-

狐偃 编辑

狐偃(约前715年—前629年),姬姓,狐氏,字子犯,大戎(今山西交城)人。晋国重臣,狐突之子。

狐偃和兄长狐毛辅助重耳。骊姬之乱引发晋国混乱,力劝重耳流亡外国,保卫重耳国外流亡十九年。支持晋文公即位,帮助晋文公成为霸主,担任上军将,成为晋文公的首席谋士。

晋文公七年,去世,其子狐射姑袭爵,遗物有“子犯和钟”,现收藏在台北故宫博物院。

别名:子犯、舅犯、咎犯、臼犯

出生地:山西交城

出生日期:约 公元前 715年

逝世日期:公元前 629年

主要成就:随重耳流亡19年执政晋国,使晋国国力迅猛发展

主要成就:勤王、城濮之战晋文公言:“偃言万世之功”

本名:狐偃

国籍:春秋晋国

民族:汉族

父亲:狐突

兄长:狐毛

家族缘起

狐氏源于姬姓,出自春秋时期晋国大夫大狐容,属于以先祖名字为氏。大狐氏,为春秋时期晋国原始旧姓。大狐氏原姓姬,因其先祖被分封在狐氏大戎(今山西吕梁山区) ,故以地名为姓氏,称大狐氏。在晋国建立初期,真正的宗周贵族是不多的,叔虞统治的“怀姓九宗,职官五正”等族人,大部分还是土著居民。事实上,晋国的“胡”风一直是很浓厚的,从西周初期受封于唐邑,后改唐为晋,建立晋国。其时,晋国人与周边民族通商、通婚的现象一直就十分普遍,国君也不例外。在史籍《左传》中称,晋献公“又娶二女于戎,大戎狐姬生重耳,小戎子生夷吾”。史学大家司马迁也认为:“重耳母,翟之狐氏女也”。

出仕晋国

晋献公娶二女于戎,大戎狐姬生重耳,小戎子生夷吾。虽然史籍语焉不详,但由此大致可推知子犯是与其父狐突,其兄狐毛,跟随狐姬一道由戎入晋的。

辅助重耳

狐偃(右一)

狐偃(右一)

狐偃随重耳出亡时,已逾花甲之年,仍不辞劳苦,夹辅重耳,为他出了很多计策,使重耳最终得以返回晋国,宏图霸业。

避祸狄国

狐偃

狐偃

重耳在狐偃、赵衰等人的保护下在狄国躲避起来。但是,晋国的情况变得越来越复杂,派系林立,以大臣、太子太傅荀息为首的当然力挺奚齐,以大将、故太子申生的铁杆粉丝里克为首的誓杀骊姬一党。只因晋献公在世,各方都不敢轻举妄动。

公元前651年,晋献公病逝。公子重耳要回去奔丧。狐偃及时劝阻了他:晋国是骊姬党羽的天下,奚齐是太子,必然要当国君。你想回去尽孝道,但骊姬会将你视为国君的竞争对手,断然难逃毒手。

秦国国君秦穆公是一位政治高手,一直对晋国的事情洞若观火。他派公子絷远赴狄国慰问重耳,实际是试探重耳。公子絷说:我听人说,得国也在这个时候,失国也在这个时候,你虽然很庄重地身穿丧服,但时机不可错过啊。重耳赶紧把这话告诉狐偃。狐偃说,这是秦国在试探你,你必须辞谢,要表明仁爱思亲才是最宝贵的,而趁君父逝世去谋图私利是有罪的。重耳便按狐偃的指导去对公子絷说:承蒙贵国国君慰问,不过我失位出亡在外,君父又去世了,不能回国守孝已是天大的过错,我又怎敢有别的想法,辜负贵国国君的好意呢?说完,对公子絷磕头而不拜谢,哭了一会就站起来,起来以后就不再和公子絷私下谈话了。

秦穆公知道后,感叹地说:多么仁爱的公子重耳啊!对使者磕头而不拜谢,表明他没有做晋君继承人的想法;哭了一回才站起来,表明他对父亲深切哀思;起来后不与使者私谈,表明他避开了自己的利益。从此,秦穆公对重耳另眼相看。

没多久,晋献公的长子申生和两个幼子都死了,公子重耳和夷吾就成了大臣们议论的对象。里克当时大权在握,是倾向于重耳的,于是就派狐偃的父亲狐突到狄国来,请重耳回去登位。狐偃把父亲请到密室,把重耳、赵衰叫来一起商议。狐突老迈,认为时机到了,可以回国。但狐偃对父亲说:这些年晋国发生了各种血腥的政变,如今国内一片混乱,大权旁落,公子重耳回去就一定能够稳住局势吗?狐突虽然是资格很老的重臣,但手头没有兵权,也拿不准。最后,大家还是一致同意狐偃“退一步再看看”的策略。重耳让狐突回复里克说:君父在世时,我违命出逃;君父去世我也没能尽孝,哪还有脸回来当国君呢?我的兄弟还有很多,贤能的也不少,请文武大臣们择贤而立吧。

对于重耳的婉拒,里克非常失望,只得选择公子夷吾,派重臣到梁国将夷吾接回来。公元前650年,夷吾在秦国大将公孙枝强兵的保护下回国登位,是为晋惠公。晋惠公回国后,把失败归结为重耳的过错,认为国中有大臣还惦念着重耳,才不给力,他才会输给秦国,于是就派了杀手,追杀哥哥重耳,并警告狄国,要是再保护重耳,就要派兵攻打。

狐偃听到风声,深感狄国是呆不下去了,就简单收拾行李,与同僚护送重耳仓皇出逃。在苦寒之地呆了十二年,重耳在当地娶妻生子,只得抛下妻儿流亡。

流亡列国

晋文公

晋文公

重耳在狄十二年,狐偃反劝他赴齐。此时戎狄势力大为削弱,己无力帮助重耳“成事”,齐桓公虽年已垂暮,但雄心犹在,欲借晋为助,与秦楚抗衡,维持霸主地位。且“管仲殁没”,“哀而思始”“求善以忠”,定会收留人才济济的重耳一行。至齐后,果然受到桓公的热情款待,对重耳更是深加恩渥。只是由于齐桓公卒,五子争立,诸侯叛齐,内外交困,“子犯知其不可以动”,才毅然决定离开齐国。

这时,多年的流亡生活已使重耳意志消沉。他枕于安乐,“遂无去心”,“有终焉之志也”。狐偃又与姜氏谋,“醉而载之以行”。如果不是狐偃机智果敢地迫使重耳离齐,重耳只能在齐国苟且一生,文公霸业将无从谈起,春秋历史形势必会大变。

扫除内乱

重耳返国,时值晋动荡之余。十数年间,晋内讧不已,国乱民忧。先是“骊姬之乱”,继而献公去世,里克、邳郑杀奚齐、卓子,荀息身亡,晋惠公夷吾上台后,又杀了掌握实权的里、邳等大臣,弄得人心惶惶,众叛亲离。对外惠公背信弃义,发动不义战争,使晋元气大伤。

然而,从公元前636年文公即位,到公元前632年城濮之战,前后不到五年时间,文公何以能宣信诸侯,称雄天下呢?《左传》云,文公历游诸国,备尝“险阻艰难”,故返国后,知“励精图治”以求霸。事实上,这是狐偃、赵衰等股肱之臣,帮助文公“蓄爱百姓,厉养戎土”的结果,其中,狐偃更是出了大力。

电视剧《东周列国春秋篇》里的狐偃

电视剧《东周列国春秋篇》里的狐偃

发兵勤王

文公元年(前636年),周室内乱,襄王弟昭叔(太叔带)伙同狄人伐周,占洛邑。襄王避难于郑,派使者简师父,左鄢父求救于晋和秦。文公二年,秦军至河上,将纳王。由于晋大乱之余,百端待举,国力尚薄,文公对勤王事宜迟疑不决。狐偃却以其敏锐的政治嗅觉和远见卓识,意识到这是晋成为诸侯盟主的天赐良机。当时,整个局势对晋极为不利。远在南方的楚国,自成王继位后,不断向北方扩张领土,公元前656年召陵之会后,楚加紧了北上的步伐,大有继齐桓公之后而称霸中原之势。西秦也不偏安于边陲,一直在觊觎晋国的领土。狐偃当然知道,只有南阻强楚,西扼边秦,才能入主中原。而此时的晋国,积贫积弱,国步维艰,在经济军事方面尚无力与秦楚抗衡。为此,必须首先在政治上取得诸侯的信任,提高晋的威望。况周王室同晋宗室有名义上的宗法关系,不纳则失之于义。狐偃力劝文公:“继父之业,定武之功启土安疆,于此乎在矣。”僖公二十五年(前635年),文公终于出兵勤王,杀王子带于隰城(今山西隰县及周边一带) ,王入城周(今河南洛阳)。周王设宴款待晋文公,并赐樊、温、原和攒茅等人邑之田给文公。

勤王不仅扩大了晋国的疆域,更重要的是提高了晋在诸国中的地位,为晋入主中原创造了必要的条件。

军事天分

狐偃不仅具有政治家过人的胆识,还具有非凡的军事才能和大智大勇。文公三年(前634年)楚胁迫陈蔡攻宋,宋求救于晋。从当时的各诸侯国局势看,晋楚两国的直接冲突已经不可避免。但是,晋军在数量抑或质量上都逊于楚军。面对强敌,狐偃采取“调虎离山之计”,避其锋芒,以智取胜。他提出:“楚始得曹而新昏于卫,若伐曹卫,楚必救之,则齐,宋免矣。”于是,晋军伐曹卫,取五鹿(今河南濮阳东南),三月攻占曹国都城,迫使楚军撒出宋国。

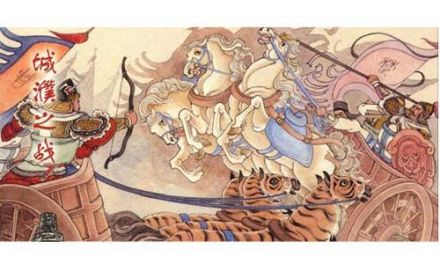

当楚军复攻宋国时,狐偃毫不惧色。决心同楚国决一雌雄。他预言:“战也,战而捷,必得诸侯,若其不捷,表里山河,必无害也。”打消了晋文公的顾虑。狐偃战略上蔑视敌人,是以战术上重视敌人为前提的。《吕氏春秋》云:“文公将与楚人战,召舅犯问曰‘楚众我寡,为之奈何’,咎犯对曰‘臣闻繁礼之君,不足以文,繁战之君,不足以诈,君亦诈之而已。”在城濮之战中,晋军始终贯彻狐偃“诈”的策略。战争初期,晋军“退三舍避之”,使楚军更加骄横轻敌。战争中间,狐偃、先轸命令晋军以虎皮蒙马,马后拖着树枝,扬起尘土,制造逃跑假象,“伐其木以盖其兵”,迷惑楚军,使楚军处处被动挨打,以“败绩”告终。

城濮之战

城濮之战

长辈

父亲:狐突

兄妹

兄长:狐毛

人物评价

狐偃同其父狐突,其兄狐毛还受到后人深切的怀念。原因是,狐偃具有中华民族吃苦耐劳和忍辱负重的传统美德。流亡途中,历尽磨难。所经各国,有礼遇,更多的则是冷遇和轻慢,甚至难免乞食,或有杀身之虞。狐偃为了返国大局,忍辱负重,唯力是视,受到时人的嘉许和后人的尊敬。其次,狐氏父子之人忠公体国,具有大无畏的牺牲精神。骊姬之乱后,狐突派其二子夹辅重耳,逃出晋国。在秦时,当狐偃听到怀公命从重耳亡者返国,不返者“尽灭其家”的胁迫时,他大义凛然,拒绝回晋。其父狐突也仗义死节,伏剑身亡。

两汉、魏、晋、南北朝及隋唐历代皇帝都以狐突忠贞报国为忠义楷模,及至宋代,宋徽宗封狐突为忠惠利应侯。七月十四日狐突诞辰日仍为交城一带的传统古节。最后,作为功绩卓著的政治家、军事家,狐偃在春秋发展史上起过一定的积极作用。“晋之卒成霸业,偃之力居多,”而晋文公称霸,遏止了秦楚等生产力发展较为落后的国家的扩张,动摇了西周宗法统治秩序,有利于中原社会经济和文化的发展,那么.狐偃的历史贡献则就是显而易见的了。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。