-

三晋 编辑

三晋有两种意思:一是指中国的战国时期的魏、赵、韩三国的合称,作为地理名词指魏赵韩原晋国故地。二是指山西省。

赵氏 、 韩氏 、 魏氏原为晋国六卿, 公元前453年,三家联手在晋阳城打败晋国执政智氏,此后三家逐步瓜分晋国,前403年,周天子承认三家为诸侯,史称“三家分晋”,因此,在《战国策》、《史记》、《资治通鉴》等书中,将魏、赵、韩这东方由晋国分裂而来的三国合称为三晋,其地约当今之山西省、河南省中部北部、 河北省南部中部。三晋统指山西。

中文名:三晋

简称:晋

所属洲:亚洲

首都:大梁、安邑、邯郸、新郑

主要城市:巨鹿、武城、武安、翼、新绛、曲沃、安邑、上蔡

官方语言:上古汉语

货币:晋国布币

时区:东八区

政治体制:君主制

国家领袖:魏文侯、韩王、赵王、魏王、魏惠王、赵武灵王、魏安厘王

主要民族:华夏族(汉族)

成员:赵国、韩国、魏国

文化:华夏文化

原母国:晋国

得名由来

三晋最初是指战国时期的韩国、赵国、魏国三国的合成,韩、赵、魏三家原是春秋时期晋国六卿中的三个,他们在春秋晚期共同打败了晋国执政的智氏,然后逐步掌握晋国的大权,前403年,周威烈王承认韩、赵、魏三家为诸侯, 史称“三家分晋”,因此史书称韩、赵、魏三国为三晋。

史书记载

《商君书·徕民》:“秦之所与邻者,三晋也。”

《战国策·赵策》:“三晋合而秦弱,三晋离而秦强。”

《史记·燕召公世家》:“ 孝公 十二年, 韩 、 赵 、 魏 灭 智伯,分其地。 三晋 强。”

寓意演变

秦始皇统一中国之后,三晋作为地名是指韩、赵、魏三国故地,后来演变为山西省的别称。

唐朝崔曙 《九日登望仙台呈刘明府》诗:“ 三晋云山皆北向,二陵风雨自东来。”

明朝于谦 《暑月将自太行巡汴》诗:“ 三晋冲寒到, 中州冒暑回。”

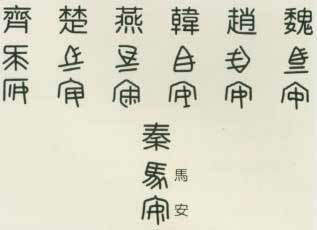

文字

三晋

三晋

文化

山西历史上前后共三次立国,故称三晋。悠久的历史留下众多的文化遗产,加之复杂多样的地形地貌,河流山川形成的自然景观,旅游资源十分丰富。现存古建筑和传统民居居全国之首,国家重点保护的有50处,省级保护400多处。佛教圣地五台山,寺庙群集千年精萃,其中现存最古老的木构建筑,多种建筑风格为一体的寺院多聚于五台山;恒山悬空寺以逶迤于悬崖峭壁之上的惊险奇特驰名;晋祠、平遥古城、霍州署、芮城永乐宫、永济普救寺,解州关帝庙,应县木塔,祁县乔家大院,灵石王家大院,太谷三多堂组成了山西晋中的大院民俗文化和闻名全国的晋商文化。

五岳之一恒山,介子推携母殉难的绵山,尧王避暑的霍山,北武当,灵空山,管涔山,各有千秋。黄河壶口瀑布更是仅次于贵州黄果树瀑布的全国第二大瀑布。

表里河山,人文遗存,造就了八百里三晋大地的厚重历史文化底蕴,使每一个山西人引以为荣,同时也是中华儿女引以为荣的骄傲。

古代圣贤已为人们后世创立了无与伦比的传统道德规范和纲领,五伦,五常,四维,八德,以德治国,以德化民,顺应天道自然,使得中国传统文化根深叶茂。出生于安泽的荀子以孔子的继承人自居,特别着重的继承了孔子的外王学。他又从知识论的立场上批判的总结和吸收了诸子百家的理论主张,形成了富有特色的明于天人之分的自然观、化性起伪的道德观、礼仪之治的社会历史观,并在此基础上,对先秦哲学进行了总结。他的名篇《劝学》堪称古代圣贤教育思想的高峰,我国历代的教育家莫不从中吸取营养。

总之,农耕文化,尧舜德孝文化,关公忠义文化,廉吏廉政文化,晋商诚信文化到近代吕梁英雄传的吕梁精神,陵川和平顺挂壁公路的太行精神,植树固沙的右玉精神共同构成了山西得天独厚的文化资源和精神标识。大力弘扬三晋文化,在新时期不忘初心,奋发图强,开拓创新,拼搏进取有着现实而深远的意义。

韩国

韩国是战国时期由华夏族(汉族别称)在中原地区建立的一个诸侯国,战国七雄之一。国君为姬姓韩氏。

公元前403年,韩、赵、魏三家得到周威烈王的承认,正式位列于诸侯,韩国建立。开国君主是晋国大夫韩武子的后代,建都于阳翟(今河南禹县)。公元前375年,韩哀侯灭郑,迁都新郑。前230年被秦国所灭,所在地设置颍川郡。

约公元前11世纪武王灭商后的西周时期,周朝实行分封制,大封诸侯。周成王时,周公旦摄政,平息了商纣王子武庚和管叔、蔡叔的叛乱。周成王再次分封,封其弟于唐,号唐叔,国在燕国之西,即今山西河津县东北。因在晋水,后改成晋,韩国的先人春秋时为晋国大夫,受封于韩原(今山西河津县东北)。春秋末年,韩贞子迁于平阳(今山西临汾市西南)。

韩国国君世系表

次序 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 | 在位年数 | 备注 |

|---|---|---|---|---|---|

1 | 韩武子 | 韩万 | - | - | 曲沃桓叔的庶子,被封于韩 |

2 | 韩赇伯 | - | - | - | - |

3 | 韩定伯 | 韩简 | - | - | - |

4 | - | 韩舆 | - | - | - |

5 | 韩献子 | 韩厥 | - | - | - |

6 | 韩宣子 | 韩起 | ?—前514年 | - | - |

7 | 韩贞子 | 韩须 | 前514年—? | - | - |

8 | 韩简子 | 韩不信 | - | - | - |

9 | 韩庄子 | 韩庚 | - | - | - |

10 | 韩康子 | 韩虎 | ?—前425年 | - | 前453年,与赵、魏灭智伯瑶,三分智地 |

11 | 韩武子 | 韩启章 | 前424年—前409年 | 16 | - |

12 | 韩景侯 | 韩虔 | 前408年—前400年 | 9 | 前403年,被周威烈王册封为诸侯,称侯 |

13 | 韩烈侯 | 韩取 | 前399年—前387年 | 13 | 又作韩武侯 |

14 | 韩文侯 | 韩猷 | 前386年—前377年 | 10 | - |

15 | 韩哀侯 | 韩屯蒙 | 前376年—前374年 | 3 | - |

16 | 韩共侯 | 韩若山 | 前374年—前363年 | 12 | 又作韩懿侯、韩庄侯 |

17 | 韩釐侯 | 韩武 | 前362年—前333年 | 30 | 又作韩昭侯、韩昭僖侯、韩昭釐侯 |

18 | 韩威侯 | 韩康 | 前332年—前312年 | 21 | 前323年称王,又作韩宣王、韩宣惠王 |

19 | 韩襄王 | 前311年—前296年 | 16 | 又作韩襄哀王、韩悼襄王 | |

20 | 韩釐王 | 韩咎 | 前295年—前273年 | 23 | - |

21 | 韩桓惠王 | 韩然 | 前272年—前239年 | 34 | 又作韩惠王 |

22 | (韩废王) | 韩安 | 前238年—前230年 | 9 | 前230年,秦灭韩 |

赵国

战国七雄之一的诸侯国,赢姓,赵氏。公元前403年,得到周威烈王的承认,正式位列于诸侯,赵国建立。 初都晋阳(今山西太原),后迁都中牟(今河南鹤壁市,一说河南中牟),又迁至邯郸(今河北省邯郸),后为秦国所灭。疆土主要有当今河北省南部、山西省中部和陕西省东北隅。西有秦国,南有魏国,东有齐国,东北燕国,北方则是林胡、楼烦、东胡等游牧民族的地域。

赵国国君世系

立国前

次序 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 | 年数 | 备注 |

1 | 赵成子 | 赵衰 | ?─前622年 | - | 被晋文公封为大夫 |

2 | 赵宣子 | 赵盾 | 前621年─前601年 | 21 | - |

3 | 赵庄子 | 赵朔 | 前600年—? | - | 赵朔并未受诛,《史记》记载有误 |

4 | 赵文子 | 赵武 | 前581年—前541年 | 41 | 杨宽考证其立年,《史记》记载有误 |

5 | 赵景子 | 赵成 | 前540年─前527年 | 14 | 又作赵景叔 |

6 | 赵简子 | 赵鞅 | 前526年—前476年 | 51 | 又名志父,亦称赵孟 |

7 | 赵襄子 | 赵毋恤 | 前475年—前425年 | 51 | - |

8 | 赵桓子 | 赵嘉 | 前424年 | 1 | - |

9 | 赵献子 | 赵浣 | 前423年—前409年 | 15 | 赵烈侯追谥其为赵献侯 |

10 | 赵烈侯 | 赵籍 | 前408年—前400年 | 9 | 前403年被周威烈王册封为诸侯,称赵侯 |

立国后

次序 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 | 年数 | 备注 |

1 | 赵烈侯 | 赵籍 | 前408年—前400年 | 9 | 前403年被周威烈王册封为诸侯,称赵侯 |

2 | 赵武侯 | ? | 前399年—前387年 | 13 | 又作赵武公,并未真正称侯,亦未更元 |

3 | 赵敬侯 | 赵章 | 前386年—前375年 | 12 | - |

4 | 赵成侯 | 赵种 | 前374年—前350年 | 25 | - |

5 | 赵肃侯 | 赵语 | 前349年—前326年 | 24 | - |

6 | 赵武灵王(赵君) | 赵雍 | 前325年—前298年 | 28 | 前323年称王,不久去王号,一生不再称王 |

7 | 赵惠文王 | 赵何 | 前298年—前266年 | 33 | 即位当年改元 |

8 | 前265年—前245年 | 21 | - | ||

9 | 赵悼襄王 | 赵偃 | 前244年—前236年 | 9 | - |

10 | 赵王迁 | 赵迁 | 前235年—前228年 | 8 | 前228年秦灭赵,兄公子嘉自立为代王 |

11 | 代王嘉 | 赵嘉 | 前227年—前222年 | 6 | 前222年,王贲攻代,掳代王嘉 |

魏国

魏国是周朝时期由华夏族(汉族别称)建立的一个诸侯国,国君为姬姓魏氏,始祖是周文王第十五子毕公高。公元前661年(晋献公十六年),魏国被晋献公攻灭,封给毕万(战国时魏国国君先祖)。《诗经·魏风》当中的“魏”指的就是春秋时代的魏国,而非战国时期的魏国。

公元前376年三家分晋,公元前403年,得到周威烈王的承认,正式位列于诸侯,魏国建立。也就是后来的战国七雄之一。前期都城安邑(今山西夏县),魏惠王由安邑迁都到河南开封的大梁后,魏国亦称梁国。

魏国后为秦国所灭。疆土约包括现时山西南部、河南北部和陕西、河北的部分地区。当时它西邻秦国,东隔淮水、颍水与齐国和宋国相邻,西南与韩国、南面有鸿沟与楚国接壤,北面则有赵国。

魏国国君世系表

次序 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 | 在位年数 | 备注 |

1 | 魏武子 | 魏犨 | - | - | 被晋文公封为大夫 |

2 | 魏悼子 | — | - | - | - |

3 | 魏昭子 | 魏绛 | - | - | 又作魏庄子 |

4 | 魏献子 | ?—前509年 | - | - | |

5 | 魏简子 | 魏取 | 前508年—? | - | - |

6 | 魏襄子 | 魏侈 | - | - | 又作魏曼多、魏哆 |

7 | 魏桓子 | 魏驹 | ?—前446年 | - | 又作魏宣子;前453年与韩、赵灭智伯 |

8 | 魏文侯 | 魏斯 | 前445年—前396年 | 50 | 前403年被周威烈王册封为诸侯,称魏侯 |

9 | 魏武侯 | 魏击 | 前395年—前370年 | 26 | - |

10 | 魏惠王 | 魏罃 | 前369年—前319年 | 51 | 前334年,正式称王,并于当年更元年 |

11 | 魏襄(哀)王 | 魏嗣 | 前318年—前296年 | 23 | - |

12 | 魏遫 | 前295年—前277年 | 19 | - | |

13 | 魏安釐王 | 魏圉 | 前276年—前243年 | 34 | - |

14 | 魏景湣王 | 魏增 | 前242年—前228年 | 15 | - |

15 | 魏王假 | 魏假 | 前227年—前225年 | 3 | - |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。