-

汉朝文化 编辑

荆楚文化

荆楚文化是汉文化形成与发展的最基础的文化类型之一。它主要分布在长江中游的广大地区,是当时刘邦诞育地区的本土文化。丰邑原为宋国属地,后曾在此设都(故丰县有“汉高故里,古宋遗风”之称)。

齐鲁文化

齐鲁文化即儒学文化。其地域是以泰山为中心的黄河下游地区。这一地区主要从事于农业和蚕丝织业,并因临海而富于鱼盐之利,故而形成了这一地域的文化和习俗特征。“其俗宽缓阔达而足智,好议论,地重,难动摇,怯于众斗,勇于持刺,故乡人者,大国之风也”;“而邹鲁滨洙泗,犹有周公遗风,俗好儒,备于礼,故其民龊龊”。

对刘邦而言,荆楚文化、齐鲁文化都是烂熟于心的,推崇与否都是因时势而定的,表面上的好恶并不代表着文化层次的厚薄。确切地说,汉文化的很大成份来源于齐鲁文化,即儒学文化。

中原文化

中原文化即华夏文化。这种文化主要产生于黄河的中游地区,在这一地区有着突出的较文明的农耕文化,而且在中华民族的历史上,这一地区的政治、经济、文化均较为发达,成为中华民族形成和发展的摇篮。

关中文化

关中文化即三秦文化。这种文化观念产生和形成于黄河上游以及渭水流域,这里膏壤千里,以田为上好稼穑,多大贾,农耕文化形成较早。

北方文化

北方文化亦即燕赵文化。这种文化观念主要产生于北部的海河流域,包括春秋时期的赵国、中山国、燕国以及以北的地区。这一区域文化与中原文化有相同之处。

其他文化

除了上述五种文化主体之外,还有巴蜀文化、吴越文化、岭南越族亚文化等,都曾对汉文化的形成产生过一定的影响。同时更多的则是受后来汉文化的影响,形成了中国全国一统的“大一统汉文化”。汉朝建立前,中国广大地区所存在的文化差异,极大地限制了区域交流和各项事业的发展。秦始皇统一中国后,在李斯等人的倡导下,虽然对战国时期“田畴异亩,车途异轨,律令异法,衣冠异制,言语异声,文字异形”的文化现状进行了改革,但这项工作并非像战争那样在一朝一夕之间就能够改变,而是要经过较长时期的潜移默化才能够使八方文化融为一体,诸子百家互相渗透,最终凝聚成――汉文化。汉字、汉语、汉文化又影响八方,对中华民族的巩固和发展产生了千年不衰的深远影响。

思想

传承变化

汉朝初建,承袭秦法,当时的学术思想界,却恢复了春秋战国时代,各家并立的状态,因为秦朝灭亡后,学术思想的研究障碍已解除,虽然秦朝的“挟书律”及“妖言令”到惠帝、吕后时才废除,但实际上未废除前,政府对学术思想的研究,是不太过问的。战国时代的儒、法、道、阴阳、纵横五家,在汉朝初期依然活跃,但在中期以后,由于政府的提倡,学术界变成以研究经学为主 。

汉代的治国思想。汉代在立国时用法家之法 ,又用道家黄老思想为主 ,文景时期,并辅以儒家和法家思想为法制指导思想,不仅强调无为,还注重礼与德的作用,既承认法律的重要性,又坚持约法省简,务在安民 。 而从汉武帝之后,统治者又确立儒家思想成为正统思想,并辅之以法家思想为法制指导思想,其中心是“德主刑辅”,即先用德礼教化,教化无效再施之以刑罚。这种刚柔相济的治国之道,成为汉武帝以后汉王朝法制的指导思想。这一思想对后世历代王朝的立法影响很大。汉宣帝曾有名言:“汉家自有制度,本以霸王道杂之。” 便是这种思想的精辟阐述。

汉代思想家、哲学家、政治家、教育家董仲舒

汉代思想家、哲学家、政治家、教育家董仲舒

两汉的儒家,虽然尊崇孔子,不过也受到阴阳学家的影响,因此他们的学说,开始出现宗教的迷信色彩。例如京房易专重卜筮,大小夏侯尚书喜论五行之说。武帝时,董仲舒治公羊,著春秋繁露一书,其中也有不少离奇的话,此外他也提出“天人感应” ,敦促君主施行仁政。成帝时的刘向,治谷梁,也多次以祸福附会其说。总之,这些学者认为天降的祥瑞或灾祸,全是受到人事的影响,尤其是君王的贤愚勤怠,有非常密切的关系 ,由于武帝以来,君王的权力已经大为提高,唯一还有所顾忌的便是天灾异变,当时学者常使用这种论调来批评当时朝政 。

西汉末年,儒学附会阴阳学说后,天象人事的比附,演变为“谶讳之学”的出现,内容更为奇特 。谶纬大都出于当时人之手,而伪托为古人的著作。这种神话思想的风行,使得儒学的人文精神和实践精神遭到败坏 ,也造成王莽篡位的理论基础,光武帝同样因为图谶,最终建立东汉王朝 ,统一天下后,由于他特别笃信谶纬,在处理政务遇到纷争,犹疑不定时,常常借重谶纬来帮助决策。又在建武中元元年(56年),又曾经正式“宣布图谶于天下”,进一步确定图谶作为法定经的地位。谶纬神学的尊严得到政治权力的庇护。造成当时“儒者争学图纬,兼复附以妖言”。因此谶纬的地位,在某种意义上甚至超过了经书。后来曹魏代汉,也造作谶言“代赤者,魏公子”,“鬼在山,禾女连,王天下”。利用民间谶纬迷信,以实现政权的更替 。

西汉晚期,刘歆发起研讨古本经籍的运动,他根据汉代陆续发现的古文经书,如春秋左氏传、古文尚书、逸礼等,另立解说,此外他也将毛诗也列为古文,与今文家相抗衡,引起“今古文之争”,他不但提倡研究古文经书,更主张设置上述四经博士,不过为当时今文家所反对,立学官的事,终告失败。不过民间研究古文之风大盛,学者辈,明帝时的贾逵,桓帝时的马融,都以治古文名家,到东汉晚期,古文经学走向发达,今文经学日益衰微。古文学最大的贡献,是把经学从今文家的荒诞迷信的经说,引导考据训诂之途 。

龙凤文化

“龙凤文化”成为汉民族的精神象征。是继承和发展了夏商文化的一个部分,是炎黄先祖所尊崇的图腾。夏朝、商朝之后,龙凤的形象在华夏民族的心理上越来越伟岸丰彩,诗词歌赋、器皿饰物无不体现出龙凤呈祥的吉瑞之象。时至今日,虽没有人再将自己封为“真龙天子”,但“龙的精神”,即那种叱咤风云、驾驭自然的神伟形象,依然活动在每个人的心中,鼓舞着人们奋发向上,拼搏进取。

文学

著作

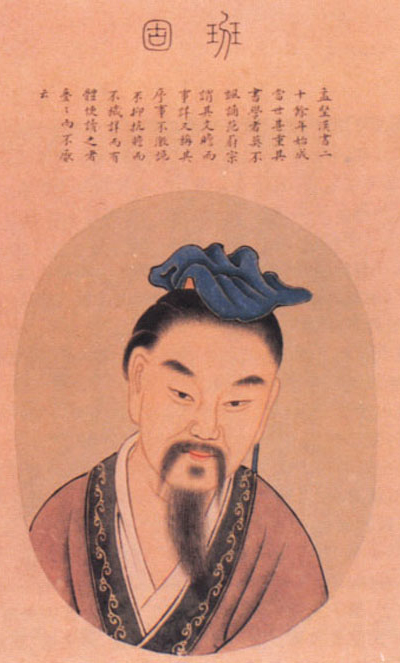

东汉史学家、文学家班固

东汉史学家、文学家班固

诗歌

中国西汉初至东汉末大约400年间的诗歌创作,包括文人创作和民间歌谣,以两汉乐府和东汉末年的文人五言诗成就最高。汉代诗歌是在《诗经》《楚辞》和秦、汉民歌的基础上发展起来的,大致经历了从民间歌谣到文人创作、从乐府歌辞到文人徒诗即“古诗”、从四言体到五言体、从骚体到七言体、从叙事诗到抒情诗的发展过程。汉武帝时期,正式建立乐府官署,由精通音乐的李延年充任协律都尉,负责制定乐谱和训练乐员,同时大规模地搜集民歌配乐演唱。乐府官署的设置,使汉代民歌得以大量保存,在汉代文人诗坛特别冷落的情况下放射出异常绚烂的光彩,从而形成了中国诗歌史上继《诗经》《楚辞》之后的第三个重要发展阶段。

汉乐府民歌

汉乐府民歌题材广泛,内容丰富。其中有些诗揭露了官僚贵族的豪奢与残暴,反映了劳动人民生活的痛苦,展现了汉代社会尖锐的阶级对立,传达出被压迫人民愤怒反抗的呼声;有些诗反映了战争和徭役带给人民的痛苦和灾难;有些诗反映了青年男女的爱情和弃妇的痛苦哀怨;还有些诗反映了社会动乱给人们带来的不幸等等。在艺术上,汉乐府民歌多采用叙事的形式,具有较强的故事性和鲜明生动的人物形象;语言朴实凝练,不事雕琢;句式上灵活多样,有四言、杂言,而其最大贡献是开创并完成了五言诗的形式,不仅影响到东汉文人五言诗的创作,而且直接为建安诗歌的繁荣奠定了基础。汉乐府民歌主要保存在《宋书·乐志》和宋代郭茂倩《乐府诗集》中;汉代文人诗主要保存在《史记》《汉书》《后汉书》以及南朝梁萧统《文选》、南朝陈徐陵《玉台新咏》中。逯钦立辑有《先秦汉魏晋南北朝诗·汉诗》。

楚歌

与汉乐府民歌比较,汉代文人写诗的很少。西汉文人诗主要有以刘邦《大风歌》为代表的楚歌,传统典雅的四言诗以韦孟《讽谏诗》等为代表。直到东汉时期,在汉乐府民歌的影响下,文人五言诗才开始出现。班固的《咏史》是第一首文人五言诗。 其后文人五言诗如雨后春笋,如张衡的《同声歌》、秦嘉的《赠妇诗》、赵壹的《刺世疾邪诗》等。其中代表了汉代文人五言诗最高成就的,是无名氏的《古诗十九首》。《古诗十九首》的作者大都是些失意文人,诗中所抒发的大都是他们失志伤时、离愁别怨及人生无常的忧愤情绪,在艺术上达到了相当成熟的阶段,因此在民间广为流传,成为中国文学史上早期文人五言诗的典范。刘勰在《文心雕龙·明诗》中称誉它为“五言之冠冕”,给予极高的评价。

散文

两汉散文创作的成就很高。汉初贾谊和晁错的政论散文,思想敏锐、直言时弊、文采飞扬。后期至东汉的散文虽有骈偶化发展的倾向,但能够保存汉初关注现实,指摘时弊的文风。而两汉散文成就最高的,是司马迁的《史记》。 《史记》开创了纪传体这种以人物为中心的史书编写体例。它敢于批判、敢于歌颂的不虚美,不隐恶的实录精神为人们所称道。从文学的角度看,司马迁以饱满的情感和丰富的历史知识,塑造了一大批出身不同、性格各异的人物形象,使它成为中国传记文学的典范。如《项羽本纪》中的项羽,《李将军列传》中的飞将军李广,《廉颇蔺相如列传》中的蔺相如等。《史记》刻画人物的高超技巧,变化多样的谋篇布局和语言的非凡表现力,都对后世叙事散文起到了示范作用。鲁迅用“史家之绝唱,无韵之离骚”两语热情地评价《史记》杰出的史学和文学成就。可以和《史记》相提并论的是班固的《汉书》。《汉书》记事详赡,写得也颇为精彩有自己的特色,但班固恪守儒家思想准则,来写入记史,显得拘泥和保守,成就稍逊于《史记》。

汉赋

汉朝文学的特点就是在当时有许多人写“赋”。汉赋的内容主要是歌功颂德,而且篇幅很长,现代人几乎没有人去看汉赋。写汉赋的高手有:司马相如,张衡,杖乘。

史书

创作中国第一部纪传体通史的司马迁

创作中国第一部纪传体通史的司马迁

《汉书》:《汉书》是东汉时期(公元25年~公元220年)最重要的历史著作,由东汉史学家班固所著。《汉书》起自汉高祖刘邦,止于平帝、王莽,写了西汉王朝二百多年的历史,是中国第一部断代史 。班固的父亲班彪,继《史记》之后,作《后传》六十五篇。班彪死,班固继承父业,完成《汉书》一百卷。班固死时,《汉书》的八表和《天文志》还没有完成,后来由班固妹班昭等人补写。《汉书》大体上沿袭《史记》的体例,只是把《史记》的世家并入列传,改书为志,共分纪、表、志、传四类。《汉书》十志的规模比《史记》的八书更宏大,其中《刑法》、《五行》、《地理》和《艺文》四志,是《史记》没有的。

建安文学

东汉末年,社会动荡不安。汉沛国谯(今亳州)人曹操组建青州兵,挟持汉献帝,统一北方,社会有了比较安定的环境。曹操父子皆有高度的文学修养,由于他们的提倡,一度衰微的文学有了新的生机。在当时建都的邺城(故址在今河北省临漳县境内),聚集了一大批文人。诗、赋、文创作都有了新的突破。尤其是诗歌,吸收了汉乐府民歌之长,情词并茂,具有慷慨悲凉的艺术风格,比较真实地反映了汉末的社会现实以及文人们的思想情操。因发生在汉献帝建安时期,故后人称这一时期的文学为建安文学。建安文学的代表人物是“三曹”和“七子”。核心是三曹。

生活

服饰

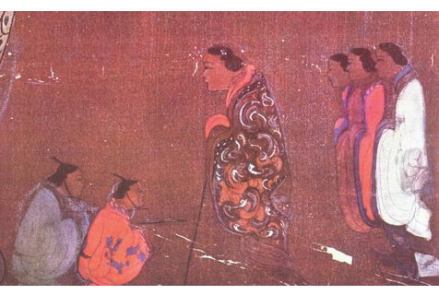

马王堆出土梳髻、穿绕襟深衣的妇女帛画

马王堆出土梳髻、穿绕襟深衣的妇女帛画

饮食

中国饮食文化的丰富时期,归功于汉代中西(西域)饮食文化的交流,引进石榴、芝麻、葡萄、胡桃(即核桃)、西瓜、甜瓜、黄瓜、菠菜、胡萝卜、茴香、芹菜、胡豆、扁豆、苜蓿,主要用于马粮,莴莲(即莴笋)、大葱、大蒜,还传入一些烹调方法,如炸油饼,胡饼(即芝麻烧饼,也叫炉桡)。东汉时期,淮南王刘安发明豆腐,使豆类的营养得到消化,物美价廉,可做出许多种菜肴,1960年河南密县发现汉墓有大画像石,其中就有豆腐作坊的石刻。东汉还发明了植物油。在此以前都用动物油,叫脂膏,带角的动物油叫脂,无角的如犬,叫膏。脂较硬,膏较稀软,植物油有杏仁油、奈实油、麻油,但很稀少,南北朝以后植物油的品种增加价格也便宜。

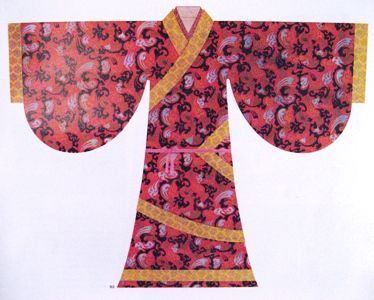

汉朝皇帝服饰

汉朝皇帝服饰

礼产生于饮食,同时又严格约束饮食活动。不仅讲求饮食规格,而且连菜肴的摆投也有规则,《礼记·曲礼》说,凡是陈设便餐,带骨的菜肴放在左边,切的纯肉放在右边。干的食品菜肴靠着人的左手方,羹汤放在靠右手方。细切的和烧烤的肉类放远些,醋和酱类放在近处。蒸葱等伴料放在旁边,酒浆等饮料和羹汤放在同一方向。如果要分陈干肉、牛脯等物,则弯曲的在左,挺直的在右。这套规则在《礼记·少仪》中也有详细记载,上菜时,要用右手握持,而托捧于左手上;上鱼肴时,如果是烧鱼,以鱼尾向着宾客;冬天鱼肚向着宾客的右方,夏大鱼脊向宾客的右方。

汉代女子宽袖绕襟深衣

汉代女子宽袖绕襟深衣

汉代的饮料主要为茶;酒浑浊,度数很低 。汉代开始利用腌制的方法保存水果。

艺术

汉代的艺术活动,继承和发扬先秦多种形式艺术与技术的基础,造形意识从萌芽逐渐趋于成熟;西域与佛教外来艺术的传入,更丰富汉代绘画与雕刻的题材与技法,表现出极高的原创性 。无论陶兵马俑、歌舞俑还是画像石、画像砖,工匠懂得雕刻这些作品的人、神、兽。工匠除了用特殊的艺术手法塑造和描画古代著名人物、神仙妖魔和珍禽异兽,也能以写实的手法描绘当时生活中的达官贵人、文臣武将乃至工匠农夫。

工艺美术

说唱俑

说唱俑

石雕:汉代最具代表性的石雕为霍去病陵墓石雕。内部有马踏匈奴、卧马、跃马、卧虎、卧象、卧牛、石蛙、石鱼、野人、野猪、石蟾、母牛与小牛,人与熊等造型 。

青铜器:由于近代以来,汉代青铜器大量出土。这些青铜器有两个特点:一、青铜器出土的地域非常广大,除了文化发达的黄河和长江中下游地区外,偏远的云南、贵州、广东等地,也发现精美的青铜器。二、青铜器的种类比较齐全,既有皇亲国戚墓葬里的豪华器具,也有一般墓葬里的各式生活用品,还有云南、贵州等地各民族的具有充满地方特色的青铜器 。

绘画:绘画品类繁多,帛画、壁画、画像石、画像砖,异彩纷呈。汉朝帛画作品极多,然而流传下来的已几乎无存,唐朝张彦远的《历代名画记》就指出汉朝帛画数量繁多,然而经天灾人祸后毁坏极为严重 。能见到的汉代帛画作品是出自汉墓的“非衣”、“铭旌”(旌幡)等随葬品。这是时下所见最早的记录现实生活的大型绘画作品。惜剥损较重,只能观其大略。最完整的为马王堆汉墓出土的帛画,描绘墓主人的地上和地下生活。而长沙楚墓出土的帛画《龙凤仕女图》,是中国最早绘画作品之一。西汉壁画的幻想气氛相当浓厚,从已发现的洛阳墓室壁画来看,题材多集中于青龙、白虎、朱维等方位神,荷花,灵芝等仙草,还有日月星象、后龙升天、乘风成仙等神话内容,其风格与战国帛画有承袭关系。东汉墓室壁画虽然以仍然以升天、避邪、鬿福为主要内容,但是加强绘画的人文因素,表现生活的场景明显增多 。画像石在汉代陵墓地面建筑的石阙、石亭祠的壁面上,地下建筑墓室的石构件上,往往雕刻出各种人物故事、生活过程和动植物形象,人们一向称之为“画像石” 。汉代画像砖的数量上虽然没有比画像石多,但仍有其历史意义与艺术价值。汉代画像砖是由战国和秦代的瓦当、空心砖上的画像演变而来的 。

书法:汉代的主要书写文字为隶书 ,从泰代隶书发展而来。“隶书”又称“佐书” 、“古隶” 、“今隶” 、“八分书” 。隶书具有以下特色:一、隶书的最大特点是由直线构成,它不像小篆由相互连接的圆转,有时又有逆向书写的线条组成,而是由散开而平直方折的笔画构成,凡逆笔都变为顺笔,书写起来不仅顺手,而且快速 。二、笔画难以呈现具体的形象,古文字象形的特质从此消失,而且形体多已不合六书原则 。三、汉字发展至隶书已经彻底“符号化”。隶书对大、小篆加以省略、简化,结构单纯许多,就是做为日常生活书写工页,不啻为一大进步 。另外篆隶形成中国书法艺术主流,汉代时期,隶书渐渐取代小篆成为主要书写字体,隶书的出现奠定现代汉字字形结构的基础,成为古今文字的分水岭书法。隶书经过两汉的发展后,又发展出另一种字体“楷书”,最后成熟于唐代 。

乐舞戏剧

音乐:西汉初年,先秦雅乐已多数失传,但民间音乐在上层社会上中颇为盛行 。他们尤其喜爱楚歌。“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝,骓不逝兮可奈何” ,楚汉战争末期,西楚霸王陷入“四面楚歌”的困境,对着虞姬唱出《垓下歌》。张骞通西域后,把西域的摩诃兜勒曲和北狄乐带回中国,当时乐官李延年据以制成“新声二十八解”,听到的人都大受感动 。从此,中国的音乐在民间音乐和外族音乐的互相交融下更加蓬勃发展。从这个时侯开始,中国音乐有古乐和胡乐之分。古乐是指上古以来的传统的本土音乐,胡乐则指从外族胡人吸收的音乐。另外汉武帝时设乐府,采集许多民间歌谣与外来歌曲后,在东汉末年,出现琴曲《垓下歌》,表现出中国古代音乐的阳刚之美 。

舞蹈:汉代舞蹈是以楚舞与中原舞蹈、中原与西域舞蹈的结合为特色。它改变先秦以来纵向承袭为主的格局,开辟纵横吸收、交流、结合发展的新局面。由于西域和西南越等少数民族乐舞、杂技、幻术的传入,表演性质舞蹈技艺的大幅提高,著名舞蹈作品和舞人的出现,乐府对民间乐舞的广泛采集,舞蹈表演活动普遍兴盛起来,出现中国历史上第一个舞蹈艺术发展的高潮 。

戏剧:中国戏剧在汉代处于发展阶段,汉代民间的各种演出总称为“百戏”,包括歌舞、杂技、武术等各类伎艺形式。秦二世就有“角抵”戏,到了汉朝蔚为风行。张衡《西京赋》描绘,就有角抵戏,提到“东海黄公”,“戏”里一个演员扮黄公,以红绸束发,佩赤金刀;一个演员扮成猛虎。博斗的结果,黄公被虎咬死。表演为代表体,显示出简单的戏剧性,可以视为中国戏剧的胚胎 。

建筑

汉朝冢上瓦当

汉朝冢上瓦当

汉代闻名于世的建筑,如:两都长安、洛阳和成都的建设,大量宫室、离宫、苑囿的兴建,长城防御体系的延伸与修缮,大规模营造陵墓、坛庙等等。其面积广大、数量亦多,达到前世前所未有的地步,形成中国建筑发展史上的高峰。汉代生产技术的发展和铁工具的大量使用,对建筑上的材料与应用,甚有帮助 。

科技

改进造纸术的蔡伦

改进造纸术的蔡伦

宗教

汉朝也是中国宗教的勃兴期。佛教在汉明帝时期传入中国,白马寺是中国第一间佛寺。道教也是在东汉时期宣告形成的。东汉末年,道教分为两大流派,一支为太平道;另外一支为天师道,亦称为五斗米道(张道陵创五斗米道),而五斗米道内部还有一个大支派,以于吉为教主,在长江下游地区传播。

历史影响

由汉高祖刘邦奠基而发展起来的汉朝文化,在中华民族的文化发展史上,乃至世界文化发展史上都具有十分重要的地位,无论对中国、对世界都曾产生过并将继续产生着广泛而深远的影响。汉朝文化的发展,从某种意义上说即代表着中华民族文化的发展,它所形成的影响则渗透到中华民族发展的方方面面。

1.汉朝文化的形成是衡量民族兴亡的一个标志;

2.汉朝文化揭示了政治经济的基础地位;

3.汉朝文化对家族观念、伦理道德影响深远。

总之,博大精深的汉朝文化是一个集萃八方文化的整体。它体现了中华民族文化的心理,是融合和汲取了各种类型文化精髓的“大一统”文化,因而也就显示出十分的广泛性和适用性。 具有自己独特的文化个性和鲜明性,是使民族统一、国家统一、多元文化走向一元文化的光辉典范,其功绩之大、影响之深是任何一种文化都无法比拟的。因此,作为华夏民族“核心文化”的汉朝文化是中华民族的文化象征,它凝聚着中华民族奋发向上、自强不息的斗争精神,仍将会对中国、对世界产生积极而深远的影响。

对外影响

不同的地域风俗文化,推动了汉人和周边民族文化的交流。 而且也对周边民族起着有力的吸引和聚合作用。在封建统治者的策动下,通过儒家思想的统理,对周边国家和民族进行着“移风易俗”的教化。

汉朝的幅员空前辽阔、制度完备,人口众多、分布广泛。汉朝周边各民族纷纷学习和接受汉文化。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。