-

季羡林 编辑

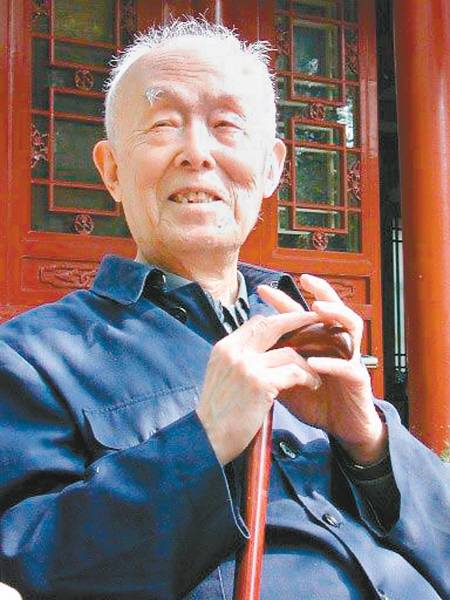

季羡林(1911年8月6日—2009年7月11日),中国山东省聊城市临清人。字希逋,又字齐奘。民盟盟员、中共党员 。国际著名东方学“大师”、语言学家、文学家、“国”学家、“佛”学家、史学家、教育家和社会活动家。历任中国科学院哲学社会科学部委员、聊城大学名誉校长、北京大学副校长、中国社会科学院南亚研究所所长,是北京大学的终身教授,与饶宗颐并称为“南饶北季”。

早年留学国外,通英文、德文、梵文、巴利文,能阅俄文、法文,尤精于吐火罗文(当代世界上分布区域最广的语系印欧语系中的一种独立语言),是世界上仅有的精于此语言的几位学者之一。为“梵学、佛学、吐火罗文研究并举,中国文学、比较文学、文艺理论研究齐飞”,其著作汇编成《季羡林文集》,共24卷。生前曾撰文三辞桂冠:国学大师、学界泰斗、国宝。

2009年7月11日11时10分,季羡林逝世,享年98岁 。

中文名:季羡林

国籍:中国

民族:汉族

籍贯:山东临清

出生日期:1911年8月6日

逝世日期:2009年7月11日

毕业院校:清华大学

职业:语言学家,文学家,国学家,佛学家

主要成就:被誉为感动中国十大人物之一

出生地:山东省聊城市临清

代表作品:《中印文化关系史论集》《佛教与中印文化交流》《牛棚杂忆》等

字:希逋

又字:齐奘

学习经历

1911年8月6日,季羡林出生于山东省清平县(现临清市)康庄镇官庄一个农民家庭,六岁以前在清平随马景恭老师识字。

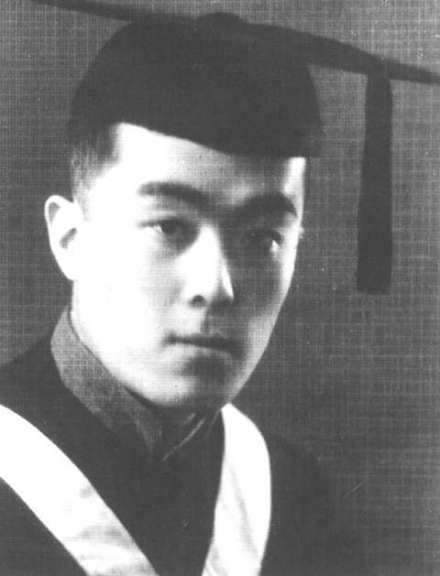

季羡林校园照片

季羡林校园照片

1917年,离家去济南投奔叔父,进私塾读书,学习了《百家姓》《千字文》、《四书》等。

1918年、1920年,分别于济南山东省立第一师范附设小学、济南新育小学就读。课余开始学习英语。

1923年小学毕业后,考取正谊中学。课后参加一个古文学习班,读《左传》《战国策》《史记》等,晚上在尚实英文学社继续学习英文。

1926年初中毕业,在正谊中学读过半年高中后,转入新成立的山东大学附设高中,在此期间,开始学习德语。

1928年-1929年,日本侵华,占领济南,辍学一年。创作了《文明人的公理》《医学士》《观剧》等短篇小说,署笔名希道,在天津《益世报》上发表。

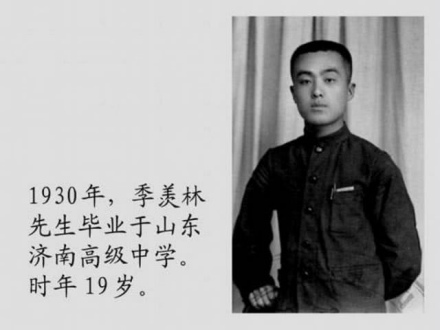

1929年,转入新成立的山东省立济南高中。

1930年,开始翻译屠格涅夫的散文《老妇》《世界的末日》《老人》及《玫瑰是多么美丽,多么新鲜啊!》等,先后在山东《国民新闻》趵突周刊和天津《益世报》上发表。

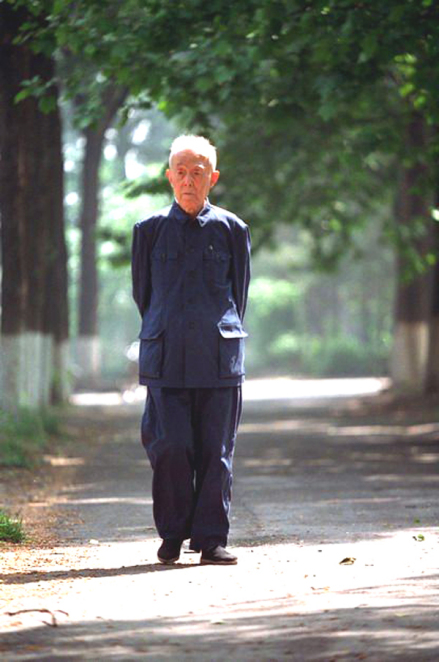

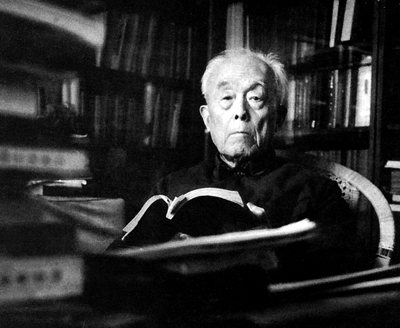

季羡林老年

季羡林老年

高中毕业后考取清华大学和北京大学。后入清华大学西洋文学系,专修方向是德文。在清华大学四年中发表散文十余篇,译文多篇。

1934年,清华大学西洋文学系毕业。应母校山东省立济南高中校长宋还吾先生的邀请,回母校任国文教员。

1935年,清华大学与德国签订了交换研究生的协定,报名应考被录取。同年9月赴德国入哥廷根(Goettingen)大学,主修印度学。先后师从瓦尔德史米特(Waldschmidt)教授、西克(Sieg)教授,学习梵文、巴利文、吐火罗文。及俄文、南斯拉夫文、阿拉伯文等。

1937年,兼任哥廷根大学汉学系讲师。

1941年,哥廷根大学毕业,获哲学博士学位。以后几年,继续用德文撰写数篇论文,在《哥廷根科学院院刊》等学术刊物上发表。

工作经历

1946年,回国后受聘为北京大学教授兼东方语言文学系主任。系主任职任至1983年(“文化大革命”期间除外)。

《赋得永久的悔》

《赋得永久的悔》

《留德十年》

《留德十年》

《留德十年》

《留德十年》

《留德十年》

《清华园日记》

《清华园日记》

《清华园日记》

《泰戈尔名作欣赏》

《季羡林谈义理》

《季羡林谈义理》

《季羡林谈读书治学》

《季羡林谈人生》

《季羡林谈师友》

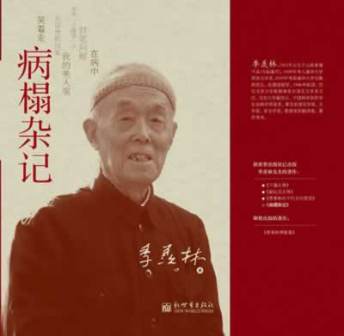

《病榻杂记》

《病榻杂记》

《病榻杂记》

第二次世界大战一结束,季羡林就辗转取道回到阔别10年的祖国怀抱。同年秋,经陈寅恪推荐,季羡林被聘为北京大学教授,创建东方语文系。季羡林回国后,着重研究佛教史和中印文化关系史,发表了一系列富有学术创见的论文。解放后,继续担任北大东语系教授兼系主任,从事系务、科研和翻译工作。

1956年2月,被任为中国科学院哲学社会科学部委员。

1954年、1959年、1964年当选为第二、三、四届全国政协委员。并以中国文化使者的身份先后出访印度、缅甸、东德、前苏联、伊拉克、埃及、叙利亚等国家。"文革"中受到"四人帮"及其北大爪牙的残酷迫害。

1978年复出,继续担任北京大学东语系系主任,并被任命为北京大学副校长、北京大学南亚研究所所长。当选为第五届全国政协委员,中国外国文学会副会长。

1979年,任中国南亚学会会长。

1980年,中国民族古文字学会名誉会长。

季羡林出版书目

季羡林出版书目

1981年,中国外语教学研究会会长。

1983年,当选为第六届全国人大常委,兼任中国语言学会会长、中国敦煌吐鲁番学会副会长。

1984年,任北京大学校务委员会副主任,兼任中国史学会常务理事、中国高等教育学会副会长。

1985年,任中国作家学会理事、中国比较文学会名誉会长。

1988年,任中国文化书院院务委员会主席。并曾以学者身份先后出访德国、日本、泰国。

1990年,任中国亚非学会会长。

2009年7月11日11时10分27秒,季羡林逝世,享年98岁 。

家庭情况

季羡林亲人

季羡林亲人

长辈:季羡林祖父季老苔,父季嗣廉,母赵氏,农民,叔季嗣诚。1935年 ,季羡林在经济濒于破产时获得一个到德国去留学的机会。他离开的十一年当中,季羡林的婶母苦苦挣扎,摆过小摊,卖过破烂,勉强维持着一家人的生计。季羡林他婶母出身中医世家,从小学会了一套治病的手段。因自幼丧母,没人替她操心,耽误了出嫁的黄金时刻,成了“老姑娘”。年近四十才嫁给季羡林的叔父做续弦。

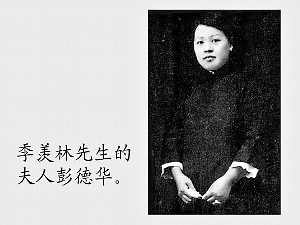

妻子:1929年,季羡林与彭德华结为夫妻。彭德华她自幼丧母,只有小学文化水平,是一个真正善良的人,一生没有跟任何人发过脾气。上对公婆,她真正尽了孝道。下对子女,她真正做到了慈母。中对丈夫,她绝对忠诚,绝对服从,绝对爱护。她是一个极为难得的孝顺媳妇、贤妻良母。

儿子:1994年,季羡林的妻子彭德华因病去世,在4万元丧葬费用中,季羡林要求作为儿子的季承出2万,一个要求出,一个不愿出,结果父子交恶。季羡林此时便扬言要与之断绝关系。季承自小却很少得到季羡林的教诲,父子关系一向冷淡。

恩师朋友

季羡林与臧克家

季羡林与臧克家

幼时随马景恭识字,在高中开始学德文,并对外国文学产生兴趣,1929年,入山东省立济南高中,其国文老师董秋芳是鲁迅的朋友,还是著名翻译家。季羡林之所以五六十年来舞笔弄墨不辍,耄耋之年,仍旧不能放下笔,全出于董老师之赐,季羡林毕生难忘。

1946年,臧克家到南京国立编译馆去看望老同学李长之,恰好季羡林在,在这里臧克家第一次见到季羡林。1949年春,臧克家从香港来到北平,和季羡林重又相见。20世纪50年代初,臧克家支持季羡林入党。1978年前后,臧克家见到季羡林,见季羡林头发半白;1980年再次会面,已满头白雪。于是臧克家顿生感慨,随即赋诗一首,赠给季羡林:年年各自奔长途,把手欣逢惊与呼!朴素衣裳常在眼,遍寻黑发一根无。

学术著作

著作 | 年份 | 备注 |

|---|---|---|

《〈大事〉偈颂中限定动词的变位》 | 1941年 | 系统总结了小乘佛教律典《大事》偈颂所用混合梵语中动词的各种形态调整 |

《〈福力太子因缘经〉的吐火罗语本的诸异本》 | 1943年 | 开创了一种成功的语义研究方法 |

《中世印度语言中语尾-am向-o和-u的转化》 | 1944年 | 发现并证明了语尾-am向-o和-u的转化是中世印度西北方言犍陀罗语的特点之一 |

《中印文化关系史论丛》 | 1957年 | |

《印度简史》 | 1957年 | |

《印度古代语言论集》 | 1982年 | |

《1857-1859年印度民族起义》 | 1985年 | |

《原始佛教的语言问题》 | 1985年 | 论证了原始佛典的存在、阐明了原始佛教的语言政策、考证了佛教混合梵语的历史起源和特点等 |

《大唐西域记校注》 | 1985年 | |

《吐火罗文弥勒会见记译释》 | 1985年 | |

《吐火罗文A中的三十二相》 | 1985年 | |

《敦煌吐鲁番吐火罗语研究导论》 | 1997年 | |

《大国方略:著名学者访谈录》 | —— | |

《东方文学史》 | —— | |

《东方文化研究》 | —— | |

《禅与东方文化》 | —— | |

《东西文化议论集》 | —— | |

《世界文化史知识》 | —— |

翻译作品

季羡林先生精通12国语言:汉语、南斯拉夫语、梵语、阿拉伯语、英语、德语、法语、俄语、吐火罗语等,翻译了大量作品。

年份 | 名称 | 原著作者 | 出版社 | 备注 | 参考资料 |

|---|---|---|---|---|---|

1955 | 安娜·西格斯短篇小说集 | 【德】安娜·西格斯 | 作家出版社 | 德译中;小说集 |

|

1956.06 | 沙恭达罗 | 【印】迦梨陀娑 | 人民文学出版社 | 梵译中;剧本 |

|

1959 | 五卷书 | 【印】佚名 | 人民文学出版社 | 古印度寓言故事集 |

|

1962 | 优哩婆湿 | 【印】迦梨陀娑 | 人民文学出版社 | 梵译中;剧本 |

|

1980 | 罗摩衍那(一):童年篇 | 蚁垤 | 人民文学出版社 | 《罗摩衍那》系列,共7卷 |

|

1981 | 罗摩衍那(二):阿逾陀篇 | ||||

1982 | 罗摩衍那(三):森林篇 | ||||

1982 | 罗摩衍那(四):猴国篇 | ||||

1983 | 罗摩衍那(五):美妙篇 | ||||

1984 | 罗摩衍那(六):战斗篇 | ||||

1984 | 罗摩衍那(七):后篇 |

注:书籍多次出版,仅列出第一版出版时间。

散文随笔

《清塘荷韵》 | 《赋得永久的悔》 | 《留德十年》 | 《万泉集》 |

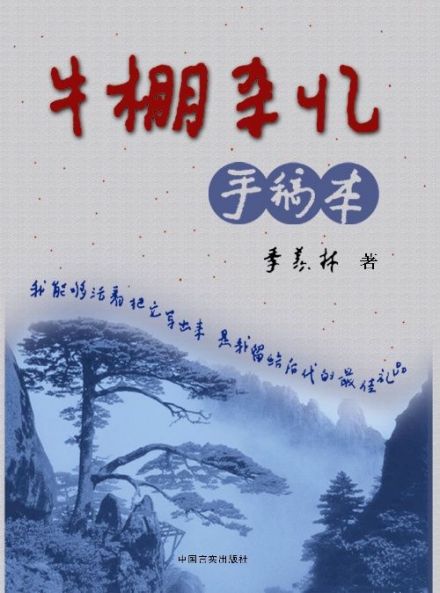

《清华园日记》 | 《牛棚杂忆》 | 《朗润园随笔》 | 《季羡林散文选集》 |

《泰戈尔名作欣赏》 | 《人生絮语》 | 《天竺心影》 | 《季羡林谈读书治学》 |

《季羡林谈师友》 | 《季羡林谈人生》 | 《病榻杂记》 | 《忆往述怀》 |

《新纪元文存》 | 《季羡林品读人生》 |

|

文章名 | 收录于 |

|---|---|

《自己的花是给别人看的》 | 义务教育课程标准实验教科书小学语文五年级下册25课,德国 |

《怀念母亲》 | 义务教育课程标准实验教科书小学语文六年级上册第6课 |

《夹竹桃》 | 苏教版六年级下册第六单元第19课 |

《夹竹桃》 | 教科版六年级上册第二单元 |

《幽径悲剧》 | 苏教版语文八年级上册第23课 |

《清塘荷韵》 | 上海九年义务制教育九年级第二学期语文第八课 |

《成功》 | 义务教育课程标准实验教科书初中语文九年级上册第9课 |

《做人与处世》 | 长春版语文八年级上册第十一课 |

《永久的悔》 | 义务教育课程标准实验教科书初中语文八年级第二课 |

《忘》 | 2014泉州市语文中考记叙文阅读 |

《月是故乡明》 | 部编人教版语文教材五年级下册第三课 |

研究成果

季羡林的学术研究,用他自己的话说是:“梵学、佛学、吐火罗文研究并举,中国文学、比较文学、文艺理论研究齐飞”。季羡林的研究领域8个方面:

研究领域 | 学术成果(代表) | 备注 |

|---|---|---|

印度古代语言研究 | 《〈大事〉渴陀中限定动词的变化》 《中世印度语言中语尾-am,向-o和-u的转化》 《使用不定过去式作为确定佛典的年代与来源的标准》 | 开拓印度古代语言研究领域 |

佛教史研究 | 研究印度中世语言的变化规律和研究佛教历史结合起来,寻出主要佛教经典的产生、演变、流传过程,借以确定佛教重要派别的产生、流传过程。 | 国内运用原始佛典进行研究的佛教学学者 |

吐火罗语研究 | 《〈福力太子因缘经〉吐火罗语诸本诸平行译本》 《弥勒会见记》 《弥勒会见记》 《校注前言》 《糖史》 | —— |

翻译介绍印度文学作品及印度文学研究 | 《罗摩衍那》 | |

比较文学研究 | 倡导恢复比较文学研究,号召建立比较文学 | 为中国比较文学的复兴作出贡献 |

东方文化研究 | 《东方文化集成》 | 历时15年 |

保存和抢救祖国古代典籍 | 《四库全书存目丛书》 《传世藏书》 | 丛书的总编纂 |

散文创作 | 《赋得永久的悔》 | —— |

年份 | 获奖情况 |

|---|---|

1986年 | 论文集获北京大学首届科学研究成果奖 |

1989年 | “从事语言文字工作三十年”荣誉证书 |

1997年 | 主编《印度古代文学史》获国家级教学成果二等奖 |

1999年 | 获国家社会科学基金项目优秀成果奖专著二等奖 |

1998年 | 《季羡林文集》(24卷)获第四届国家图书奖 |

1999年 | 德黑兰大学授予名誉博士学位 |

2000年 | 长江读书奖“专家著作奖” |

2000年 | 获得德国哥廷根大学博士学位金质证书 |

2002年 | 香港中文大学荣誉文学博士 |

2006年 | 感动中国十大人物之一 |

2006年 | 被授予“翻译文化终身成就奖” |

2010年 | 获第六届“国家图书馆文津图书奖 |

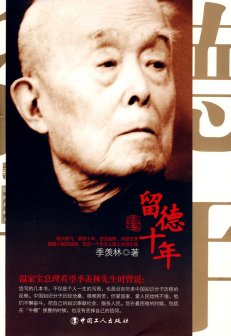

留德十年

作者名称 季羡林

作品时间2015-5

《留德十年》是由中国工人出版社出版的图书,作者是季羡林。该书记录了季羡林先生1935年至1945年在德国留学的经历。

牛棚杂忆

作者名称 季羡林

作品时间2008-01

《牛棚杂忆》是2008年中共中央党校出版社出版的书籍,作者是季羡林。该书讲述的不是仇恨的报复,而是一面镜子,从中可以照见恶和善,丑和美,照见绝望和希望。

清塘荷韵

作者名称 季羡林

作品时间2004-5

《清塘荷韵》全书共分十辑:“寻根齐鲁”、“魂断德国”、“清华梦忆”、“燕园春秋”、“拥抱自然”、“馨爱市井”、“感悟人生”、“品味书香”、“屐印芳草”和“收藏落叶”。

佛

作者名称 季羡林

作品时间2008-5

季羡林先生作品,书中主要是关于佛教的研究,全书具体收录了:《再谈浮屠与佛 》、《原始佛教的历史起源问题 》、《佛教与儒家和道教的关系》、《佛典中的“黑”与“白”》、《关于大乘上座部的问题》、《我和佛教研究》等文章。

佛教与中印文化交流

作者名称 季羡林

作品时间1990-6

查看更多书籍

名声大振

1947年夏天,季羡林回到第二故乡——济南 。季羡林在济南走亲访友,应酬颇多,惊动了王耀武 。他派人请季羡林去他的官邸赴宴,表示欢迎他回山东工作 。王耀武还派人给季家送来了面粉、白糖等礼品,他的车队惊动了二里长的佛山街,从此季家名声大振。

回乡祝寿

1997年10月10日,季羡林在北大校园散步

1997年10月10日,季羡林在北大校园散步

德国情缘

在季羡林留学德国期间,他通过好友田德望认识了街坊迈耶一家。

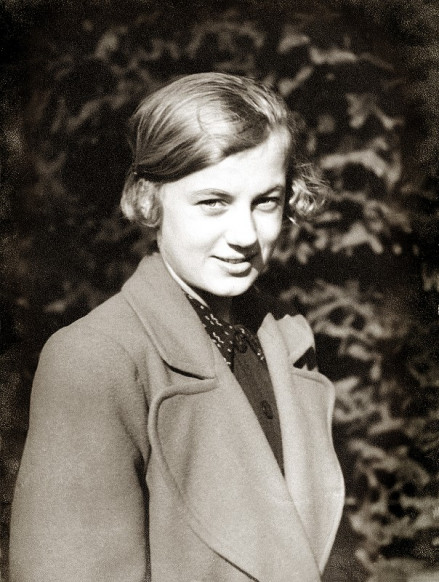

季老在《留德十年》谈到的德国恋人伊姆加德

季老在《留德十年》谈到的德国恋人伊姆加德

经过一段时间的接触,季羡林和伊姆加德小姐之间渐渐产生了感情。季羡林常到迈耶家做客,迈耶太太在安排座位时,总让季羡林坐在伊姆加德的旁边。一对异国青年同时坠入了爱河。但是,季羡林内心充满矛盾与痛苦:自己是一个有妻子、有儿女的人,尽管那是一次没有爱情的包办婚姻,但是他必须面对这个现实。与伊姆加德恋爱不仅意味着对妻子、儿女的背叛和抛弃,也意味着把自己的亲人推向痛苦的深渊。然而,放弃这段感情,又会使已经深爱着他的伊姆加德失望和痛苦,自己也会遗憾终生。最终,他做出决定,回到中国,不再与其联络。

1991年,八十岁的季羡林在写长篇回忆录《留德十年》时,首次披露了他五十年前这段鲜为人知的爱情经历。有读者读过《留德十年》被这段爱情故事所感动,专程到哥廷根寻找到伊姆加德小姐,发现她终身未嫁,伴着一台老式打字机,一等就是60年。为了季羡林,她支付了一生的光阴和爱情。

情系家乡

年轻时的季羡林

年轻时的季羡林

1981年,聊城师范学院正式建立的第二年,季羡林应邀来学院参加新生开学典礼,举办了《从比较文学谈到中印文化交流》的学术讲座, 并成为聊城大学发展史上的第一批聘请的校外兼职教授。1982年10月10日,受聘任该校名誉院长,还热情洋溢地挥笔写下了“鲁西最高学府,山东璀璨明珠”、“聊城师范学院图书馆”的题词。1999年建校二十五周年,又应邀题写了聊师校训“敬业、博学、求实、创新”,并从北京赶来参加校庆活动。

教育部批准聊城大学更名后,他又为学校题写了“聊城大学之成立,诚所谓顺乎天理,应乎人情之盛举。行将见桃李遍鲁西,文风满山左,流风余韵普及神州矣。为鲁西庆,为山东庆,为祖国庆!”的贺词。2002年9月26日,聊城大学揭牌仪式上,北京大学副校长郝斌代表北大和季羡林先生专程到校参加仪式,并带来了季羡林先生在北京解放军三〇一医院病榻上写的《聊城大学揭牌仪式上的发言》,他代表季羡林接受了名誉校长的聘书。

2008年8月2日温家宝总理看望季羡林

2008年8月2日温家宝总理看望季羡林

温家宝曾五次看望季羡林。他称:“您最大的特点就是一生笔耕不辍,桃李不言,下自成蹊。您写的作品,如行云流水,叙事真实,传承精神,非常耐读。”“您写的几本书,不仅是个人一生的写照,也是近百年来中国知识分子历程的反映。……您在最困难的时候,包括在‘牛棚’挨整的时候,也没有丢掉自己的信仰。”“您一生坎坷,敢说真话,直抒己见,这是值得人们学习的。”(温家宝评)

贺剑城称自己“为老搭档的逝世感到悲痛”,贺剑城道:“季先生对待学术、工作非常严谨,对自己和别人要求都非常严格。他精力过人,每天到单位非常早,有时竟然会提前三个小时到。”贺老称,季先生一生对待学问十分刻苦,提及他在德国同时学三门语言的情况,笑称“简直是自我折磨”。(贺剑城评)

二战期间滞留中国敌对国的人文学者季羡林肯定也不能僭用“爱国”的称号,我的这番感慨是因为,季羡林曾在他文章中诉说因盟军轰炸导致其留学的德国生活十分艰难,那时我不禁想到了张昌绍等战争中回国的学者。那些战争期间回到苦难深重的中国的,才是“爱国科学家”。(饶毅评)

季羡林追悼会

季羡林追悼会

同为国学大师的饶宗颐还写了一首悼念季羡林先生的挽诗。

骨灰安葬

2010年4月5日,清明,季羡林的骨灰在他的家乡—山东省临清市康庄镇官庄村安葬。至此,季羡林先生实现了生前遗愿—回到“母亲身边”。季羡林先生生前遗愿将骨灰分为三部分安放:一部分在北京;还有一部分骨灰安放在河北,因为季老生前跟好友约好要安葬在一起,“谈一谈生前不能谈的问题”;而另外一部分,则由季承和家人一同带回老家山东临清,与季老的父母以及妻子合葬在一起。

家乡追思

2014年7月10日上午,季羡林亲友齐聚临清市康庄镇官庄村季羡林憩园,举行季羡林先生逝世五周年追思会。7月11日是季羡林先生逝世五周年纪念日,临清市提前一天举行了纪念季羡林先生的系列活动,在季羡林憩园的追思会是其中一项。临清市委、人大、政府、政协以及季承、钱文忠、卞毓方、李小军等向季羡林先生敬献了花篮。

追思会后,临清市还在张彦青艺术馆举行了“追忆大师风范”纪念季羡林先生逝世五周年书画展,在临清宾馆举行了纪念季羡林先生座谈会。

世人缅怀

憩园

“南饶北季”在北京会面(2008年)

“南饶北季”在北京会面(2008年)

季羡林一生喜爱荷花,故在憩园内设立两个荷塘,广场区塑有季羡林汉白玉雕像、清塘荷韵碑和题字碑。季羡林生前每次回到故乡,都要到这里祭奠先辈。

季羡林纪念园

2012年8月2日上午,由季羡林基金会、泰山名人文化研究院联合主办的国学大师季羡林先生纪念园落成暨铜像揭幕仪式在山东省泰安市隆重举行。 季羡林铜像选取他在未名湖畔的身姿,让其坐在泰山望海石之上,面朝东方,是为了表现他的精神如山似海,内涵季老与泰山并肩之寓意。

文化基金

季羡林基金会的前身,是1995年11月由季羡林在北京亲自创立的“北京大学季羡林海外基金会”。基金会成立以来,对国际学术交流、国内外文化融合以及弘扬民族文化起到了积极促进作用。

纪念书籍

时间 | 名称 | 作者 | 出版社 | 备注 | 参考资料 |

|---|---|---|---|---|---|

2008-09 | 《季羡林》 | 蒋晔,武京予 | 河北人民出版社 | - |

|

2010 | 《我和父亲季羡林》 | 季承 | 新星出版社 | 作者为季羡林之子 |

|

2011 | 《想念季羡林》 | 张世林主编 | 新世界出版社 | “想念大师丛书”系列之一 |

|

故居被盗

旧照

旧照

无罪推定

季羡林

季羡林

2009年,季羡林去世后,财产归属纷争风波乍起。季羡林独子季承曾表示,季老身后财产都是季家的。季羡林的秘书李玉洁及王如都认为,季老生前立遗嘱表示,他的财产都全部捐给北大。

2009年12月16日,季羡林在北京大学朗润园的故居遭到盗窃,室内物品被洗劫一空。当晚,季羡林之子季承向警方报案。同年12月20日,北京警方将嫌疑人王如和方咸如抓获,被盗物品全部返还。

免于刑责

王如的辩护律师表示,王如的行为属于擅自转移暂存在季羡林住所的北大财产的行为,而非盗窃犯罪,应按民事法律关系处理,不应按刑事法律关系追究王如的刑事责任。

遗产之争

旧照

旧照

更换秘书

据2008年媒体报道,季羡林的老友、新华社记者唐师曾和收藏家张衡披露,季羡林收藏的数十幅名人字画,从去年开始,分批流向拍卖市场。之后,唐、张两人先后到医院探望季羡林后,才得知这些字画是在季羡林毫不知情的情况下被盗卖的。季羡林强调:“我并不需要钱,也从没委托任何人拍卖我收藏的字画和其他物品”。

藏品事件曝光后,涉嫌盗卖藏品的矛头指向杨锐。

张衡2008年11月3日证实说,季羡林曾多次向北大负责人表示,“像我这样什么实际工作都没有的人,有一个所谓秘书是多此一举,建议取消”。但同时他又写信向温家宝求助,称自己现在需要一位助手。“山东大学蔡德贵同志是我多年的老友,他最适合担任这个工作。”

张衡认为,在这个节骨眼上,北大在未向季羡林有任何交待和征求任何意见的情况下,擅自更换秘书不是对老人尊重的做法。北京大学党办、督察室对此均答复“不方便就相关事件发布消息”,而杨锐本人的手机也一直关机。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。