-

高体鳑鲏 编辑

高体鳑鲏,是鲤形目鲤科鳑鲏属鱼类。其体高,侧扁,吻钝,口小,端位,无须,侧线不完全,背鳍、臀鳍末根不分枝,鳍条稍硬,与各自首根分枝鳍条粗细相当;臀鳍起点位于背鳍第4、5根分枝鳍条的下方,具9-12根分枝鳍条;体侧沿尾柄中线有1条黑色纵纹,前伸达背鳍基中点的下方;盖后方有1块黑斑;背鳍、臀鳍外缘有1条较狭的黑边;背鳍前部有1个大黑点。

高体鳑鲏分布于中国长江以南各水系,河北的白洋淀,在日本的本州、九州、朝鲜半岛也有分布,栖息于湖泊、池塘以及河湾水流缓慢的浅水区。主要以藻类、浮游甲壳动物等为食。 其繁殖季节为每年4-5月,雌鱼产卵于蚌鳃中。

高体鳑鲏具有药用价值,其肉可入药,味甘,性平,具有益脾胃、解毒、添精补髓之功效,主治久病体虚、痘毒等症状。 也为小型经济鱼类,可饲养观赏。

外文名:Rosy bitterling

别名:鳑鲏、黄河鳑鲏、斑鳑鲏、济南鳑鲏、秉氏鳑鲏

中文学名:高体鳑鲏

拉丁学名:Rhodeus ocellatus

界:动物界

门:脊索动物门

亚门:脊椎动物亚门

纲:硬骨鱼纲

亚纲:辐鳍亚纲

目:鲤形目

亚目:鲤亚目

科:鲤科

属:鳑鲏属

种:高体鳑鲏

亚种:无

命名者及年代:Kner,1866

保护级别:(IUCN 2010年 ver 3.1)——数据缺乏(DD)

在中国香港,“高体鳑鲏”最早由庄棣华于1980年代初期,于粉岭及锦田一带发现。美国地衣学及鱼类学家赫尔(Albert William Christian Theodore Herre,868-1962)在1935年于《香港博物学者杂志》(Hong Kong Naturalist)第6卷中以及中国鱼类学家林书颜(Lin Shu Yen)在1949年的《香港渔业研究站学报》(Journal of Hong Kong Fisheries Research Station)第2卷中所记载的“Acanthorhodeus dicaeus(刺鳑鲏的一种)”,均可能是该种的误定。

高体鳑鲏的先定同物异为Pseudoperilampus ocellatus、Rhodeus ocellatus、Rhodeus ocellatus ocellatus,次定同物异名为黄河鳑鲏(Rhodeus hwanghoensis)、斑鳑鲏(Rhodeus maculatus)、济南鳑鲏(Rhodeus notatus)、秉氏鳑鲏(Rhodeus pingi)和Rhodeus wangkinfui等。

在中国古文献虽未见有“鳑鲏”的清晰记载,但“鳑”字则早见于汉朝许慎的著作《说文解字(122) 》,解为“赤尾鱼”,读作“方声,符方切”;亦见于孙愐所编《唐韵(751)》(即隋朝陆法言《切韵(601)》的修订本)、丁度等的《集韵(1037)》、清朝陈廷敬等编撰的《康熙字典(1716)》等古籍中,记曰:“无芳切。音房,鲂,亦作鳑”。然而各描述因过于简单,是否“鳑鲏”类或是它们的混称,仍有待考证。

高体鳑鲏

高体鳑鲏

背鳍Ⅲ-10~12;臀鳍Ⅲ-9~12;胸鳍Ⅰ-9~12;腹鳍Ⅰ-6~7。侧线鳞2~6;纵列鳞27~30;横列鳞9.5~11.5;背鳍前鳞11~14;围尾柄鳞14。第一鳃弓外侧鳃耙10~14。下咽齿1行,5~5。脊椎骨4+28~30。

体长为体高的1.8~2.8(体长约30毫米在2.5倍以上)倍,为头长的3.5~5.6倍,为尾柄长的4.5~7.1倍,为尾柄高的6.8~10倍。头长为吻长的3.2~4.8倍,为眼径的2.4~3.9倍,为眼间距的2.0~2.7倍。尾柄长为尾柄高的1.2~1.8倍。

体高,呈卵圆形,侧扁,头后背缘格外隆起,尾柄短而高,其高常超过其长的1/20头小,头长约等于其高,不及体高的1/2。吻短而钝,其长短于眼径。口端位,口裂呈弧形,口顶端约在眼中点水平线上,口角位于眼下缘水平线之上,止于鼻孔前缘,两口角间距约等于口角间距中点至下颌顶端距离。口角无须。眼侧上位。鳃孔上角略低于眼上缘水平线。鳃盖膜联于峡部。

背、臀鳍末根不分枝鳍条稍硬,与各自首根分枝鳍条粗细相当,不分枝鳍条的第二根约为首根2/3长。背鳍起点于吻端和尾鳍基之间或略有前后。背鳍基底较长,大多数个体长于背鳍基底末至尾鳍基距离(体长在60毫米以下,则等长)。臀鳍位于背鳍之下方,其基底长于或相当于尾柄长。腹鳍位于背鳍之前,腹鳍基部和背鳍起点在同一垂直线(雌鱼)或稍有距离(雄鱼),并且位近臀鳍起点较之胸鳍基部,偶有介于二者之中。胸鳍末端超过或将及腹鳍起点者为雄鱼,不及的是雌鱼。尾鳍叉形。肛门位于腹鳍基和臀鳍起点之间或近前者。

侧线不完全。背鳍前鳞呈棱状超过半数。下咽骨似弧形,齿细长,侧扁,咀嚼面细狭稍凹,末端钩状,齿侧光滑或偶有浅凹纹(在高倍镜检下)。鳃耙呈三角形,其长为鳃丝长的1/5~1/4。鳔2室,前室约有后室长的1/2。消化管长为体长的2.4~7.0倍。腹膜银白色布有黑点。

繁殖季节的雄鱼色彩绚丽,多色相互交辉,鳃盖上角之后有虹彩斑块,沿尾柄有纵 条虹彩衬托在银白色鱼体上闪闪发亮;另有红色点缀着眼虹膜的上半圈、背鳍的前外缘(限于末根不分枝鳍条和第一至第四分枝鳍条)、臀鳍及尾鳍(中央最短鳍条3~5根);黑色镶着背鳍(约第五至第十根分枝鳍条)、臀鳍(限于分枝鳍条)外缘,鳞片的后缘,但位于体背部的较腹部密集,故体色呈现背较腹部深;乳白色仅见于腹鳍不分枝鳍条上。雌鱼近金黄色,产卵管呈粉红色。珠星见于雄鱼吻端、眶上骨和泪骨,主要集中于吻端两 侧。

固定标本体为褐色,尾柄黑纵条明显,雄鱼粗于雌鱼,向前不超过背鳍起点,雄鱼在鳃盖上角之后有2个横列黑斑。背、臀鳍外缘为狭黑边。雌鱼产卵管呈灰色。

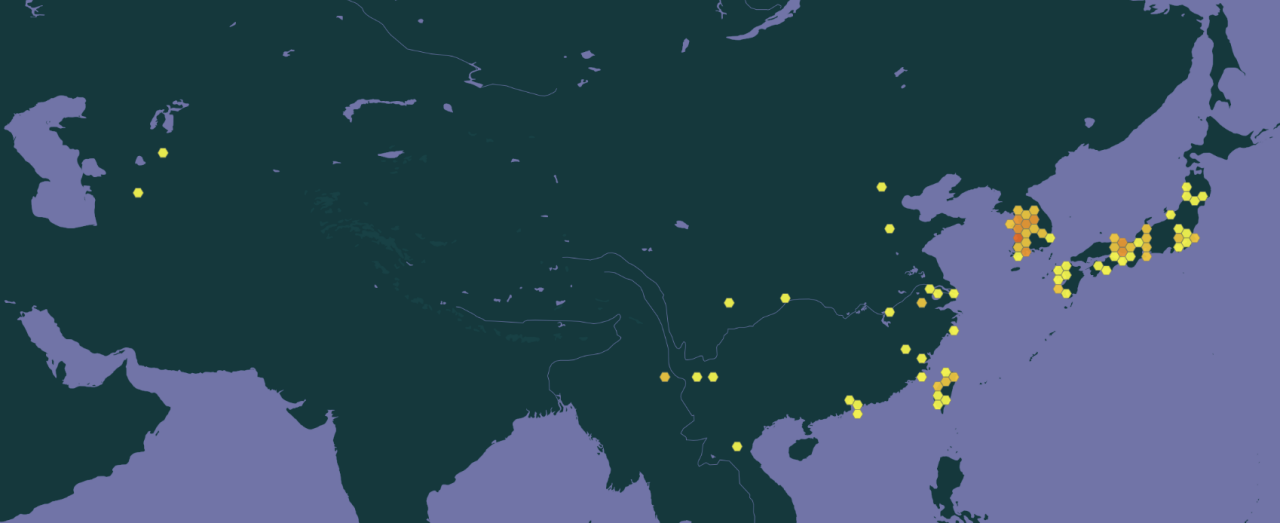

高体鳑鲏分布图

高体鳑鲏分布图

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。