-

通济渠 编辑

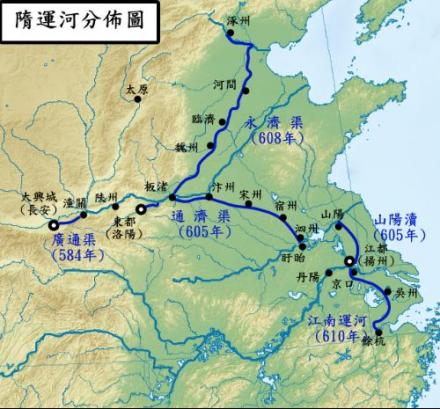

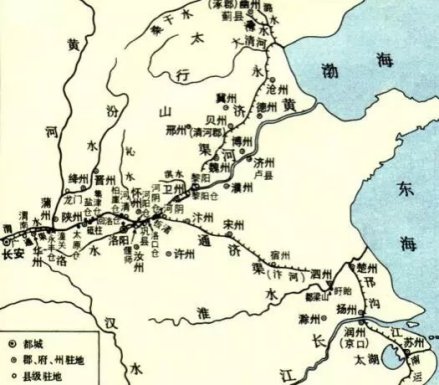

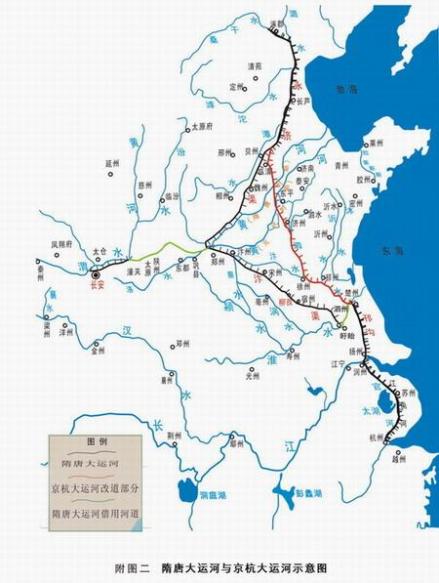

通济渠(唐宋时期称作汴河、汴水) ,始建于隋朝,是隋唐大运河的首期工程,连接黄河与淮河。

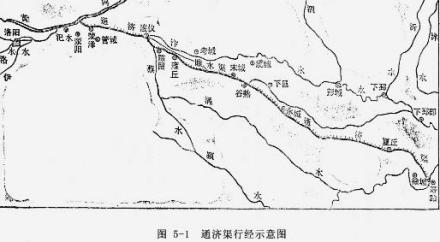

通济渠自河南省郑州市荥阳的板渚(今汜水镇)出黄河,经鸿沟、蒗荡渠、睢水沟通了江苏盱眙境内的淮河,全长650公里,共流经3省6市,是古代中国劳动人民创造的一项伟大工程。魏、晋后开封以上河段称汴水,自开封以下河段改称蔡水(蔡河)。

据《大业杂记》记载,通济渠水面阔四十步,通龙舟,两岸为大道,种榆柳。自东都至江都两千余里,树荫相交,每两驿置一宫,为停顿之所,自京师至江都,离宫四十余所。

南宋时期,随着政治中心南移,通济渠的漕运地位逐步减弱,再加上每年缺少清淤治理,运河河床逐渐淤塞断流。

2009年1月8日,通济渠商丘南关段发掘出城市河市区河岸,这是中国大运河考古首次发现城市河岸,也是通济渠考古发现的最大的码头遗址。 通过清理河岸遗存可以发现当时建筑密集,贸易繁荣,堪比北宋著名画作《清明上河图》所描绘的场景,为隋唐至北宋时期中国大运河历史研究增添重要考古材料。

通济渠

通济渠的前身是战国时的鸿沟。鸿沟是战国时期陆续开凿成功的,是当时中原大规模的水利工程。公元前364年,梁惠王欲称霸诸侯,从山西安邑(今山西夏县西北)迁都大梁(今河南省开封市西),迁都后两次兴工开凿运河。

公元前360年,魏国曾在黄河圃田(今河南省郑州市中牟县西)间开凿一条大沟,引黄河水入圃田,又从圃田开凿运河用于农田灌溉。

公元前339年,魏国又从大梁城的北部开凿大沟引圃田水灌溉农田,这就是鸿沟最早开凿的一段。鸿沟的主干,以魏都大梁为中心,从今荥阳县(今郑州市荥阳)以北,和济水一起分黄河水东流,经过魏都大梁,折向东南再经过陈都宛丘(今淮阳县),向南注入颍水,而颍水下流注入淮河。另有丹水成为鸿沟的分支,从大梁东流到彭城(今江苏徐州市)注入泗水;睢水从大梁以南自鸿沟分出东流,经过宋都商丘(今河南省商丘市睢阳区),经宿州(今安徽省宿州市),江苏睢宁县以北,注入泗水;濊水也在大梁以南从鸿沟分出向东南流,经过蕲(今安徽省宿州南)而流入淮水。这样以大梁为中心,就构成了济、汝、淮、泗之间的水运交通网。大梁凭借优越的水利交通条件,初步显露出它在历史上的重要地位,成为“诸侯辐辏”的魏国国都。魏国灭亡后,鸿沟不断遭到毁弃,秦汉南北朝之际,这里先后出现过沙水、蔡水、汴水、官渡水、莨荡渠等名称的河流,尽管这些河流并不是一个河床,可走向都是自开封附近或南或东,大体上都是东南走向,流入淮河。

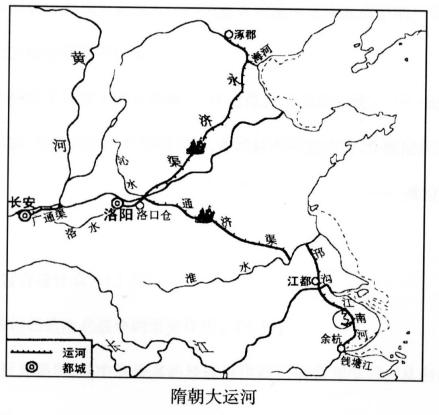

605年,开掘的隋唐大运河的首期工程,连接了黄河与淮河,称之为“通济渠”,贯通了洛阳到扬州,作为中华帝国最鼎盛时期的交通大动脉,“枢纽天下、临制四海,舳舻相会、赡给公私。”

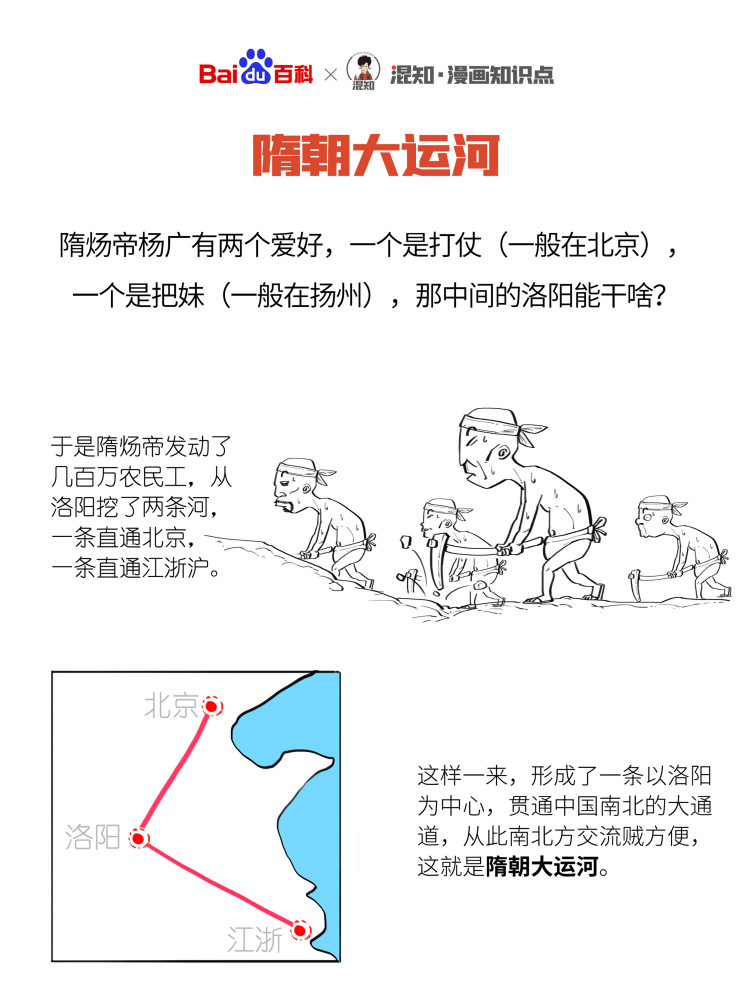

百科x混知:图解隋朝大运河

百科x混知:图解隋朝大运河

605年,杨广力排众议,下令由杰出工程专家宇文恺主持,开凿大运河,主要是开凿通济渠和永济渠。“发河南诸郡男女百余万,开通济梁,自西苑引谷、洛水达于河(黄河),自板诸引河通于淮”,长1000多公里。 通济渠施工时,充分利用了旧有的渠道和自然河道,但因要行龙舟,龙舟舟体巨大,运河必须凿得很深,否则无法通行。如此浩大而艰巨的工程,杨广要求的时间却极短。从3月动工,到8月就全部竣工了,创造了人类开凿运河的奇迹。当然,这种奇迹的创造,付出了血的代价。在凿渠和造船过程中,“役丁死者什四五”。官员以车载死丁,“东至城皋,北至河阳,相望于道”。

通济渠开通后,杨广立刻从洛阳登上龙舟,带着后妃、王公、百官,乘坐几千艘舳舻,南巡江都。因此,隋朝时称通济渠为御河。

通济渠

通济渠

这十几万人的“流动宫殿”,穿州过县,游山玩水,乐坏了皇帝、嫔妃,忙坏了地方官吏,害苦了黎民百姓。

隋大业十二年(616年),杨广决定三游江都。当时,全国已经民不聊生、烽烟四起,一些耿直之臣上书劝谏,结果多人被杀。当杨广所乘龙舟行至梁郡(今商丘)时,官绅带领一些群众拦路上书谏阻,结果同样惨遭处死。就是在那次巡游到达目的地江都后,失道寡助的杨广被“右屯卫将军”宇文化及勒死在江都行宫。

608年,隋炀帝沿洛阳东北方向开凿永济渠,沟通沁河、淇水、卫河,通航至天津,接着,溯永定河而上,通涿郡。

通济渠(汴河)

通济渠(汴河)

宋高宗建炎元年(1127年),金兵攻陷汴京,北宋灭亡。高宗赵构逃到临安(今浙江省杭州市)。建炎二年,高宗为了阻遏金兵继续南侵,命令东京(指今开封市)留守使杜充故意决开黄河,让黄河水沿汴河东南来。这次人为的决口并没能阻止住金人的南进,却使汴河长期流淌着黄河水,泥沙逐年沉积,河床越来越高。加上这里成了金兵的地带,金国人并没有利用汴水搞漕运的要求,因此也就不加治理疏浚,以至有的地方的河底高出地面,枯水时干涸成为路面。南宋一位丞相坐船出使北方和金议和。到了汴河故道不得不弃舟而骑马。他写道:“自离泗州,循汴而行,至此河益湮塞,几与岸平,车马皆由其中,亦有作屋其上(指在河底上盖了房子)。”他又说“宿州一带汴河底多种麦”。这就可能看出汴河到了南宋后期,已经变成干枯的地上河 。

通济渠郑州段

通济渠郑州段

通济渠

通济渠

通济渠

通济渠

隋炀帝开凿的大运河从大业元年(公元605年)开始挖掘,以不到六年便完成了。使海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大河流得以沟通,全长两千多公里。它以洛阳为中心,西通关中盆地,北抵华北平原,南达太湖流域,东至淮海。对隋朝以后南北物资的交流,经济的发展,起过极为重要的作用。

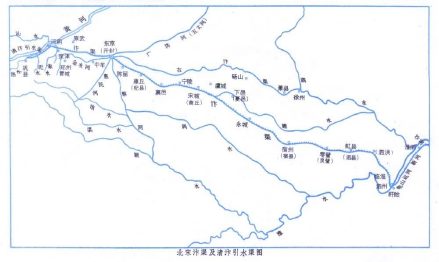

北宋汴渠

北宋汴渠

通济渠到元代才湮塞,《开封府志》卷五《汴河》:“隋大业元年,开通济渠,自板渚引河,历荥泽入汴,又自大梁之东,引汴水入泗,达于淮。渠广四十步,渠旁皆筑御道,树以柳,名曰隋堤,一曰汴堤。宋定都汴梁,汴水穿都中,有上水门、下水门,岁漕江、淮、浙、湖之粟六百万石达京师。常至决溢,设官司之。元至元二十七年(公元1290年),黄河决,始淤塞。旧府治南有汴梁故迹,即其地也。”

通济渠

通济渠

《宿州志》(清。光绪 何庆钊等修撰)卷三《舆地志》:(汴水)南渡后渐湮。元泰定初,黄河行故汴渠,仍于徐州合泗水,至清口入淮。而泗州之汴口遂废,汴水湮塞,埇桥亦废。

《宿州地区志》“元泰定元年(1324年),黄河行故汴渠,仍在徐州合泗水至清口入淮,泗州之汴口遂废,汴水湮塞,宿州埇桥亦废。”

《宿州市志》“泰定帝泰定元年(1324年),汴水复于徐州与泗水合流,至清口入淮,原流经宿州城的汴水湮没,埇桥由此废。”

通济渠

通济渠

隋唐大运河开通之后,运河岸边的一些码头及旧城因运河的航运而迅速发展与繁荣了起来,如运河南端的杭州,长江岸边的江都,运淮汇合处的楚州(今淮安),运黄汇合处的汴州(今开封)及运河中途的宋州(今商丘)。而通济渠,更是连接黄河文明与淮河文明的一段大动脉。当时,通济渠两岸的城镇商业繁荣、店铺林立。当时的宋州,迅速发展成为全国闻名的大都市,至北宋时,因其繁荣与兴盛而被建为南京。

通济渠商丘南关段

通济渠商丘南关段

通济渠是大运河重要的一部分,除洛阳至黄河的一小段外,通济渠绝大部分是“引黄入淮”,因黄河水携带着大量的泥沙,所以要经常疏浚。唐、北宋时期,朝廷都成立了专门的部门,负责疏通河道。北宋元丰二年(公元1079年),为解决通济渠的淤积问题,进行了一次较大规模的清淤工作。在引黄河水处,向西开渠50里,引伊洛水入汴河,改善了水质。据记载,通济渠在唐、北宋时期的航运地位显著,每年的漕运量由唐初的20万石,逐渐增大到400万石,最高达700万石(约合今11.62亿公斤)。

通济渠开通航运后,商丘城市规模迅速扩大,城市人口显著增加,至唐代时已成为全国的大都市之一。盛唐著名诗人杜甫、李白等纷纷慕名到商丘游览,并对当时商丘的繁华用诗词大加赞颂。杜甫在《遣怀》诗中写道:“昔我游宋中,惟梁孝王都。名今陈留亚,剧则贝魏俱。邑中九万家,高栋照通衢。舟车半天下,主客多欢娱……”李白在《梁园吟》中写道:“舞影歌声散绿地,空余汴水东流海。”刘昭允说,从这些千古传诵的佳作中,可以隐约看到一座繁华大都市的景象:道路四通八达,汴水(即大运河)直达于海,舟车来往,络绎不绝。城内街道宽阔壮观,住着达9万户的居民。每当夜幕降临,酒馆茶楼高朋满座,灯火通明,歌舞相伴,客人开怀畅饮…

南宋时期,随着政治中心南移,通济渠的漕运地位逐步减弱,再加上每年缺少清淤治理,运河河床逐渐淤塞断流。据《揽辔录》记载,北宋灭亡后50年,南宋名臣范成大出使金国的时候,“河已塞”,大部分河段已经断流。元、明、清时期,朝廷再修大运河的时候,将河道直接取直,由北京直通苏杭。通济渠越来越落寞,成了一些文人骚客吟诗填词、寄托哀苦的荒草堤。历史意义

通济渠

通济渠

古通济渠是中国古代历史上的一项宏伟工程,是祖先留下来的重要历史文化遗产,对研究隋唐宋时期的政治、经济、军事和文化及当时的水利史、航运史、造船技术、陶瓷技术等都具有十分重要的意义和价值。

郑州段

通济渠郑州段

通济渠郑州段

商丘南关段

大运河通济渠商丘南关段

大运河通济渠商丘南关段

通济渠商丘南关段位于商丘古城南约2.5公里,是通济渠沿线重要的河道与水工遗存,展现了唐宋时期通济渠夯土驳岸的形制与工艺,以及通济渠巨大的河道规模,反映了河道历史的线路与走向。

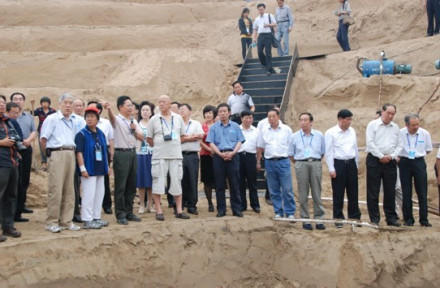

全国政协文史委会实地察看商丘古城南关码头遗址

全国政协文史委会实地察看商丘古城南关码头遗址

遗址核心内容包括一段长约60米的河岸及大面积伸向河道内的突堤遗存面,距地表深4.2~5.2米,遗存面上车辙和行人的足迹清晰可见,已清理出的河岸高度约5米,均为夯土筑建,这为真实了解隋唐至北宋时期通济渠的使用时间、河道变迁、疏浚历史,以及河岸的筑建方法、加固方式、加高过程、用料选择等提供了考古实物资料。

全国各地的史学家齐聚商丘考察通济渠商丘段

全国各地的史学家齐聚商丘考察通济渠商丘段

商丘夏邑段

通济渠“活着”的夏邑段

通济渠“活着”的夏邑段

该遗址发现了规模较大的河堤文化遗存和河道遗存,主要包括:堤顶宽25米的早、中、晚三个时期上下叠压的南侧大堤遗存、堤顶宽30米的北侧大堤遗存、两堤之间宽约100至120米的河道遗存、晚期大堤外侧多个时期堆筑的大堤外护坡遗存、黄沙土粘土混合筑成的晚期大堤顶面密集分布的木桩、遗迹等。由晚期大堤表面发现的典型宋代清釉瓷碗片推测,大堤的筑建使用年代为唐宋时期(公元7至12世纪)。

通济渠商丘夏邑段

通济渠商丘夏邑段

此外,在南侧大堤外侧发现了顺沿河堤方向修建的古代道路遗存,宽约16米,印证了史书中关于大运河堤外为官道的记载,为中国古代交通史研究提供了考古资料。

通济渠

通济渠

通济渠连接了长三角地区和中原城市群。长三角是中国最主要的旅游客源地之一,运河中部也靠近山东经济区,西接关中城市群。随着人们综合素质的不断提高,景区文化内涵的开发将成为衡量其生命力的重要指标。该地文化内涵丰富,具有很大的优势。

洛阳、郑州、开封和商丘均为国家级历史文化名城,有丰富的历史文化遗产外。这里有驰名中外的嵩山、少林寺、龙门石窟、黄帝故里、龙亭等文化景点。开封附近的悬河等自然景观,商丘古城是一座城摞城古城。

政府的大力支持

河南十分重视旅游业的发展。河南在全国率先提出“旅游立省”的战略构想,对旅游发展极其重视。大运河申遗一旦成功,城市知名度将有极大提高,会给沿岸城市带来很大的经济效益。各地政府都高度重视,积极采取保护措施。在国家和省有关部门的统一领导下,许多市文物局已制定出下一步工作方案,形成了规范性的文件,依照行政法规进行保护。

有大城市依托

大运河沿岸的郑州、洛阳和开封是中原城市群的核心城市,经济实力较好,都是中国的旅游城市,旅游业发展相对成熟,具备相对丰富的经验,可为通济渠段的开发更好献计献策。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。