-

阿房宫遗址 编辑

阿房宫遗址(Epang Palace Site),位于陕西省西安市未央区三桥天台路A15号,管理面积约12.5平方千米 ,始建于秦始皇三十五年(前212年) ,后因秦朝灭亡(前206年),阿房宫并未完全建成 。

阿房宫遗址是秦始皇至秦二世时期拟在原战国、秦上林苑中营造的大型宫殿建筑遗址,包括前殿基址以及周边分布的上林苑一至六号、好汉庙等夯土建筑基址 。阿房宫遗址与西周丰镐遗址、汉长安城遗址、唐大明宫遗址并称西安的四大遗址,是秦朝历史最重要的代表之一,也是中国国家第一次大统一和华夏民族开始形成的实物标志 。

1961年3月4日,阿房宫遗址被中华人民共和国国务院公布为第一批全国重点文物保护单位 。1992年,阿房宫遗址被联合国教科文组织列为世界奇迹 。

中文名:阿房宫遗址

外文名:Epang Palace Site

地理位置:陕西省西安市未央区三桥天台路A15号

所处时代:秦朝

占地面积:12.5 km²

保护级别:第一批全国重点文物保护单位

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:1-151-5-016

保护碑刻

保护碑刻

1994年,西安市文物部门大致划定了阿房宫遗址的范围:东至氵皂河、西至纪阳寨、南至和平村,北至三桥镇,面积10.89平方千米。包括阿房宫前殿基址以及周边分布的上林苑一至六号、好汉庙等夯土建筑基址 。

2002年10月,中国社会科学院考古研究所和西安市文物保护考古所筹建并成立了阿房宫考古工作队 。

2004年11月,考古队重点寻找和确定阿房宫遗址的范围 。

2007年,中国社会科学院考古研究所与西安市文物保护考古所联合发布关于阿房宫遗址的考古结果。核心结论有三个,一是阿房宫根本没有建成;二是前殿遗址便是阿房宫遗址全部 ;三是项羽没有烧毁过阿房宫 。

2012年7月,沣东新城管委会成立阿房宫遗址保护管理办公室,管理区域面积为12.5平方千米 。

综述

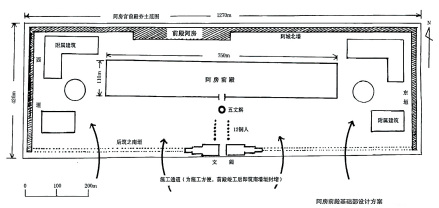

阿房宫布局

阿房宫布局

阿房宫前殿基址

阿房宫前殿基址

阿房宫前殿基址

阿房宫前殿基址东西长1270米、南北宽426米,高7-9米,面积约54.4万平方米 。阿房宫前殿的夯土台基为了加强其稳固性,台基的西、北、东边缘自外向里收缩,形成二三个台面。夯土台基上面西、北、东三面已有夯筑土墙,墙顶部有瓦的铺设;夯土台基上面还没有建筑南墙。发掘资料表明台基上面的北墙之东部、西部宽6.5米,墙体南、北两侧有墙顶部倒塌下来的板瓦和筒瓦及其残片,墙北侧有台基的三层收缩台面。而北墙中部偏西部分宽15米,墙体南侧有墙顶部倒塌下来的板瓦和筒瓦及其残片,墙北侧有台基的二层收缩台面 。

上林苑一号基址

上林苑一号基址夯土台基西北部

上林苑一号基址夯土台基西北部

台基西边缘发现了廊道(宽1.65米)、散水(宽0.67米)等遗迹;北部园林区因遭破坏严重,仅发现了一处流水景观遗存。该遗存现存长31.2米,主要遗留有以卵石铺砌、呈曲尺形分布的石渠(石渠通宽2.9、内宽0.4、深0.12-0.15米)。在该遗址建筑倒塌的堆积中出土了大量的属于战国时期的铺地砖、拦边砖、板瓦、筒瓦和瓦当等建筑材料,应该是一座较典型的战国时期的建筑遗址。因该遗址处于渭河以南秦上林苑中,故其为战国时期秦国所修建之上林苑中的建筑之一(编号为上林苑一号建筑基址) 。

上林苑二号基址

上林苑二号基址

上林苑二号基址

上林苑三号基址

上林苑三号基址

上林苑三号基址

从该建筑的形制来看,其下部为夯土台基、上部建筑可分为底部、中部和顶部三层,这与秦都咸阳宫一号宫殿建筑基本相同,是战国时期的高台宫殿建筑,处于渭河以南战国时期的秦国所修建的上林苑中,故该建筑是战国秦上林苑中的宫殿建筑之一(编号为上林苑三号基址) 。

上林苑四号基址

上林苑四号基址

上林苑四号基址

高台宫殿建筑北面的附属宫殿建筑基址东西长91米、宽75米,现存部分高出其南侧廊道地面0.82米。与宫殿建筑基址呈直角分布的南北向通道基址南北长65米、宽7.5米。宫殿基址南侧有封闭廊道,宽0.8米。其南侧有开放式廊道,宽1.3米。其自北向南呈5度坡状,上面存有密集小方格铺砖。通道基址东侧北部有上殿坡道,其北端还有登殿台阶结构等,该遗址曾遭遇过大的火灾 。

考古资料表明,该座以高台宫殿建筑为核心的宫殿建筑群建于战国时期,又沿用到了汉代。因处于战国时期秦国在渭河以南所修建的上林苑中,故其为上林苑中的一组宫殿建筑群(编号为上林苑四号基址) 。

上林苑五号基址

上林苑五号基址排水管道

上林苑五号基址排水管道

排水管道沟在生土中挖成,管道铺设完成,抹草泥,晒干后,填土夯筑。上述二组水管道均由三条陶水管套接而成,水管道横剖面为“品”字形(西组水管道上层水管已被破坏成碎片)。水管道所用水管长0.57-0.58米,粗端径0.32米、细端径0.23米,水管壁厚0.08-0.1米。水管表面周身饰细绳纹、中粗绳纹和粗绳纹。水管内壁为麻点纹,有泥条盘筑痕迹。水管的形制和纹饰均与秦都咸阳宫一号建筑遗址出土的水管相似 。该建筑基址是一座战国时期的建筑基址,因处于战国时期秦国修建的上林苑中,故其应为战国秦上林苑内的建筑基址之一(编号为上林苑五号基址) 。

上林苑六号基址

上林苑六号基址

上林苑六号基址

好汉庙基址

好汉庙基址建筑分为上下两部分,下部为夯土台基,上部为建筑物。下部台基东西长105米、南北宽42-62米、厚4米,夯层一般厚5-8厘米;上部建筑物无存,仅存基址,其东西残长52米、南北残宽24-27米、现存高2.8米,夯层一般厚5-8厘米。二十世纪五十年代该基址内曾出土了大量山形云纹半瓦当和个别文字瓦当及细密绳纹瓦片和粗绳纹瓦片等 。

文物简介 | 文物图片 |

|---|---|

瓦当 战国、秦。板瓦表面均为细密交错绳纹;筒瓦表面均为细绳纹,内面为麻点纹(有的筒瓦内面还有不规则的凸棱或凹痕),泥条盘筑痕迹显著。出土葵纹、连云纹、蘑菇形纹等瓦当纹饰较浅,有的当面纹饰外没有凸弦纹,瓦当背面凹凸不平,绳切痕迹清晰 。 |

|

陶水管道 战国、秦。2006年出土于秦阿房宫前殿基址东北约500米处的战国秦上林苑五号建筑遗址中。两组排水管道,每一组皆由三条圆筒形陶水管套接而成,水管道横剖面呈“品”字形,即下层铺设两条,上层铺设一条。陶水管道单节长0.57-0.58米,一端粗、一端细,粗端直径0.32米、细端直径0.23米,壁厚0.08-0.1米,外表饰绳纹、内壁为麻点纹、泥条盘筑 。 |

|

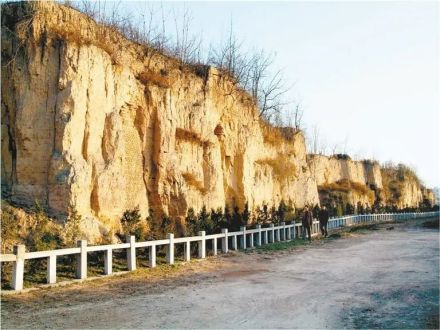

阿房宫遗址

阿房宫遗址

2004年11月开始至2007年11月底的勘探和发掘中,主要的十余处遗址被证实均为秦汉上林苑的建筑,与秦始皇修筑的阿房宫毫无关系。确定了未修建完工的秦阿房宫的范围与现认的阿房宫前殿基址的范围是一致的,阿房宫前殿基址就是人们所看到的和所认为的秦统一以后,秦始皇修建的阿房宫遗址 。

在有夯土建筑台基的阿房宫前殿遗址下,考古人员发现了一条古代河沟。此次发现是秦始皇咸阳城以阿房宫、沣峪口为中轴线的佐证 。

在不少古文献中叙述阿房宫的时候,都把秦阿房宫称作“阿城”。 《汉书·东方朔传》载:“举籍阿城以南……”师古曰:“举计其数而为薄籍也。阿城,本秦阿房宫也,以其墙壁崇广,故俗呼为阿城。”唐《扩地志》载:“秦阿房宫亦曰阿城”。又宋敏求《长安志》载:“秦阿房一名阿城”。“阿城”指的就是现在公认的阿房宫前殿基址。宋著《长安志》载:“秦阿房一名阿城。在长安县西二十里。西、北、东三面有墙、南面无墙。”而考古工作已证实了阿房宫前殿基址夯土台基上面东部边缘、北部边缘、西部边缘有夯筑土墙,南部边缘未见夯筑土墙的遗迹,这与《长安志》中所描述的“阿城”遗迹是一致的。《雍录》载:“未有屋先为城,城成而人呼名阿城也”。又《十六国春秋》载:“苻坚建元二十年(384年),慕容冲据阿城。”初民谣曰:“凤凰凤凰上阿房。坚以凤凰非梧桐不栖,非竹实不食,乃植梧桐数千枚于阿城,以待凤凰之至。”还有《旧唐书·高祖本纪》载:“乙亥,命太宗自渭屯兵阿城,陇西公建成自新丰趣霸上。”而在前殿基址上面考古发现的东汉以后至宋代的遗存充分证实了“阿城”当时指的就是阿房宫前殿,也就是后来人们所认为的秦阿房宫 。

1961年3月4日,阿房宫遗址被中华人民共和国国务院公布为第一批全国重点文物保护单位 。

1992年,阿房宫遗址被联合国教科文组织列为世界奇迹 。

2002年10月至2007年12月,陕西政府将考古队勘探、发掘了七座战国时期秦国修建的皇家公园上林苑内的宫殿建筑(其中有四座建筑还沿用到了汉代,成为了汉代上林苑中的宫殿建筑),划在秦阿房宫遗址的保护区内 。

2021年10月12日,阿房宫遗址被国家文物局列入“十四五”时期大遗址 。

地理位置

阿房宫遗址位于陕西省西安市未央区三桥天台路A15号 。

阿房宫考古遗址公园

交通信息

乘坐西安公交824、825路和831路在阿房宫考古遗址公园站下车前往。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

上林苑五号建筑基址出土遗物

上林苑五号建筑基址出土遗物 第一组排水管道南北走向段

第一组排水管道南北走向段