-

扬州清曲 编辑

扬州清曲是在明清时期流行于扬州一带的俗曲和小调基础上发展形成的曲艺唱曲形式,又名“广陵清曲”、“维扬清曲”,俗称“小唱”或“唱小曲”,主要流行于江苏省的扬州、镇江和上海等地,用扬州方音表演。

扬州清曲传统上是不化装、无说白和无形体的表演,风格轻便简洁、朴实无华。其中最有价值的是音乐,曲调源自当地小调,还包括传自四方的各地小调,富有民间性和地域特征。

2006年5月20日,该曲艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。 2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,扬州市广陵区扬州清曲传承发展研究会获得扬州清曲项目保护单位资格。

中文名:扬州清曲

别名:广陵清曲、维扬清曲

始兴年代:元代

流行地区:江苏省的扬州、镇江和上海等地

经典剧目:《十杯酒》、《三国》等

代表人物:聂峰、陶美芳等

遗产类别:曲艺

遗产编号:Ⅴ-25

扬州清曲发展到清代康熙、乾隆年间(1662~1796)达到了全盛阶段。它无论在音乐曲牌、乐器伴奏方面,还是在曲目唱本方面,都空前地丰富多彩了。它成为当时扬州戏曲、曲艺界最活跃的曲种之一,并以其腔调的细腻、缠绵和抒情著称。

清代嘉庆道光以后,扬州清曲随着经济的衰退而进入了衰落时期,大批本来是小康人家的城市居民,陷入了生计困境之中,再也没有时间和兴致去看戏、听书、品曲了,由此扬州清曲失去了大批的听众。清曲艺人为了谋生不得不放下手中的琵琶、二胡,而去从事较容易获得生活资料的新职业。

从晚清到民国时代,由于战争频仍,经济萧条,清曲艺术的处境相当困难。但由于一些清曲艺术家的艰苦努力,还是将清曲艺术保存了下来。

抗日战争期间,扬州沦陷,清曲玩友谋生困难,一批名家如周锡侯、魏绍章、王万青等首次在扬州教场老龙泉茶社对外公演,正式挂牌“扬州清曲”。

新中国成立后,扬州清曲艺人除唱传统曲目外,曾编唱过《抗美援朝》、《三女夸夫》等新曲目。1951年前后,一些技艺较高的艺人被扬剧团和曲艺团吸收。扬州市曲艺团建立了专业的扬州清曲队,培养了一批新演员,并编演了《刘胡兰》等曲目。

文化大革命期间(1966~1976),扬州清曲遭到严重扼制:专业队伍解体,传授艺人改行,从艺人员星散。此后,扬州清曲虽有零星活动,但地域日渐狭小,艺术影响趋于衰微。

1986年,由扬州市广陵区文化站站长朱祥生负责,聂峰牵头,成立了广陵清曲之友社,向社会免费招收了两批清曲学员。这些学员学有所长,活跃在扬州城乡,但后来由于生活困难等原因,有些人渐渐离开了清曲社。尽管如此,清曲活动一直未断,陆续有马金林、徐顺英、陶梅芳、朱美兰、陶波、钱明珠、王兆根等人,坚持从事扬州清曲演唱、创作、传承活动。

表演形式

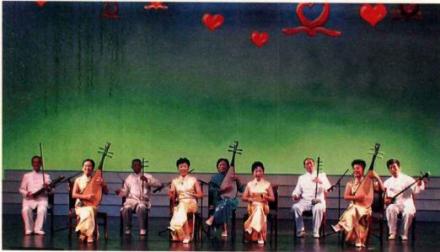

扬州清曲艺术团表演《和谐扬州》

扬州清曲艺术团表演《和谐扬州》

其演出形式俗称“开席坐”:中设一桌,三、四人至六、七人三面围坐;面向听众。各操一种乐器,或独唱,或对唱,不化妆,也无其它道具。1986年,扬州市曲艺团演出新编曲目《老鼠告状》时,乐队坐在台侧,三位演唱者淡妆长裙坐在台中,齐敲瓷盘。演唱中还有离坐走动等幅度不大的表演。

音乐结构

扬州清曲的音乐结构属于牌子曲类的曲牌联缀体和单曲体两种,曲牌众多,旋律优美。

省级非遗传承人包伟演唱《扬州小巷》

省级非遗传承人包伟演唱《扬州小巷》

唱法特点

扬州清曲艺人过去多为男性,唱法上有“窄口”、“阔口”之分。窄口,就是用假嗓模仿女声,演唱女性人物的曲子;阔口,是用本嗓唱男性人物的曲子。演唱比较活泼诙谐的曲子时,亦称为“泼口”。

伴奏乐器

伴奏乐器有四胡、二胡、琵琶,也可加打琴、坠子和敲碟子、酒杯等打击乐器伴奏。

流传现状

扬州清曲演出

扬州清曲演出

解放前,扬州清曲艺人没有成立过专业性团体。但常在一起唱奏的曲友,往往自然形成一局。解放后,艺人开始组织起来,江苏省曲艺团、扬州市曲艺团都吸收了清曲艺人,并培养出一批新人。清曲工作者还创作了一批新唱本,如《刘胡兰》、《工农兵》、《抗美援朝》等。但从六十年代中叶起,这一古老的曲种几乎濒于绝境。

保护措施

扬州清曲的保护工作开展得较早。从二十世纪五六十年代开始,有关扬州清曲的调查及唱本、曲谱等史料的搜集工作就已形成了成果;散布在扬州各地的零星艺人及爱好者也被组织起来开始了培训,并成立了“广陵清曲之友社”开始了团队活动;有关扬州清曲的“艺术研讨会”也多次召开,尤其是“扬州清曲研究会”、“扬州清曲资料库”、“扬州清曲传习所”、“扬州清曲史料馆”等史料、传习机构的成立,为扬州清曲的保护提供了诸多相关的平台;各种书刊、光盘等的编撰、制作出版,为扬州清曲的资料、作品及研究成果的保存和利用起了可贵的作用。扬州清曲的保护工作成绩显著,但由于各种原因,其所面临的传承危机也切实存在。

代表人物

省级非遗传承人聂峰、陶美芳

省级非遗传承人聂峰、陶美芳

入选非遗

2006年5月20日,江苏省扬州市申报的“扬州清曲”经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

2023年10月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,该项目评估合格,扬州市广陵区扬州清曲传承发展研究会获得该项目保护单位资格。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。