-

西周大盂鼎 编辑

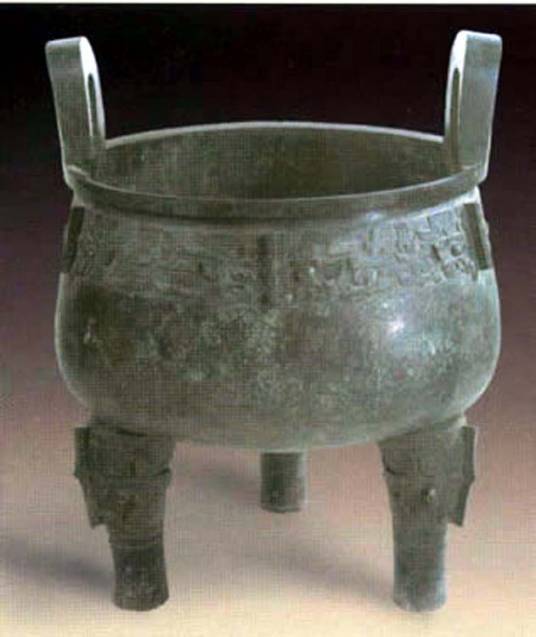

大盂鼎(Great Yu Tripod),又称廿三祀盂鼎,是西周时期的一种金属炊器,是西周早期青铜礼器中的重器。1849年出土于陕西郿县礼村(今宝鸡市眉县常兴镇杨家村一组,即李家村),一说出土于陕西岐山县礼村 。1952年藏于上海博物馆,1959年转至中国历史博物馆(现中国国家博物馆)。是中国首批禁止出国(境)展览文物。

“鼎”是古代一些地方古人用以烹煮肉和盛贮肉类的器具,是古代重要青铜器物种之一。大盂鼎高102厘米,口径77.8厘米,重153.5千克。铭文291字,记载了周康王在宗周训诰盂之事。大盂鼎真实地反映了当时的社会状况,具有极高的史料价值。

中文名:西周大盂鼎

馆藏地点:中国国家博物馆

出土时间:1849年

所属年代:西周

类别:青铜器

1849年

文物出土

清道光年间(公元1849年)出土于陕西郿县礼村(一说陕西岐山县礼村),出土后便被贩卖至文物市场。

1859年

潘氏得宝

咸丰九年(公元1859年),左宗棠被永州总兵樊燮谗言所伤,遭朝廷议罪。幸得时任侍读学士的潘祖荫援手,上奏咸丰皇帝力保宗棠,且多方打点,上下疏通,左才获脱免。潘乃当时著名的金石收藏大家,左宗棠得大盂鼎后遂以相赠,此后,大盂鼎一直为潘氏所珍藏。

1937年

复埋地下

日军侵华时,潘祖荫的侄孙潘承厚、潘景郑等商定将大鼎及全部珍玩入土保全。

1951年

文物献国

潘氏后裔将西周大盂鼎献于中国。

展开全部

出土

大盂鼎

大盂鼎

转辗买卖

清朝道光时期的岐山首富宋金鉴把铜鼎买下,因为器形巨大,十分引人瞩目,鼎很快被岐山县令周庚盛占有,他把鼎转卖到北京的古董商人。宋金鉴在考中翰林后出价3000两白银又购得了宝鼎,在他去世后,后代以700两白银卖给陕甘总督左宗棠的幕僚袁保恒,袁深知左宗棠酷爱文玩,得宝鼎后不敢专美,旋即将大盂鼎献给上司以表孝心。左宗棠在发迹前曾为湖南巡抚骆秉章的幕僚,理湘省全部军务。虽非显贵,也颇得春风。加之自视极高,恃才傲物,不免为人所阴嫉。

潘家得宝

西周大盂鼎

西周大盂鼎

民国初年,曾有美籍人士专程来华找潘氏商谈求让大鼎,出价达数百两黄金之巨。但终为潘家所回绝。三十年代中叶,国民党当局在苏州新建一幢大楼。党国大员忽发奇想,要在大楼落成后以纪念为名办一展览会,邀潘家以大鼎参展。以图无限期占有大鼎。然此拙劣伎俩为潘氏识破,婉言拒绝了参展。

复埋地下

1937年日军侵华时,苏州很快沦陷。国将不国,人命难保。此时,潘祖年已作古。潘家无当户之人,皆妇孺。英雄出少年,当此危难之时,潘祖荫的侄孙潘承厚、潘景郑等商定将大鼎及全部珍玩入土保全。经反复遴选,决定将宝物藏于二进院落的堂屋。这是一间久无人居的闲房,积尘很厚,不会引人注目。主意已定,潘家人苦干两天两夜才将全部宝物入藏地下。又将室内恢复成原样。整个过程除潘家人以外另有两个佣工和一个看门人参与其中,均被反复叮嘱要严守秘密。此后不久,潘氏全家即往上海避乱。潘宅一时竟成了日军搜查的重点。经过反复的搜查并挖地三尺均无所见,日军也只得作罢。日军占领期间,潘家的看门人曾几次盗掘了若干小件的珍藏,卖给洪姓古董商人。但大鼎过于沉重,无法搬动,得以幸免。

赠宝于国

光阴荏苒,在历经十余年战乱之后,中国解放了。潘家后人见人民政府极为重视对文物的保护,认为只有这样的政府才可托付先人的珍藏。全家商议后,由潘祖荫的孙媳潘达于执笔,于1951年7月6日写信给华东文化部,希望将大盂鼎和大克鼎捐献给国家。同时也希望将两件大鼎放在上海博物馆展出。7月26日,文管会派专员在潘家后人的陪同下赴苏州,大鼎得以重见天日。为表彰潘达于的献宝壮举,华东文化部于10月9日举行了隆重的颁奖仪式。

1952年上海博物馆落成,大盂鼎藏入此馆。1959年,北京中国历史博物馆(现中国国家博物馆)开馆,上博以大盂鼎等125件馆藏珍品支援。从此大盂鼎入藏中国国家博物馆。

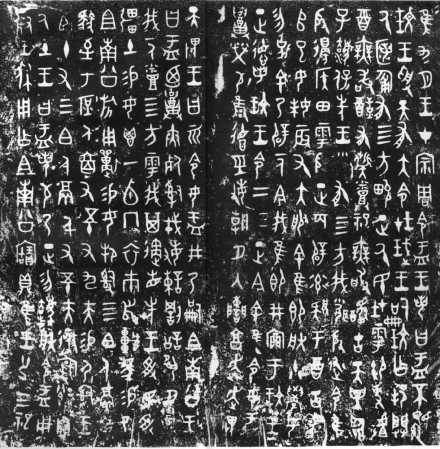

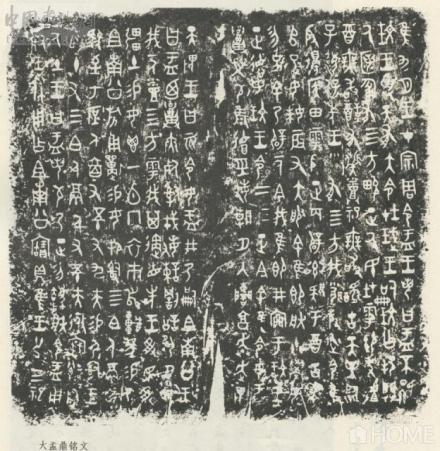

器内壁铸铭文19行291字,记述了周康王二十三年九月册命贵族盂之事。

原文

大盂鼎铭文拓片

大盂鼎铭文拓片

译文

九月王在宗周册命盂。王这样说:"伟大英明的文王承受了上天佑助的重大使命。到了武王,继承文王建立了周国。排除了那个奸恶,普遍地保有了四方土地,长久地治理着百姓。办事的人在举行饮酒礼的仪式上,没人敢喝醉,在举行柴、烝一类的祭祀上也不敢醉酒。所以天帝以慈爱之心给以庇护,大力保佑先王,广有天下。我听说殷朝丧失了上天所赐予的大命,是因为殷朝从远方诸侯到朝廷内的大小官员,都经常酗酒,所以丧失了天下。你年幼时就继承了先辈的显要职位,我曾让你就读于我的贵胄小学,你不能背离我,而要辅佐我。我要效法文王的政令和德行,犹如文王一样任命两三个执政大臣来任命你,你要恭敬地协调纲纪,勤勉地早晚入谏,进行祭祀,奔走于王事,敬畏上天的威严。"王说:"命你盂,一定要效法你的先祖南公,"王说:"盂,你要辅助我主管军队,勤勉而及时地处理赏罚狱讼案件,从早到晚都应辅佐我治理四方,协助我遵行先王的制度治民治疆土。赏赐给你一卣香酒、头巾、蔽膝、木底鞋、车、马;赐给你先祖南公的旗帜,用以巡狩,赐给你邦国的官员四名,人众自驭手至庶人六百五十九人;"赐给你异族的王臣十三名,夷众一千零五十人,要尽量让这些人在他们所耕作的土地上努力劳动。"王说:"盂,你要恭谨地对待你的职事,不得违抗我的命令。"盂颂扬王的美德,制作了纪念先祖南公的宝鼎,时在康王在位第二十三年。

要义

铭文中,周康王向盂讲述文王、武王的立国经验,告诫盂要效法其祖先,忠心辅佐王室,并赏赐盂鬯、命服、车马、邦司、人鬲、庶人等。铭文中语句“丕显文王受天有大命”体现了周人的天命观,而另一语句“我闻殷坠命,唯殷边侯甸与殷正百辟,率肆于酒,故丧师矣”,则是周康王告诫盂,商内、外臣僚沉湎于酒,以致于亡国,透露出周人对于商人嗜酒误国这一前车之鉴的警示。

铭文中“有”、“厥”、“又”等字波磔分明,得于用笔过程中自觉的提、按意识。通篇文字布局规整,书风凝重。

铭文的内容大致可分为三段:

第一部分用较多文字说明商人纵酒是周兴起和商灭亡的原因,赞扬了周代文武二王的盛德。表示康王(武王的孙子)自己要以文王为典范,告诫盂也要以祖父南公作榜样。

第二部分主要是康王命盂帮助他掌管军事和统治人民,并且赏赐给盂香酒、礼服、车马、仪仗和奴隶1726个,并叮嘱盂要恭敬办政,莫违王命。

第三部分说明盂作此宝鼎以祭祀其祖父南公 。

珍贵史料

铭文载康王向盂叙述周文王、周武王的立国经验。认为文王、武王得以卓越的业绩立国,主要是由于其臣属从不酗酒,每逢祭祀,认真、恭敬,而商王的亡国教训就在于沉迷于酒。由此告诫盂要效法祖先,忠心辅佐王室,并赐盂命服、车马、酒与邦司、人鬲等。盂在铭文中说明作此鼎也是为了祭祀其祖父南公。大盂鼎铭文是史家研究周代分封制和周王与臣属关系的重要史料,一向为史学家所重视。

大盂鼎造型雄浑,工艺精湛。其内壁铸有铭文19行,为研究西周奴隶制度的重要史料。大盂鼎内壁有铭文二百九十一字,其内容为:周王告诫盂(人名),殷代以酗酒而亡,周代则忌酒而兴,命盂一定要尽力地辅佐他,敬承文王,武王的德政。其书法体势严谨,字形,布局都十分质朴平实,用笔方圆兼备,具有端严凝重的艺术效果。开《张迁碑》、《龙门造像》之先河。以书法成就而言,大盂鼎在成康时代当据首位,是西周早期金文书法的代表作。

金文书法

金文书法

金文书法

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。