-

十二诸侯年表 编辑

《十二诸侯年表》是西汉史学家司马迁创作的一篇文言文,收录于《史记》中。《史记》卷十四为《十二诸侯年表》,这是记录约春秋时期周、鲁、齐、晋、秦、楚、宋、卫、陈、蔡、曹、郑、燕、吴十四国历史大事件的年表。为何除了周王室外还多出一路诸侯,众说不一,主要有殊鲁说、殊秦说、殊吴说三种说法。具体年代起于周共和元年(公元前841年)—周敬王四十三年(公元前477年)。上承《三代世表》,下启《六国年表》。

作品名称:十二诸侯年表

作品别名:史记·十二诸侯年表

作者:司马迁

创作年代:西汉

作品出处:《史记》卷十四

文学体裁:表

表序

十二诸侯年表

十二诸侯年表

太史公读春秋历谱谍,(1)至周厉王,未尝不废书而叹也。曰:呜呼,师挚见之矣!(2)纣为象箸(3)而箕子唏。(4)周道缺,诗人本之衽席,关雎作。仁义陵迟,鹿鸣刺焉。及至厉王,以恶闻其过,(5)公卿惧诛而祸作,厉王遂奔于彘,(6)乱自京师始,而共和行政焉。是后或力政,彊乘弱,兴师不请天子。然挟王室之义,(7)以讨伐为会盟主,政由五伯,(8)诸侯恣行,(9)淫侈不轨,贼臣篡子滋起矣。

齐、晋、秦、楚其在成周微甚,封或百里或五十里。晋阻三河,齐负东海,楚介江淮,(10)秦因雍州之固,四海迭兴,更为伯主,文武所褒大封,皆威而服焉。是以孔子明王道,干七十馀君,莫能用,故西观周室,论史记旧闻,兴于鲁而次春秋,上记隐,下至哀之获麟,约其辞文,去其烦重,(11)以制义法,王道备,人事浃。七十子之徒口受其传指,(12)为有所刺讥褒讳挹损之文辞不可以书见也。

鲁君子左丘明惧弟子人人异端,各安其意,失其真,故因孔子史记具论其语,成左氏春秋。铎椒为楚威王传,为王不能尽观春秋,采取成败,卒四十章,为铎氏微。(13)赵孝成王时,其相虞卿上采春秋,下观近势,亦著八篇,为虞氏春秋。(14)吕不韦者,秦庄襄王相,亦上观尚古,删拾春秋,集六国时事,以为八览、六论、十二纪,为吕氏春秋。及如荀卿、孟子、公孙固、韩非(15)之徒,各往往捃摭春秋之文以著书,不同胜纪。汉相张苍历谱五德,(16)上大夫董仲舒推春秋义,颇著文焉。(17)

太史公曰:儒者断其义,驰说者骋其辞,不务综其终始;历人取其年月,数家(18)隆于神运,(19)谱谍独记世谥,其辞略,欲一观(20)诸要难。(21)于是谱十二诸侯,自共和讫孔子,表见春秋、国语学者所讥盛衰大指著于篇,为成学治古文者(22)要删焉。

表文一

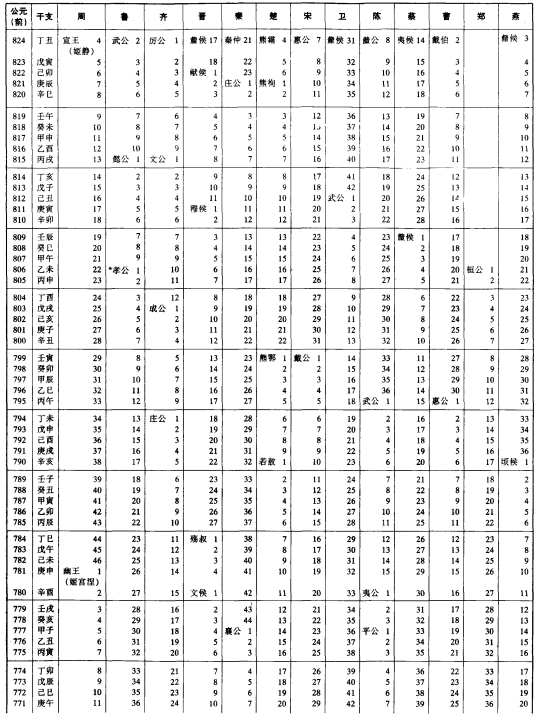

公元前 | 年 | 周 | 鲁 | 齐 | 晋 | 秦 | 楚 | 宋 | 卫 | 陈 | 蔡 | 曹 | 燕 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

841 | 庚申 | 共和元年 (1) | 真公濞 (2) | 武工寿 (3) | 靖侯宜臼 (4) | 秦仲 (5) | (6) | 厘公 (7) | 厘侯 (8) | 幽公宁 (9) | 武侯 (10) | 夷伯 (11) | 惠侯 (12) |

- | - | 厉王子居召公宫,是为宣王。王少,大臣 | 十五年,一云十四年 | 十年 | 十八年 | 四年 | 七年 | 十八年 | 十四年 | 十四年 | 二十三年 | 二十四年 | 二十四年 |

840 | - | 二 | 十六 | 十一 | 晋厘侯司徒元年 | 五 | 八 | 十九 | 十五 | 十五 | 二十四 | 二十五 | 二十五 |

839 | - | 三 | 十七 | 十二 | 二 | 六 | 九 | 二十 | 十六 | 十六 | 二十五 | 二十六 | 二十六 |

838 | - | 四 | 十八 | 十三 | 三 | 七 | 十 | 二十一 | 十七 | 十七 | 二十六 | 二十七 | 二十七 |

837 | 甲子 | 五 | 十九 | 十四 | 四 | 八 | 楚熊严元年 | 二十二 | 十八 | 十八 | 蔡夷侯元年 | 二十八 | 二十八 |

836 | - | 六 | 二十 | 十五 | 五 | 九 | 二 | 二十三 | 十九 | 十九 | 二 | 二十九 | 二十九 |

835 | - | 七 | 二十一 | 十六 | 六 | 十 | 三 | 二十四 | 二十 | 二十 | 三 | 三十 | 三十 |

834 | - | 八 | 二十二 | 十七 | 七 | 十一 | 四 | 二十五 | 二十一 | 二十一 | 四 | 曹幽伯彊元年 | 三十一 |

833 | - | 九 | 二十三 | 十八 | 八 | 十二 | 五 | 二十六 | 二十二 | 二十二 | 五 | 二 | 三十二 |

832 | - | 十 | 二十四 | 十九 | 九 | 十三 | 六 | 二十七 | 二十三 | 二十三 | 六 | 三 | 三十三 |

831 | - | 十一 | 二十五 | 二十 | 十 | 十四 | 七 | 二十八 | 二十四 | 陈厘公孝元年 | 七 | 四 | 三十四 |

830 | - | 十二 | 二十六 | 二十一 | 十一 | 十五 | 八 | 宋惠公□元年 (13) | 二十五 | 二 | 八 | 五 | 三十五 |

829 | - | 十三 | 二十七 | 二十二 | 十二 | 十六 | 九 | 二 | 二十六 | 三 | 九 | 六 | 三十六 |

828 | - | 十四 宣王即位,共和罢。 (14) | 二十八 | 二十三 | 十三 | 十七 | 十 | 三 | 二十七 | 四 | 十 | 七 | 三十七 |

827 | 甲戌 | 宣王元年 | 二十九 | 二十四 | 十四 | 十八 | 楚熊霜元年 | 四 | 二十八 | 五 | 十一 | 八 | 三十八 |

826 | - | 二 | 三十 | 二十五 | 十五 | 十九 | 二 | 五 | 二十九 | 六 | 十二 | 九 | 燕厘侯庄 (15)元年 |

825 | - | 三 | 鲁武公敖元年 | 二十六 | 十六 | 二十 | 三 | 六 | 三十 | 七 | 十三 | 曹戴伯鲜元年 | 二 |

824 | - | 四 | 二 | 齐厉公无忌元年 | 十七 | 二十一 | 四 | 七 | 三十一 | 八 | 十四 | 二 | 三 |

823 | - | 五 | 三 | 二 | 十八 | 二十二 | 五 | 八 | 三十二 | 九 | 十五 | 三 | 四 |

822 | - | 六 | 四 | 三 | 晋献侯籍元年 | 二十三 | 六 | 九 | 三十三 | 十 | 十六 | 四 | 五 |

821 | - | 七 | 五 | 四 | 二 | 秦庄公其 (16)元年 | 楚熊徇元年 | 十 | 三十四 | 十一 | 十七 | 五 | 六 |

820 | - | 八 | 六 | 五 | 三 | 二 | 二 | 十一 | 三十五 | 十二 | 十八 | 六 | 七 |

819 | - | 九 | 七 | 六 | 四 | 三 | 三 | 十二 | 三十六 | 十三 | 十九 | 七 | 八 |

818 | - | 十 | 八 | 七 | 五 | 四 | 四 | 十三 | 三十七 | 十四 | 二十 | 八 | 九 |

817 | - | 十一 | 九 | 八 | 六 | 五 | 五 | 十四 | 三十八 | 十五 | 二十一 | 九 | 十 |

816 | - | 十二 | 十 | 九 | 七 | 六 | 六 | 十五 | 三十九 | 十六 | 二十二 | 十 | 十一 |

815 | - | 十三 | 鲁懿公戏元年 | 齐文公赤元年 | 八 | 七 | 七 | 十六 | 四十 | 十七 | 二十三 | 十一 | 十二 |

814 | - | 十四 | 二 | 二 | 九 | 八 | 八 | 十七 | 四十一 | 十八 | 二十四 | 十二 | 十三 |

813 | - | 十五 | 三 | 三 | 十 | 九 | 九 | 十八 | 四十二 | 十九 | 二十五 | 十三 | 十四 |

812 | - | 十六 | 四 | 四 | 十一 | 十 | 十 | 十九 | 卫武公和元年 | 二十 | 二十六 | 十四 | 十五 |

811 | - | 十七 | 五 | 五 | 穆侯弗生 (17)元年 | 十一 | 十一 | 二十 | 二 | 二十一 | 二十七 | 十五 | 十六 |

810 | - | 十八 | 六 | 六 | 二 | 十二 | 十二 | 二十一 | 三 | 二十二 | 二十八 | 十六 | 十七 |

809 | - | 十九 | 七 | 七 | 三 | 十三 | 十三 | 二十二 | 四 | 二十三 | 蔡厘侯所事 (18)元年 | 十七 | 十八 |

808 | - | 二十 | 八 | 八 | 四 取齐女为夫人 | 十四 | 十四 | 二十三 | 五 | 二十四 | 二 | 十八 | 十九 |

807 | - | 二十一 | 九 | 九 | 五 | 十五 | 十五 | 二十四 | 六 | 二十五 | 三 | 十九 | 二十 |

806 | - | 二十二 | 鲁孝公称元年,伯御立为君,称为诸公子云。伯御,武公孙。 | 十 | 六 | 十六 | 十六 | 二十五 | 七 | 二十六 | 四 | 二十 | 二十一 |

序文

索隐案:篇言十二,实叙十三者,贱夷狄不数吴,又霸在後故也。不数而叙之者,阖闾霸盟上国故也。

1.索隐案:刘杳云“三代系表旁行邪上,其放周谱。谱起周代。艺文志有古帝王谱。又自古为春秋学者,有年历、谱谍之说,故杜元凯作春秋长历及公子谱。盖因於旧说,故太史公得读焉”也。

2.集解郑玄曰:“师挚,太师之名。周道衰微,郑卫之音作,正乐废而失节,鲁太师挚识关雎之声,首理其乱也。”

3.索隐邹氏及刘氏皆音直虑反,即箸也。今案:箕子云“为象箸者必为玉桮”,则箸者是樽也,音治略反。

4.索隐唏,呜叹声,音许既反。又音希,希亦声馀,故记曰“夫子曰嘻其甚也”,亦饩音也。

5.索隐恶,乌故反。过,古卧反。故国语云“厉王止谤,道路以目”是也。

6.索隐彘,地名,在河东,後为永安县也。

7.索隐挟音协也。

8.索隐伯音霸。五霸者,齐桓公、晋文公、秦穆公、宋襄公、楚庄王也。

9.索隐下孟反。

10.索隐介音界,言楚以江淮为界。一云介者夹也。

11.索隐文去重。去,羌吕反。重,逐龙反。言约史记脩春秋,去其重文也。

12.索隐传音逐宣反。

13.索隐铎椒所撰。名铎氏微者,春秋有微婉之词故也。

14.正义案:其文八篇,艺文志云十五篇,虞卿撰。

15.索隐荀况、孟轲、韩非皆著书,自称“子”。宋有公孙固,无所述。此固,齐人韩固,传诗者。

16.索隐案:张苍著终始五德传也。

17.索隐作春秋繁露是。

18.索隐上音疏具反,谓阴阳术数之家也。

19.集解徐广曰:“一作‘通’也。”

20.索隐壹观。音官。

21.索隐下奴丹反。

22.集解徐广曰:“一云‘治国闻者’也。”

表一

1.隐为成学治文者要删焉。言表见春秋国语,本为成学之人欲览其要,故删为此篇焉.

2.索隐系本作为“慎公挚。 ”邹诞本作“慎公□”,真公,伯禽之玄孙。

3.索隐太公五代孙,献公子也。宋衷曰“武公十年,宣王大臣共行政,号曰共和,十四年,宣王即位。”

4.索隐唐叔五代孙,厉侯之子也。宋衷曰:“唐叔巳下五代无年纪。”

5.索隐非子曾孙,公伯之子。宣王命为大夫,诛西戎也。

6.索隐楚,芈姓,粥熊之后,因氏熊。熊勇,熊延之子,熊绎十一代孙。

7.索隐微仲六代孙,厉公之子也。

8.索隐唐叔七代孙,顷侯之子。顷侯赂周,始命为侯。

9.索隐胡公五代孙。

10.索隐蔡仲五代孙也。

11.索隐名喜,振铎六代孙也。

12.索隐召公奭九世孙也。立三十八年。

13.索隐□音闲。又音下板反。

14.索隐二相还政,宣王称元年也。

15.索隐徐广云一无此“庄” 字。案:燕失年纪及名,此言“庄”者,衍字也。

16.索隐其,名也。案:秦之先公并不记名,恐其非名。

17.索隐晋穆公生。案:系家名费生,或作为“沸生”。系本名弗生,则生是穆公名。

18.索隐蔡厘侯所,案:系家厘侯名所事。

诗人作《鹿鸣》讥刺。厉王是最不喜欢别人说他的过失的人,三公九卿惧怕诛灭而作祸生乱。厉王只好出京师逃到彘(zhi)这个地方避祸,祸乱从京师爆发,京师就由周公和召公联合执政(年号共和)。这以后各诸侯以强凌弱;相互杀伐;动用军队根本就不用请示天子。挟持王室征讨攻伐(挟天子以令诸侯)更有充当诸侯盟主者,政令均出自五霸(一、齐楚晋吴越,二、齐楚晋秦宋)诸侯横行霸道,骄奢淫欲,行为不轨,置法度而不顾;乱臣贼子层出不穷。

齐、晋、秦、楚在周建立的时候均是微不足道的小诸侯,封邑大者方圆百余里,小者方圆五十里。而晋依仗三河之险;齐背靠东海;楚盘踞长江淮河之间;秦拥雍州险要。他们在周的四方兴起,充当各方霸主。当初文王、武王褒封的大诸侯慑于他们的武力而从服于他们,所以孔子彰显王道,游说于七十余诸侯国君,却没有一个听他的主张。于是孔子西行到周王室之地考察,讨论史籍记载和以前的旧闻,然后回到鲁国编撰《春秋》。上至鲁隐公,下至鲁哀公猎获麒麟的年份。

简约文字,精炼语句;删除繁冗以定修史的意义和理法,以至王道齐备,人事周全。他有七十多个高徒凭口述而领会《春秋》要义,因为《春秋》礼有讥讽;谴责;抑扬;褒奖;忌讳之言语而不便于书写示众。鲁国君子左丘明害怕众弟子各持己见,各以所解,以至尚失孔子本意所以依照孔子《春秋》论述详尽真实的记录成书,编撰成《左氏春秋》。

铎椒任楚威王太傅,由于楚王不能全面理解《春秋》要义,他便抄摘其中关于国家兴衰成败的地方辑合成四十章名为《铎氏微》。赵孝成王时候,虞卿上采《春秋》,下看近代各国形势也编辑成八篇,是为《虞氏春秋》。吕不韦是秦庄襄王的相国,也上看前代古史,删减补合《春秋》汇集当时六国局势,编成八览、六论、十二纪而成《吕氏春秋》。至于荀卿、孟子、公孙固、韩非等人往往抄摘《春秋》言论著书立说,这样的人事很多就不一一列举,汉代丞相张苍根据《春秋》编制历法。上大夫董仲舒推论《春秋》著作了不少文章。

这十四国可以分为三个部分,第一部分为周、鲁,因为司马迁将他们视为诸侯之主,周是王室,本就是诸侯之主,而鲁,结合序文,很可能是尊孔子的《春秋》而排,否则无法解释鲁为何排在第二位。

第二部分为齐、晋、秦、楚,这是春秋四大国,对天下格局产生重大影响的国家,都先后称霸过,故将此四国列于仅次周、鲁之后,按其称霸的先后顺序,排定了齐晋、秦、楚的位置。

第三部分为宋、卫、陈、蔡、曹、郑、燕、吴,这八国较弱,且都未称霸,郑、吴虽为小霸,但不足以以此列其他诸侯之前,故八国按照爵位来排:宋爵位最大,为公爵,排在第一;卫、陈、蔡、曹为侯爵,次于宋;郑、燕为伯爵,再次之;吴为子爵,爵位最低,列于表末。

汉武帝天汉二年(公元前99年),李陵出征匈奴时因友军接应不力身陷重围,在矢尽粮绝的情况下投降匈奴,司马迁因上疏为李陵辩护触怒武帝,被处以宫刑。受此大辱,司马迁愤不欲生,但为了实现自己的理想,决心“隐忍苟活”。出狱后任中书令,继续发愤著书,完成了被鲁迅先生誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”的名著《史记》。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。