-

西汉行政区划 编辑

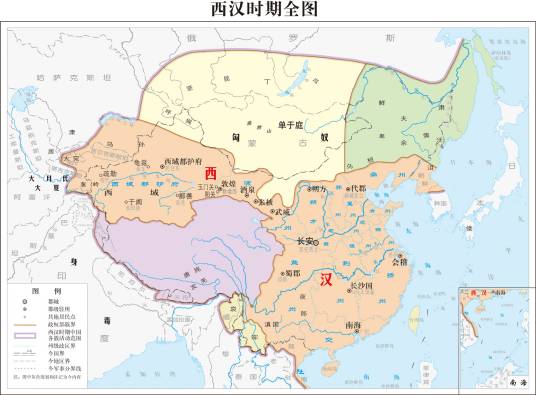

西汉行政区划,是汉朝西汉时期的地方行政管理制度。汉武帝元封五年(前106年),为了加强中央对地方的控制,除京师附近七郡外,把全国分为十三个监察区域。每区由朝廷派遣刺史一人,专门负责巡察该区境内的吏政,检举不法的郡国官吏和强宗豪右,其管区称为刺史部。

中文名:西汉行政区划

外文名:Administrative divisions of the Western Han Dynasty

区划:郡(国)、县

官职:郡守、相、县令、县长等

朝代:汉朝西汉

汉文帝、汉景帝时期,朝廷多次设法削弱诸侯王的势力,最终发生了历时不到三个月的“七国之乱”。汉廷迅速平定诸王叛乱后,通过推恩令等手段乘势削减诸侯王国辖区,侯国从此不得超越一郡之制。而且诸王的军政权力也被剥夺,仅保留其在封地内的财政收入,而侯国内高级官员改由中央指派,实际与各郡县的郡守、县令无异。

至汉武帝时期,对外攘夷拓边,将汉初的两百余万平方公里拓展到四百余万平方公里,奠定了汉地基本范围。 面对历史上空前辽阔的疆域,汉武帝除了增设郡县外,还建立了刺史制度,十三个刺史各负责本部即一个地区的若干郡国,并逐步演变为州郡县的三级建制。虽然此时的州并非正式的行政区划,但是它可以有效的将朝廷直接管理的对象从一百多个郡国单位,缩减到十几个州的单位,到了汉宣帝时期,又于西域乌垒城设西域都护府,将西域正式纳入中国版图,对今后数千年的中国历史产生了深远的影响。

西汉初,因秦末民变和楚汉战争致使国力虚弱,只得退让防守。今河南地区在秦末民变爆发时为匈奴占领 。期间南越、闽越、东瓯、黔中等地亦先后独立,国土相对秦朝大幅度缩水。

到了汉武帝时期,大规模对外开土斥境,奠定了汉地基本范围 。元朔二年(前127年),遣卫青北击匈奴收复河南地,置朔方、五原二郡 ;后又修外长城之光禄塞、居延塞,将西汉北疆推至戈壁沙漠一带 ;元狩二年(前121年),汉将霍去病出陇西击灭居于河西走廊的匈奴部落 ,以其地设武威郡、酒泉郡 ,后又分出张掖郡、敦煌郡 ;元鼎六年(前111年),攻灭南越国并进占海南岛,于该地设南海、苍梧、郁林、合浦、交阯、九真、日南、珠厓、儋耳九郡,又平西南夷置武都、牂柯、越巂、沈黎、文山五郡 ;元封元年(前110年),汉军又平定东瓯、闽越,其地划入会稽郡;元封二年(前109年),吞并滇国置益州郡,将边界推移到云南哀牢山和高黎贡山 ;元封三年(前108年),吞并卫氏朝鲜设乐浪、临屯、玄菟、真番四郡 ,自此边疆形势大为改观。

汉武帝时期陆续收复秦朝的领土,并在秦朝的基础上大幅度扩张了国土,分别在今广东、广西、贵州、云南、甘肃、宁夏、越南、朝鲜等地建立直辖郡县;到了汉宣帝时期,又于乌垒城置西域都护府,正式将西域纳入版图。其疆域极盛时,东吞朝鲜、南据百越、西逾葱岭、北抵大漠,国土面积广达六百余万平方公里。在汉宣帝统治期间,又降服匈奴为北藩,直至西汉亡。至公元2年,西汉全国人口达六千余万,占当时世界人口的三分之一,此时南亚次大陆人口为4600万,欧洲人口为3500万,北非人口为1400万。

县制起源于春秋时期的楚国,楚武王熊通;郡制起源于秦国,秦穆公嬴任好;经过历代法家代表的改革,最终成型于秦汉时期。

县是第二级行政区划,除一般的县外还有侯国、太后公主等的汤沐邑和在少数民族聚居区设立的“道”。万户以上的大县的长官称县令,万户以下小县的长官称县长。

下列103个郡、国,除京畿地区之7郡以外,分属13个刺史部(均为监察区)。

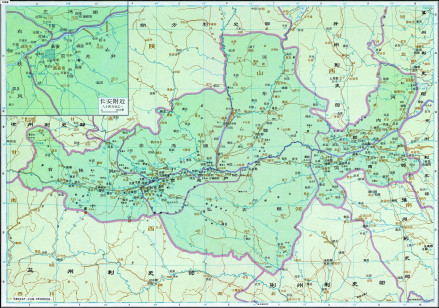

司隶部

司隶部及长安附近

司隶部及长安附近

下辖12县:长安,船司空,奉明,霸陵,南陵,杜陵,蓝田,新丰,下邽,郑,华阴(驻京辅都尉),湖

【左冯翊】治长安

下辖24县:高陵(驻左辅都尉),栎阳,翟道,池阳,夏阳,衙,粟邑,谷口,莲勺,鄜,频阳,临晋,重泉,郃阳,祋祤,武城,沈阳,褱德,徵,云陵,万年,长陵,阳陵,云阳

【右扶风】治长安

下辖21县:渭城,槐里,鄠,扈,盩厔,漦,郁夷,美阳,郿(驻右辅都尉),雍,漆平陵,栒邑,隃麋,陈仓,杜阳,汧,好畤,虢,安陵,茂陵,武功

【河东郡】治安邑(今山西夏县西北)

下辖24县:安邑,大阳,垣,猗氏,蒲反,解,汾阴,皮氏,左邑,闻喜,绛,临汾,长修,骐国,平阳,襄陵,杨,彘,北屈,蒲子,狐滠,端氏、获泽、河北。

【弘农郡】治弘农(今河南灵宝北)

下辖11县:弘农,陕,黾池,新安,宜阳,陆浑,卢氏,析,丹水,商,上雒。

【河南郡】治雒阳(今河南洛阳)

下辖22县:雒阳,平,河南,谷城,平阴,新成,梁,偃师,巩,缑氏,成皋,荥阳,故市,京,密,新郑,苑陵,开封,中牟,阳武,卷,原武。

【河内郡】治怀县(今河南武涉)

下辖18县:怀,武德,平皋,州,温,野王,波,河阳,轵,沁水,修武,获嘉,汲,共,朝歌,荡阴,隆虑,山阳

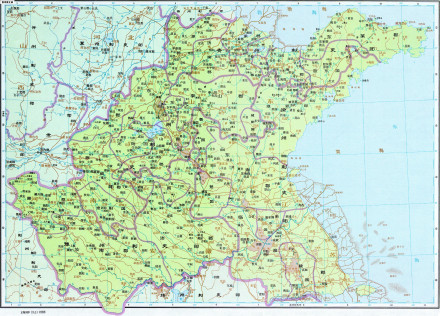

徐州刺史部

青、兖、徐、豫州刺史部

青、兖、徐、豫州刺史部

下辖7县:彭城,留,武原,傅阳,吕,梧,甾丘。

【临淮郡】治徐县(今江苏泗洪)

下辖29县:徐,取虑,淮浦,盱眙,厹犹,僮,射阳,开阳,赘其,西平,高山,睢陵,盐渎,淮阴,淮陵,下相,富陵,东阳,播旌,兰阳,高平,开陵,昌阳,广平,乐陵,襄平,海陵,舆,堂邑

【广陵国】治广陵(今江苏扬州北部)

下辖4县:广陵,江都,高邮,平安。

【泗水国】治凌县(今江苏泗阳西北)

下辖3县:凌,泗阳,于。

【东海郡】治郯县(今山东郯城西北)

下辖38县:郯,兰陵,襄贲,下邳,良成,平曲,戚,朐,开阳,祝其,费,利成,海曲,兰祺,缯,南城,山乡,建乡,即丘,于乡,临沂,厚丘,容丘,东安,合乡,承,建阳,曲阳,司吾,平曲,都阳,阴平,郚乡,武阳,新阳,建陵,昌虑,都平

【鲁国】治鲁县(今山东曲阜)

下辖6县:鲁,汶阳,卞,驺,蕃,薛。

【琅邪郡】治东武(今山东诸城)

下辖51县:东武,不其,海曲,赣榆,朱虚,诸,梧成,灵门,姑幕,虚水,临原,琅邪,祓,柜,缾,雩叚,邞,黔陬,云,计斤,稻,皋虞,平昌,长广,横,东莞,魏其,昌,兹乡,箕,椑,高广,高乡,柔,即来,丽,武乡,伊乡,新山,高阳,昆山,参封,折泉,博石,房山,慎乡,驷望,安丘,高陵,临安,石山

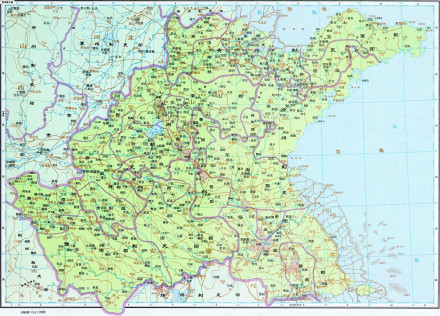

豫州刺史部

青、兖、徐、豫州刺史部

青、兖、徐、豫州刺史部

下辖20县:阳翟,长社,颍阴,阳城,崇高,纶氏,周承休,成安,郏,父城,颍阳,襄城,昆阳,舞阳,定陵,郾,临颍,新汲,许,鄢陵。

【汝南郡】治平舆县(今河南平舆)

下辖37县:平舆,阳安,阳城,氵隐强,富波,女阳,鮦阳,吴房,安成,南顿,朗陵,细阳,宜春,女阴,新蔡,新息,濯阳,期思,慎阳,慎,召陵,弋阳,西平,上蔡,浸,西华,长平,宜禄,项,新郪,归德,新阳,安昌,安阳,博阳,成阳,定陵

【沛郡】治相县(今安徽萧县青龙集)

下辖37县:相,龙亢,竹,穀阳,萧,向,铚,广戚,下蔡,丰,郸,谯,蕲,

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。