-

秦朝行政区划 编辑

秦朝建立之后,秦始皇采纳丞相李斯的建议,取消分封制,推行郡县制,废诸侯,立郡县,分天下为三十六郡。

其后南并五岭以南的南越地,置南海、桂林、象郡三郡,北取阴山以南地置九原郡。之后陆续分析出东海、恒山、济北、胶东、河内和衡山等郡。

京畿地方为一特殊区域,由内史统之,故称内史,其区域相当一郡,皆直辖于中央政府。

中文名:秦朝行政区划

外文名:Administrative divisions of the Qin Dynasty

推行:单一的郡县制

统辖于:皇帝

公元前221年,秦国最后灭齐国。秦王朝建立之后,秦始皇采纳丞相李斯的建议,取消分封制,国家管理上推行单一的郡县制,废诸侯,立郡县,分天下为37郡。其后南并五岭以南的南越地,于秦始皇三十三年置桂林、南海、象郡; 北取阴山以南地置九原郡,之后陆续分析出东海、常山、济北、胶东、河内和衡山等郡。

秦朝首都咸阳及其附近关中平原由内史直接管理; 秦朝的郡设郡守(主持民政)、郡尉(主持军事)、郡监(主持监察事务),郡守下设郡丞,作为郡守的副职。闽中郡由君长管理。 少数民族地区设“道”。

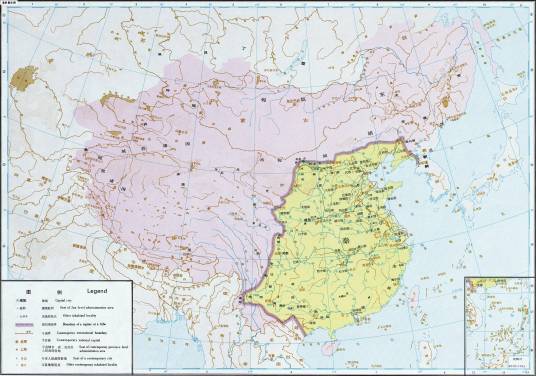

秦朝地图

秦朝地图

郡县的设置,早在春秋时代便已开始。秦国自商鞅变法时,扩大推行郡县制度,凡侵略所得的土地,大者置郡,小者置县,及至消灭六国,六国的城邑土地皆置为郡县。

在秦始皇二十六年(前221年),丞相王绾曾提议恢复封建,要求分封皇帝诸子为王以辅翼中央,经廷尉李斯的坚决反对而作罢。

遂正式推行郡县制,分天下为三十七郡与京畿(内史),京畿地方为一特殊区域,由内史统之,故称内史,其区域相当一郡。后又得东越、南越与匈奴河套土地,又增置五郡共为四十一郡。直接统辖于皇帝(中央政府)。

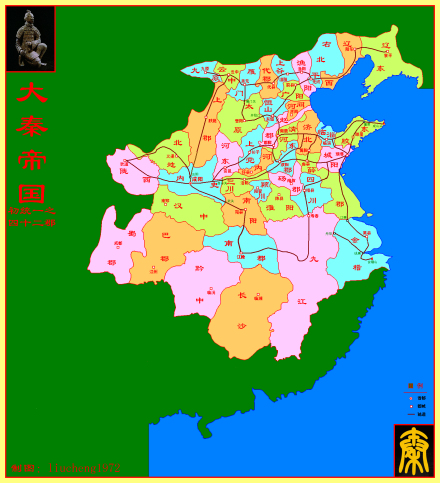

秦郡区划(liucheng1972制作)

秦郡区划(liucheng1972制作)

唯一记载秦朝正史的《史记》没有地理志,《史记·秦始皇本纪》仅记秦始皇二十六年 (前221年)立三十六郡。《汉书·地理志》列举了秦置三十六郡,此外还有四十郡 、四十八郡、五十四郡 之类说法。

甚至三十六郡的具体所指、郡治、范围也是历来史学家、历史地理学家研究的课题。而县的数目,据后晓荣考证,可考县数为756县 。

根据里耶古城的考古发现,秦朝还存在洞庭郡。黔中郡是否存在是争议话题。2008年,岳麓书院根据从中国海外紧急抢救的2098枚珍贵秦汉竹简中,在秦朝四十八郡之说外还发现了有两个新郡的证据,一个叫州陵郡,一个叫清河郡。

在抢救过程中,有一枚秦简刻有“丙辰朔己卯南郡假守贾报州陵郡”而“州陵守”、“州陵叚守”则至少出现过3次。岳麓书院副院长陈松长还介绍到另外一枚秦简则清晰地篆写有“清河叚守”,可以推测为清河也是郡名。

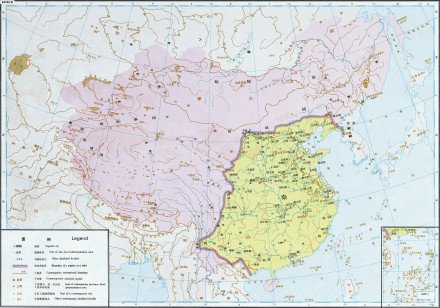

秦朝极盛版图(布哈林制作)

秦朝极盛版图(布哈林制作)

但因三世而亡,所以未能稳固扩张的疆域,然其当时疆域已东至朝鲜、南据岭南、北达阴山、西抵高原,为之后的西汉巩固汉地奠定了基础。

郡下分设若干县,县有大小,大县置县令,小县置县长,县令、县长之下有县丞、县尉。县令、县长、县丞掌管行政,县尉掌管军事。

这些地方长官都由朝廷直接任命,随时可以调换,不同于秦朝之前,世袭相守私有其土、私有其民的诸侯。而地方上一切军政经济之权都直接统一于中央,到这时全国的政治才算是真正的统一。这项郡县两级的地方行政制度,一直为后代所承袭。

郡级官员 | 县级官员 | 乡间组织 | |||

京畿 | 郡 | 乡 | 亭 | 里 | |

内史 | 郡守 | 县令 | 三老 | 亭长 | 里魁 |

主爵都尉 | 郡丞 | 县长 | 有佚 | ||

- | 郡尉 | 县丞 | 啬夫 | ||

- | 监御史 | 县尉 | 游徼 | ||

关中地区

地理区域 | 序号 | 郡名 | 治所 | 治所今所在地 | 郡名所见文献 |

|---|---|---|---|---|---|

秦朝郡级行政区 | |||||

关中地区 | - | 内史 | 咸阳 | 今陕西咸阳东 | 岳麓书院秦简 |

1 | 陇西郡 | 狄道县 | 今甘肃临洮县南 | 《史记·匈奴传》 《汉书·地理志》 《水经·河水注》 | |

2 | 上郡 | 肤施县 | 今陕西榆林东南 | 《史记·匈奴传》 《史记·秦本纪》 《汉书·地理志》 《水经·河水注》 | |

3 | 北地郡 | 义渠县 | 今甘肃宁县西北 | 《史记·匈奴传》 《汉书·地理志》 | |

4 | 云中郡 | 云中县 | 今内蒙古托克托东北 | 《史记·匈奴传》 《汉书·地理志》 《水经·河水注》 | |

5 | 九原郡 | 九原县 | 今内蒙古包头西南 | 《史记·赵世家》 《汉书·地理志》 | |

6 | 新秦中郡 | - | - | 《秦代政区地理》 | |

河南地区

地理区域 | 序号 | 郡名 | 治所 | 治所今所在地 | 郡名所见文献 |

|---|---|---|---|---|---|

秦朝郡级行政区 | |||||

河南地区 | 7 | 三川郡 | 雒阳县 | 今河南洛阳市东北 | 《史记·秦本纪》 《汉书·地理志》 岳麓书院秦简(一作“叁川”) |

8 | 颍川郡 | 阳翟县 | 今河南禹州 | 《史记·秦始皇本纪》 《汉书·地理志》 岳麓书院秦简 | |

9 | 砀郡 | 睢阳县 | 今河南商丘市 | 《水经·睢水注》 《汉书·地理志》 | |

10 | 东郡 | 濮阳县 | 今河南濮阳西南 | 《史记·秦始皇本纪》 《汉书·地理志》 岳麓书院秦简 | |

11 | 薛郡 | 鲁县 | 今山东曲阜 | 《水经·济水注》 《水经·泗水注》 《汉书·地理志》 | |

12 | 东海郡 | 郯县 | 今山东郯城西南 | 《史记·陈涉世家》 《史记·绛侯世家》 《史记·秦始皇本纪》 | |

13 | 四川郡(西汉误作泗水郡) | 相县 | 今安徽淮北 | 《水经·睢水注》作“泗水郡” 《汉书·地理志》作“泗水郡” 岳麓书院秦简 | |

14 | 淮阳郡(西汉误作楚郡) | 陈县 | 今河南淮阳 | 《史记·楚世家》作“楚郡” 《史记·陈涉世家》全祖望注作“楚郡” | |

15 | 南阳郡 | 宛县 | 今河南南阳市 | 《史记·秦本纪》 《汉书·地理志》 岳麓书院秦简 | |

16 | 临菑郡 | 临菑县 | 今山东淄博市东 | 《汉书·地理志》作“齐郡” 秦封泥“临菑司马” | |

17 | 济北郡 | 庐县 | 今山东长清 | 秦封泥“济北太守” | |

18 | 博阳郡 | 博阳县 | 今山东泰安东南 | 后晓荣《秦代政区地理》 | |

19 | 琅琊郡 | 东武县 | 今山东诸城 | 《汉书·地理志》作“琅邪郡” 岳麓书院秦简 | |

20 | 即墨郡 | 即墨县 | 今山东平度东南 | 秦封泥“即墨太守” | |

21 | 胶西郡 | - | - | 王国维《秦郡考》 后晓荣《秦代政区地理》 | |

22 | 城阳郡 | 莒县 | 今山东莒县 | 王国维《秦郡考》 秦封泥“城阳侯印” | |

河北地区

秦朝郡级行政区 | |||||

地理区域 | 序号 | 郡名 | 治所 | 治所今所在地 | 郡名所见文献 |

河北地区 | 23 | 河东郡 | 安邑县 | 今山西夏县北 | 《史记·秦始皇本纪》 《史记·秦本纪》 《汉书·地理志》 |

24 | 河内郡 | 野王县 | 今河南沁阳 | 岳麓书院秦简 | |

25 | 太原郡 | 晋阳县 | 今山西太原市西南 | 《史记·秦始皇本纪》 《史记·秦本纪》 《汉书·地理志》 岳麓书院秦简(一作“泰原”) | |

26 | 上党郡 | 长子县 | 今山西长子县 | 《史记·秦始皇本纪》 《史记·秦本纪》 《汉书·地理志》 岳麓书院秦简 | |

27 | 代郡 | 代县 | 今河北尉县西南 | 《史记·匈奴传》 《汉书·地理志》 | |

28 | 雁门郡 | 善无县 | 今山西左云右玉镇南 | 《史记·匈奴传》 《汉书·地理志》 | |

29 | 邯郸郡 | 邯郸县 | 今河北邯郸市西南 | 《史记·秦始皇本纪》 《汉书·地理志》 | |

30 | 巨鹿郡 | 巨鹿县 | 今河北平乡 | 《水经·浊漳水注》 《汉书·地理志》 | |

31 | 恒山郡 | 东垣县 | 今河北石家庄市东北 | 岳麓书院秦简 | |

32 | 清河郡 | 疑汉治清阳县 | 今山东临清市北 | 岳麓书院秦简 | |

33 | 河间郡 | - | - | 秦封泥“河间尉印”十一 岳麓书院秦简 | |

34 | 广阳郡 | 蓟县 | 今北京市 | 《水经·漯水注》 | |

35 | 右北平郡 | 无终县 | 今河北蓟县 | 《汉书·地理志》 《水经·鲍邱水注》 | |

36 | 上谷郡 | 沮阳县 | 今河北怀来东南 | 《史记·匈奴传》 《汉书·地理志》 《水经·圣水注》 | |

37 | 渔阳郡 | 渔阳县 | 今北京密云西南 | 《汉书·地理志》 《水经·鲍邱水注》 | |

38 | 潦西郡 | 阳乐县 | 今辽宁锦州市西 | 《汉书·地理志》作“辽西郡” 《水经·濡水注》作“辽西郡” | |

39 | 潦东郡 | 襄平县 | 今辽宁辽阳市 | 《汉书·地理志》作“辽东郡” 《水经·大辽水注》作“辽东郡” | |

淮汉以南

秦朝郡级行政区 | |||||

地理区域 | 序号 | 郡名 | 治所 | 治所今所在地 | 郡名所见文献 |

淮汉以南 | 40 | 汉中郡 | 南郑县 | 今陕西南郑东 | 《史记·秦本纪》 《汉书·地理志》 |

41 | 蜀郡 | 成都县 | 今四川成都 | 《水经·江水注》 《汉书·地理志》 | |

42 | 巴郡 | 江州县 | 今重庆市 | 《水经·江水注》 《汉书·地理志》 | |

43 | 南郡 | 江陵县 | 今湖北江陵 | 《史记·秦本纪》 《汉书·地理志》 | |

44 | 九江郡 | 寿春县 | 今安徽寿县 | 《水经·江水注》 《汉书·地理志》 岳麓书院秦简 | |

45 | 衡山郡 | 邾县 | 今湖北鄂豫皖交界处 | 岳麓书院秦简 | |

46 | 会稽郡 | 吴县 | 今江苏苏州 | 《史记·秦始皇本纪》 《汉书·地理志》 | |

47 | 长沙郡 | 临湘县 | 今湖南长沙市 | 《汉书·地理志》 | |

48 | 巫黔郡 | - | - | 秦封泥“巫黔 邸”、“巫黔右工” | |

49 | 洞庭郡 | - | - | 里耶秦简 岳麓书院秦简 | |

50 | 苍梧郡 | - | - | 里耶秦简 岳麓书院秦简 | |

51 | 象郡 | 临尘县 | 今广西崇左县境内 | 《史记·秦始皇本纪》 《汉书·地理志》 | |

52 | 南海郡 | 番禺县 | 今广东广州 | 《史记·秦始皇本纪》 《汉书·地理志》 | |

53 | 桂林郡 | 布山县 | 今广西贵港北区 | 《史记·秦始皇本纪》 《汉书·地理志》 | |

54 | 闽中郡 | 东冶 | 今福建福州 | 《史记·东越列传》 | |

待考证

秦朝郡级行政区 | ||

地理区域 | 郡名 | 郡名所见文献 |

待考 | 黔中郡 | 《史记·秦本纪》 |

州陵郡 | 岳麓书院秦简 | |

江胡郡 | 岳麓书院秦简 | |

庐江郡 | 岳麓书院秦简 | |

泰山郡 | 岳麓书院秦简 | |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。