-

袁行霈 编辑

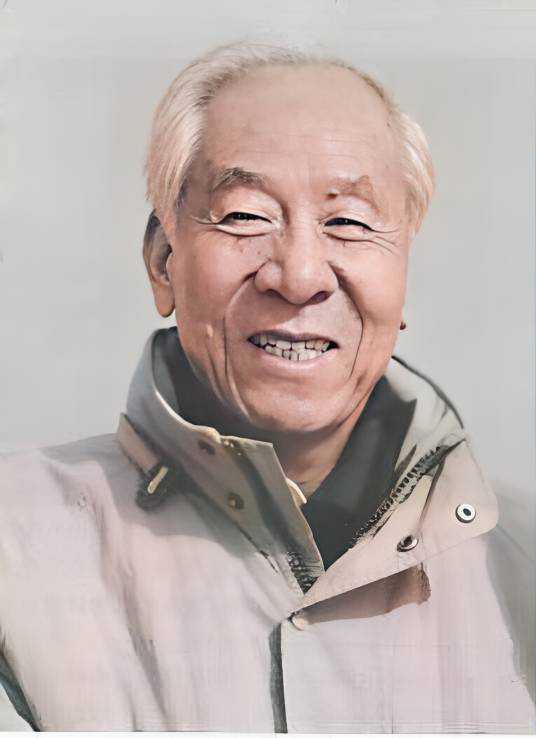

袁行霈,字春澍,1936年4月18日生于山东济南,原籍江苏武进(今常州市武进区)。中国古典文学专家。

1957年毕业于北京大学中文系。北京大学中文系教授、人文学部主任、国学研究院院长、中国传统文化研究中心主任、《国学研究》年刊主编、北京大学校务委员会委员。第八、九届全国政协常委,第十届全国人大常委、第八届民盟中央副主席。国务院学位委员会委员、国家古籍整理出版规划小组成员暨学术委员会副主任、教育部面向21世纪教学改革顾问组顾问、全国高等院校古籍整理委员会委员、中央文史研究馆馆长,国际儒学联合会荣誉顾问 。 2018年4月当选美国人文与科学院外籍院士。

著作包括《中国诗歌艺术研究》《中国文学概论》《陶渊明研究》《唐诗风神及其他》等。主编《中国文学史》四卷本、《中国文学作品选注》四卷本、《中华文明史》四卷本(主编之一)等。

中文名:袁行霈

国籍:中国

民族:汉族

出生地:山东济南

出生日期:1936年4月18日

毕业院校:北京大学

代表作品:中国文学史、中国诗歌艺术研究、中国文学概论、陶渊明研究、中国文学作品选注

职称:中国古典文学专家、北京大学教授

性别:男

学位:学士

政治面貌:民盟盟员

个人经历

袁行霈,出身于一个传统的读书人家庭,家庭培养了袁行霈对古典文学的兴趣。1953年袁行霈考入北京大学中文系。1957年北京大学中文系毕业留校任教,从此开始了教学与科研生涯。

1958年秋,北京城子煤矿半工半读,持续了两个多月。接着又到密云钢铁公社劳动。

1959年夏,袁行霈又下放到斋堂公社白虎头大队劳动。

1960年3月,回到北大。1962年以后,在“文革”中被定为全校的“白专”典型。因此受到批判,下放鲤鱼洲“五七干校”劳动了一年多,这段时间是袁行霈极不高兴的日子。

1977年,高校恢复招生后袁行霈在北大为本科生和研究生讲授中国文学史、中国诗歌艺术研究、陶渊明研究、唐诗研究、李贺研究、唐宋词研究等课程。袁行霈在教学工作中不断探索进取,取得较好的效果。

1979年,晋升讲师。独自撰写了《山海经初探》、《汉书艺文志小说家考辨》、《魏晋玄学中的言意之辨与中国古代文艺理论》等论文在1979年发表,开始引起学术界的注意。

1980年,任副教授。1982年至1983年,袁行霈应日本东京大学的邀请,前往讲授陶渊明研究等五门课程。

1984年,成为中文系特聘教授。1986年取得博士生导师资格。

1992年,袁行霈兼任北京大学中国传统文化研究中心主任、《国学研究》主编。1992年至1993年,袁行霈任新加坡国立大学中文系客座教授。

1994年,任大型系列电视专题片“中华文明之光”(150集)总顾问。

1997年以美国哈佛燕京学社访问学者身份在哈佛大学访问研究,并在哈佛、耶鲁、哥伦比亚、华盛顿、夏威夷等大学演讲。1998年再次任新加坡国立大学中文系客座教授。

1999年出任北京大学人文学部主任。

2000年又出任北京大学国学研究院院长。2004年任香港城市大学客座教授。2005年被北京大学确认为资深教授,享受理科院士待遇,同年被新加坡南洋理工大学聘为教授(与北京大学联聘)。

此外,先后在日本爱知大学,美国哈佛、耶鲁、哥伦比亚、华盛顿、夏威夷等大学,以及香港大学、台湾大学讲学。第八、九届全国政协常委,第十届全国人大常委。民盟中央副主席。中央文史研究馆馆长。国务院学位委员会委员。2006年1月18日,被聘为中央文史研究馆馆长。

袁行霈

袁行霈

学术生涯

1953年,袁行霈考进北京大学,从此受到严格的学术训练。1957年毕业,被林庚先生留做助教。

在1960年至1964年的几年间,袁行霈和陈贻焮一起跟随他们的导师林庚主编了《魏晋南北朝文学史参考资料》,还参加了林庚、冯沅君主编的《中国历代诗歌选》的选注工作。做这些工作需要阅读大量的作品和史料,为袁行霈今后的研究打下了良好的基础。

1978年,在光明日报发表了一篇文章《“纵通”与“横通”》,第一次公开地表白自己的学术追求,预示着袁行霈学术道路上一个新的开始。文章指出:所谓“纵通”是“就文学论文学,着重研究文学史上各种现象、体裁、流派的发生、发展和衰落;研究一个个时代和作家的成就,及其承上的作用和启下的影响;力求将上下三千年文学发展的来龙去脉整理清楚”。所谓“横通”就是力求将文学和史学、哲学、宗教、艺术乃至自然科学结合起来进行研究,“并努力从它们的关联上,从它们之间的相互影响、渗透的关系上,寻求带有规律性的东西”。袁行霈认为将“纵通”与“横通”结合起来,从更广阔的背景上观察和研究文学发展的历史,“一定会有很多新的发现,甚至开拓出一些新的学科领域”。

1987年,袁行霈的《中国诗歌艺术研究》出版,此后在日本又出版了此书上编的日文译本,在韩国出版了全书的韩文译本。学界对于这一专著的认可令他感到欣慰,然而谈及这本书的时候,他屡屡提及的却是林庚先生所作的序言,其中显示了两代学者心灵的脉脉相通,特别是袁行霈对导师的感恩之情。林庚先生在序言中说:“人之会心,或囊括宇宙,或隐于针锋,灵犀脉脉,若相问答。行霈为学多方,长于分析,每触类而旁通,遂游刃于群艺,尝倡边缘之学;举凡音乐、绘画、宗教、哲学,思维所至,莫不成其论诗之注脚。本书上编盖由浅入深,沿波以探源;下编则青山历历,峰峦自见。仿佛两条坐标轴构成一幅坐标图,交辉映照,互为表里。话固不可以若是其几也,譬喻又总是跛足的,不知其可耶非耶。多年来行霈时叩我柴扉,每纵谈终日,乐而忘返;盖习以为常,亦性之所近也。”1987年,袁行霈应邀到日本爱知大学讲学,此后不久出版的《中国文学概论》就是这次讲学的讲稿。

袁行霈

袁行霈

袁行霈认为做学问无非是两种方法:一种是把复杂的事情说得简单明白;另一种是对简单的事情,作出深入细致的分析。先生认为,学问也和诗歌一样具有气象。“学问的气象,如释迦之说法,霁月之在天,庄严恢弘,清远雅正。不强服人而人自服,无庸标榜而下自成蹊。”而形成这种气象至少有三个条件:第一是敬业的态度,对学问十分虔诚,一丝不苟;第二是博大的胸襟,不矜己长,不攻人短,不存门户之见;第三是清高的品德,潜心学问,坚持真理,堂堂正正。先生说,具有大家气象的学者具有一些共同的特点:袁行霈们学术的格局和视野开阔,能够左右逢源,游刃有余,处处显示出总揽全局的能力;袁行霈们的学问都具有开山之功,开拓新领域,建立新学科,发凡起例,垂范后学;袁行霈们都是学问和道德并重,用正直、诚实、刚强成其宽容、独立之气象。

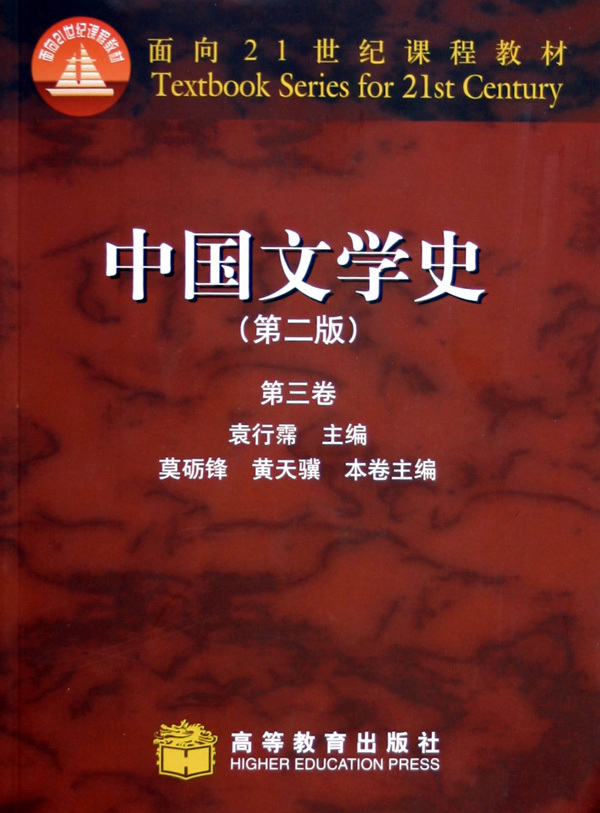

袁行霈主编《中国文学史》

袁行霈主编《中国文学史》

1995年,教育部请袁先生主编面向21世纪教材《中国文学史》。袁行霈约请了19所高校的29位学者,营造了良好的学术气氛,大家团结一致,经过两年半的努力,完成了全部书稿,共四卷。袁行霈不但将这部书定位为教材,也定位为学术著作,因为好的教材都应反映最新的学术成果,并有独到的见解。袁行霈还亲自撰写了总叙论、第三卷叙论,以及第三卷的两章。袁行霈利用去美国哈佛燕京学社访问研究的机会统改书稿,在哈佛大学的图书馆夜以继日辛苦了将近四个月。袁行霈手提着一箱子书稿,从中国到美国,又从美国返回中国。

主要著作

《陶渊明集笺注》、《中国诗歌艺术研究》、《中国文学概论》、《陶渊明研究》、《中国文学史纲要》(魏晋南北朝隋唐五代卷、元代卷)、《中国文言小说书目》(合著)、《中国诗学通论》(合著)、《历代名篇赏析集成》(主编)、《魏晋南北朝文学史参考资料》(主编之一)、《袁行霈学术文化随笔》、《当代学者自选文库·袁行霈卷》、《中国文学史》(主编)、《陶渊明集笺注》、《中华文明史》(主编)、《中国文学作品选注》(4卷本)(主编)《袁行霈文集》。

学术著作

《魏晋南北朝文学史参考资料》(主编之一,中华书局,1963年)

《中国文言小说书目》(合编,北京大学出版社,1982年)

《中国文学史纲要》(魏晋南北朝隋唐五代卷以及元代部分)(北京大学出版社,1983年;另有台湾版)

《中国诗歌艺术研究》(北京大学出版社,1987年6月初版,1996年增订本;另有台湾版、日译本、韩文译本,分别在台湾、日本、韩国出版)

《历代名篇赏析集成》(主编,中国文联出版公司,1988年;另有台湾版)《中国文学概论》(香港三联出版社,1988年;另有内地版、台湾版)

《中国诗学通论》(合著,安徽教育出版社,1994年)

《陶渊明研究》(北京大学出版社,1997年)

《陶渊明集·附和陶诗六种》(辽宁教育出版社,1997年)

《袁行霈学术文化随笔》(中国青年出版社,1998年)

《中国文学史》(主编,高等教育出版社,1999年)

《当代学者自选文库·袁行霈卷》(安徽教育出版社,1999年5月)

《陶渊明集笺注》(中华书局,2003年4月)

《唐诗风神及其袁行霈》(香港城市大学出版社,2005年12月)

二、文章

家(《山东文学》1958年01期)

也谈山水诗的产生问题(《文学评论》1961年04期)

评介《陶渊明诗文汇评》(《北京大学学报:哲学社会科学版》1961年06期)

崇高的人格伟大的诗篇(《北京大学学报:哲学社会科学版》1962年03期)

王维诗歌的禅意与画意(《社会科学战线》1980年02期)

感受联想修养——中国古典诗歌的艺术鉴赏(《北京大学学报:哲学社会科学版》1980年03期)

论意境(《文学评论》1980年04期)

论屈原的人格美(《学术月刊》1981年02期)

论李杜诗歌的风格与意象(《社会科学战线》1981年04期)

中国古典诗歌的多义性(《北京大学学报:哲学社会科学版》1983年02期)

阅读古典诗词应当注意的几个问题(《北京电大学刊语文版》1984年第6期)

陶谢诗歌艺术的比较(《九江师专学报》1985年Z1期)

以赋为词——试论清真词的艺术特色(《北京大学学报:哲学社会科学版》1985年05期)

温词艺术研究——兼论温韦词风之差异(《学术月刊》1986年02期)

词风的转变与苏词的风格(《社会科学战线》1986年03期)

探索中国诗歌艺术的奥秘(《读书》1987年06期)

李白的宇宙境界(《中国李白研究》一九九零年集·上——中国李白学会第二届年会纪事,1989年)

陶渊明谢灵运与慧远(《中国典籍与文化》1992年01期)

陶渊明的《闲情赋》与辞赋中的爱情闲情主题(《北京大学学报:哲学社会科学版》1992年05期)

开放的国学与开放的《国学研究》(《北京大学学报:哲学社会科学版》1994年06期)

百年徘徊──初唐诗歌的创作趋势(《北京大学学报:哲学社会科学版》1994年06期)

陶渊明享年考辨(《文学遗产》1996年01期)

古典诗词与情趣的陶冶(《中国大学教学》1996年02期)

评中岛敏夫整理本《唐诗类苑》及其研究(袁行霈、佐竹保子,《中国典籍与文化》1996年03期)

陶诗主题的创新(《中国文化研究》1997年01期)

关于文学史几个理论问题的思考——新编《中国文学史》总绪论(《北京大学学报:哲学社会科学版》1997年05期)

盛唐诗歌与盛唐气象(《高校理论战线》1998年12期)

守正出新及其袁行霈——关于中国文学史的编写与教学(《中国大学教学》1999年06期)

陶诗析疑(《北京大学学报:哲学社会科学版》2001年03期)

学术风气与学者风范(《人民日报海外版》2001年5月22日)

中国传统的文学崇高观与新世纪的文学理念(《中国文化研究》2002年01期)

逝川之叹——古代哲人和诗人对时间的思考(《中国文化研究》2002年03期)

论和陶诗及其文化意蕴(《中国社会科学》2003年06期)

李白《古风》(其一)再探讨(《文学评论》2004年01期)

玉真公主考论——以其与盛唐诗坛的关系为归结(《北京大学学报:哲学社会科学版》2004年02期)

唐诗风神(《北京大学学报:哲学社会科学版》2004年05期)

李林甫与盛唐诗坛(丁放、袁行霈,《文学遗产》2004年05期)

读张风《渊明嗅菊图》(《荣宝斋》2004年06期)

文化的馈赠(《北京大学学报:哲学社会科学版》2004年06期)

唐玄宗与盛唐诗坛——以其崇尚道家与道教为中心(丁放、袁行霈,《中国社会科学》2005年04期)

读陈洪绶《博古叶子》陶渊明像(《荣宝斋》2005年02期)

袁行霈把一生献给文博事业———纪念朱家蟳先生(《人民政协报》2006年3月16日)

古代绘画中的陶渊明(《北京大学学报:哲学社会科学版》2006年06期)

文学、文化、文明:横通与纵通——袁行霈教授访谈录(《文艺研究》2006年12期)

中华文明的历史启示(《北京大学学报:哲学社会科学版》2007年01期)

杨氏兄妹与盛唐诗坛(丁放、袁行霈,《文学评论》2007年03期)

姚崇、宋璟与盛唐诗坛(丁放、袁行霈,《文学遗产》2007年03期)

国学究竟有什么用。(《人民日报》2007年6月20日)

1991年获国家教委和人事部授予的全国教育系统劳动模范称号暨人民教师奖章;

1993年获北京市人民政府授予的北京市人民教师称号(公众推选的十佳教师);

1995年获北京市先进工作者称号。

1987年出版的《中国诗歌艺术研究》于1991年获北京市第二届哲学社会科学优秀成果(著作)一等奖,于1992年获国家教委授予的高等学校出版社优秀学术专著特等奖。1994年,先生与弟子孟二冬教授、丁放教授合著的《中国诗学通论》出版,获第二届国家图书奖提名奖,全国高等学校第二届优秀社科成果奖二等奖。1999年8月出版的先生主编面向21世纪教材《中国文学史》2000年获北京市第六届哲学社会科学优秀成果特等奖,2001年获得第五届国家图书奖,2002年又获得全国普通高等学校优秀教材一等奖。

中国文学史

作者名称 袁行霈

作品时间2005-7-1

《中国文学史》是2005年高等教育出版社出版的图书,由袁行霈主编,分为四卷。本书是教育部“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”的成果,既是高校教材,也是学术研究著作。

陶渊明研究

作者名称 袁行霈

作品时间2009-01-01

《陶渊明研究(增订本)》以陶渊明作为研究的对象,兼顾其为人与为文两个方面,作者将其作为诗人与哲人,全面考察其生平、作品以及他所处时代的政治背景、思想潮流和文艺潮流。全书将陶渊明放到一个中心点上,纵横交错地绘出一幅真实的陶渊明的影像。

中国诗歌艺术研究

作者名称 袁行霈

作品时间2009-01

《中国诗歌艺术研究》是2009年北京大学出版社出版的图书,作者是袁行霈。

中国文学作品选注

作者名称 袁行霈

作品时间2007-6-1

《中国文学作品选注》是2007年6月1日中华书局出版的图书,由袁行霈主编。该书内容是一部高校的教材,也是一部供社会上广大读者阅读的书籍,二者并重。熟读这一千篇作品,可在古代文学方面打下坚实的基础。

陶渊明影像

作者名称 袁行霈

作品时间2009-10-01

《陶渊明影像文学史与绘画史之交叉研究》是2009年中华书局出版的图书,作者是袁行霈。

陶渊明诗

作者名称 袁行霈

作品时间2014-1-1

《中华传统诗词经典:陶渊明诗》是“中华传统诗词经典”系列之一。陶渊明是两汉至南北朝时期最杰出的诗人,同时也是卓越的词赋家与散文家。在中国文学史上享有崇高的地位。他的诗从内容上可分为田园诗、饮酒诗和咏怀诗三大类。其中田园诗数量最多,成就最高。他首次将田园生活这一题材引入诗中,开创了田园诗派,其平...

学问的气象

作者名称 袁行霈

作品时间2009-1-1

《学问的气象》是2009年新世界出版社出版的图书,作者是袁行霈。本书收录了作者近三十年问撰写的短文约110篇,按内容分为论学、演讲、祝贺与悼念、序跋、散记五部分,另有附录。

愈庐集

作者名称 袁行霈

作品时间2008-1

《愈庐集》是2008年线装书局出版的图书,作者是袁行霈。

袁行霈学术文化随笔

作者名称 袁行霈

作品时间1998-04

《袁行霈学术文化随笔》是1998年中国青年出版社出版的图书,作者是袁行霈。

中国地域文化通览

作者名称 袁行霈

作品时间2014-6

李联盟等编著的《中国地域文化通览(内蒙古卷)(精)》是中央文史研究馆组织各地文史研究馆和馆外专家用6年时间撰写的学术著作,共34卷,各省、自治区、直辖市,以及港、澳、台均有1卷。各卷上编纵向地描述当地文化的发展史,下编重点描述当地文化的特点和亮点。上起于远古时代,下迄于1911年辛亥革命,可视...

缀英集

作者名称 袁行霈

作品时间2008-1

《缀英集:中央文史研究馆馆员诗选(套装共6册)》内容包括:墨梅、题画藤、画藤、画葫芦、忆菜蔬小圃、画山水题句、题画山水、鸬鹚、端午日、夜吟、食蟹、池上观鱼、余平生工致画未足畅机,不愿再为、作诗以告知好、蝴蝶、蜻蜓、闻促织声有感等。

国学研究:第二十卷

作者名称 袁行霈

作品时间2007-12-1

本刊为综合性学术性刊物,旨在弘扬中华民族优秀的传统文化,介遵实事求是的学风,鼓励在学术问题上大胆探索,努力创新。

陶渊明集笺注

作者名称 袁行霈

作品时间2003-04-01

作者: 袁行霈《陶渊明集笺注》(精装)是中国古代田园诗鼻祖晋陶渊明全部诗文辞赋作品的笺注本。以毛氏汲古阁藏宋刻《陶渊明集》十卷本为底本,参校宋元诸本及总集、类书,笺注重于史实、本事、名物、地理、人物,并单列评析一项,于诗文作意,发隐抉微。末附历代和陶诗六种及年谱简编、作品系年,语词、人名、篇名...

中国文学概论

作者名称 袁行霈

作品时间2010-01

《中国文学概论》是2010年1月北京大学出版社出版的图书,作者是袁行霈。

新编千家诗

作者名称 袁行霈

作品时间2005-1-1

《新编千家诗》是中华书局出版的图书,作者是袁行霈

历代名篇赏析集成

作者名称 袁行霈

作品时间2008-6-1

《历代名篇赏析集成》是高等教育出版社出版的图书,作者是袁行霈主编

中国文学史纲

作者名称 袁行霈

作品时间2016-8-1

《中国文学史纲》勾勒了中国文学史上的重要文学史实、重要作家、重要文学流派、重要文学成就,编著者均为著名文学史家。与一般中国文学史详细叙说的写法不同,纲要旨在简明扼要地对文学史作系统概述,突出文学史上的重点现象,便于读者掌握,是中国文学史最好的入门书。本书是四册中的第二册,为魏晋南北朝、隋唐五代...

历代名篇赏析集成:宋金元卷(上下)

作者名称 袁行霈

作品时间2009-2

《历代名篇赏析集成(宋金元卷上下)》由精选作品与精彩赏析相结合构成。作品部分,选录了中国古代文学领域传诵多年、历久不衰的经典作品共约九百篇,包括诗、词、曲、赋、散文、骈文、小说、戏曲等各种体裁,按文学史顺序分为四卷:先秦两汉卷、魏晋南北朝隋唐五代卷、宋金元卷和明清卷。赏析部分,首先选录「五四」...

中国诗学通论

作者名称 袁行霈

中国文言小说书目

作者名称 袁行霈

查看更多书籍

为人师表

在北大中文系,当得起“儒雅”二字的,老一辈教授中非林庚先生莫属,接下来就该是林庚先生的学生袁行霈了。这固然得益于其研究对象古典文学的熏陶,更重要的是袁行霈们强调知行合一,注重学问与道德的合一,因而这份儒雅是从骨子里透出的儒雅,不会随身份、地位的变化而变化。袁行霈在北大中文系任教已有半个多世纪了。对于一茬茬学子来说,袁行霈的课是很多人的美好记忆。

上袁行霈的课,的确是美的享受。俊秀飘逸的板书书写始终是袁行霈的习惯,一节课下来,黑板上就是一篇优秀的书法作品。袁行霈把屈原、陶渊明、李白、杜甫称为好友,兴起时便在课堂上吟诵他们的佳作,优美的音质,潇洒的气度,陶醉过无数学子。

袁行霈的课是北大中文系最受欢迎的课之一,每当袁行霈上课时,教室内外几乎水泄不通。袁行霈讲授的陶渊明研究、唐诗研究等专题,成为中文系学子心中的经典课程,袁行霈本人被视为北大学者风度的象征。听过袁先生课的人,只要被问及感受,多半是“如沐春风”,有位学生说:“上袁先生的课,你经常有这样的体验,不知怎么,咦,一节课就过去了。”

袁先生带博士生时,对学生提出了更高的要求。袁行霈十分注重发挥学生的主动性和创造性,在课堂上总是鼓励学生发表不同的见解。国学研究院博士生曹胜高说:“袁行霈老师很有雅量,尽管袁行霈是一位声名远播的学者,但是袁行霈非常虚心,非常坦然地倾听同学的不同见解。”国学研究院每一届学生开学典礼时,袁先生在讲话中都要提到:这里的学生要提交两篇论文,一篇是学术的论文,一篇是个人品德的“论文”。袁行霈要求学生做到学问与道德的统一。正是在这样的教育理念下,袁行霈的学生中才涌现出孟二冬这样的时代俊彦和学界翘楚。而袁行霈本人先后获得国家级与市级嘉奖,并于2006年获北京大学“蔡元培奖”——这是被北大师生公认的“北大教师最高荣誉”。

袁行霈和学生

袁行霈和学生

治学之道

作为一名古典文学的学者,袁行霈的研究领域偏重于六朝诗、唐诗、宋词、文言小说,但袁行霈没有囿于这些,而是由此开拓出一派雅正恢宏的格局。

1978年,袁行霈在《光明日报》发表《横通与纵通》的文章就提出治学主张。奠定袁行霈学术地位的《中国诗歌艺术研究》一书,即是横通与纵通的成功尝试。后来袁行霈用二十年的时间撰写了《陶渊明研究》、《陶渊明集笺注》和《陶渊明影像》三本书,把自己的学术能量全部释放在陶渊明这一个点上,以求突破。又由文学史而美术史、音乐史,继而从中国文学史出发,扩大到中华文明史的研究。由袁行霈担任主编的《中国文学史》四卷本,先后获得国家图书奖,全国普通高等学校优秀教材一等奖,至今已经印刷了多次;袁行霈与数十位学者一起,经过近7年的潜心研究编辑出版的4卷本《中华文明史》,则为中华文化走向世界做出贡献。此书英译本将于2012年由剑桥大学出版社出版。

袁行霈

袁行霈

袁行霈喜欢一边欣赏古典音乐一边读帖。袁行霈说:“眼前是二王,颜柳,苏黄米蔡,耳边是巴赫,海顿,莫扎特,贝多芬。书法与音乐,中国和欧洲,颇有可以沟通的地方。巴赫与颜真卿的恢宏,贝多芬与苏东坡的雄放,肖邦与文征明的俊逸,往往令我惊异其间的相似。当读到笔墨酣畅之处,又恰逢五音繁会之际,浸润在一片不可言说的愉悦之中,如痴如醉,物我两忘,不知时光之流逝。”这大概就是文化的融会贯通之境吧。

开门办馆

1999年开始,袁行霈成为继符定一、章士钊、杨东莼、叶圣陶、萧乾、启功之后的中央文史研究馆第七任馆长。这固然是袁行霈的荣誉,但袁行霈更视之为社会责任——文史研究馆是名流耆宿汇集之地,如何延揽人才,凝聚馆员智慧。曾经,在袁行霈的提议下,任继愈、饶宗颐等6人被聘为中央文史研究馆馆员。

文史馆面向社会,开门办馆,服务大局,回报人民。当汶川发生特大地震后,袁行霈和中央、地方各馆精心创作了360余幅书画作品赠给灾区。袁行霈还将自己书写的对联交由荣宝斋义卖,所得收入全部捐赠给灾区。袁行霈注意到馆员中有很多著名诗人,但一直没有一本诗选,便经过5年的努力,编辑出版了《缀英集——中央文史研究馆馆员诗选》。袁行霈的另一大手笔是编撰国家重点文化项目《中国地域文化通览》,全书预计1500万字,将于2012年出版,可称为集全国文史研究馆之力的“文化地图”。袁行霈说:“对参加工作的馆员和馆外专家,第一要尊重,第二要尊重,第三还是要尊重。”

“常怀感激之心,常存惭愧之意”,这是袁行霈的真情话语,绝非谦虚之辞。从书斋到社会,从教授到馆长,袁行霈都以高洁、扎实的道德学问践行着自己的人生追求。常说:“腹有诗书气自华”,大约只有“表里俱澄澈,心迹喜双清”如袁行霈这样的人,才能有从骨子里透出的儒雅吧。”

学生说:“在我们的眼里,先生总是带着亲切的微笑,他不会让你感到局促和紧张。他认为两个人之间——哪怕是晚辈和长辈,也应该平等地对话。从来都是那样心平气和,那样波澜不惊。在先生面前你会以为这种气象的背后一定有曲折离奇的故事。”

最好认的代表

袁行霈代表做事一向低调,不喜欢“出头露面”,婉拒了几乎所有记者的采访要求,但在本次两会上,年已71岁的袁行霈代表依然十分惹人注目。“袁教授最好认了,满头银发,这里只有袁行霈一人如此仪表。”其实,袁行霈代表最引人注目的还是袁行霈的身份:国学大家、北京大学中文系教授、博士生导师、国学研究院院长、中央文史研究馆馆长……在袁行霈看来,作为一个学者,应该远离媒体,充分利用时间,扎扎实实地做学问。

袁行霈在北大中文系百年系庆上讲话

袁行霈在北大中文系百年系庆上讲话

国学不是要不要的问题

袁行霈代表一向认为,国学不能救中国,也不能引导中国走向现代化。然而,在实现现代化的过程中,必须充分重视中国的国情,国情既包括中国的现状,也包括中国的历史,以及中国的学术和文化传统。从这个意义上讲,深入研究国学是很有必要的。“不管愿不愿承认,也不管是不是喜欢,我们每天都生活在自己国家的文化传统之中,并以自己的言谈行为显示着这个传统的或优或劣的特色。而国学作为固有文化传统深层的部分,已经渗进民众的心灵,直接或间接地参与现代生活。”袁行霈代表说。所以,对国学不是要不要的问题,而是必须认真面对、认真研究,吸取其精华,剔除其糟粕。应当抱着分析的态度、开放的态度、发展的态度来对待国学。这个过程,是一个漫长的、潜移默化的过程。

曾外祖父曾咏是清朝进士,曾历任江苏省常州府武进县知县、江西省吉安府知府,后卒于江西鄙阳任所,被清廷追赠太仆寺卿衔。

祖父袁学昌为光绪五年举人,曾历任安徽省滁州府全椒县知县、湖南提法使;祖母曾懿为清末著名女中医暨女诗人,著有丛书《古欢室医书三种》(内含〈医学篇〉8卷、〈女学篇〉、〈中馈录〉各1卷)、《古欢室诗词集》(内有诗3卷、词1卷)传世。

二伯父袁励准为晚清翰林,光绪二十四年进士,曾历任入值南书房,醇亲王载沣之子溥仪之师、京师大学堂(现今之北京大学)提调、清室逊位后任清史馆编修及辅仁大学教授,为清末民初著名的书画家及收藏家。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。