-

卞和 编辑

卞和(生卒年不详),又作和氏,春秋时期楚国人。“和氏璧”的发现者。

《韩非子·和氏》记载,卞和于楚山(今湖北荆山)上伐薪偶尔得一璞玉,先后献于楚厉王、楚武王,却遭楚厉王、楚武王分别给予膑刑惩罚,后“泣玉”于荆山之下,始得楚文王识宝,琢成举世闻名的“和氏璧”。留有“卞和献璧”、“卞和泣玉”等故事。

别名:和氏

所处时代:春秋时期

民族族群:华夏族

出生地:襄阳市南漳县

主要成就:卞和献璧、卞和泣玉

本名:卞和

卞和是春秋时期的楚国人、荆人;又名和氏,“和氏璧”的发现者。相传他在荆山得一璞玉,两次献给楚王,都被认为是石头,便以欺君之罪被砍去双脚。楚文王即位后,他怀抱璞玉坐在荆山下痛哭。随后楚文王令工匠剖雕璞玉,却果真是宝玉,遂称此玉为“和氏之璧”。此璧后传入赵,再转于秦。卞和因此由于献玉而闻名古今。

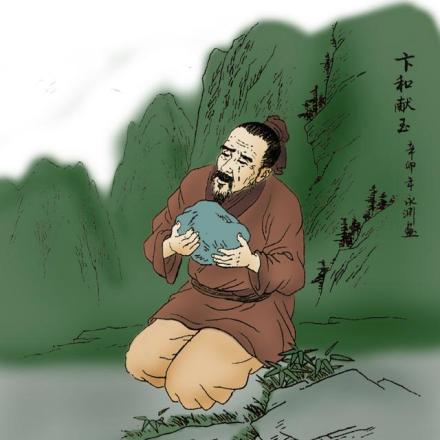

卞和像

卞和像

《韩非子》载,卞和在荆山(怀远县荆山,传为卞和得玉处)得一玉璞,献给楚厉王,厉王让宫里的玉匠鉴别。玉匠粗略看了看便武断地说:“这哪是玉?分明是块癞石头!”楚厉王认为卞和故意欺君骗主,下令砍去卞和左脚。到楚武王(约公元前740年)即位,卞和拄着拐杖将璞玉献给武王,武王使人鉴别,仍说是石头,武王又下令砍去了卞和的右脚。后来楚文王即位,卞和抱玉恸哭于荆山下,泪水哭尽,两眼流出了血水。文王派人去问他为什么哭。卞和悲伤地说:“臣非悲刖,宝玉而名之曰石,贞士戮之而漫(欺骗),此臣之所以悲也。”文王令人剖璞,果得宝玉。因此称“和氏璧”。卞和以献玉之功受封为陵阳侯。

卞和献璞惨遭刖刑之后,楚文王为褒其忠心,曾以陵阳侯加封。但卞和心灰意冷,情愿归老荆山。并以血泪唱出《悲歌》:“进宝得刑足离分兮,去封立信守休芸兮,断者不续岂不冤兮……”

《史记·廉颇蔺相如列传》所说的“完璧归赵”故事中的“璧”,即是卞和所献之宝玉。

秦始皇统一天下后,把天下最珍贵的和氏璧雕刻成受命玉玺,成为皇权的象征,玺文为“受命于天,既寿永昌”。

卞和洞

卞和洞

璞玉

璞玉

梅尧臣《咏卞和》:和楚人,兹楚地。泣玉山,无所记,但闻楚人夸产玉。古庙幽幽无鬼哭,倘有鬼,定无足。《卞洞春游》为怀远十二景之一,明代知县经仁恒赋《卞洞春游》诗:混沌天开一石龛,游人春日几停骖。而今卞氏归何处?岁岁桃红洞口南。“

荆山有玉天下名,玉去山存县治幽;九涧只从松顶落,八河旁绕石根流。”这是明朝右丞相汪广洋的《荆山》诗,道出了荆山旖旎的自然风光和厚重的文化积淀。

公元前283年,到了战国后期,“和氏璧”被赵惠文王得到。秦昭襄王听说此事,派人去赵国假意说,愿以十五座城来换取这块璧,“价值连城”的典故即源于此。并因此演义出蔺相如“完璧归赵”的千秋佳话。

和氏璧假想图

和氏璧假想图

和氏璧失踪已千年有余,它究竟属何种宝玉,已成疑案。多年来,白玉、独山玉、蓝田玉、玛瑙、岫玉、月光石、拉长石、翡翠诸说,莫衷一是。但有两点是可以肯定的,一是此种宝玉极稀少,且色彩绚丽。二是此璧代表了皇权。不过它既不能让封建帝王“受命于天”,也不能使封建社会“即寿永昌”,真正留给世人的是卞和求真务实的高贵精神及相玉鉴定的高超技艺。

卞和被世人尊为“白玉祖师”,奉为“白玉真人”。《太上经》曰:“道之积成,托形立影,与时翱翔,有形无体,谓之真人。”卞和逝去已两千余年,其美名与时翱翔,其伟业与时俱进。

楚国早期的首都丹阳

楚国早期的首都丹阳

卞和得玉于荆山是事实,全国共有四处荆山,分别在湖北省南漳县西部、在陕西省阎良区、三原县、富平县三地交界处、河南省灵宝县阌乡南和安徽省怀远县西南,其中以湖北荆山最为出名,把卞和与所处的年代相结合,便不难发现,卞和是湖北荆山(襄阳市南漳县)人。虽然卞和生卒年月无从考证,但由“卞和献玉”的故事可以得知,卞和是生活在楚厉王、武王、文王时期,也就是公元前757年至677年之间,楚武王是公元前740年继位,也就是说卞和在公元前740年之前就已存在。

楚国早期是在丹淅至荆山一带活动,史学界已无异议。当时楚国面积很小,据《左传·昭公二十三年》记载:“若敖、蚡冒至于武、文不过同”,周制“方百里为同”,就是说楚国到武、文王时期面积不过百里。这里与安徽怀远县相距何止百里,更何况当时楚国周边还有很多的诸侯小国,楚国大面积开疆拓土是楚武王之后的事了。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。