-

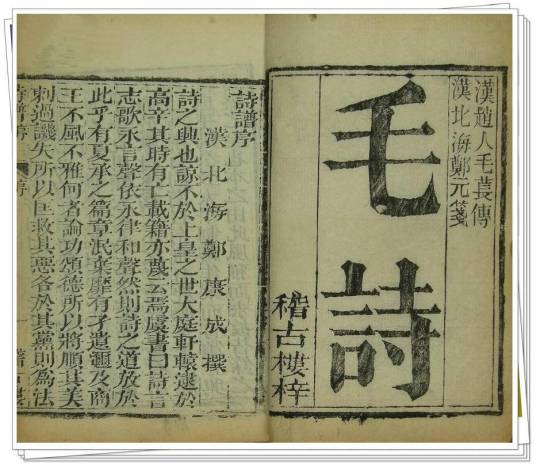

毛诗 编辑

毛诗,指战国末年时,鲁国毛亨和赵国毛苌所辑和注的古文《诗》,也就是流行于世的《诗经》。

《诗经》作为中国文学史的第一部诗歌总集,共305篇,毛诗每一篇下都有小序,以介绍本篇内容、意旨等。而全书第一篇《关雎》下,除有小序外,另有一篇总序,称为《诗大序》,是古代中国诗论的第一篇专著。

东汉经学家郑玄曾为《毛传》作“笺”,至唐代孔颖达作《毛诗正义》。

中文名:毛诗

主要创作者:战国末年鲁国毛亨,赵国毛苌

地区:中国

注音:máo shī

毛诗

毛诗

《汉书·艺文志》、东汉郑玄《诗谱》、《毛诗传笺》、唐孔颖达《五经正义》等书记载:至战国初期,研究讲习《诗》者,有齐人辕固、鲁人审培、燕人韩婴、河间毛亨。“毛亨著有《毛诗正义》于其家,河间献王得而献之。”毛亨将《毛诗正义》传授给毛苌(据现今有关学者考证推断,毛亨与毛苌为叔侄关系)世称大毛小毛。

三国时期吴人陆玑著的《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》记载:“孔子删书授卜商,卜商为之序,以授鲁人曾申,申授魏人李克,克授鲁人孟仲子,孟仲子授根牟子,根牟子授赵人荀卿,卿授鲁人毛亨,亨作《诂训传》,以授赵国毛苌,时人谓亨为大毛公,苌为小毛公。”而唐代陆德明著的《经典释文序》中有不同记载:“徐整云:子夏授高行子,高行子授薛仓子,薛仓子授帛妙子,帛妙子授河间大毛公,毛公为《诗诂训传》于家,以授赵人小毛公。”

综合史书、方志、文物、古籍、传说等方面的考证,可以肯定的是,在河间的儒家学者中,毛苌以研究《诗经》最为著名,并被刘德授予经学博士。毛苌所讲的《诗经》,世称“毛诗”。自东汉郑玄为毛诗作笺后,学毛诗者渐盛,其他三家先后失传,现今读到的《诗经》,即是由毛亨、毛苌流传下来的。明 孔贞运《明兵部尚书节寰袁公墓志铭》:“公(袁可立)七岁从塾师受毛诗礼记,十一岁改治尚书,十九补博士弟,为督学衷简肃公所赏拔。”

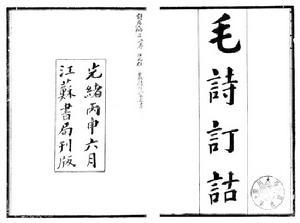

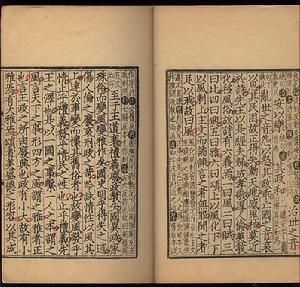

毛诗订诂

毛诗订诂

《毛诗序》的作者是谁,以前人们大多认为《大序》托名子夏,但说不定谁作的;《小序》则被认为是大、小毛公作的。陆玑《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》:“孔子删《诗》授卜商,商为之《序》,以授鲁人曾申,申授魏人李克,克授鲁人孟仲子,孟仲子授根牟子,根牟子授赵人荀卿,荀卿授鲁国毛亨,亨作《训诂传》,以授赵国毛苌。时人谓亨为大毛公,苌谓小毛公。”孔子是否删诗尚未可妄下断言,序说的作者恐怕也不是并非出于一时一人之手。

许多学人探讨后指出,《毛诗序》中保留了先秦旧说,可能的作者也许包括孔子、卜商、荀子、孟子甚至是诗人自己;也许还包括后来汉儒(譬如毛亨、马融、贾逵、卫宏)的撰作。范晔《后汉书·儒林传》云:“卫宏作毛诗序”,后《隋书·经籍志》又修订说是卫宏和其他汉儒将卜商、毛亨之作加以补充润益而成。虽然后人对卫宏所作之序是否此《毛诗序》争论不休,但不可否认,《毛诗序》中某些方面有对先秦旧说的补充和发展,构成了较为完整的理论,所以把《毛诗序》看成是从先秦到汉代儒家诗论的总结大抵不差。

两千多年来,对《毛诗序》的态度有褒有贬,尊《序》与废《序》长期斗争,对其作者和总体评价聚讼纷纭。古代的废尊之争,不外乎都是以一个封建经学学派去反对另一个经学学派,以一种封建经说去代替另一种封建经说。

现代以来关于褒贬《毛诗序》的意见,大约分为几个阶段。首先,“五四”运动之后,反对批判《毛诗序》的思想潮流主张以民主科学的思想,依据《诗经》文本和时代背景来探求诗的本义,并且因为《毛诗序》是汉学封建义疏的中心而大举讨伐,列举了《毛诗序》比附书史、穿凿附会、妄生美刺、随文生义、宣扬封建礼教等等弊端,在当时乃至如今都产生了深刻的影响。其次,50年代后认为不存在尊或废和信从哪一派题解的问题,汉学、宋学、新汉学乃至“独立思考”派等等诸家诗说题解都不同程度地为宣扬封建教化而曲解诗义。

新时期以来,人们基本上肯定了《毛诗序》是古代《诗经》题解中较为系统、完整而且保留先秦古说较多的一种序说,优于汉代流传的各家题解;而且其保留的古序,距离《诗经》的时代最近,其中不少言中诗歌的宗旨、创作背景和作诗缘起。所以,今人大多认为应该持无所尊、无所废,一一考察和辨析,从其是而黜其非,以期用科学的态度求得诗经的本义。

由于各种记载的不同,而往往含有疑莫能名的错误发生,究竟谁是《毛诗》传的作者,各执一词,聚讼纷起。不过对于读者来说,《毛诗》的传注者是谁都是小枝末节,无足轻重,不值得花过多精力来求一个清楚明白的答案的。

但后来《毛诗》的笺注者汉末的郑玄对于《毛诗》的流行却有着不可磨灭的成绩。纪昀《四库全书总目·毛诗正义提要》说:“郑氏发明毛义,自命曰笺。”郑玄《六艺论》说:“诗宗毛义为主,毛义若隐略,则更表明:如有不同,即下己意,使可识别。”郑玄的《六艺论》现今已经佚失,这些话是根据孔颖达《毛诗正义》所引出的。这就是说,郑玄是根据毛传作的笺注,是在传旁加以标识未完成的,其实是相当于现今所讲的读书笔记,这个读书笔记逐一做出,比较详细,对于《毛诗》的发明不少。自从郑玄的《毛诗笺》问世,其余齐、鲁、韩三家所传的《诗经》本子就全部自动废止。所以说郑玄对《毛诗》的贡献非常大。但对其他三家《诗经》本子的打击却是破坏性的、毁灭性的,对于文化来说,其实是一种灾难。现今所能见到的就是这个三百篇的《诗经》就是毛公所传的本子,独此一家,别无选择,别无比较。

这里又提出一个《诗经》的三家问题。中学或大学时,很少涉及这些东西,以为《诗经》一开始就是这个定本,但翻开源头却突然发现至少还有三家曾经与这个定本做过竞争的,只是当时郑玄的势力太大,而使其他三家归于湮灭了。

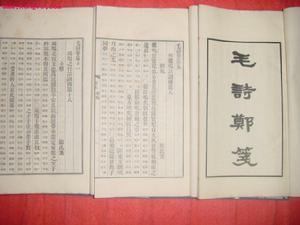

毛传郑笺

毛传郑笺

其次,《诗大序》基于儒家的视角,特别重视以政教为核心的诗的社会作用。所谓“经夫妇,成孝敬,厚人伦”云云,正是指诗歌的一种自上而下的教化作用。序文已认识到这种教化作用与情感之间的关系,所以说“风以动之,教以化之”。不过,序文将情感作用(如“动天地感鬼神”云云)与社会作用都夸大了。由于诗歌被视为一种教化的工具,在《毛诗序》看来,《诗经》中的每篇作品都是对某种教化观念的隐喻,如以“后妃之德”解《关雎》,这就未免牵强附会。同时,序文认为政治与诗歌既然是不可分的,那么时代政治之盛衰自然对诗歌发展产生极大影响,因而提出了“变风变雅”之说。后来刘勰在《文心雕龙·时序》篇中说:“时运交移,质文代变”,这与序文的观点是相通的。

再次,序文提出的“六义”说具有丰富的理论内涵。后人对“六义”的具体解释不同,却大体上都认为风、雅、颂是诗的分类,而赋、比、兴是诗的写作手法。文中没有对赋、比、兴作具体的解释,却为后来的诗歌创作论提供了极富启示性的一组范畴。序文对风、雅、颂作了重点阐发,其间所贯穿的浓厚的政教意味与全篇的基调是一致的。文中提出“主文而谲谏”,要求诗歌以委婉含蓄的方式达到讽谏的目的,这显然是儒家的“温柔敦厚”诗教观的另一种表述。不过,这一要求与艺术创作要求委婉含蓄却有相通之处。所说“发乎情止乎礼义”,在指出诗歌的抒情特征时,更进一步要求情感抒发严格接受儒家道德教义的规范。这一观点对后世文学的影响很大,也很复杂。

总之,《诗大序》不仅仅是一种总结,对后来文学观念的发展,更是产生了深远影响。尽管这种影响很复杂,既有积极面,也有消极的一面,但毕竟构成了儒家诗学传统的一个重要环节。

古文本:《关雎》,后妃之德也,风之始也,所以风天下而正夫妇也。故用之乡人焉,用之邦国焉。风,风也,教也,风以动之,教以化之。

诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗,情动于中而形于言,言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。

情发于声,声成文谓之音,治世之音安以乐,其政和;乱世之音怨以怒,其政乖;亡国之音哀以思,其民困。故正得失,动天地,感鬼神,莫近于诗。先王以是经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗。

故诗有六义焉:一曰风,二曰赋,三曰比,四曰兴,五曰雅,六曰颂,上以风化下,下以风刺上,主文而谲谏,言之者无罪,闻之者足以戒,故曰风。至于王道衰,礼义废,政教失,国异政,家殊俗,而变风变雅作矣。国史明乎得失之迹,伤人伦之废,哀刑政之苛,吟咏情性,以风其上,达于事变而怀其旧俗也。故变风发乎情,止乎礼义。发乎情,民之性也;止乎礼义,先王之泽也。是以一国之事,系一人之本,谓之风;言天下之事,形四方之风,谓之雅。雅者,正也,言王政之所由废兴也。政有大小,故有小雅焉,有大雅焉。颂者,美盛德之形容,以其成功告于神明者也。是谓四始,诗之至也。

然则《关雎》《麟趾》之化,王者之风,故系之周公。南,言化自北而南也。《鹊巢》《驺虞》之德,诸侯之风也,先王之所以教,故系之召公。《周南》《召南》,正始之道,王化之基。是以《关雎》乐得淑女,以配君子,忧在进贤,不淫其色;哀窈窕,思贤才,而无伤善之心焉。是《关雎》之义也。

风、雅、颂者,《诗》篇之异体;赋、比、兴者,《诗》文之异辞耳。大小不同,而得并为六义者。赋、比、兴是《诗》之所用,风、雅、颂是《诗》之成形,用彼三事,成此三事,是故同称为‘义’。

大师教六诗:曰风,曰赋,曰比,曰兴,曰雅,曰颂,以六德为之本,以六律为之音。

按:《关雎》是《诗经》的第一篇。这一篇是《诗经》的基调。古人当初收集《诗经》时未必第一篇就是《关雎》,但经孔子整理之后,第一篇肯定就是这一首了。《关雎》用的是“六义”中的“兴”的手法。所谓“兴”,就是兴起的意思,先言他物以引起所咏之辞,其实也就是个引子,与所要歌咏的内容有某种形式的相似或联系。这种手法与宋代的话本小说前面有个“楔子”的形式非常相似,话本小说的“楔子”也是借用前代某个人或事而引起所要叙述的故事。这样的写作方式既委婉而又有深意,一般写作者要到较高的程度才能兴起得好。

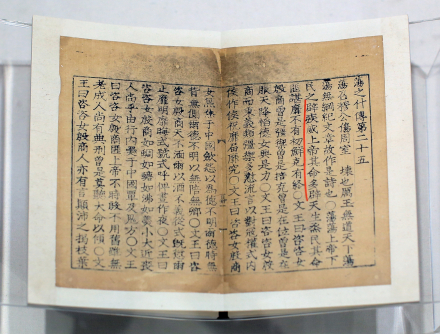

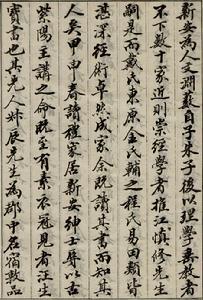

毛诗手卷

毛诗手卷

当然,如果从另一面说,天子的政教自上而下,施之于民,有好有坏,有强有弱,自然会给民众带来或好或坏、或强或弱的影响,这种影响潜移默化地渗入其歌咏之中,不自觉地从歌唱之言辞中表露出来,从这个意义上说,风的教化是自上而下的也没有大错。但国风的内容有很大部分是男女情爱的歌咏,那是一时一地发自男女心间的真情表白,一般情况下应当与天子的教化关系不是很大,所以朱熹的解释自然有些牵强。但朱熹后面讲的内容却大致反映了当时《诗经》收集的事实,即民间的疾苦、政教的好坏,当时的天子自然也要了解,怎样了解?除了地方官员的报告,这往往不是很客观,而最能客观自然反映民间心声的恐怕就是民俗歌谣了。大约当时的天子,如周武王之类都是明白智慧的帝王,于是要求下面的诸侯搜集民俗歌谣,然后往上贡献给天子。当时诸侯肯定是将歌谣连歌唱者一起贡献给天子的,所以天子能够亲自听到那些情真意切的民间歌咏,既能由此发现人民的工作、生活情况,发现各地的民情风尚,发现自己的政治所引起的得失,或者由此而对政策进行某些调整和修改,又能由民歌美妙的旋律而得到审美的享受,怡情养性,自然也是十分愉快的事。所贡献的民俗歌谣中,自然有温文尔雅类型的,有激烈尖锐类型的,有男女欢愉类型的,有怨偶愁苦类型的,等等,对于天子来说,自然有整理的必要,有些是十分刺耳的,肯定是要不得的,有些声调非常悦耳动听,自然要保留下来,随时调来赏鉴,于是便必须由乐官来做这个工作。乐官自然秉承天子的意志,来对这些国家贡献上来的民歌进行适当的整理删削。因此便有了这国风的结集。

按语争议

按语争议

古人提倡三从四德观,大约从父系社会开始就着意提倡了。这首《关雎》诗,依照孔颖达和朱熹等古人官方的观点,是有意深文周纳教化的作用,可以反映古人从汉以至唐宋以后中国的人文精神是如何的一种状态。那就是刻意的要求人民的生活政治化、人民的精神驯养化,以一种稳固的家庭关系维持国家社会的稳定和谐状态。

事实上,《诗经》的编纂并未如毛诗序所强调的那样有过分多的政治教化精神,虽然它确实是与政治相关的,与政教的精神相关的。

《毛诗传笺通释》有广雅书局刊本和1929年中华书局铅印本。

《毛诗正义》通行的有《十三经注疏》本,以阮元所刻为佳,书后附阮元的《毛诗校勘记》。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。