-

幌子 编辑

幌又称帷幔,一种表明商店所售物品或服务项目的标志。商店悬望子,为中国的一种商业民俗。起源甚古,初特指酒店的布招,用布帘缀于竿端,悬于门前,以招引顾客。

幌子在现代汉语中有“比喻进行某种活动时所假借的名义”及“为欺骗而采取的伪装或权宜之计”之意。

中文名:幌子

拼音:huǎng zi

别名:帷幔

出处:金瓶梅

释义

(名)①旧时店铺门外的招牌或标志物。②为进行某种活动或达到某种目的而假借的名义(常含贬义)。

出处

《金瓶梅》第一八回:朱红小柜,油漆牌面,吊看幌子,甚是热闹。

例句

1、旧时用布缀于竿头,高悬在店铺门外用以招揽顾客的标识。亦特指酒店的招子。

《儿女英雄传》第七回:“走了半日,肚子里饿了,没处打尖,见这庙门上挂着个饭幌子,就在这里歇下。”

郭沫若 《后悔》:“‘大放盘’,‘纪念赠品’,‘照码八折’……白字红底的幌子,在各层的洋楼上招扬。”

老舍 《赵子曰》第四:“远远的看见民英餐馆的两面大幌子,左边一面白旗画着鲜血淋漓的一块二尺见方的牛肉,下面横写着三个大字‘炸牛排’。”

2、比喻标志。

清 曹雪芹《红楼梦》第二六回:“这脸上又和谁挥拳来,挂了幌子了。”

《镜花缘》第二二回:“你这儒巾明明是个读书幌子,如何不会做诗。”

马烽 西戎 《吕梁英雄传》第五七回:“就是打死人,也不能把尸首明摆在自家门前作幌子呀。”

3、进行活动时所凭借的名义、方式。

鲁迅 《伪自由书·从讽刺到幽默》:“人们谁高兴做‘文字狱’中的主角呢,但倘不死绝,肚子里总还有半口闷气,要借着笑的幌子,哈哈的吐他出来。”

马南邨 《燕山夜话·为什么会吵嘴》:“旧社会中种种坏事正是在这样虚伪的以谦让为美德的幌子下干出来的。”

2.幌子原指布幔,后被引申为酒旗的别称。主要表示经营的商品类别或不同的服务项目,可称为行标。

3.显露在外面的标志或痕迹。

4.为欺骗而采取的伪装或权宜之计。

5.比喻进行某种活动时所假借的名义。

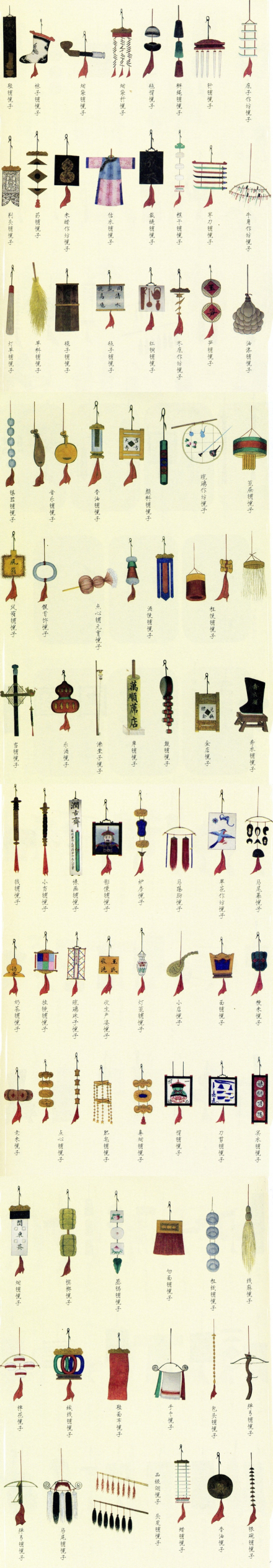

清末北京店铺门口悬挂的幌子

清末北京店铺门口悬挂的幌子

2.以实物模型为幌子,大多情况是因为实物太小,悬挂实物无法引人注意,便悬挂与实物形象一致的大模型做幌子,是实物标志的变异形式,如蜡烛店挂木质红漆大烛为记。

3.以商品的附属物为幌子,这种类型只有当商品无法悬挂的时候才会出现,是实物招牌转化派生而来的,用引起人们的联想来标明要出售的商品。如旧时卖植物油,只能悬挂盛油的油瓶,而不可能悬挂油来作为标记。

4.含有隐语暗示的物件作为幌子,这是具有特殊传承意味的标志。靠人们的世代传承的介绍,才可明了经营的范围,有的暗示已经失去了原有的意义,但是人们仍然凭借经验可以熟知店铺的行业。譬如旧时卖酒店,悬挂红漆木板做的平面葫芦为标志,隐语暗示古代以葫芦装酒,以启发人们来打酒。

5.以灯具为幌子,这种标志主要用于夜市夜卖,灯上往往同时标有店铺的字号。

6.以旗帘为幌子,古代酒馆多悬挂旗帘迎风飘卷,有的酒旗上还书写文字。旧时剃头行业往往也悬挂白布旗帘,上写“朝阳取耳”“灯下剃头”等字样。

7.以文字牌匾为幌子,如旧时的当铺便悬挂一个“当”字,茶楼悬挂一个大的“茶”字等。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。