-

阎若璩 编辑

阎若璩(1636年-1704年),字百诗,自号潜丘,祖籍山西太原西寨村人,其五世祖时迁居山阳(今属江苏淮安市)。中国清代著名学者、 经学家、考据学家。

阎若璩少年时资质平平,口吃且多病。好在勤奋苦读、坚持不懈,崇祯十三年(1640年),成为山阳县学生员。与李太虚、方尔止、梁狄、王于一、李小有、杜于皇等人都“折辈行”与之交往。康熙元年(1662年),始入京城,结识了著名学者龚鼎孳,以其深厚的学术功底为龚氏称道,由此知名。后在太原与傅山探讨学术,还结识了顾炎武,并为其所著《日知录》勘误,“改定数条,炎武虚心从之。”康熙十七年(1678年),参加朝廷举办的博学宏词科考试,名落孙山。康熙二十一年(1682年),被徐乾学请到北京,成为座上宾,后徐乾学归里,奉命修《一统志》,历迁洞庭湖东山、嘉善、昆山等地,阎若璩都参与其中。康熙四十二年(1703年),康熙帝南巡,阎若璩被召见驾,不果。翌年,被皇四子胤禛以“书币”礼请来京,不顾病体,欣然前往,受到胤禛的隆遇,同年,因病去世。

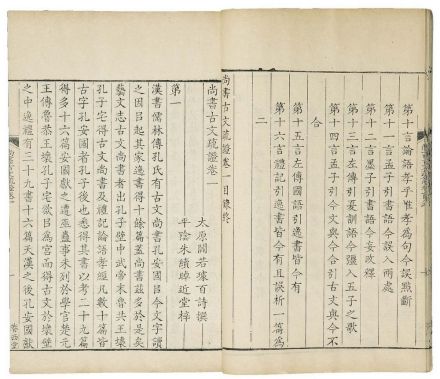

阎若璩性好骂人,书法宗颜真卿,极古朴。其长于考据,潜心研究《古文尚书》30余年,写成《尚书古文疏证》,还精于地理学研究,凡山川形势、州郡沿革,都了如指掌。所著《四书释地》等书,对古代地名多有考释,著有《古文尚书疏证》《孟子生卒年月考》《困学纪闻注》《潜丘札记》《四书释地》等。

字:百诗

号:潜丘

所处时代:清朝

民族族群:汉族

出生地:太原西寨村

出生日期:崇祯九年十月十四日(1636年11月11日)

逝世日期:康熙四十三年六月八日(1704年7月9日)

主要成就:清初考据学的代表人物

本名:阎若璩

编著图书

编著图书

顺治八年(1651年),15岁的阎若璩以商籍补山阳县学生员,此后更是钻研经史,深造自得。他立志博览群书,曾经集陶宏景、皇甫谧的名言“一物不知,以为深耻;遭人而问,少有宁日”题于柱上,以此来鞭策自己发奋学习。多年孜孜不倦的潜心研读,使他成为才富学赡的青年士子,为他日后卓然成家奠定了深厚的基础。时海内名流过淮,皆与之交接,当地的学者如李明睿、方文、阎尔梅等,亦折辈和他来往,一起讨考古今,切磋学问,使他获益匪浅。

康熙元年(1662年),阎若璩改归太原故籍。以后,他数次返籍乡试,但都名落孙山。值得庆幸的是他也并未虚行。康熙二年和十一年(1672年),他两次到太原松庄拜会了傅山,两人切磋学问,考辨金石遗文之学,情谊笃厚。康熙十一年,他第四次返归故里,恰逢顾炎武游太原,他们一道考晋祠古迹,辨晋水源流及太原之沿革、唐晋之分封。顾炎武还以“所撰《日知录》相质”“即为改定数条,顾虚心从之”。

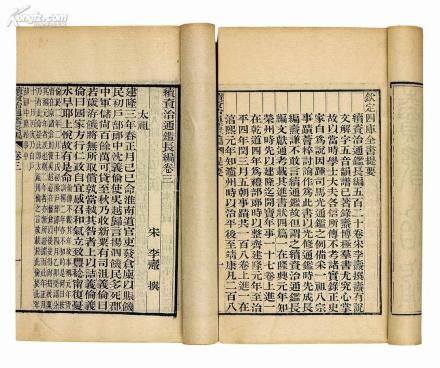

续资治通鉴

续资治通鉴

康熙三十三年(1694年),徐乾学去世,一统志局的诸学者云散,年近60岁的阎若璩也回到了淮安府山阳县。其后,他常常“访友数百里内,往来苏杭,轻舟载书册酒茗,倘佯湖山烟水之间”。此时,他已“名动九重”,但使他深以为憾的是“绩学穷年,未获一遇”,名成而功未立。

康熙三十八年(1699年)和四十二年(1703年)。康熙皇帝南巡江浙时,他先后两次进献颂诗,渴望得到召见,但未能如愿。后来,皇四子亲王胤禛(即以后的雍正皇帝)因久闻其名,以手书相邀。已69岁的阎若璩感到不胜荣幸,不顾年老衰病之躯,日夜兼程,于康熙四十三年(1704年)正月赶赴京师。三月,被胤禛请至府邸,尊为上宾,“呼先生而不名”,“执手赐坐,日索观所著书,每进一篇,未尝不称善”。不久,阎若璩病情加重,胤禛延请御医为他医治。六月八日(7月9日),阎若璩因医治无效卒于京师。胤禛遣官经纪其丧事,并亲撰挽诗及祭文,称他“读书等身,一字无假;积轴盈箱,日程月课;孔思周情,皆大言深”。

经史著述

阎若璩

阎若璩

在清初的学术史上,阎若璩上承顾炎武、黄宗羲,下启惠栋、戴震。作为清代汉学(或考据学)的直接先驱,阎若璩在清代学术史上的贡献是不可磨灭的。他20岁时研读《尚书》时,对《古文尚书》产生了怀疑,于是花了三十年时间进行考证,终于写成了著名的《尚书古文疏证》八卷,对东晋梅颐所献的《古文尚书》辩出伪迹,得出《古文尚书》二十五篇都是魏晋间伪作的结论,翻了一千多年经学史上的一个大案。

康熙二十九年,内阁大学士、刑部尚书徐乾学奉敕修纂《大清一统志》,阎若璩因精于地理学,应邀参与编纂。此后,他又和著名史学家万斯同协助徐乾学编撰《资治通鉴后编》一百八十四卷。

阎若璩的《尚书古文疏证》是清代考据学的一面旗帜。它与顾炎武等人横扫了当时流行的空疏无本的心学,开创了清代朴实学风的道路,后来形成了乾嘉考据学派。

学术思想

阎若璩

阎若璩

一、继承了明末清初以顾炎武、黄宗羲为代表的清初学者反理学的思想倾向,指责“道学寡陋”,认为“训诂之学至宋而亡,朱子尤其著者”。他推崇汉代经师马融、郑康成,认为他们“兼群经而纂释之,其网罗遗逸,博存众家,意义深远矣”,明确表示“主汉不主宋”。

二、继承了清初思想家强调的博古通今的学风,离开了他们主张的经世致用的目的。阎若璩博极群书,精于考证,淹贯经史,“于汉唐诸儒注疏,类能贯穿钩穴,口诵如澜翻”。他的著述颇丰,但大都是对古文的诠释、整理、考证,离现实很远。

三、主张对古书大胆怀疑,考证要力求确实。阎若璩以怀疑的精神对历史上流传下来的经籍、经注、经说问难,认为其中“不无错误处”。他希望探索经籍的本来面目,辨伪存真。以此目的出发,他读书注重解义,凡有“一意未折,反复穷思。饥不食,渴不饮,寒不衣,热不扇,必得其解后止”。每论一事,每立一说,都要详加考辨,力求精核,有时甚至“手一书,至检数十书相证”。“大抵事必求其根柢,言必求其依据,旁参互证,多所贯通”。

尚书考证

阎若璩

阎若璩

文学创作

阎若璩也喜作诗,但非其所长。邓汉仪《诗观三集》说若璩“久为骚坛劲敌”,实乃溢美之辞。不过,他也有少量较好的作品,如《过渔庄》:“夹岸水红花,舟行逐港斜。渐无人识处,只有网为家。溪上涓涓月,潮平片片霞。愿言秋赛近,酌酒话桑麻。”以清丽的语言刻画水边人家幽静美丽的环境,颇有气氛。另外,《送周道士之清江》一诗以奇崛恣肆的文辞抒写内心牢骚,也很有特点。

总评

阎若璩是我国清初一位著名朴学大师。他毕生研究经学、古地理学,治学严谨,善于思考。他常说:“读书不寻源头,虽得之殊可危。”

阎若璩一生勤奋治学、著书,除著有《尚书古文疏证》外,尚有《四书释地》《潜邱札记》《困学记闻注》《孟子生逐年月考》《眷西堂集》等。他治学严谨,“事必求其根柢,言必求其依据”,“无一字假”。这种学风,对乾嘉学派的形成影响很大。

名人评价

黄宗羲:“一生疑团,见此尽破矣!”

爱新觉罗·胤禛:读书等身,一字无假,孔思周情,旨深言大。

纪昀对他在考据学上的贡献给予很高评价:“百年以来,自顾炎武以外,罕能与之抗衡者。”

近代学者梁启超在《清代学术概论》评述说:“阎百诗的《尚书古文疏证》,不能不认为是近三年学术解放之第一功臣。”他在考证方面的成就,使他成为一代宗师。

江藩《汉学师承记》将阎若璩推为清代汉学家第一。

阎若璩有子阎咏,康熙四十八年进士,官至中书舍人,同样长于文论。

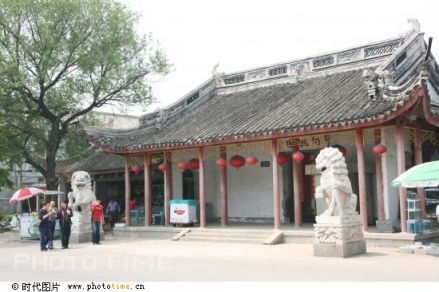

祠堂

阎若璩

阎若璩

故居

故居位置:储库营胡同(皮库营胡同)15号 阎祠在山西太原会馆内,几经变迁已难窥旧貌,现为民居。

阎若璩是太原县西寨阎氏第12世孙,今晋源区西寨村“阎氏宗祠”正殿南面靠墙,置有阎若璩的半身仿铜像和装人镜框的文字介绍;西寨村口置有“阎潜丘故里碑。”

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。