-

羁縻政策 编辑

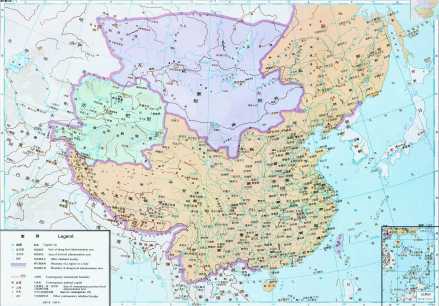

羁縻州是指中国古代朝廷在边远少数民族地区所置之州。以夷制夷,因其俗以为治,有别于一般州县。“羁縻政策”源于秦汉,兴盛于唐宋。所谓“羁縻政策”是历代中央王朝在多民族国家里对社会发展落后的少数民族地区所采取的一种民族政策。

中文名:羁縻政策

属性:地方统治政策

作用:处理中央与少数民族聚居的关系

实施时间 :秦朝

五代十国时期,封建割据激烈,少数民族地区各土著首领在羁縻州的基础上,趁中原各国相互征战之机,亦相互攻伐,以大并小,以强吞弱。一些强宗大姓扩张势力,逐渐脱离中央王朝的控制,成为地域性封闭的独立小王国。

宋朝统一内地之后,顺应了五代时期形成的这种情势,摄唐制并使羁縻政策更加完善,“树其酋长,使自镇抚”,并进一步笼络少数民族首领,对“其有力者,还更赐以疆土”。羁縻政策成为宋王朝统治鄂西少数民族地区的一项极为重要的政策。作为整个治国安邦政策的一个重要组成部分,这项政策在土家族地区有其自身的内容和特点。元朝时突破羁縻改为直接治理边疆,强制性检括户籍,设立驿站,缴纳赋税,强制征调土官土军或在当地驻军,逐渐演化完善为土司制度。历经明朝和清朝的改土归流,直至中华人民共和国正式废止土司制度。历代王朝不管如何更迭因内地采取郡县制的关系一直都是直辖区,边疆则采用羁縻制。

(一)“即其部落列置州县。”其疆域往往以某一大姓所形成的自然区域来确定,这一区域既可以划为一州,也可立为数州,故地域比当时的边郡要小得多。仅在恩施土家族地区就设置了八十七个羁縻州。就鄂西而言,宋太祖乾德三年(965年)施州归宋,曾设清江郡军事,以后置羁縻州郡于清江南境。施州初属江南西道,后属夔州路,辖清江(恩施)、建始二县,在施州南部,还设有安定州、高州、顺州、富州等小羁縻州(《宋史·读方史舆纪要》)。宋仁宗时于来凤置散毛宣抚司,巴东郡设巴东安抚司。这些羁縻州县,“大者为州,小者为县,再小者为峒”。与“即其部落列置州县”相适应,各州刺史及属下峒主、头角官等,均由原部落首领担任。即以“巴酋长子弟,量才授仕,置之左右”(《资治通鉴》卷188)。首领均须得到朝廷任命,并世袭官位。

(二)军事上,羁縻州可保留有本部兵马,即所谓的义军、土军、土丁等。朝廷赐夷人首领以军事首领头衔。其兵马主要是“慎守封疆”。土丁、土兵是一种寓兵于农的组织,平时为农,战时出征。朝廷从各族中选出一定土兵,量给土地 ,平时耕种,不纳赋税,就地参加军事训练,轮番在边砦守戍,必要时调用以征伐不服统治的少数民族首领。咸平年间“生蛮叛”,宋朝廷征调高州土兵讨伐,擒“生蛮”六百六十余人。天圣年间,下溪州刺史叛,又令高州刺史率土兵搜捕。类似这类对少数民族的征伐,不调朝廷一兵一卒。

(三)立柱结盟,划界定约。为防止各族首领反叛,宋朝地方政府常与各族首领订立盟誓,刻在铜柱和石柱上。据《施南府志》记载,在施州南二百七十里立咸平石柱,在施州南三百里立天圣石柱。每次盟誓,有盟主,监盟执行,均受誓主约束。

羁縻政策

羁縻政策

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。