-

周勋初 编辑

周勋初(1929年4月11日—2024年3月11日), 上海市南汇县人。无党派。南京大学人文社会科学荣誉资深教授 。半个世纪以来,周勋初先生为学术研究、人才培养和学科建设奉献了全部热情与精力。作为驰誉海内外的杰出学者,他的学术研究涵盖中国古代文学史、中国文学批评史、中国古典文献学和中国古代思想史诸多领域,研究时限上起先秦,下迄近代,体现了文史结合、博通与专精结合、宏大与细致结合的治学特点。

曾为南京大学古典文献研究所所长。 所著《高适年谱》(专著),1985年获江苏省哲学社会科学优秀成果奖。2007年,他主持的大型古籍整理研究项目《册府元龟》(校订本)又荣获首届中国出版政府奖。历任南京大学中文系讲师,副教授,教授,南京大学研究生院副院长,曾任南京大学教授,北京大学等高校兼职教授,江苏省文史研究馆馆长,全国高等院校古籍整理研究工作委员会副主任,国家古籍整理出版规划小组成员,中国唐代文学学会顾问,中国古代文学理论学会顾问,中国《文选》学会顾问,《全唐五代诗》第一主编,《中国思想家评传丛书》副主编。

2024年3月11日,周勋初去世,享年95岁。

中文名:周勋初

国籍:中国

出生地:南汇县

出生日期:1929年4月11日

逝世日期:2024年3月11日

毕业院校:南京大学

学位/学历:博士

职业:南京大学教授/台湾东海大学教师

专业方向:文学

职务:原南京大学研究生院副院长

代表作品:《全唐五代诗》《唐诗纵横谈》

战争年代,父亲周廷槐深感文科生求职之困难、谋生之艰辛,因此,他希望儿子能读理科。周勋初听从父亲安排,认真学习理科知识,预备日后考入高校深造。高中三年级的时候,平静的学习生活出现了意外。他突然大口吐血,经诊断才知道患上了严重的肺病,不得不回家休养。少年周勋初卧床三年,几次濒死,在亲人的爱护下,终于躲过劫难。第二年时病情恶化,幸亏链霉素进入上海,才免于一死。为了给他治病,父亲花掉了家中积蓄,卖掉了二十亩田。

对于家人的厚爱,周勋初感念终身。这段不幸又幸运的经历,使得他一生中尤重亲情伦理,与人为善,与世无争,并形成了沉稳宁静的性格与逆境中坚忍不拔的毅力。

1950年,大病初愈的周勋初以同等学力考入南京大学,因为缠绵病榻三年,此前学的数理化已经基本忘掉,他于是选择了文科。入校半年后却旧病复发,两年后才恢复健康,正常学习。大学第四年,周勋初跟随著名学者胡小石先生学习文学史,奠定了日后研究工作的基础。

1954毕业于南京大学中文系,分配至国务院中国文字改革委员会工作。

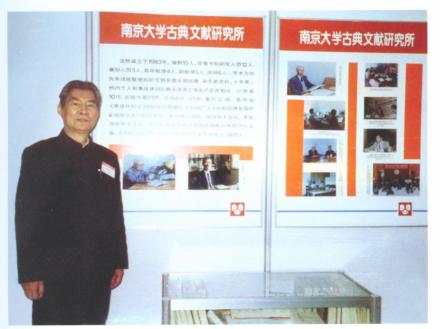

周勋初在全国高等院校古籍整理研究展览会

周勋初在全国高等院校古籍整理研究展览会

1957年考回南京大学中文系当副博士研究生。

1959年肄业,改任助教。

1959年,周勋初全程聆听了导师胡小石开设的《楚辞》课,因急于接替重病在身的罗根泽上中国文学批评史课,赶忙将研习《楚辞》的所思所想写了下来,这便是后来出版的《九歌新考》。其中《东皇太一考》一文就是申述师说而成。

1961年升为讲师。

1980年升为副教授。

1984年国家教委特批为教授。

1986年批准为博士生导师。

1984年至1987年任南京大学研究生院副院长。

因为自己的写作经历,也因为对于年轻人现实的关切,周勋初在学术问题上从不发迂腐之谈。他认为,在研究中只要有新发现,不妨多写一些。这是受到老师罗根泽的影响,罗根泽曾告诫他说:“你们年轻人要多写东西。要趁着年轻写。年轻人顾虑少,年纪大了,顾虑多了,也就不太好动笔了。”这种经验之谈,鼓舞了周勋初,60岁以后,周勋初屡有著作问世,直至年近九十,仍撰写《艰辛与欢乐相随——周勋初治学经验谈》一书。不能不说,这与罗根泽的教诲有关。

当然,放手写文章不意味着乱写,更不是说别人说过的话,而是讲自己确实有心得的新见。这方面,周勋初服膺乃师胡小石“语不惊人死不休”的研究气概,故他自己写论文,最厌恶人云亦云,“总想发前人未发之覆”。而这就需要非功利地读书,以便读书得间。记得初次拜访时,周先生得知笔者研究清代文学后,仍不忘说,你应当熟读几部先秦的典籍,《孟子》《庄子》《韩非子》这些书总是要熟了,清代的研究才能做好。他曾把读书比喻为蜘蛛结网,以为书网越织越大,捕获有价值者的概率就越大,甚至还能收获意外之喜。如今已是著名古代文学研究专家的蒋寅教授,20世纪80年代末前往中国社会科学院文学研究所工作时,周勋初叮嘱道:“到文学所工作,自己一定要抓紧。”周勋初见过许多研究条件很好的学者,半生下来却成果寥寥,故蒋寅临行前,他忍不住以“蒋生勉乎哉”相勖。二十多年后,蒋寅回首在文学所工作的日子,对这段话有了更深入的体会,他认为:“除了老师强调的勤奋之外,我更将写作视为一个知识酝酿和思想激发的过程,肤浅的认识和粗糙的想法可以通过写作过程的充实、磨砺、锤炼而臻深厚精善。”此言可谓深谙师说。前些年,常有青年学人向周勋初抱怨写论文难,周勋初以早年迅速写完《九歌新考》为例予以劝说:“只要你对某一问题考虑成熟,找到了症结所在,那么行文之时必然势如破竹,几万字的文章不日即可完成。”

1991-2002年周勋初先生赴香港中文大学、台湾中央研究院、台湾东海大学、东吴大学、成功大学、台湾师范大学、中兴大学、逢甲大学、交通大学、玄奘大学、暨南国际大学讲演。在这一时期,周勋初先生于1994年应日本文部省邀请,任特聘教授,赴国立奈良女子大学讲学,国立京都大学、大坂市立大学讲演。1997年应邀赴美国密西根州立大学、莱斯大学、华盛顿大学讲演。且在这一时期分别参加香港、澳门、台湾等地与新加坡、马来西亚、韩国等国举办的国际会议。1998年赴台湾清华大学任教。2000年9月 ,凤凰出版社的前身江苏古籍出版社出版了260万字的《周勋初文集》,共7卷,收录16种专书。 2002年周勋初先生赴台湾东海大学任教 。

2007年3月23日晚,西溪校区邵科馆一楼会议厅内座无虚席,师生们怀着浓厚的兴趣聆听了一场精彩的演讲。演讲者是我国著名文史专家、全国高校古籍整理委员会副主任、江苏文史馆馆长、南京大学资深教授周勋初先生。他是应邀为浙江大学人文社会科学类最高讲坛——东方论坛作题为“博学与专精之争的历史考察”的专题讲座的。

古稀之年的周勋初精神矍铄,思维敏捷,他首先深情地回忆了六十多年前自己的老师胡小石先生如何博闻强记,如何做学问,进而分析了中国传统学术的知识结构和治学方法,用生动的史实和事例说明了前人的博与专;然后他阐释了在西学东渐的历史进程,中国近代社会发生的演变,由此带来的近代教育体制的变革以及相应的知识体系、学风、方法的变化,中国教育开始走向现代分科教育。分科教育致使中国人的学问研究从偏重于博学走向了偏向于专精;1949年以后由于受到苏联模式的影响,学科分途愈演愈烈,导致学术分工琐细,知识综合能力缺乏,也直接影响到人才培养与学术进步。周勋初指出,学术研究应将博学与专精统一起来,博中有专,专中有博。做学问要又博又专,就需要下功夫读基本文献和经典文献,只有具备一定的知识存量才可能有进一步的思考。

2008年4月20日,周勋初先生八秩华诞庆典暨学术思想研讨会在中美文化中心匡亚明报告厅隆重举行。南京大学党委书记洪银兴教授、南京大学文学院院长丁帆教授、南京师范大学文学院郁贤皓教授 、上海古籍出版社总编赵昌平先生、安徽师范大学文学院院长胡传志教授、南京大学文学院莫砺锋教授在庆祝会上致词并代表所在单位向周勋初先生赠送了贺礼。全国高校古籍整理研究工作委员会、山东大学古典文献研究所、徐州师范大学文学院等单位向大会发来了贺信、贺电。中华书局、上海古籍出版社、人民文学出版社、凤凰出版社、江苏教育出版社、南京大学出版社、南通大学文学院 、徐州师范大学文学院、南京师范大学文献学系、南京大学、南京大学文学院、南京大学古典文献研究所、南京大学文学院中国古代文学学科、南京大学图书馆、江苏省文史研究馆等单位以及专家学者个人向周先生赠送了花篮、寿联、寿诗、寿序。当天下午,南京大学文学院举办了周勋初先生学术思想研讨会,来自全国各地的周勋初先生弟子、专家学者在会上作了发言。

2021年,凤凰出版社再次推出新版《周勋初文集》。

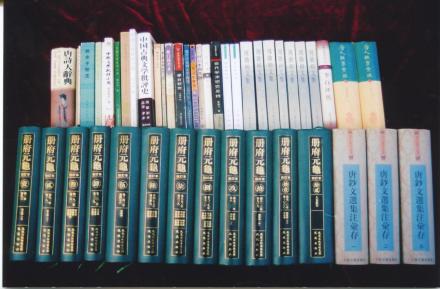

个人著作

周勋初著述一览

周勋初著述一览

韩非子札记,江苏人民出版社,1980年11月,273000字。

中国文学批评小史,长江文艺出版社,1981年1月,205000字(台湾)丽文文化公司,1994年7月;复旦大学出版社,2007年9月,189000字;辽宁古籍出版社,1995年6月, 200000字;(韩国)理论与实践出版社(全弘哲等译),1993年8月;(日本)勉诚出版社(高津孝译),2007年7月。

韩非,江苏古籍出版社,1985年10月,44000字。

九歌新考,上海古籍出版社,1986年8月,115000字。

唐语林校证,中华书局,1987年7月,536000字。

文史探微,上海古籍出版社,1987年12月,213000字。

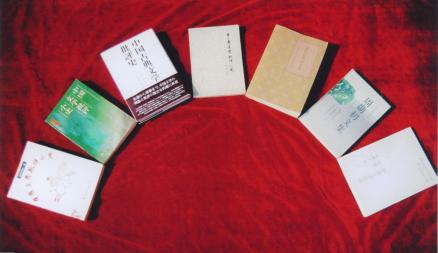

周勋初先生《中国文学批评小史》部分版本

周勋初先生《中国文学批评小史》部分版本

当代学术研究思辨,南京大学出版社,1993年5月,293000字。

唐人轶事汇编(主编),上海古籍出版社,1995年12月,1736000字。

唐人笔记小说考索,江苏古籍出版社,1996年6月,230000字。

诗仙李白之谜,台湾商务印书馆,1996年11月,14000字。

魏晋南北朝文学论丛,江苏古籍出版社,1999年11月,246000字。

唐钞文选集注汇存(整理),上海古籍出版社,2000年7月。

周勋初文集,江苏古籍出版社,2000年9月,2600000字。

罗根泽说诸子(编),上海古籍出版社,2001年12月,274000字。

李白研究(编),湖北教育出版社,2003年8月,406000字。

师门问学录(余历雄记),凤凰出版社,2004年12月,230000字。

李白评传,南京大学出版社,2005年4月,350000字;2006年7月第二次印刷。

《册府元龟》校订本(主编),凤凰出版社,2006年12月,15777000字。

馀波集,南京大学出版社,2008年4月,365000字。

胡小石文史论丛(编),南京大学出版社,2008年4月,278000字。

集体著作

辞海,上海辞书出版社1979年9月,列入“参加本书编订工作的主要编写人”。

马恩列斯文艺论著选读,江西人民出版社1983年6月增订本,后记中云“曾在一段,时间内参加编写”。

韩非子校注,江苏人民出版社1982年11月,后记中云“全书的文字统一和校勘工作是由周勋初同志负责的”。

辞海·语词分册,上海辞书出版社1987年12月,列入主要编写和修订人,新一版、新二版均参加编写。

学术论文

谈谈汉字简化的历史(中国青年报,1956年3月24日)。

评汉字笔顺排检法(中国语文,1957年1期)。

携手并进(小说),(雨花,1958年5月号)。

评罗根泽先生“中国文学批评史”中的“根本观念”(火箭,1959年1期)。

禹鼎考释(与谭优学合写),(南京大学学报,1959年2期)。

梁代文论三派述要(中华文史论丛第5辑,1964年6月)。

关于宫体诗的若干问题(新建设,1965年3期)。

韩非与百国春秋(南京大学学报,1978年3期)。

《战国策》与《韩非子》(南京大学学报,1979年2期)。

高适生平若干问题的探讨(文学评论,1979年2期)。

陈奇猷《韩非子刻本源流考》商兑(群众论丛,1980年第1辑)。

《韩非子·十过》非韩非作(活页文史丛刊,第1辑,1980年)。

叙《全唐诗》成书经过(文史第8辑,1980年3月)。

王充与两汉文风(古代文学理论研究丛刊第2辑,1980年7月)。

谈“唐十二家诗”(学林漫录2集,1981年3月)。

魏晋南北朝人对文学形象特点的探索(文艺理论研究,1981年4期)。

刘勰的两个梦(南京大学学报,1982年1期)。

《文赋》写作年代新探(文学遗产增刊第14辑,1982年2月)。

阮籍《咏怀》(其二十)诗新解(文史知识1983年1期;《古典诗词名篇鉴赏集》,中华书局1984年)。

学习古代文论随感(光明日报,1984年1月24日;《文学遗产》622期)。

皇甫冉《秋夜有怀高三十五兼呈空和尚》诗发微(《全国唐诗讨论会论文选》,陕西人民出版社1984年4月)。

胡小石的教学艺术(学林漫录9集,1984年12月)。

魏氏“三世立贱”的分析(南京大学学报,1985年1期;《建安文学研究文集》,黄山书社1984年11月)。

柳珵《刘幽求传》钩沉(中华文史论丛,1985年1辑)。

开拓型的学者罗根泽(光明日报,1985年6月18日;《文学遗产》,683期)。

程千帆教授的学诗历程(唐代文学研究年鉴1984年号,1985年)。

从唐人七律第一之争看文学观念的演变(文学评论,1985年5期)。

杜甫身后的求全之毁和不虞之誉(草堂,1985年2期)。

刘勰的主要研究方法──折衷说述评(古代文学理论研究丛刊第11辑,1985年)。

罗根泽先生传(《中国当代社会科学家》第8辑,书目文献出版社1986年)。

《〈唐语林〉原序目》考辨( 唐代文学论丛总8辑,1986年12月)。

论黄侃《文心雕龙札记》的学术渊源(文学遗产,1987年1期)。

卢言考(学术月刊,1987年4期)。

罗根泽传略(《中国现代社会科学家传略》第9辑,山西人民出版社1987年7月)。

韩愈的《永贞行》以及他同刘禹锡的交谊始末(中华文史论丛,1987年2、3期合刊)。

王堂闲话考(西北师院学报,1988年3期)。

潘勖《九锡》与刘勰崇儒(社会科学战线,1989年1期)。

周勋初同志在委员会二届二次会议上的发言(高校古籍整理工作通报20期,1989年)。

南京大学古典文献研究所的特色和人才培养(古籍整理出版情况简报209期,1989年)。

就《唐语林校证》事答客问(书品,1989年2期)。

《明皇十七事》考(古籍整理与研究4期,1989年)。

赵璘考(古代文献研究集林第1集,1989年)。

陈寅恪先生的“中国文化本位论”(南京大学学报,1989年5期;《纪念陈寅恪先生诞辰百年学术论文集》,北京大学出版社1992年12月)。

论谢灵运山水文学的创作经验(文学遗产,1989年5期)。

开阔视野实中出新(南京大学学报,1990年2期)。

身在庐山之外的人反易看清庐山真面目(汕头大学学报人文科学版,1990年2期)。

释“赋”(古典文学知识),1990年4期(总31期)。

司马相如赋论质疑(文史哲,1990年5期)。

李白及其家人名字寓意之推断(中国李白研究1990年集上,江苏古籍出版社1990年9月;(香港)中华国学2期,1990年5月)。

“芳林十哲”考(唐代文学研究,广西师范大学出版社1990年10月)。

顺其自然地登攀(文史知识,1991年4期)。

写作《高适年谱》的机缘与甘苦(古典文学知识,1991年2期(总第35期))。

《隋唐嘉话》“拾补”商兑(书品,1991年2期)。

中国古籍在大陆(南京大学古典文献研究所)(国文天地,7卷三期,1991年8月)。

元和文坛的新风貌(中华文史论丛第47辑,1991年5月)。

王粲患麻疯病说(学林漫录13集,中华书局1991年5月)。

宋人发扬前代文化的功绩(《国际宋代文化研讨会论文集》,四川大学出版社1991年10月)。

目录学家对文学批评的认识和著录(文学研究第1辑,南京大学出版社1992年5月)。

“三教论衡”与文士心态(《中国传统思想文化与廿一世纪国际学术研讨会论文选集》,南京大学出版社1992年1月)。

《易》学中的两大流派对刘勰《文心雕龙》的不同影响(《文心雕龙研究荟萃》,上海书店1992年5月)。

张骘《文士传》(辑本)(古典文献研究1989年─1990年,南京大学出版社1992年5月)。

韦绚考(古籍整理研究学刊,1992年6期)。

敬业小言(南大书友总3期,1993年4月上旬)。

李白在诸王分镇问题上遭致失败的内在原因(文学研究第5辑,南京大学出版社1993年4月)。

论李白对唐王朝与边疆民族战事的态度(文学遗产,1993年3期)。

李白剔骨葬友的文化背景之考察(中国文化,第8辑,1993年6月)。

张晖《宋代笔记研究》序(华中师范大学出版社,1993年8月)。

隋唐嘉话考(中国典籍与文化论丛第1辑,1993年9月)。

严杰《欧阳修年谱》序(南京出版社,1993年11月)。

郭璞诗为晋“中兴第一”说辨析(江海学刊,1993年6期;《魏晋南北朝文学论集》,台湾文史哲出版社1994年)。

《唐语林校证》惨淡经营始末(古典文学知识),1994年2期(总53期)。

赋体评议(南京大学学报,1994年2期)。

唐代笔记小说的校雠问题(古典文献研究1991──1992,1994年6月)。

李白两次就婚相府所铸成的家庭悲剧(文学遗产,1994年6期)。

周明《中国古代散文艺术》序(江苏教育出版社,1994年12月)。

《酉阳杂俎》成书考(《选堂文史论苑》,上海古籍出版社1994年12月)。

中日友谊之树长青(桔颂(日本奈良女子大学文学部),1995年)。

唐代笔记小说的内涵与特点(中国典籍与文化论丛第2辑,1995年2月)。

日本访书散记(古籍整理研究学刊1995年1、2期,1995年4月)。

康熙御定《全唐诗》的时代印记与局限(台湾中央研究院中国文哲研究所《中国文哲研究通讯》,1995年6月)。

《中国文学批评小史》写作中的点滴心得(古典文学知识),1995年第5期(总第62期)。

魏晋南北朝时科技发展对文学的影响(古典文献研究1993—1994,1995年10月;《魏晋南北朝文学论集》,南京大学出版社1997年9月)。

李白思想中的异端因素(中国典籍与文化论丛第3辑,1995年12月;唐代文学研究,1996年9月)。

《文选》所载《奏弹刘整》一文诸注本之分析(文学遗产,1996年第2期;《文选学新论》,中州古籍出版社1997年10月)。

文化同根倍情亲(中国典籍与文化,1996年第4期)。

“登高能赋”说的演变和刘勰创作论的形成(文心雕龙研究第二辑,1996年9月)。

读《中国文学批评史》有感(复旦大学学报,1996年第6期)。

怀念老校长匡亚明同志(古籍整理出版情况简报),1997年第一期(总314期〉;《匡亚明纪念文集》,南京大学出版社1997年10月)。

读稿杞忧(文学遗产,1997年第二期)。

朱东润先生治学的特色(复旦大学学报,1997年第二期)。

勋初自白(《当代百家话读书》,广东教育出版社、辽宁人民出版社1997年6月)。

周老任职南京大学时的高风亮节(高校古籍工作通报第54期)。

陈寅恪研究方法之吾见(《中国古典文学学术史研究》,新疆人民出版社1997年11月)。

季振宜《唐诗》的编纂与流传(学术集林11卷,上海远东出版社1997年11月)。

御定《全唐诗》的疏误与《全唐五代诗》的编纂(文学评论丛刊1卷1期,1997年12月)。

御定《全唐诗》的疏误与《全唐五代诗》的编纂(《两岸古籍整理学术研讨会论文集》,江苏古籍出版社1998年2月)。

《社会科学战线》创刊周年 纪念有感(社会科学战线,1998年第3期)。

王青《汉朝的本土宗教与神话》序(台湾洪叶文化事业有限公司,1998年8月)。

文献学与综合研究(《文学遗产纪念文集》,文化艺术出版社1998年8月)。

郑杰文《战国策文新论》序(山东人民出版社,1998年10月)。

古籍整理工作中的一项重要工程(中国典籍与文化,1999年2期)。

中国文学研究现代化进程思考(中国政协报,1999年6月2日学术家园总64期)。

我所了解的胡小石先生(《胡小石研究》,东南文化1999年增刊)。

我与传统的文史之学(《学林春秋》二编下册,朝华出版社1999年12月)。

左思《三都赋》成功经验之研讨(《辞赋文学论集》,江苏教育出版社1999,年12月)。

开湖泊志之先河的《太湖备考》(新华日报,2000年1月15日)。

评刘勰文学观的双重标准(镇江文心雕龙国际学术研讨会论文专辑《论刘勰及其〈文心雕龙〉》,文苑出版社2000年2月)。

李白屡遭挫折与倍受赞誉之两面观(中国典籍与文化论丛第五辑,中华书局2000,年,2月)。

文学“一代有一代之所胜”说的重要历史意义(文学遗产,2000年1期)。

传统文化就在我们身边(中国典籍与文化,2000年1,期)胡小石先生与中国文学史研究(《学林往事》上册,朝华出版社2000年3,月)。

罗根泽先生在学术领域中的多方开拓(《学林往事》中册,朝华出版社2000年3月)。

胡传志《金代文学研究》序(安徽大学出版社,2000年5月)。

《唐钞文选集注江存》前言(上海古籍出版社,2000年7月)。

纪念程千帆先生(江苏文史研究,2000年3期)。

李白剡中之恋放谈(中国李白研究1999年集“李白与天姥国际会议专辑”,安徽文艺出版社2000年10月)。

纪念古道热肠的洪诚先生(文教资料,2000年6期)。

郝润华《(钱注杜诗〉与诗史互证方法》序(黄山书社),2000年12月)。

楚辞研究的传承与发展(《楚辞研究成功之路——海内外楚辞专家自述》,重庆出版,社2000年12月)。

《文选集注》上的印章考(《〈昭明文选〉与中国传统文化》——第四届文选学国际学术研讨会论文集,吉林文史出版社2001年6月)。

有关“选学”珍贵文献的发掘与利用(中国典籍与文化,2001年4期)。

梦断黄金台(文史知识,2001年10期)。

徐国荣《中古感伤文学原论》序(中国社会科学出版社,2001年12月)。

先进文化与古典文献研究(《先进文化与建设江苏文化大省——第一期〈政协委员论坛〉论文汇编》,2002年3月)。

我与《唐宋史料笔记丛刊》的文字因缘(书品,2002年2期;《我与中华书局》,中华书局2002年5月)。

李白族系之争的时代背景(古典文献研究总第5辑,江苏古籍出版社2002年4月)。

张智华《南宋的诗文选本研究》序(北京师范大学出版社,2002年6月)。

魏晋南北朝时文坛上的摹拟之风(《魏晋南北朝文学与文化论文集》,南开大学出版社2002年8月)。

姚曼波《〈春秋〉考论》序(江苏古籍出版社,2002年12月)。

罗根泽《中国文学批评史》序(中国书店出版社,2003年1月;古典文献研究,2003年1月)。

孙望先生的人格魅力(《诗海扬帆——文学史家孙望》,南京大学出版社,2003年1月)。

武秀成《〈旧唐书〉辨证》序(上海古籍出版社,2003年5月)。

李白奇特的文化背景(《李珍华纪念集》,北京大学出版社2003年10月)。

我与李珍华教授的四次相聚(《李珍华纪念集》,北京大学出版社2003年10月)。

吴正岚《六朝江东士族的家学门风》序(南京大学出版社,2003年11月)。

陈寅恪的治学方法与清代朴学的关系(古典文献研究总第7辑,凤凰出版社2004年7月;《古典文献研究》总第8辑,2006年1月)。

谈笔记在唐代文史研究中的重要性(《六朝隋唐学术研讨会论文集》,台湾文史哲出版社,2004年7月)。

异曲可以同工——评两种研究六朝江东士族家学家风问题的著作(书品,2004年5辑,2004年11月)。

唐诗之路唐诗总集序(江苏文史研究,2004年4期)。

党银平《崔致远研究》序(江苏文史研究,2004年4期)。

探索与困惑——研究宗教与六朝文学的一点思考(《汉魏六朝文学与宗教》,上海古籍出版社2006年9月)。

《永志无谖》(纪念抗日战争胜利60周年文集)序(南京大学出版社,2005年9月)。

《翰墨激情》(纪念抗日胜利60周年文集)序(自印本)。

李白“三拟《文选》”说阐微(郑州大学学报,2006年第一期;《沧海求珠》——张文勋教授八十华诞学术纪念文集,云南大学出版社,2006年7月)。

西学东渐下中国古代文学研究的艰难处境(社会科学论坛,2006/2〔上半月刊〕;文学评论丛刊第9卷第1期)。

匡亚明校长在人才问题上的巨大贡献(南京大学报2006年3月28日匡亚明百年诞辰纪念专刊)。

重视中国古典文学特点的研究(文学遗产,2006年2期)。

由《九歌新考》所想起的(中国图书评论,2006年第3期)。

李白与羌族文化(中华文史论丛2006第一期)。

赵益《六朝南方神仙道教与文学》序(上海古籍出版社2006年4月)。

三教论衡的历史发展(古典文献研究总第9辑,2006年1月)。

文化建设中的一项系统工程(光明日报,2006年8月28日第12版《学术副刊》)。

李白诗原貌之考索(文学遗产,2007年1期)。

《百年汉学论集》序(江苏文史研究,2007年1期;台湾学生书局,2007年2月)。

《唐代乐人考述》序(江苏文史研究,2007年1期,东方出版社,2006年11月)。

我与傅璇琮先生的文字姻缘(宁波晚报,2007年8月12日;《傅璇琮学术评论》,宁波出版社2007年7月)。

凤凰出版集团的骄人业绩(《凤凰情缘》,江苏文艺出版社2007年9月)。

古籍整理:“考文献而爱旧邦”(光明日报,2007年10月25日《国学副刊》32期)。

《文心雕龙》书名辨(江苏文史研究,2007年4期;文学遗产,2008年1期)。

李白的晋代情结(中国社会科学院文学研究所学刊2007,中国社会科学出版社2007年12月)。

“兴、观、群、怨”古解(上海师范大学学报,2008年1期)。

关于《文选集注》第九十八卷的流传(古典文献研究第十一辑,2008年4月)。

李白研究

作者名称 周勋初

作品时间2003-8-1

《李白研究》是 湖北教育出版社出版的一本图书,作者是周勋初。本书主要讲的是对唐代诗人李白及其诗作的研究。

诗仙李白之谜

作者名称 周勋初

《诗仙李白之谜》是台湾商务印书馆出版的图书,作者是周勋初。

唐代笔记小说叙录

作者名称 周勋初

作品时间2008-03-01

《唐代笔记小说叙录》是凤凰出版社2008 年出版的一本图书。

唐诗纵横谈

作者名称 周勋初

《唐诗纵横谈》是一部由周勋初所编著的书籍,北京出版社出版发行。

文史知新

作者名称 周勋初

作品时间2012-9

《文史知新》是2012年凤凰出版社出版的书籍,作者是周勋初。

馀波集

作者名称 周勋初

《馀波集》是2008年3月1日南京大学出版社出版的图书,作者是周勋初。本书主要是一部收录周勋初先生近年论文集结而成的文集。

当代学术研究思辨(增订本)

作者名称 周勋初

作品时间2013-5-8

《当代学术研究思辨(增订本)》是2013年5月8日出版的图书,作者是周勋初。

唐人轶事汇编(全二册)

作者名称 周勋初

作品时间2006-4

《唐人轶事汇编》(全二册),2006年4月由上海古籍出版社出版的图书,作者是周勋初。

文学评论丛刊(第15卷第2期)

作者名称 周勋初

作品时间2014-06

《文学评论丛刊(第15卷第2期)》是2014年南京大学出版社出版的图书,作者是周勋初、陆建德。

魏晋南北朝文学论丛

作者名称 周勋初

《魏晋南北朝文学论丛》是1999年江苏古籍出版社出版的图书,作者是周勋初。

李白评传

作者名称 周勋初

作品时间2005-4-1

《李白评传》是2005年4月南京大学出版社出版的图书,作者是周勋初。

师门问学录

作者名称 周勋初

作品时间2004-12-1

《师门问学录》是2004年凤凰出版社出版的图书,作者是周勋初。

《韩非子》札记

作者名称 周勋初

作品时间1980-11

文学评论丛刊-第13卷 第2期

作者名称 周勋初

作品时间2011-6

文学评论丛刊-第4卷第1期

作者名称 周勋初

作品时间2001-3

册府元龟

作者名称 周勋初

作品时间2006-12-1

《册府元龟》所录材料,先按部门,再依年代先后排列,共三十一部,一千一百零四门。其价值体现在三个方面:①史料学上的价值。《册府元龟》主要是抄录五代以前的史籍(主要是正史)而成。隋代以前的正史虽然流传至今,但《册府元龟》所见皆为唐宋古本,可用来校订正史流传中产生的讹误。另外,除有关历史事件的记叙外...

九歌新考

作者名称 周勋初

全唐五代诗

作者名称 周勋初

作品时间2014-10

《全唐五代诗》是继清代《全唐诗》面世之后一部新编唐、五代之诗歌总集。为全国高校古委会重点项目,立项于20世纪90年代初。新编《全唐五代诗》基于清代《全唐诗》的渊源,借鉴中华书局《全唐诗》的经验,充分利用现存的古籍文献,吸收考古、科研最新成果,对唐五代所有诗歌进行扫描式梳理归结,以时间为经,以诗...

唐人笔记小说考索

作者名称 周勋初

作品时间1996-5

文史探微

作者名称 周勋初

文心雕龙

作者名称 周勋初

作品时间2019-9

查看更多书籍

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。