-

枯木怪石图 编辑

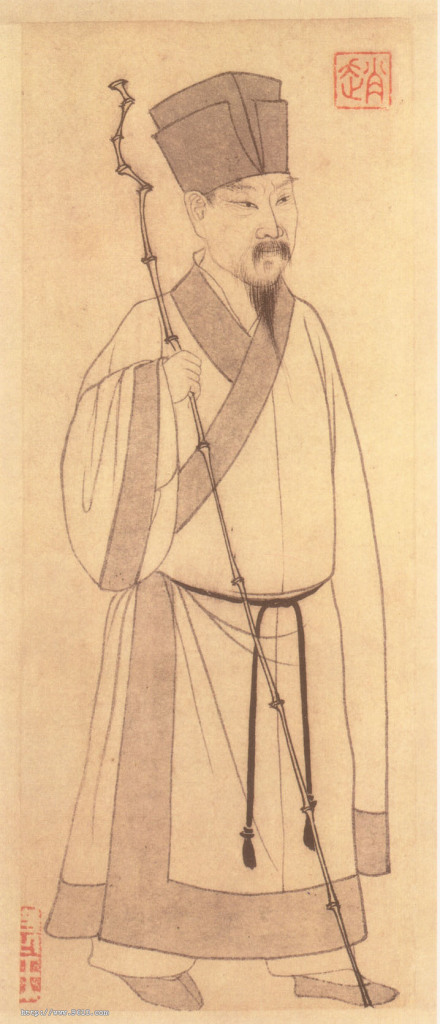

《枯木怪石图》又名《木石图》,是北宋苏轼任徐州太守时曾亲往萧县圣泉寺时所创作的一幅纸本墨笔画,该画作现存于中国。

该画作画面内容很简单,是一株枯木状如鹿角,一具怪石形如蜗牛,怪石后伸出星点矮竹。用笔看似疏野草草,不求形似,其实行笔的轻重缓急,盘根错节,都流露出作者很深的毛笔功底。

中文名:枯木怪石图

作者:苏轼

创作年代:北宋

材质:纸本

规格:纵26.5厘米,横50.5厘米

现收藏地:中国

画作类型:墨笔画

作品别名:木石图

枯木怪石图

枯木怪石图

该画作画面笔墨不多,唯枯木一株,干偃枝曲,逆顺有势;周匝缀以坡石,丛竹。石不作皴,暑微着墨,颇具腴润之感;丛竹蔓衍,倚石起伏,野趣横生。此图无款印。

该画作右上钤有乾卦小印,左下有“绍”、“兴”联珠印。别有“风阁王氏”墨印,以及“黄琳美之”、“易庵图书“诸收藏印。图后另纸有元鲜于枢题记:“右东坡枯木丛筱怪石图,世间传本甚多,此卷前有乾卦印,后有绍兴玉印,是曾人绍兴内府者,盖非他本比也。杭州王井西尝收一本,与此略同,不知今归何人。” 米芾在该画作上题:“四十谁云是,三年不制衣;贫如世路险,老学道心微。已是致身晚,何妨知我稀;欣逢风雅伴,岁晏未言归。”

苏轼特别看重文人画,在这方面,他不免带有阶级的偏见,但也道出了文人画的一些特点,“观士人画,如阅天下马,取其意气”苏轼喜欢画枯木竹石,有较强的表现力。 在创作实践方面,苏轼所作竹石皆造型古怪扭曲,恰如其胸中矛盾郁结的闷气。传世《枯木怪石图》画面上的枯木状如鹿角,怪石状如蜗牛。用笔简单草率,不求形似,笔墨灵动,颇具神采。

主题

局部图册

局部图册

画中绘有一枝枯木,虬屈的姿态有如扭曲挣扎而生的身躯,显示出了无穷的活力,气势雄强。树脚下有一怪石,石状尖峻硬实,石皴却盘旋如涡,方圆相兼,既怪又丑,似快速旋转,造成画面的运动感,更能显现出此石顽强的生命力。怪石、古木并不是因物象形,也不是凭空臆造,而是画家借把熟悉的奇石、古木画在一起,更鲜明地表露了作者耿耿不平的内心。石后绘有数枝焦墨细竹,给人以希望之感。整个画面的意境,荒空而沉郁;石之盘旋,似乎凝聚着不平之气。古木虬屈向上,权梢冲出右边画外,突破了扭曲盘结,冲向天际。古木与怪石的巧妙结合,通过情绪表象的描绘,显现出更深层的理念。

构图

一怪石盘踞于图的左下角,被风雨砍斫的条条纹路、残缺的边边角角印证着怪石历经的沧桑,但石状仍尖峻硬实。盘旋如涡的石皴.似在飞快地旋转,“似卷云皴,实则无皴法,信手写出,不求形似,不具皴法”,却造成画面的运动感,也显现出怪石顽强的生命力、尤其是石上数枝焦墨竹叶的点缀.给人希望之感,更代表画家执拗而旷达的内心。竹为苏轼所喜,“其身与竹化,无穷出清新 庄周世无有,谁知此凝神” 在竹的身上,苏东坡找到了一种超脱、高洁之意。

画面右侧有枯树从怪石边斜比而来,树的下半段姿态虬曲却刚劲有力,有如扭曲挣扎而生的身躯,本有气冲云天之势,但线条的行进突然放缓,随即展开分枝,分枝上尤一叶,却悉数向天,枝梢直冲画外,表达了画家饱经风霜后的恬淡与安然 。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

苏轼

苏轼