-

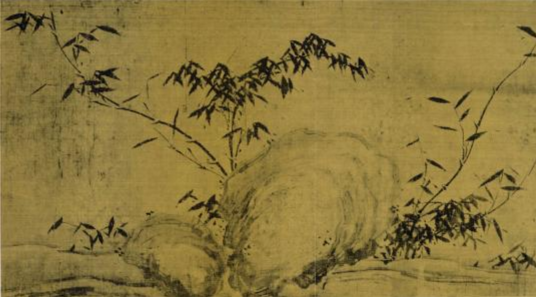

潇湘竹石图 编辑

《潇湘竹石图》为北宋苏轼创作的绢本水墨画,现藏于中国美术馆。

《潇湘竹石图》采用长卷式构图,展现湖南省零陵县西潇、湘二水合流处,遥接洞庭巨浸的苍茫景色。整幅画作以潇湘二水的交汇点为中心,远山烟水,风雨瘦竹,近水与云水、蹲石与远山、筱竹与烟树产生强烈对比,让人在窄窄画幅内如阅千里江山。

《潇湘竹石图》为苏轼传世之作两幅中的其中一幅,另一幅《枯木怪石图》已于抗战时期流入日本,2018年6月初意外在佳士得拍卖行出现。

中文名:潇湘竹石图

作者:苏轼

创作年代:北宋

规格:纵28厘米,横105.6厘米

画作类型:水墨画

现收藏地:中国美术馆

材质:绢本

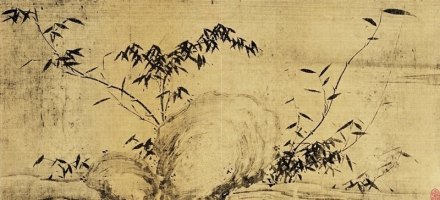

潇湘竹石图全景图

潇湘竹石图全景图

《潇湘竹石图》采用长卷式构图,以湖南零陵以西的潇湘二水合流处为背景,画面上景物不多,只土坡一片、石头两块、疏竹几丛;“左右烟水云山,渺无涯际,恰似湘江与潇水相会,遥接洞庭,景色苍茫”,画卷之末,题有“轼为莘老作”字样。

《潇湘竹石图》上有元明26家计3000多字的题跋,这些题跋有的叙事,有的赏析,有的仅是发表赞叹之情。

《潇湘竹石图》卷末端题有“轼为莘老作”五字款识。明代庐陵人吴勤考证,画作为苏轼在黄州时(公元1080年—1085年)赠予孙莘老的墨宝,落款中的“莘老”,即孙觉,东坡同年进士,孙觉与苏东坡在政治上观点相同,思想也非常接近,后来与东坡一起横遭政治迫害。

主题

潇湘竹石图

潇湘竹石图

苏轼为“文人画”的倡导者,在中国美术史上有着不可抹杀的功绩,但其所留传至今的画作极为稀少。透过《潇湘竹石图》折射出的是一种人与自然和谐发展的生存道理,流露出作者对事物认知的态度和思想感情,显示出作者的绘画艺术已达到造极的境界。

技巧

《潇湘竹石图》是苏轼利用近水与云水、蹲石与远山、筱竹与烟树强烈的对比作为画面的焦点展开描绘,画面自远至近而又及远,繁简、大小、疏密、动静等布局合理,段落分明,层次丰富,结构严谨。同时以潇湘二水的交汇点为中心,从而使画面出现惊涛拍岸般的高潮。围绕这个高潮,画面演变出此起彼伏的烟水云山:那宽敞延绵的潇湘二水使人心境开阔;宁静深寂的远野令人心旷神怡;烟树掩映下的对岸让观者赏心悦目,山川物态,应有尽有,意境盎然。苏轼在创作中始终把握以写潇湘二水上下万物寓“水”之意境的立意。

《潇湘竹石图》中亦可看到浓淡不一的竹叶,从竹子长势分析,有些以淡墨画出者殊无解释成叶背的可能。特别是所画之末端翻卷的竹叶,墨色全然如一,并未因翻出背面而有浓淡之别。其所以杂用浓墨淡墨,为了使画面富于变化,且使本来相当密集的竹叶不给人以壅塞之感。在这幅画上,用淡墨所画之叶为数不少,在用浓墨画出的叶子中作无规律的穿插,而为了整体的连贯性,遂在叶间增加许多小枝。不过与后世习用的“淡踢枝、浓撇叶”的做法不同,小枝的墨色很深,透过叶面仍可看到。苏轼画的竹叶逼真,长短阔狭浑如天成,叶尖既铦锐又鲜活,楚楚有生气。所画卷折的叶子用笔圆转翻跳,一气呵就。竹竿则以楷书及行书撇、捺、竖、横等笔法写就,笔笔到位,“用笔秀嫩,风韵高标,绝无画家气味,显然为文人之笔”。

构图

《潇湘竹石图》采用长卷式构图,以阔远、迷远、幽远之势,除了使画面充满张力之外,还可以使画面富于一种灵性的变化,使人在“窄窄画幅”内如阅千里江山,这是他严谨的创作思维与浪漫主义手法相结合的产物,是一种高度的艺术概括。展开画卷,首先映入眼帘的是一片远山烟水,可谓“景物至绝而微茫缥缈”。慢慢的又露出了“风枝雨叶瘦土竹,龙蹲虎踞苍藓石”和湍流之水,此图画石“磊落雄壮,苍硬顽涩,矾头菱面,层叠厚薄,覆压重深”,写竹“其茂梢劲节,吟风泻露、拂云筛月之态,无不曲尽其妙”,其水则犹如“输泻跳蹙之势,汹汹欲崩屋”。好一派紧张热闹气氛,扣人心弦。沿水势而上,激流渐缓,淡墨点染的烟水、云山、远树使构图更有一种险中取胜和搏动、层次丰富的艺术效果。

《潇湘竹石图》在构图上始终注意主次、轻重、繁简、动静等艺术对比以及连接贯通的艺术效果。

中国美术馆副馆长梁江:“美术馆珍藏的这幅苏轼孤本价值连城”。

明洪武三年(1370年),梁台李秉中从杜氏手中购得此卷,如获至宝,由李秉中之子李从善重新装裱后藏于家中,李从善从此继承父亲意愿,对此卷“珍藏愈固”。

明嘉靖三十七年(1558年),金陵李家的传人李甲峰携此卷来到江阳,在这里偶遇明代文学家杨慎,席间杨慎在画作上留下了一篇赏析的七言跋文,杨慎的墨宝对于《潇湘竹石图》无疑增色不少,而跋文本身也具有珍贵的艺术价值。

到了近代,《潇湘竹石图》的私人收藏者有两位,第一位是北洋军阀吴佩孚的秘书长白坚夫。北洋军阀统治时期,白坚夫在北京风雨楼古玩店中买走了苏东坡的两幅传世珍品:一是《枯木怪石图》;一是《潇湘竹石图》。前者是风雨楼主人从一个山东收藏者手中买来的,后者则是风雨楼的藏品。抗战时期,白坚夫把《枯木怪石图》卖给日本人,《潇湘竹石图》成为国内唯一的苏东坡画作。

1961年,白坚夫经济困难,决定把《潇湘竹石图》卖掉。他曾专程到上海,却没卖出去,后来又来到北京。白坚夫把《潇湘竹石图》拿给他的熟人、国家文物管理局文物处处长张珩看,但是鉴定过程中有专家认定这是赝品。白坚夫一气之下,卷起画走了。

原来嘉靖三十七年(1558年),明代杨慎在四川泸州(江阳)除了为《潇湘竹石图》题跋之外,还曾经为另一幅元人临摹东坡壁画的《风雨竹枝图》题跋。两幅画作都下落不明,一些学者误认这两幅图卷为同一幅画卷,否认《潇湘竹石图》为东坡真迹。白坚夫听说沈阳故宫博物院的杨仁铠先生在京开会便找到杨,杨仁铠就推荐他去找邓拓,巧的是邓拓也正在急急寻找这位白先生的下落。一次邓拓从外地出差回来,荣宝斋的画家许麟庐告诉他,前几天一位四川来的老先生曾拿着一幅苏东坡的手卷《潇湘竹石图》来荣宝斋询问价格。由于客人要价较高,荣宝斋一时难筹措到钱,那位客人走了。邓拓于是拜托许麟庐打听这位客人的去向。

《潇湘竹石图》在圈子内引起不小轰动,但是画作的真伪却一时成为难题。苏东坡的画迹,从来只见书载,不见画卷。邓拓认为,苏氏的真迹肯定是稀世珍宝,应当弄个究竟。正在这时,画家周怀民告诉邓拓,他家有一本日本出版的画册,其中印有苏东坡的《枯木怪石图》,邓拓立刻赶到周家,一边仔细地端详这张不足一尺见方的珂珞版印刷品,一边听周怀民介绍苏东坡绘画的特点。

这一天,画家许麟庐带白坚夫及《潇湘竹石图》找到邓拓。白坚夫的历史背景特殊,鉴于当时的特殊年代,许麟庐只介绍画,并不介绍卖画的主人。展开画卷,“隽逸云气扑面而来,画面上一片土坡,两块怪石,几丛疏竹,左右烟水云山,涉无涯际,恰似湘江与潇水相合,遥接洞庭,景色苍茫,令人心旷神怡。徘徊凝视,不忍离去。”邓拓后来将自己观画时感受写在了《苏东坡〈潇湘竹石图卷题跋〉》一文中。

邓拓鉴赏良久,才兴奋地对白坚夫说:“你这幅画我也不能辨别真伪,但它的珍贵是毋庸置疑的,很有研究价值。我虽然十分喜欢,但囊中羞涩,老先生你准备要多少钱?”话音未落,白先生激动地说:“由你保存我就放心了,关键在于我遇到了知音。”邓拓说:“古书记载苏轼流传在世的画迹就只《枯木怪石图》、《潇湘竹石图》两幅。若我能有幸珍藏一幅,乃我的幸事。”

白坚夫看到邓拓对这幅画十分看重,认为自己遇到了“知音”,于是价钱很快谈妥,双方同意作价5000元(也有说是3000元)。当时5000元不是一个小数目,邓拓答应当即付给2000元,其余3000元三天内全部还清。为凑足这笔钱,邓拓请来荣宝斋的经理和画师,忍痛从个人存画中挑选出24幅,经画师作价,凑足了3000元。邓拓成为《潇湘竹石图》的最后一位私人藏家。

邓拓购画后旁征博引写出《苏东坡〈潇湘竹石图卷题跋〉》一文,和该幅画一同在《人民日报》发表。

1964年邓拓请许麟庐帮忙从自己收藏的古画中精心选出包括《潇湘竹石图》在内的144件佳品,经过仔细斟酌,小心押上他的收藏印后无偿捐献给了中国美术家协会。捐赠活动非常平静,没有仪式,甚至没有一纸证书。苏东坡的《潇湘竹石图》成为中国美术馆的镇馆之宝。

1984年春,国家文物局组织了谢稚柳、启功、杨仁铠、刘九庵、徐邦达等文物专家,对《潇湘竹石图》进行鉴定,确认邓拓保存并捐赠的《潇湘竹石图》是苏东坡的真迹。

2020年1月19日至2020年3月28日,《潇湘竹石图》在“中国美术馆新年展:向捐赠者致敬——中国美术馆藏捐赠作品展”中展出。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。