-

郭兴 编辑

郭兴(1330年-1384年),濠州(今安徽凤阳市)人。明朝开国名将,淮西二十四将之一,武定侯郭英和郭宁妃的哥哥。

元至正十二年,参加郭子兴起义军,归顺朱元璋作战四方,屡立功勋。参加鄱阳湖之战,建议使用火攻,大破汉王陈友谅。平定张士诚后,出任镇国上将军、都督佥事,跟随徐达北伐。

明朝建立后,获封巩昌侯,平定四川,镇守北平,巡行边疆。洪武十七年(1384年),去世,获赠陕国公,谥号宣武。

所处时代:元末明初

民族族群:汉族

出生地:濠州

出生日期:1330年

逝世日期:1384年

主要成就:鄱阳湖大战献火攻计

本名:郭兴

爵位:巩昌侯→陜国公(赠)

谥号:宣武

早年经历

主词条:红巾军起义、淮西二十四将

郭兴本名郭子兴,因与同时期的濠州红巾军领袖郭子兴同名同姓,故史料多称之为郭兴。

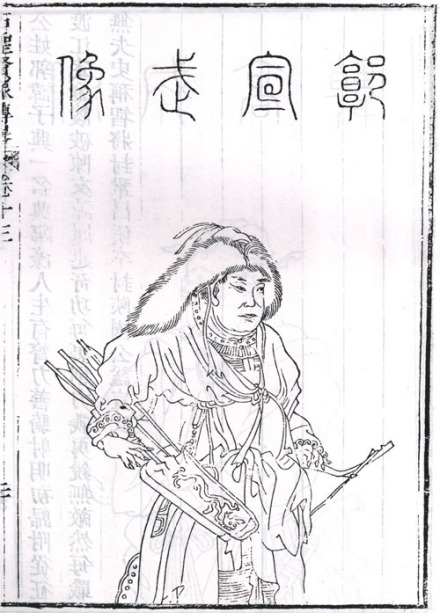

郭兴半身像

郭兴半身像

至正十四年(1354年),朱元璋脱离郭子兴自谋发展,带着徐达、汤和、郭兴、郭英等二十四人离开濠州,南略定远。他们沿途逐渐壮大,先后夺取滁州、和州(治今安徽和县),又渡江攻占采石矶(在今安徽马鞍山西南)、太平府(治今安徽当涂)等地,至至正十六年(1356年)时攻取了集庆路(治今江苏南京)。 朱元璋改集庆路为应天府,以之为根据地,自称吴国公。 郭兴一路随军征战,常担任朱元璋的宿卫,并在攻取集庆一战中有“先登”之功,被授为管军总管。

从平江南

主词条:朱元璋统一江南之战、鄱阳湖之战、平江之战

至正十七年(1357年),郭兴随徐达攻取常州,又升任统军元帅。 当时,应天府周边形势极为严峻。东有张士诚,西有徐寿辉。南方又有别不花、石抹宜孙、石抹厚孙等一众元朝将领分屯于宁国(治今安徽宣城)、处州(治今浙江丽水)、婺州(治今浙江金华)、衢州等地。 郭兴在此后几年间随军转战,先后夺取了宁国、江阴、宜兴、婺州、安庆、衢州,屡立战功。 朱元璋的势力由此不断发展壮大。

至正二十年(1360年),徐寿辉为部将陈友谅所杀。 陈友谅自立为帝,建立了汉国(陈汉)政权,据有江西、湖广之地。但朱元璋于次年(1361年)亲征陈友谅,长驱直入,攻取了其根据地江州(治今江西九江),迫使陈友谅逃往武昌(治今湖北鄂州)。 郭兴当时亦从征陈友谅,并在至正二十二年(1362年)时随军攻取了汉国重镇龙兴路(后改称洪都府,治今江西南昌)。

至正二十三年(1363年),陈友谅趁朱元璋与张士诚交战,以重兵围攻洪都,却顿兵八十余日不能破城,后闻朱元璋来援,乃撤围而走,至鄱阳湖迎战朱元璋。当时,陈友谅的水军以庞大的战舰“连锁为阵”。而朱军船小不能仰攻,接连受挫。朱元璋于是采纳郭兴的建议,改以火攻迎敌,果然连战连胜,屡破陈友谅。陈友谅困守湖内,最终粮草将尽,只得冒死突围,却在混战中被流矢射死。残部在张定边的率领下逃回武昌,拥立其子陈理为帝。

至正二十四年(1364年),朱元璋进称吴王,正式建立西吴政权。(张士诚此时亦称吴王,故史家称张士诚为东吴、朱元璋为西吴。)不久,朱元璋又亲征武昌,迫降陈理,灭亡了陈汉政权。他随后改革军制,撤销了诸翼统军元帅府,改设十七卫亲军指挥使司。 郭兴在攻打武昌的战役中“洒血驰战,多所斩获”,因功被委任为鹰扬卫指挥使,后随徐达攻取庐州(治今安徽合肥)、安丰(在今安徽寿县),“率先陷阵”,大破东吴军。 他在次年(1365年)又南攻湖广,相继攻取襄阳、衡州(治今湖南衡阳)、澧州(治今湖南澧县)、辰州(治今湖南沅陵)等地。

至正二十六年(1366年),徐达在夺取高邮、淮安等淮东重镇后,又攻入浙西,夺取湖州,继而与常遇春、郭兴、华云龙、汤和、王弼、张温、康茂才、耿炳文、仇成、何文辉等将合围平江,经过八个多月的攻城战,最终于次年(1367年)九月攻破平江。张士诚被俘送应天后自杀而死,东吴政权至此灭亡。 郭兴在平吴之役中随徐达转战淮东、浙西,多次“裹创力战,功绩尤著”,升任镇国上将军、大都督府都督佥事。

建功封侯

洪武元年(1368年),朱元璋称帝,建立明朝,史称明太祖。徐达、常遇春则率大军北伐,于当年八月攻入大都(治今北京),结束了元朝在中原的统治。元廷退居漠北,史称北元。 当时,郭兴随徐达进兵中原,攻取汴梁路(治今河南开封),在明军攻取大都之战期间一直留在河南,率鹰扬卫指挥使于光、威武卫指挥使金兴旺扼守潼关 。潼关号称三秦门户,陕西的哈麻图、李思齐、张良弼等元朝将领若想收复河南,必先夺回潼关。郭兴在潼关“悉力捍御”,力抗陕西元军。 元将王左丞曾自河中(治今山西永济西南)来攻潼关。郭兴和于光等大破元军,追奔数十里。

洪武二年(1369年),徐达攻入陕西,命郭兴率轻骑直捣奉元路(治今陕西西安),自率大军继进。奉元守将哈麻图不战而逃。明军顺利占领了奉元路,并改为西安府。 不久,郭兴又随徐达攻取巩昌府(治今甘肃陇西),并留守其城。 他在巩昌招聚流亡,威服境内的西戎、羌夷。

洪武三年(1370年),郭兴被任命为秦王府武傅,兼任陕西行都督府佥事。 是年十一月,朱元璋大封功臣,册封六公二十八侯,并钦定功臣位次。郭兴因“不奉主将之命,不守纪律,虽有功劳,未足掩过”,最终仅被封为侯爵。他位列功臣第十五 ,授开国辅运推诚宣力武臣、荣禄大夫、柱国,封巩昌侯,食禄一千五百石,许子孙世袭,并获赐诰命铁券。

洪武四年(1371年),明军分兵两路,攻灭了割据蜀地的明夏政权。郭兴隶属于傅友德的北路军,由秦陇南下,从破汉州(治今四川广汉)、成都。

洪武六年(1373年),徐达命郭兴与李文忠、冯胜等将领分屯山西、北平等处,准备伺机进讨北元。 不久,郭兴和临江侯陈德兵进答剌海子(即达里诺尔湖,在今内蒙古克什克腾旗),大败元军,斩首六百余级,生擒同佥兴都等七百余人,缴获驼马牛羊千余头。 后来,郭兴又与陈德、叶昇奏请朝廷,将绥德、庆阳等地的百姓迁入内地。 他在次年(1374年)曾和冯胜、邓愈、汤和被一同召回应天,商议边务,但很快便“复镇北边”。

晚年及病逝

洪武十二年(1379年),郭兴与汤和、陆仲亨、周德兴、黄彬一同奉旨到临清练兵。 他后来又随徐达“巡抚北边,训练士卒”,至洪武十六年(1383年)被召还应天。

洪武十七年(1384年),郭兴在应天病逝,终年五十四岁。朱元璋为此辍朝三日,追赠其为陕国公,赐谥号宣武。

洪武二十三年(1390年),郭兴被追定为胡惟庸逆党,其世袭爵位被废除。

张廷玉:诸将当草昧之际,上观天命,委心明主,战胜攻取,克建殊勋,皆一时之智勇也。

郭兴在攻取常州之战中,一连七个月昼夜不卸战甲,以致身上都生出了虱子。

辈分 | 关系 | 姓名 | 简介 |

|---|---|---|---|

家世 | 曾祖 | 郭参 | 累赠营国公。 |

曾祖母 | 何氏 | 累赠营国夫人。 | |

祖父 | 郭聚 | 累赠营国公。 | |

祖母 | 赵氏 | 累赠营国夫人。 | |

父亲 | 郭山甫 | 累赠营国公。 | |

母亲 | 韩氏 | 累赠营国夫人。 | |

同辈 | 长兄 | 名不详 | 早夭。 |

次兄 | 名不详 | 福建都指挥使。 | |

四弟 | 郭英 | 武定侯,赠营国公,谥号“武襄”。 | |

幼弟 | 郭德成 | 骁骑舍人。 | |

姐妹 | 郭氏 | 嫁明太祖朱元璋,宁妃。 | |

—— | 配偶 | 汪氏 | 巩昌侯夫人。 |

子辈 | 长子 | 郭景仪 | 征五开时,去世。 |

次子 | 郭振 | 生平不详。 | |

三子 | 郭宗 | 生平不详。 | |

四子 | 郭官僧 | 生平不详。 |

亲属参考资料:

《明史·卷一百三十一·列传第十九》

《明名臣琬琰录·卷四·陕国宣武郭公神道碑铭》

刻满了云龙纹饰的郭兴墓碑

刻满了云龙纹饰的郭兴墓碑

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。