-

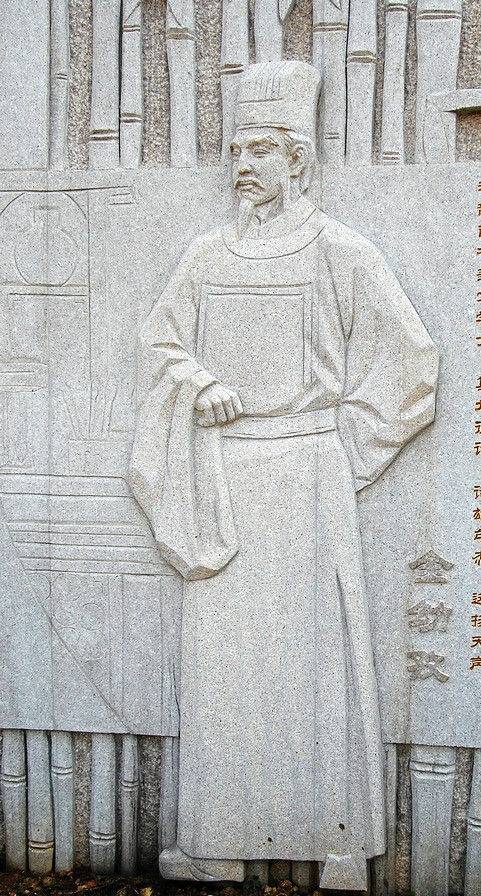

金幼孜 编辑

金幼孜(1368年5月26日-1432年1月19日),名善,以字行,号退庵。江西临江府新淦县(今江西省吉安市峡江县罗田镇徘山村)人 ,祖籍湖广宝庆府新化县(今湖南省娄底市新化县) ,明代初期名臣、内阁次辅。

建文二年(1400年)进士,授户科给事中。永乐元年(1403年)任翰林检讨,与解缙等人同值文渊阁,升侍讲,为太子讲学。永乐八年(1410年),随明成祖亲征,奉旨写平胡诏,代拟敕谕数道。永乐十二年(1414年),与胡广、杨荣等编纂《五经四书性理大全》,升翰林学士。永乐十八年(1420年),晋文渊阁学士。永乐二十二年(1424年),鞑靼阿鲁台犯境,再次随永乐帝亲征,不久明成祖驾崩,与马云密不发丧,护丧归京,计程七日。洪熙元年(1425年)拜户部右侍郎兼文渊阁大学士,不久加太子少保衔兼武英殿大学士,年底升任礼部尚书兼大学士如故,支领三俸。宣德元年(1426年)诏为总裁,修纂永乐、洪熙两朝实录。 宣德六年十二月十六日(1432年1月19日),金幼孜去世,享年六十四岁, 赠荣禄大夫、少保,赐谥号“文靖”。

金幼孜历经永乐、洪熙、宣德三朝,深得三代皇帝的信任,在内政、边事以及对皇储的培养兢兢业业,孜孜不倦,始终保持谦恭的态度,杨士奇曾诗赞金幼孜“才华一代文章伯,事业三朝社稷臣”,在金幼孜去世的当夜,明宣宗亲题挽诗,对金幼孜的去世表达了沉重的悲痛,并对其为官数十载的政治功绩作了充分的肯定。

别名:金幼孜

字:幼孜

号:退庵

所处时代:明朝

民族族群:汉族

出生地:江西临江府新淦县(今江西省吉安市峡江县罗田镇徘山村)

出生日期:1368年5月26日

逝世日期:1432年1月19日

主要成就:数从北征,代拟敕谕数道

主要作品:《文靖公全集》等

本名:金善

官职:太子少保、礼部尚书兼武英殿大学士

追赠:荣禄大夫、少保

谥号:文靖

祖籍:湖广宝庆府新化县(今湖南省娄底市新化县)

求学生涯

明洪武元年五月十日(1368年5月26日),金幼孜出生于江西临江府新淦县(今江西省吉安市峡江县罗田镇徘山村), 生而聪颖,秀拔不群,自幼即刻苦于学,其父金守正认为他很特别。 等待长大以后,金幼孜跟随聂铉学习儒家经典《春秋》。学成后,入新淦县学为邑庠生(俗称秀才)。 金幼孜与练子宁同学,二人十分友善,练子宁曾经对金幼孜说:“你在他日必为良臣,我必为忠臣,没有互相辜负的地方。”

建文元年(1399年),金幼孜赴省城南昌参加江西乡试,中第九名举人。 建文二年(1400年)二月,再赴南京参加礼部主持的会试,金幼孜列第十三名。

初入仕途

建文二年(1400年)三月,举行殿试,建文皇帝亲自策问,金幼孜列二甲第四名,赐进士出身,授职户科给事中。

建文四年(1402年)六月,朱棣的靖难军在破南京城之际,周是修与杨士奇、解缙、胡靖及金幼孜、黄淮、胡俨相约一起去死。临难时,最终只有周是修完成了他们的约定。

成祖恩遇

建文四年七月十日(1402年8月8日),金幼孜因其文学功底,被推荐担任翰林院检讨。 九月,金幼孜与解缙、胡广等七人进入内阁,参预机务。 十一月十日(12月4日),金幼孜等七人皆升职,幼孜为翰林院侍讲,官阶承直郎。

永乐元年(1403年),明成祖赐予金幼孜象笏、幞头与二品织金衣等物。 当时,翰林院和坊局之臣在东宫讲书,都先要准备所讲的经义,由阁臣阅正后,呈明成祖批览,然后才得进讲。解缙讲《书经》,杨士奇讲《易经》,胡广讲《诗经》,金幼孜讲《春秋经》,金幼孜借此呈上《春秋要旨》三卷。

永乐二年九月二十二日(1404年10月25日),明成祖在右顺门(今熙和门)诫谕金幼孜等内阁诸臣,都被赏赐五品公服,七人的妻子都奉旨面见皇后。

永乐五年十一月一日(1407年11月30日),明成祖擢升金幼孜为右春坊右谕德,仍兼翰林院侍讲,官阶奉训大夫。明成祖传谕吏部,说在内阁当值的胡广、金幼孜等人已任满,不要改作他任。 永乐六年十一月十日(1408年11月27日),明宣宗为皇长孙,明成祖命翰林院近侍官员辅导明宣宗读书,金幼孜参与其中,成为明宣宗的老师。

扈从出塞

永乐七年(1409年),金幼孜随明成祖巡幸北京,并赏赐锦衣狐帽、狐裘鞍马。

永乐八年(1410年),明成祖北征,金幼孜与胡广、杨荣随行。明成祖驻扎在清水源,有泉水涌出。金幼孜献上铭,杨荣献上诗,明成祖都以最高等级给予慰劳。明成祖敬重金幼孜的文学才华,所过山川要害,总命他加以记载,金幼孜就在马鞍上当场起草。使者从瓦剌来,明成祖召幼孜等人傍车舆而行,谈论敌方之事,对他很亲信和倚重。他曾与胡广、杨荣和侍郎金纯迷路陷在山谷中。天黑时,金幼孜从马上掉下来,胡广、金纯去而不顾,杨荣为他结鞍再行,走了一会儿金幼孜又掉下来,杨荣便将自己的马让给他骑,第二天才到达行在所。那个晚上,明成祖派出十几名使者追寻杨荣和金幼孜,但都没有找到。他们回来后,明成祖非常高兴。此后每次北征,金幼孜都随从,他还写下了《北征前录》和《后录》。冬季,金幼孜随明成祖回到南京,升阶金幼孜为奉直大夫。

永乐九年十月十七日(1411年11月3日),明成祖命金幼孜担任纂修官,参与重修《明太祖实录》。 永乐十年(1412年),金幼孜为壬辰科会试考官,号称得人。二月一日(3月13日),阁臣胡广、黄淮、杨荣、杨士奇、金幼孜五人皆赐诰命,推恩先世。金幼孜父金守正赠右春坊右谕德,母陈氏、故妻孔氏皆赠宜人,生母罗氏封太宜人。

永乐十一年(1413年),金幼孜再随明成祖驾幸北京。永乐十二年(1414年)三月,明成祖亲征蒙古瓦剌部,幼孜与胡广、杨荣皆随从出征。金幼孜撰有《北征后录》一卷。回京后,明成祖命金幼孜、胡广、杨荣等文臣纂修《五经四书性理大全》。次年书成,赏赐甚厚。 永乐十四年四月十三日(1416年5月10日),金幼孜升翰林院学士,仍兼右春坊右谕德,官阶奉议大夫。是年冬,随驾还南京。

永乐十五年(1417年),金幼孜再随明成祖驾幸北京。

担任次辅

永乐十六年五月二日(1418年6月5日),《明太祖实录》修成,书上,明成祖在礼部大宴,犒劳修书文臣。赐金幼孜金织纱衣、钞币等物。 五月八日(6月11日),胡广去世,杨荣继任内阁首辅,金幼孜顺理成章成为内阁次辅。

永乐十八年闰正月七日(1420年2月20日),金幼孜与杨荣一同进官为文渊阁大学士,仍兼翰林院学士之职。

永乐二十年(1422年),金幼孜跟随明成祖北征,因行军缺乏粮食,与杨荣陈述利害,返回北京。

永乐二十二年(1424年),金幼孜再次随从明成祖北征,途中士兵疲惫,明成祖向群臣问对策,没有人敢回答。只有金幼孜说不宜深入,明成祖不听。五月十日(6月6日),军队到达开平,对杨荣、金幼孜说:“朕梦见神人两次说上帝好生,这是什么兆头?”杨荣、金幼孜回答说:“陛下此举,固在于除暴安民。但火烧昆仑,玉石俱焚,望陛下留意。”明成祖同意他们的意见,当即命他们起草诏书,诏谕各个部落。 军队回到榆木川时,明成祖驾崩,秘不发丧。杨荣到京师报丧,金幼孜护梓宫返回。

洪熙重臣

永乐二十二年八月十五日(1424年9月7日),朱高炽即皇帝位,是为明仁宗。 八月十七日(9月9日),金幼孜升任户部右侍郎兼文渊阁大学士。 不久加封为太子少保兼武英殿大学士。 九月二十六日(10月18日),明仁宗赐吏部尚书蹇义及杨士奇、杨荣、金幼孜银章各一枚,叫“绳愆纠缪”,要他们同心协力参与重要事务,凡有阙失应当说明的,均用此印密封上报。 十月十六日(11月6日),明仁宗命金幼孜、杨荣、杨士奇在承天门外一起审查并记录囚犯的罪状。明仁宗还下诏给法司,审查重案囚犯必须会同这三位大学士一起办,明仁宗对他们的委任更重了。十一月十六日(12月6日),明仁宗御临西角门阅览廷臣的制诰,对三学士说:“你们三人和蹇义、夏原吉两位尚书,都是先帝旧臣,朕正靠你们来辅佐。朕曾见前代君主不喜欢听直言,虽是一向所亲近的人,也因为惧怕君主之威而顺从君主的旨意,缄默不言以讨好君主。贤良之臣,所言不被采纳,便会退而闭口。朕与诸位爱卿应当引以为戒。”金幼孜等人叩头致谢。

洪熙元年正月五日(1425年1月24日),金幼孜进升为礼部尚书,仍兼大学士、学士,并支给三职俸禄。 明仁宗又赐金幼孜诰命,赠幼孜祖父金仲卿、父亲金守正皆太子少保兼武英殿大学士,赠其祖母周氏、母陈氏、故妻刘氏皆夫人;封其生母罗氏为太夫人,继室屠氏为夫人。 春,金幼孜以母亲年老请求告归乡里,不久后母亲又去世,留乡守孝。

守制复出

宣德元年五月十六日(1426年6月21日),明宣宗诏令金幼孜出来任职,修撰两朝实录,充任总裁官。

宣德三年七月十五日(1428年8月25日),金幼孜持节到宁夏,册封庆府郡王妃。他所经过的地方,都询问士兵和百姓疾苦,回来后上奏明宣宗,明宣宗都嘉许并采纳了。

宣德五年正月二十二日(1430年2月14日),永乐、洪熙两朝实录修成,明宣宗颁赐金幼孜白金鞍马、金织袭衣等物,并赐宴于中府。 是年冬,金幼孜跟随明宣宗巡视边关,度过鸡鸣山时,明宣宗说:“唐太宗仗着其英武征辽时,曾经过此山。”金幼孜回答说:“唐太宗不久便后悔这一战役,所以修建了悯忠阁。”明宣宗说:“此山在元顺帝时崩塌了,成为元朝灭亡的征兆。”金幼孜回答说:“元顺帝是亡国之主,就是山不崩,国也必亡。”

溘然长逝

宣德六年(1431年)秋,年过花甲的金幼孜患疾,明宣宗命御医前往金幼孜家中诊断。 到了冬季,金幼孜病情恶化,同僚好友杨荣、杨士奇前往其家看望。金幼孜病重之时仍废私念公,说道:“死无足惜,但愧无以报朝廷、益生民。”十二月十六日(1432年1月19日),家人嘱咐他请求身后之恩,但金幼孜不听。他说:“这种做法是君子所耻的行为。”说完,金幼孜便离开了人世,享年六十四岁。 讣闻,明宣宗哀伤悲叹,于是赠荣禄大夫、少保,赐谥号“文靖”。

政治

金幼孜等人对太子赞善有加,因其儒雅仁爱,在靖难之役中以万人抵御李景隆的五十万大军,且未被建文帝封王的反间计所诱惑。此外,明成祖曾任命金幼孜等人辅佐东宫,金幼孜讲《春秋》,以自己的理解传授储君,深受儒家思想的影响,重人伦明道德,词理严正,随后承命作《春秋要旨》。

永乐二十二年(1424年),明成祖第五次北征,还军至榆木川时卒于途中,死前留下遗诏传位于皇太子,但此时汉王对皇位觊觎已久,杨荣、金幼孜等人商量对策,以六军在外,秘不发丧 ,杨荣随即讣告太子朱高炽,金幼孜则护梓宫归,等明成祖棺回京,太子宣告遗诏,明仁宗即位。

金幼孜多次持节册封,永乐二十二年(1424年)冬,“奉命持节册赵王妃及封梁王”,仁宗命金幼孜持节册封赵王妃和梁王;宣德四年(1429年),宣宗命太子少保礼部尚书兼武英殿大学士金幼孜,吏部员外郎魏骥为正副使,持节册宁夏左卫指挥佥事赵璧女为庆世子妃,宁夏左屯卫指挥佥事张铭妹为真宁王妃,宁夏中护卫指挥同知倪昇女为安化王妃。金幼孜路经河南,游览周秦汉唐遗存的废墟故址,到达宁夏后,在宁夏游走过很多地方,写下了关于山川胜迹的诗歌。金幼孜持节宁夏三年,所到之处,询问士兵、百姓的疾苦,回京后奏给宣宗,宣宗得以了解更多关于宁夏的风土人情及社会安定情况,对边防安宁有一定的积极意义。

军事

永乐二十年(1422年)三月,明成祖第三次北征,阿鲁台不战而走,明军搜索了两个多月,始终不见其踪迹,由于深入蒙古太远,兵士疲惫,粮草供应不足,且距阿鲁台军队相隔甚远,金幼孜与杨荣上疏言军中利害,于是明成祖下诏班师回京。明成祖为鼓舞士气,犒劳将士,分四等赐宴,荣、幼孜皆列前席,接受上等赏赐。

永乐二十二年(1424年)三月,明成祖第五次北征。当时,明成祖已五次出塞,士卒饥冻,后勤供给不继,士卒死亡十分之二三。大军抵达答兰纳木儿河,还不见敌人。明成祖问群臣进退之策,群臣皆畏罪,只有金幼孜、杨荣二人言宜班师回朝。

文学

金幼孜虽自幼学习儒家经典,但并不排斥佛道两家,强调儒道佛三家兼收并蓄,并在其文学创作中体现出来。金幼孜身为台阁重臣,深受国家体制的影响,具有强烈的台阁体作家所共有的道德操守与人格特征,主张文学创作的目的在于鸣国家之盛,创作内容也多为皇帝歌功颂德或描述明主统治下的社会民生,其创作风格具有明显的台阁体的雍容典雅、和平温厚的艺术特点。

金幼孜的诗歌大致分为三类,第一类为应制诗,其中包括两首直接应制的诗歌,其余皆为间接应制,即借助于外物歌颂皇帝圣德与太平盛世,如:以自身带有祥瑞之气的事物为主要描述对象的瑞应颂圣诗,在皇帝宴游过程中用以歌功颂德的诗歌为宴游颂圣诗,于边塞羁旅生活中彰显皇帝军事才能与军队威仪的诗歌为边塞颂圣诗。

第二类诗歌为交际应酬诗,这类诗歌的数量最多,金幼孜为人谦恭,交友广泛,尤其是与同僚、乡友之间多以诗文题赠、唱和。按送别诗创作内容可将其分为送友归省诗、送友还乡诗、送友赴任诗,其诗歌内容多为描述与友人分别时的场景,表达对友人的怀念,并赞美友人的美德、政治才能或借友人还乡表露自己对故乡的怀念与对还乡的渴望,值得一提的是,题赠诗中也包含送别诗,且内容与送别诗的内容大体一致;除此之外,题赠诗中还包括题轩堂房斋名诗、题画诗、题景诗,以所题内容为创作对象,根据所题内容的特征,或赞美其主人的品质,或表达对山水田园生活的渴望,或借以表达自己的个人情操;唱和诗多为与同僚、乡友之间的唱和,有些为歌颂圣德所作,有些则纯粹为友人之间的唱和之作;庆寿与挽诗主要围绕创作对象的事迹或品行展开,或赞美,或哀挽。

第三类为抒情咏怀诗,按诗歌情感表达倾向可以分为咏怀诗、怀人诗、托物言志诗,这类诗歌的创作视野由鸣国家之盛转向个人的情感表达,与应制诗文相比更具艺术表现力与感染力。形式方面,诗歌以单首为主,兼有组诗;风格方面,诗歌具有台阁体诗歌所共有的雍容典雅的艺术特点,善长用典,重视唐之前的诗歌;与明代台阁体其他诗人的诗歌相比,虽其诗歌有一定的特点与研究价值,但金幼孜的诗歌并未突破台阁体诗歌创作的总体趋向,即使是其诗歌中的抒情咏怀之作也未超出同时期诗人的创作。

明成祖朱棣:朕即位以来,尔七人(解缙、黄淮、胡广、胡俨、杨荣、杨士奇、金幼孜)者,朝夕相与共事,鲜离左右。 (《明太宗实录》引)

练子宁:子异日必为良臣,我必为忠臣,无相负也。 (《江西通志》引)

杨士奇:①公为人简易沈黙,温裕有容,居家敦孝友之行。 (《太子少保礼部尚书兼武英殿大学士赠荣禄大夫少保谥文靖金公墓志铭》)②公侍太宗皇帝,凡四出师征幕北,此盖永乐八年第一出师也……公以清材博学,介胄橐鞋,从属车司命令,而间暇形诸咏歌,长篇短章,讽讽乎铺写鸿猷,宣扬伟绩,凡山川气候之殊,道途涉历之远,所以充拓见闻,发舒志意者,靡不备之。 (《东里文集》)

杨士奇等:幼孜为人简易沉默,温裕有容,论事必正,泛爱无所忤。其学该博,文章和平宽厚,类其为人。不伐善,不骛名。其在朝廷,论思献纳,预有裨益。 (《明宣宗实录》)

杨荣:①国家当太平熙洽之时,必有忠谨朴实之臣。论思献纳其间,而后克臻至治之盛,故资善大夫、太子少保、礼部尚书兼武英殿大学士金公实其人焉。 (《故资善大夫太子少保礼部尚书兼武英殿大学士赠荣禄大夫少保谥文靖金公神道碑铭》)②余与公同年同官,处禁林三十余年,出则聊镳,入则同席,虽亲兄弟不是过也。自公之没,痛伤于怀,弗能自释,铭奚可辞?惟公孝友谦恭,沉实利易,乐善泛爱出于天性。其学问淹贯,文章丰畅为人所爱重。凡三扈从往来两京,五从北征沙漠,执笔从事于行阵之间,乘危涉险,未尝以劳勚为言。其在动作进止皆有常度,论思献纳多所裨益,是以历事累朝,荐膺宠任。眷遇虽隆,而自处益谦,名其燕休之所曰“退庵”,可谓得大臣之体矣。 (《故资善大夫太子少保礼部尚书兼武英殿大学士赠荣禄大夫少保谥文靖金公神道碑铭》)

李贤等:历事累朝,论思献纳,多所禆益。文章丰畅,为人所爱重。眷遇虽隆,而自处益谦。 (《明一统志》)

郑岳:杨文敏、金文靖、杨文贞皆有非常之功。 (《山斋文集》)

廖道南:①予观国史,称述文靖简易沉默,温裕有容,且不伐善,不骛名,名其燕室曰退庵。古所谓金玉君子者,非其人耶?七人之中,保全始终,坚立名节如公者,盖不多见也。 (《殿阁词林记》)②宣德间,时则有若解大绅之雄放,胡光大之豪宕,杨文贞之精密,金文靖之沉浑。 (《殿阁词林记》)

符验:与广同时有解缙、杨士奇、夏原吉、杨溥、杨荣、黄淮、金幼孜、蹇义辈,皆攀龙附凤,为时大臣云。 (《革除遗事》)

项笃寿:胡(广)、金(幼孜)二公,皆以文学遇主,致身清华,即鸿议密谟,不可得闻。而胡却封禅,金劝班师,持正不足多乎? (《今献备遗》)

王世贞:解大绅文实胜诗,颇自足发,不知所裁。胡光大、杨勉仁、金幼孜、黄宗豫、曾子启、王行俭诸公,皆庐陵之羽翼也。 (《弇州四部稿》)

林材:杨(士奇)、金(幼孜)二学士皆文章宿老,蔚为儒宗。尚默乃能必之,二公若合符节何哉。 (《福州府志》)

李邦华:祖宗朝如黄淮、杨士奇、金幼孜、胡俨、薛瑄、李贤、杨一清、张孚敬等,未尝由词林也,而建竖颇不居人后,概可睹矣。 (《请法祖宗制用人疏》)

查继佐:幼孜简易沉默,不务为名。 (《罪惟录》)

孙岳颁等:文靖其学该博,文章和平宽厚,类其德性。书兼工真行。 (《御定佩文斋书画谱》)

李光地:朱明二百余年全不出人,想因靖难搜穷种类,而胡广、杨荣、金幼孜皆迎降无耻之辈,历相多年,士气遂尽。 (《榕村语录》)

张廷玉等:①幼孜简易静默,宽裕有容。 (《明史》)②黄淮功在辅导,胡广、幼孜劳著扈从,胡俨久于国学。观诸臣从容密勿,随事纳忠,固非仅以文学翰墨为勋绩已也。 (《明史》)③得士自艮外,胡靖、吴溥、杨荣、金幼孜、杨溥、胡濙、顾佐等皆为名臣。 (《明史》)

嵇璜等:广与同榜杨荣、金幼孜、杨溥、胡濙、顾佐、陈洽皆为永乐时名臣。 (《钦定续文献通考》)

纪昀等:①自胡广以下,如杨荣、金幼孜等凡四十二人,悉一时知名之士。 (《钦定四库全书总目》)②幼孜在洪武、建文之时,无所表见。至永乐以讫宣德,皆掌文翰机密,与杨士奇诸人相亚。其文章边幅稍狭,不及士奇诸人之博大,而雍容雅步,颇亦肩随。盖其时明运方兴,故廊庙赓飏,具有气象,操觚者亦不知也。 (《钦定四库全书总目》)

和珅等:幼孜善律法,多平反。 (《大清一统志》)

陈田:文靖与杨文敏、胡文穆在成祖时最为亲幸,征伐巡幸皆在左右。 (《明诗纪事》)

阳山寻墓

永乐三年(1405年)秋,金幼孜和胡广、解缙奉皇命“往观”阳山碑材开凿情况。观罢回京途中,顺路造访了南朝梁代本业寺。他们在雅致的“小轩”中坐定,品味从寺内古井中汲水所烹之茶,又取酒小酌,然后乘着酒兴攀登寺庙后面的山峰。回到寺庙,天已经黑了。在灯下饮酒、用饭,然后到另一间“小室”就寝。入夜的古寺分外寂静,空旷的山野传来天籁之声。别样的环境让他们久久难以入睡,想到方志上记载东晋大诗人谢灵运墓就在此寺附近,便一心想去造访。可是,次日打听谢墓的方位时,僧人竟回答“不知其处”。

七日为君

永乐二十二年(1424年)七月,北征回京途中,明成祖朱棣在榆木川(在今内蒙多伦西北)病逝。为稳定军心和政局,与随军大臣商议,暂不发丧,由杨荣急驰京师认告、金幼孜随军对外如明成祖在生一样,每日按往常仪觐见、进食,一切语令皆由金幼孜拟就发出,如此代皇帝发号施令,七天后到京,于是其家乡有金幼孜“七日为君”之说。金幼孜家乡排山村金氏祠堂大厅内两根柱上就贴着一副对联:“三朝宰相世上有,七日为君天下无”,其意指的是金幼孜曾任职永乐、洪熙、宣德三朝内阁,为三朝宰相,在明成祖死后护丧到京期间,代替明成祖行使了七日诏天下的君权,故日“七日为君”。

家世背景

金幼孜的先祖居住在湖广宝庆,直到远祖金彦开始居住在新淦的厚聚,据记载:“金彦,新化人,力学善属文,天资敦厚,喜赈困窭,而孝友,邵人号‘义门金氏’,胡寅尝记其事,后牧守奉诏举彦孝廉,为‘天下第一’。”金彦好学,擅长文章,敦行孝友,扶危济困,郡人号为“义门金氏”,后举孝廉为“天下第一”。刘宋末年,萧道成谋反篡位,金彦时任广州都督,拜骠骑左将军,手中有一定的军事储备,袁粲约金彦起兵合诛萧道成,过庾岭时,与萧道成兵战三日,兵败潜逃,隐居于巴丘之西蟮岭之北,依刘墨宝家而居,其子金俊入赘刘家,于是便定居在此地,金彦也隐姓埋名,自谓刘绍,因其“厚风聚气”之意名其地为“厚聚”。之后三十年,金彦公家族一直以刘姓自居,直到梁朝取代了齐朝,萧家覆灭,才在梁朝天监年间恢复金姓,因为当时是在新淦县,故金彦后裔也被称为“新淦厚聚金氏”。宋建隆元年,始祖金清又迁徙到洪坑。到十一世祖金行又从洪坑迁徙到培山,直到金幼孜,一直居住在培山。

人物亲属

辈分 | 关系 | 姓名 | 简介 |

|---|---|---|---|

先辈 | 曾祖父 | 金德明 | 以儒学传家。 |

祖父 | 金仲卿 | 以儒学传家,赠太子少保、武英殿大学士。 | |

父亲 | 金固 | 字守正,号雪崖先生。永乐初,郡太守知其贤,聘其为训导。赠太子少保、武英殿大学士。 | |

母亲 | 罗氏 | 封太夫人。 | |

妻子 | 原配 | 刘氏 | 赠夫人。 |

继室 | 屠氏 | 封夫人。 | |

子辈 | 长子 | 金昭伯 | 宣德二年(1427年)进士。 |

次子 | 金武伯 | —— | |

三子 | 金坚伯 | —— | |

四子 | 金文伯 | —— | |

五子 | 金寿伯 | —— | |

参考资料: | |||

金幼孜早期在东宫讲学时曾上呈《春秋要旨》三卷 ,随朱棣北征时著有《北征前录》和《后录》 ,后又与胡广、杨荣参与编撰《五经四书性理大全》 。除此之外,后人集其遗文辑成《文靖公全集》传世。

关于金幼孜的籍贯,今人主编的辞书如《中国文学大辞典》《中国历史大辞典(明史卷)》《中国历代名人辞典》等,介绍金幼孜为“新淦人”,并注曰“今江西新干”。历史上,关于其籍贯也曾出现过四种说法:临江说,新淦说,峡江说,清江说。

“新淦说”源于金幼孜自己的著述,如《金文靖集》卷九《宋惟学墓志铭》有言“吾淦多大族,而柘乡宋氏其一也”。杨荣为金幼孜所作的神道碑铭称其“世居临江新淦”。稍后的《明宣宗实录》和清代编修的《明史》亦沿袭此说。而明嘉靖和隆庆年间纂修的两部《临江府志》皆主“峡江说”。“清江说”今只见于嘉靖《惠州府志》,此条记载明显是误记,“清江”可能是“临江”之误。

综合以上四说,关于金幼孜籍贯的争议实际上只存在于“新淦”和“峡江”两县之间。

明嘉靖《临江府志》卷八《人物志》载金幼孜“新淦人,今分峡江”。嘉靖五年(1526年),因峡江“去县治百里,小民输将始称不便,既乃逋负成习,久益玩愒,丛溪峻岭,盗出没为民患”,遂从原新淦县分出六乡之地设立峡江县。隆庆《临江府志》卷三《疆域·山川》“山属峡江境者……培山,县西南二十里,下有金少保宅”,表明金幼孜的故居在峡江县西南二十里的培山。卷十二《人物·名贤传》亦明谓金幼孜“峡江人”。《金文靖集》卷八《环翠堂记》“吾家去沙坊可二里许,与袁氏有世姻”,又《德隐堂记》言“吾家去东梅五里许,有龙氏为著姓”,沙坊、东梅分别距金幼孜故里“培山”二里、五里路程,三地皆在今江西峡江县罗田镇境内。

墓葬

金幼孜墓位于江西省吉安市峡江县巴邱乡暮膳村东南200米赣江边山上,建于明代。坐东向西,地势高险,下俯赣江,视野广阔,四周有麻石矮墙,直径15米余,神道华表已毁。1975年,江西省博物馆曾对墓地进行发掘,发现早年被盗。现存神道碑1方,长约2米,宽约1米,厚0.15米。

敕令碑

敕令碑

敕令碑

张廷玉等《明史·卷一百四十七·列传第三十五》

杨士奇《太子少保礼部尚书兼武英殿大学士赠荣禄大夫少保谥文靖金公墓志铭》 (引自《明文衡·卷八十七》)

杨荣《文敏集·卷十七·故资善大夫太子少保礼部尚书兼武英殿大学士赠荣禄大夫少保谥文靖金公神道碑铭》

2022年电视剧《尚食》:于春饰演金幼孜。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。