-

杨深秀 编辑

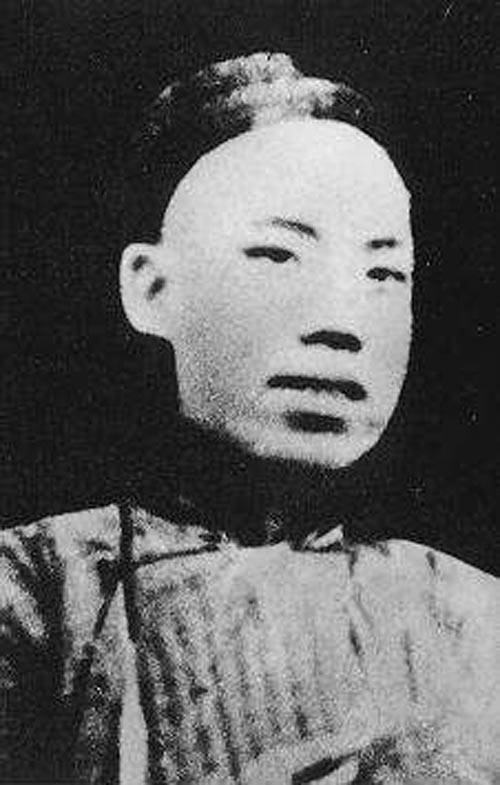

杨深秀(1849年4月24日—1898年9月28日),本名毓秀,字漪村(一作仪村),号孴孴子,山西闻喜人,清末维新变法人士、“戊戌六君子”之一、光绪进士。

精通中西数学。授刑部主事,累迁郎中,后授山东道监察御史。1898年3月,与宋伯鲁等在北京成立关学会,又列名保国会。6月上疏请定国是,弹劾礼部尚书总理各国事务衙门大臣许应騤阻挠新政事。维新派湖南巡抚陈宝箴被人胁制时,他上疏辩护。戊戌政变中,不避艰危,援引古义,请慈禧撤帘归政,遂遇害,为“戊戌六君子”之一。

中文名:杨深秀

国籍:中国

民族:汉族

出生日期:1849年4月24日

逝世日期:1898年9月28日

职业:维新变法人士

主要成就:戊戌六君子之一

出生地:山西闻喜

代表作品:《杨漪村侍御奏稿》、《虚声堂诗抄》、《闻喜县均减差徭章程》、《闻喜县新志》等

杨深秀

杨深秀

山西发生如此严重的灾荒,居于京城的山西京官和士予,纷纷捐献银两,赈济家乡父老乡亲。也有许多人请假返回晋省,或探视家人,或加入赈灾的行列,以尽自已的一份责任。1878年春,杨深秀毅然抛弃科举考试,请假回乡,团结官绅,兴利除弊,组织赈灾,此外还续修了《闻喜县志》。

当时闻喜县令是陕西凤翔的陈作哲。他热烈欢迎杨深秀返乡。杨深秀以举人的身份,满腹的学问,高尚的人品和刑部员外郎的官职,受到官绅和乡民的特别尊重,成为在他们之中具有影响和号召力的领袖人物。

闻喜县此次大棱中之赈灾,历时两年,据光绪版的《闻喜县志》载:灾民达至41500余人。官绅前后捐银,共21900两。散放银米23次。在官绅两方的努力下,赈灾工作进行得比较顺利,共救存15810户,138730人。

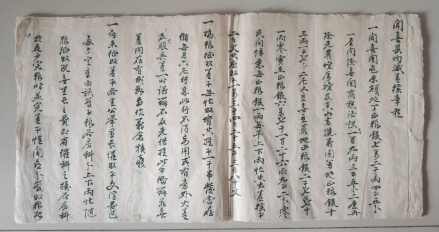

杨深秀等起草的闻喜县均减差徭章程

杨深秀等起草的闻喜县均减差徭章程

杨深秀

杨深秀

《志斟》是一种新体例,以旧志“沿革”为例,于原文加以按语,注入新文,增添了新内容。以戴震《汾州志》作参考。又列表,以朝代封国、建置割并,隶属山水杂地名,各栏简言填之,“纲目发之,纵横表之”,十分醒目。

《志补》,为旧志所无,纯为新增。如《金石考》,在本县范围,分设朝代时期,胪列文物,言明出处,证之以史,考之以文,亦前代所无,也是一种新创体例。此乃以河南武授堂氏《偃师》、《安阳》二志作参考。又如《星度考》亦旧志所无,以科学算法及实测代星野,又表列节气时刻,皆十分新颖、准确。

《志续》则补充遗漏或续写前志所无之人物传记等。新增人物之传记,亦简而明。

“作志有三难:一日体例欲精则难;二日考据欲核则难,三日文章欲洁则难。”杨深秀于半年中克服了此三难,续成县志,“其考据精确,文章雅练不具论,至其体例皆取诸前辈大师”。书成,呈于省宪,获得好评,是诸县志中之佼佼者。

1882年(光绪八年)张之洞来山西主政。下车伊始,即大刀阔斧地革弊兴利。杨深秀借此契机,联合地方绅士,向县令朱光绶建议,为振兴大侵之后闻喜县孱弱的文风,应永远免除一项许多年来压在新进生员身上的“公堂礼”摊派。所谓“公堂礼”,就是新进生员每逢岁、科两试的考棚费和送礼费。这确属一项弊政。这一建议,得到县令朱光绶的全力支持。经上司及钦宪批准,同意免去“公堂礼”弊政。河东道台江人镜指示将杨深秀等人的呈禀及各宪之面谕,誊写碑阴、勒之于石。身上的公堂礼重负得以永远免除,士子们无不拍手称快。大侵之后,孱弱的文风得以迅速恢复、振兴。勒石立碑之时,杨深秀应官绅所请,又专写了一篇《以里书银抵新进生公堂礼记》的短文,刻于正面。该文开始,先用一句话点出主旨:“古之为政者,为民兴利而已。”一语道出古今人民的心声,做官为政的标准。该碑立于文庙牌楼前右侧。是现存仅有的一件与杨深秀生前有关的石制文物。

曾国荃倡议重修《山西通志》,得到钦差阎敬铭的支持,特聘王轩主持山西通志局,后又加聘杨笃、杨深秀、张铁生等。

杨深秀于1880年应聘赴省城。当时,福建闽县人王仁堪任山西学政。王仁堪特聘杨深秀为太原府崇修书院山长。崇修书院原址即今省第一博物馆西小院,筹建于1865年(同治四年),1867年正式开学。生童来自晋中各县县学优等生。

此外,杨深秀还担任过省城令德堂书院的协讲。

光绪八年(1882),张之洞主政山西,大力开展革弊兴利。杨深秀遂向闻喜县令朱光绶建议,永远免除新进生员的“公堂礼”摊派,即新进生员每逢岁、科考两试的考棚费和送礼费。朱光绶极力支持。经上司及钦宪批准,同意免除“公堂礼”弊端。河东道台江人镜令杨深秀等,将其呈禀及各宪之面谕,立碑刻写于碑阴,杨深秀撰写《以里书银抵新进生员公堂礼记》,刻于碑正面,立碑于闻喜县文庙牌楼前右侧。

令德堂书院创建于1883年(光绪九年)。于通省择诸生之高才者人内深造。令德堂与晋阳书院同为全省士子之最高学府,其原址为太原府署后之宝贤堂(今山西省实验中学),经张之洞奏准筹建,正式开办于1884年5月(光绪十年四月)。晋阳书院山长王轩,被特聘为令德堂书院之总校主讲(山长),杨深秀、杨笃、张铁生等均被聘为分校兼协讲。杨深秀于两书院中“讲《尚书》,主今文家言,极高谈雄辩之概,诸生课余请业,竟委穷源循循无倦”。

19世纪80年代的山西已开始改变闭塞的风气。张之洞于创立令德堂书院的同时,还下令购入南省出版的各种书籍。英人李提摩太以传教、赈灾为名,进入山西,张之洞聘他为顾问,设洋务局,展开建设。虽由于各种原因收效甚微,但总算开了风气,所有这些都为书院教学联系实际创造了一定条件。杨深秀于讲经中,以春秋公羊学启迪学生,“勿迷溺于时文”。时文即八股文。勿迷溺于此者,即要从八股文中走出来,学习改制立法。有这些都使学生受到一定影响。太原之刘友风,榆次之刘奋熙皆其高材生。刘奋熙以进士人仕后,两袖清风,常以圣贤自学自励,且引天下事为己任。刘友风“虽习举子业,而究非专以举子业为心”,后编纂成《晋祠志》。二人皆有其师之遗风。

在光绪《山西通志》的修纂中,杨深秀也付出了辛劳,有重大贡献。

修志的整个工作是在山西通志局的具体领导下进行的。总纂为王轩,分纂为杨笃、杨深秀、张铁生等。王轩日与杨笃、杨深秀诸人讨论通志之体例,定为六门。即:图、谱、考略、记、录等。6门又各详分为36类。此次修志在山西历史上是空前的。杨深秀担任《星度谱》2卷与《古迹考》8卷之分纂任务。

杨深秀所分纂的《星度谱》利用了当时天文、历法和地理方面的最新科学成就,他本人也有一定的创见。这既反映了他具有的较高科学水平,也体现了他的求实精神。

《古迹考》载于《通志》卷之五十。其主要内容是从上古之唐虞夏商周秦,以迄两汉魏晋宋元明清,在山西所建国都及城邑之考证。旁及宫室、祠字,陵墓及寺观等。《古迹考》又为《沿革谱》之姊妹篇。读过王轩所纂之《沿革谱》,山西之古今沿革,了然成竹在胸,深服其简明扼要。再读过杨深秀《古迹考》,山西各处古迹名区,更加粲然入目,有如更上一层楼而览无数之胜景。

1886年(光绪十二年)冬,杨深秀离并返京,到刑部销假。1889年春,参加了会试,被取中贡士。接着参加殿试,被置于三甲。1895年中日甲午战争中国战败,杨深秀深为“甲午之耻”而愤恨而深思,“无由申”之。

1897年山东发生了德国强占胶东半岛的严重事件,杨深秀被实授为山西道监察御史。他第一疏就极言改革。疏云:

时势危迫不革旧无以图新,不变法无以图强。

1898年(光绪二十四年)春,他和康有为加强了联系,参加领导了保国会和戊戌维新变法运动。变法前夕,他首先上折,请定国是,明赏罚,指出:夫古今为政,未有东西未定,游移两可者。臣愚谓皇上,仍主守旧则已。若审观时变,必当变法。非明降谕旨,著定国是,宣布维新之意,痛斥守旧之弊,无以定趋向,而革旧俗也。光绪帝根据此折,终于定下决心,向全国臣民下诏宣布变法。此后,杨深秀每在变法的关键时刻,或单独上折,或联合他人上折,提出指导性的政策建议、方法或步骤等。这些建议多为皇帝采纳,转成上谕颁行。在百余天中,杨深秀共上奏折计有17件之多。 1898年9月21日(八月初六日)慈禧太后发动政变,光绪帝被囚禁,康梁逃亡,变法遭到失败。杨深秀不顾个人安危,打算前往南苑,说服董福祥军反正,“动以忠义,俾救主上,反正,则新政大行”。可惜抓捕他的人已到,他从容就捕。在狱中,他高风亮节,激昂慷慨,于壁上留诗三首,以大义激励来者。其一云:

久拼生死一毛轻,臣罪偏由积毁成。

自晓龙逢非俊物,何尝虎会敢徒行。

圣人岂有胸中气,下士空思身后名。

缧绁到头真不怨,未知谁复请长缨。杨深秀9月24日(农历八月初九)被捕,三天以后,即被押到宣武门外菜市口(西鹤年堂药店附近)杀害,时年49岁。他与一同被杀的另外五人被合称为“戊戌六君子”。杨深秀自担任御史以来,始终以“澄清天下为己任”。在历史关头,为民族大义而献身。他深信:历史的前进步伐决不会为清廷反动势力所阻挡。他坚信:后继者一定会接踵而来。中华民族崇高的爱国主义牺牲精神,又一次在他身上得到了充分的体现。

杨深秀(1849年–1898年9月28日),号孴孴子,字漪村或仪村,山西闻喜人。清末维新变法人士。光绪进士。精通中西数学。授刑部主事,累迁郎中,后授山东道监察御史。1898年3月,与宋伯鲁等在北京成立关学会,又列名保国会。6月上疏请定国是,弹劾礼部尚书总理各国事务衙门大臣许应骙阻挠新政事。维新派湖南巡抚陈宝箴被人胁制时,他上疏辩护。戊戌政变中,不避艰危,援引古义,请慈禧撤帘归政,遂遇害,为“戊戌六君子”之一。

12岁:录为县学附生

杨深秀坐姿照

杨深秀坐姿照

光绪十五年:进士,当上刑部主事,累迁郎中

光绪二十三年十二月:山东道监察御史

光绪二十四年正月:因为俄罗斯要求中国割让旅顺及大连湾,上疏请联合英国、日本拒俄,那时的人都知杨深秀国学根底深,却不知他也明了世界局势,均感惊服

光绪二十四年:戊戌变法:

和徐致靖先后上疏请更改文体,不采用八股文。被盈廷、礼部尚书许应骙多番阻挠上书请设译书局、派皇室游历各国、派遣留学生等建议,均采纳面试京朝官,每日见20人,试用当中人才,罢免老庸愚不通时务的人,引起不满帮助、赞扬实行新政者,为他们上书或辩白,如湖南巡抚陈宝箴被守旧党弹劾,为他剖辨

光绪二十四年八月初六:慈禧太后夺回政权。其后杨深秀诘问皇上被废的原因,要慈禧撤帘,当然是螳臂当车,下狱。

赈灾

杨深秀

杨深秀

当时闻喜县令是陕西凤翔的陈作哲。他热烈欢迎杨深秀返乡。杨深秀以举人的身份,满腹的学问,高尚的人品和刑部员外郎的官职,受到官绅和乡民的特别尊重,成为在他们之中具有影响和号召力的领袖人物。

闻喜县此次大棱中之赈灾,历时两年,据光绪版的《闻喜县志》载:灾民达至41500余人。官绅前后捐银,共21900两。散放银米23次。在官绅两方的努力下,赈灾工作进行得比较顺利,共救存15810户,138730人。

减少驿费负担

灾后,杨深秀、潘梦凤、李润之等在籍绅士,又共议减少乡民的驿费负担。

杨深秀

杨深秀

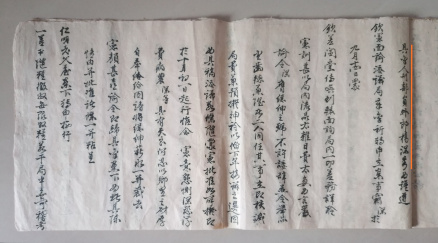

重修县志

1879年(光绪五年)晋抚曾国荃饬令重修《山西通志》,责令各县先修县志。县令陈作哲委托杨深秀主笔。半年之后,新县志终于修成。杨深秀此次续修《闻喜县志》,新创了《志》、《志补》、《志续》三种体例,共12卷。又于地形图作一大改革,“废黜八景,分列四图,限以棋局文,参以罗经向”,每格纵横为10里,较为准确。

志斟

《志斟》是一种新体例,以旧志“沿革”为例,于原文加以按语,注入新文,增添了新内容。以戴震《汾州志》作参考。又列表,以朝代封国、建置割并,隶属山水杂地名,各栏简言填之,“纲目发之,纵横表之”,十分醒目。

志补

杨深秀

杨深秀

志续

《志续》则补充遗漏或续写前志所无之人物传记等。新增人物之传记,亦简而明。

“作志有三难:一日体例欲精则难;二日考据欲核则难,三日文章欲洁则难。”杨深秀于半年中克服了此三难,续成县志,“其考据精确,文章雅练不具论,至其体例皆取诸前辈大师”。书成,呈于省宪,获得好评,是诸县志中之佼佼者。

1882年(光绪八年)张之洞来山西主政。下车伊始,即大刀阔斧地革弊兴利。杨深秀借此契机,联合地方绅士,向县令朱光绶建议,为振兴大侵之后闻喜县孱弱的文风,应永远免除一项许多年来压在新进生员身上的“公堂礼”摊派。所谓“公堂礼”,就是新进生员每逢岁、科两试的考棚费和送礼费。这确属一项弊政。这一建议,得到县令朱光绶的全力支持。经上司及钦宪批准,同意免去“公堂礼”弊政。河东道台江人镜指示将杨深秀等人的呈禀及各宪之面谕,誊写碑阴、勒之于石。身上的公堂礼重负得以永远免除,士子们无不拍手称快。大侵之后,孱弱的文风得以迅速恢复、振兴。勒石立碑之时,杨深秀应官绅所请,又专写了一篇《以里书银抵新进生公堂礼记》的短文,刻于正面。该文开始,先用一句话点出主旨:“古之为政者,为民兴利而已。”一语道出古今人民的心声,做官为政的标准。该碑立于文庙牌楼前右侧。是现存仅有的一件与杨深秀生前有关的石制文物。

曾国荃倡议重修《山西通志》,得到钦差阎敬铭的支持,特聘王轩主持山西通志局,后又加聘杨笃、杨深秀、张铁生等。

杨深秀

杨深秀

崇修书院书桌细图

崇修书院书桌细图

杨深秀担任崇修书院山长时的书桌

杨深秀担任崇修书院山长时的书桌

书院协讲

此外,杨深秀还担任过省城令德堂书院的协讲。

令德堂书院创建于1883年(光绪九年)。于通省择诸生之高才者人内深造。令德堂与晋阳书院同为全省士子之最高学府,其原址为太原府署后之宝贤堂(今山西省实验中学),经张之洞奏准筹建,正式开办于1884年5月(光绪十年四月)。晋阳书院山长王轩,被特聘为令德堂书院之总校主讲(山长),杨深秀、杨笃、张铁生等均被聘为分校兼协讲。杨深秀于两书院中“讲《尚书》,主今文家言,极高谈雄辩之概,诸生课余请业,竟委穷源循循无倦”。

传播新思维

19世纪80年代的山西已开始改变闭塞的风气。张之洞于创立令德堂书院的同时,还下令购入南省出版的各种书籍。英人李提摩太以传教、赈灾为名,进入山西,张之洞聘他为顾问,设洋务局,展开建设。虽由于各种原因收效甚微,但总算开了风气,所有这些都为书院教学联系实际创造了一定条件。杨深秀于讲经中,以春秋公羊学启迪学生,“勿迷溺于时文”。时文即八股文。勿迷溺于此者,即要从八股文中走出来,学习改制立法。有这些都使学生受到一定影响。太原之刘友风,榆次之刘奋熙皆其高材生。刘奋熙以进士人仕后,两袖清风,常以圣贤自学自励,且引天下事为己任。刘友风“虽习举子业,而究非专以举子业为心”,后编纂成《晋祠志》。二人皆有其师之遗风。

山西通志的修纂

在光绪《山西通志》的修纂中,杨深秀也付出了辛劳,有重大贡献。

修志的整个工作是在山西通志局的具体领导下进行的。总纂为王轩,分纂为杨笃、杨深秀、张铁生等。王轩日与杨笃、杨深秀诸人讨论通志之体例,定为六门。即:图、谱、考略、记、录等。6门又各详分为36类。此次修志在山西历史上是空前的。杨深秀担任《星度谱》2卷与《古迹考》8卷之分纂任务。

杨深秀所分纂的《星度谱》利用了当时天文、历法和地理方面的最新科学成就,他本人也有一定的创见。这既反映了他具有的较高科学水平,也体现了他的求实精神。

《古迹考》载于《通志》卷之五十。其主要内容是从上古之唐虞夏商周秦,以迄两汉魏晋宋元明清,在山西所建国都及城邑之考证。旁及宫室、祠字,陵墓及寺观等。《古迹考》又为《沿革谱》之姊妹篇。读过王轩所纂之《沿革谱》,山西之古今沿革,了然成竹在胸,深服其简明扼要。再读过杨深秀《古迹考》,山西各处古迹名区,更加粲然入目,有如更上一层楼而览无数之胜景。

返京

杨深秀

杨深秀

1897年山东发生了德国强占胶东半岛的严重事件,杨深秀被实授为山东道监察御史。他第一疏就极言改革。疏云:

时势危迫不革旧无以图新,不变法无以图强。

戊戌维新

1898年(光绪二十四年)春,他和康有为加强了联系,参加领导了保国会和戊戌维新变法运动。变法前夕,他首先上折,请定国是,明赏罚,指出:夫古今为政,未有东西未定,游移两可者。臣愚谓皇上,仍主守旧则已。若审观时变,必当变法。非明降谕旨,著定国是,宣布维新之意,痛斥守旧之弊,无以定趋向,而革旧俗也。光绪帝根据此折,终于定下决心,向全国臣民下诏宣布变法。此后,杨深秀每在变法的关键时刻,或单独上折,或联合他人上折,提出指导性的政策建议、方法或步骤等。这些建议多为皇帝采纳,转成上谕颁行。在百余天中,杨深秀共上奏折计有17件之多。1898年9月21日(八月初六日)慈禧太后发动政变,光绪帝被囚禁,康梁逃亡,变法遭到失败。杨深秀不顾个人安危,打算前往南苑,说服董福祥军反正,“动以忠义,俾救主上,反正,则新政大行”。可惜抓捕他的人已到,他从容就捕。在狱中,他高风亮节,激昂慷慨,于壁上留诗三首,以大义激励来者。其一云:

久拼生死一毛轻,臣罪偏由积毁成。

自晓龙逢非俊物,何尝虎会敢徒行。

圣人岂有胸中气,下士空思身后名。

缧绁到头真不怨,未知谁复请长缨。

牺牲

杨深秀9月24日(农历八月初九 )被捕,三天以后,即被押到宣武门外菜市口(西鹤年堂药店附近)杀害,时年49岁。

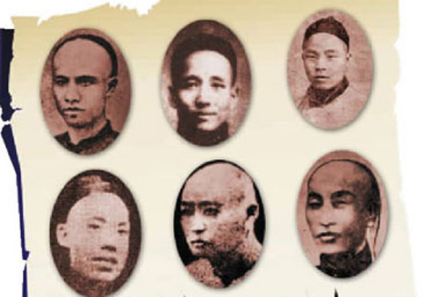

戊戌六君子

他与一同被杀的另外五人被合称为“戊戌六君子”。杨深秀自担任御史以来,始终以“澄清天下为己任”。在历史关头,为民族大义而献身。他深信:历史的前进步伐决不会为清廷反动势力所阻挡。他坚信:后继者一定会接踵而来。中华民族崇高的爱国主义牺牲精神,又一次在他身上得到了充分的体现。

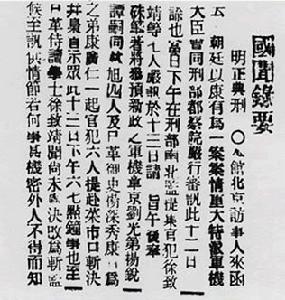

杨深秀提出的变法维新主张,在浑浑噩噩、日以奔兢利禄为事的官吏中间是非常罕见的;挽救世变,开通风气,摆脱瓜分厄运等共同的奋斗目标,使他与维新派走到一起。在百日维新前夕,杨深秀即与康有为等人频相往来,过从甚密。由于他们的政治主张相同,因此,杨深秀便利用身居台谏之便,多次代递康有为的上书。但是,关于杨深秀最早在什么时间以御史名义代递康有为的条陈,晚近学者的许多说法都不确切。最早在梁启超编写的《杨深秀传》中,是这样叙述的:

“二十四年正月,俄人胁割旅顺大连湾,君始入台,第一疏即极言地球大势,请联英日以拒俄,词甚切直。”8之后,《清史稿》中的《杨深秀传》沿袭梁说,亦认为光绪二十四年“帝俄胁割旅大事起,杨即上疏力请拒之。”这种说法一直流传至今。

其实,梁启超所记,无论是此折所上时间,还是上书的原因都是错误的。前人记戊戌变政事,多据耳闻目睹追忆书之,往往似是而非,诸多讹误。据第一历史档案馆所藏宫中档记载,杨深秀以御史身分代康有为上的第一个奏折是《请联英国,立制德氛,益坚俄助折》,该折于光绪二十三年十二月初九日(1898年1月1日)递上。这是杨深秀担任山东道监察御史之后所上的第二个奏折。

杨深秀之所以要递上这奏折、是因为德国在出兵强占胶州湾之后,又通过外交途径,向清政府提出六条无理要求,其中包括所谓惩凶、赔款以至于罢斥已调任四川总督的李秉衡等等。以光绪为首的帝党,对德国的苛刻要求感到束手无策,十分为难:倘若不允德使之求,深恐由此激成事端;如允诺德使请求,又怕各列强援引最惠国条例,“一国发其端,各国继其后,”纷起效尤。因此,光绪派翁同和等总署大臣与德国驻华大使海靖反复商榷,讨价还价,“驳结舌敝唇焦”,9仍是“计无所出”。10与此同时,以慈禧、李鸿章为首的亲俄势力,自“三国干涉还辽”之后,与沙俄签订了出卖民族权益的“中俄密约,”“输以铁路大利,”一心倚俄,他们幻想依赖俄国势力,平息这场危机。

这封奏折暴露了维新派的许多糊涂认识和错误观点。他们对帝国主义的侵略本质认识不清,还不懂得“东山老虎吃人,西山老虎也吃人”的道理,甚至把摆脱民族灾难的希望,寄托于一些帝国主义列强。当然,这并非杨深秀一个人的缺陷,它几乎是所有维新派的通病,谭嗣同和康有为甚至主张以新疆、西藏等“边远之地”的主权,换取某些列强的援助。这些都和维新派的阶级与时代的局限性紧密相关,也和民族资产阶级上层知识分子的软弱性直接联系。

但是,应该看到,杨深秀的这种建议在当时特定的历史条件下,也还有着不容忽视的积极意义。首先,杨的主张带有明显的反帝性质。面对帝国主义列强掀起的瓜分中国的狂涛恶浪,他挺身而出,力主坚拒德请,反对将胶澳租让德国,以杜绝各国“踵其后而瓜分”之弊端,这是杨深秀的出发点。其次,杨揭露了沙俄的侵略本性,反对慈禧一伙一味依赖俄国的做法。尽管他在此折中提出的联合英日的主张是非常幼稚的,实际上也根本行不通,然而,这种主张却是针对“西后及恭邸(即恭亲王奕)畏俄甚”19这种特殊的政治局势而提出的。面对如此严重的危迫局面,慈禧和奕等清政府的当权派非但不能锐志更张,奋起保卫国家和民族的利益,反而奉行“更主倚俄”20的政策,大量出卖中国主权,使中华民族的权益遭到严重损害。因此,遭到杨深秀等人的非议。但是,由于沙俄侵吞旅大等阴谋,尚未完全暴露,维新派对沙俄的抨击并非十分严厉,杨折一面揭露它与德国“深谋坚约,”一面还主张“益坚俄助。”后来,随着沙俄的侵略嘴脸暴露得愈来愈充分,维新派对它的揭露亦愈来愈彻底,指责“俄为虎狼之国,日以吞并为事”,“稍倚其力,必干预其政”,强调“欲变法自立者,宜早为计,欲保国自立者,宜勿依人”。

总之,杨深秀在百日维新前夕的活动,反映了当时先进的中国人,为了摸索救国救民的道路,经历了艰难而又曲折的历程。他们对帝国主义列强的认识,还停留在低级的感性认识的阶段。

一代风流倜傥的志士仁人,以天下为己任,舍生取义,临大节而不辱。

他们手无寸铁,甚至可说是手无缚鸡之力,但他们有的是满腔热血,一片丹心,甘愿为国家民族捐躯洒血,冒死不辞。他们真是将自己的人生的极致,义无反顾地涌入了历史的大波。至今思之,令人无限感慨,唏嘘不已。

仪张村就在新开的二级路旁侧,仪张村到了。

杨深秀墓在村边不远的地方,热心的县文博馆馆长张英隽先生,很快领到了那里。墓丘完全可以用“荒凉”两个字来概括。一座并不高大的圆土堆,用石块围砌着,寂寞地立在一片果园中。果园里间作着小麦,成熟的麦子正待收获,金黄耀眼。若不是墓丘前面有一块上书“戊戌志士杨深秀之墓”的碑石,谁会相信这土堆会属于名震中外的一代英杰。

“六君子”血溅菜市口时,何等的阴森恐怖。杨深秀的尸体,是他的大儿子黻田在山西同乡的帮助下收殓回来的。缝了八大针才将头颅与身体连缀。也是在山西同乡的帮助下,黻田将父亲的灵柩运回了闻喜老家。深秀在京还有一小妾,当时京城里盛传是自缢了的,其实是在混乱中逃离了京城,以后又辗转回到闻喜,与黻田的妻儿生活在一起。为官清廉的杨深秀,家无余财,生前没有积蓄,又遭抄斩的灭顶之灾,是回乡后草草安葬了的,岂敢铺排,也铺排不起。当时只怕是连一块碑石也未曾竖立。杨深秀虽身为御史,生前两袖清风,死后一不黄土,盗墓贼当然是无须光顾的了。

在仪张村,问起杨深秀的后人,陪同的张英隽先生说,黻田先生的老伴还在呢,于是相随前去探望。

仪张是个大村,新房与旧宅参差,砖墙和土围毗连。七拐八绕,八卦阵似的,终于找到了一处院落,黻田先生遗孀林风雪老人的住地。

这是一座极其破旧的农家小院,你很难想象,这座锈砖土墙比一般农家还要寒酸的小院,竟会是杨深秀后人的居所。林风雪老人,河北束鹿人,嫁与黻田在这里已生活六、七十年。

老人94岁的高龄,历尽风雨雪霜,如今病骨支离,生活不能自理,但记忆清晰。现由她的大女儿去域在家侍奉。去域也已76岁,退休前为运城高专教师。

在仪张故里,还有杨深秀的三儿子孤田的后人。依照杨深秀给他的孙辈名字的取字,他的孙子、孙女的名字分别为:去域、去尘、去壅、去坷、去垢……史书上说杨深秀以“澄清天下为己任”,他孤傲高洁,独立不迁,从给子孙的取名上,也可以看出他寄望后辈力除社会污垢坎坷,为国成才,泽及苍生的拳拳之情。

杨深秀生前还曾留有《杨漪村侍御奏稿》、《雪虚声堂诗钞》等著述,可惜未能整理出版,深为憾事。

当今,在这个经济汹涌,快餐文化盛行的年月,若要进入一个追求学术、追求真理的境界,远比进入“戏说”什么历史故事和人物之中,要困难得多,也枯燥得多,更不要去奢谈什么忧国忧民了。

历史上的那些曾留下热血和生命,那些曾令人肃然景仰、涤荡着灵魂的身影和足迹,有多少已被记忆的尘土所覆盖,被时光的风雨冲刷得踪迹依稀而少有人问津了。物质的诱惑,像一条恣肆汪洋的河流,卷载着人们漂流而去。

但对闻喜并不悲观。所谓“花落春犹在”,这块古河东大地上的丰厚的人文积淀,仍在向世人展示着它昔日的辉煌。这块曾经产生过裴氏家族、杨门义杰的土地,仍然是人们解读何以在历史上崛起一个名门望族和俊杰义士的最翔实、最原始的“文本”。幸存在这里的地上和地下的文物古迹,也正在吸引着愈来愈多的学者和游人。裴家的德业文章,杨公的惊世壮举,不仅是闻喜奉献给中国的一笔财富,同时也是闻喜现代化经济文化建设的人文源头和根基。

闻喜毕竟是值得欣喜的。闻喜正闻鸡起舞。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。