-

吴文藻 编辑

吴文藻(1901年12月20日-1985年9月24日),江苏江阴人,中国著名社会学家、人类学家、民族学家。吴文藻先生是中国社会学、人类学和民族学本土化、中国化的最早提倡者和积极实践者。妻子为著名作家冰心。

1985年9月24日逝世。

出生日期:1901年(辛丑年)12月20日

逝世日期:1985年(乙丑年)9月24日

国籍:中国

职业:社会学家

妻子:冰心

出生地:江苏江阴

代表作品:《社会科学与社会政治》、《中国少数民族情况》

主要成就:中国社会学 民族学最早倡导者

中文名称:吴文藻

毕业院校:清华学堂、达特茅斯学院

吴文藻

吴文藻

1923年,赴美国留学,进入达特茅斯学院社会学系,获学士学位后又进入纽约哥伦比亚大学系,获博士学位,并荣获了校方颁发的“最近十年内最优秀的外国留学生”奖状。

1929年6月,与冰心(谢婉莹)结婚,任燕京大学教授。著名学者费孝通、林耀华、黄华节、瞿同祖、黄迪、李有义、陈永龄均曾师从吴文藻先生。

1938年,在云南大学任教。1939年创立社会学系,并建立了燕京大学和云南大学合作的实地调查站。

1940年,在国防最高委员会参事室工作。对边疆民族的宗教和教育问题进行研究。

1946年,赴日本任中国驻日代表团政治组组长并兼任出席盟国对日委员会中国代表顾问。在此期间,吴文藻广泛考察了日本的全面情况。

中华人民共和国成立后,吴文藻满怀爱国热忱,于1951年返回祖国。

1953年,任民族学院教授、研究部国内少数民族情况教研室主任和历史系民族志教研室主任。

1959年后,从事编译工作。

1979年,被聘为中国社会学研究会顾问。

1980年,被聘为第一届中国民族学学会顾问。

1985年9月24日逝世。

1919年,吴文藻在清华学堂就学,五四运动的浪潮就激起了吴文藻的爱国热情,吴文藻毅然加入,并积极书写爱国反帝宣传品。五四运动后,吴文藻阅读了大量孙中山、廖仲恺、陈独秀、李大钊等人的文章,从中受到了深刻的启发和教育,从而奠定了吴文藻的爱国主义和民主主义的思想基础。吴文藻先生对当时中国贫穷落后和任人欺凌宰割的局面十分痛心,认为究其原因,主要就在于中国的文化和科学技术落后,而要改变这种落后状况,首先应该学习西方比较先进的科学与文化。在美国,吴文藻如饥似渴地学习现代的社会科学和自然科学知识,全身心地投入到了学习和研究之中。先后学习了社会学、经济学、人类学、心理学、法学、历史学、统计学、人口学、逻辑学、伦理学、生物学、化学等众多的课程,并且还挤出时间学习了法文和德文。

在吴文藻看来,西方社会的富强与科技进步,正是在于掌握了这些先进的科学文化知识,中国要想强大起来,就必须要有一大批掌握西方先进技术与科学文化的人才。吴文藻关于中国社会问题产生的历史根源的思考,在吴文藻的博士论文《见于英国舆论与行动中的中国鸦片问题》里有着深刻的展现。除此之外,吴文藻还认为,中国社会及其改造,尚有大量的问题有待于研究,因此,吴文藻决心选择社会学和民族学为终身专业,想通过对中国社会的这两方面研究,提出改变中国社会落后状态的合适方案。正是在这一信念的支持下,吴文藻在博士学位尚未公布的情况下就回到了祖国。当年燕京大学的社会学系设有“西洋社会思想史”、“家族社会学”、“人类学”三门课,原先采用的都是英文教本。有感于西方理论与中国现实的脱节,吴文藻先生到任后,便亲自为每一门课都编了一种汉文教材,并且每年都根据自己的教学经验和新得材料加以修改和补充,使之日臻完善。

吴文藻

吴文藻

1949年以前,吴文藻先生的社会学中国化主张和社区研究倡议,遭到了一味崇洋媚外的国民党政府的冷遇。尽管吴先生及一些学术界的同仁们努力做了大量的工作,但却未能在全国学术界引起重大反响,因而也没能取得太大的成效。其后日本军国主义侵华战争全面爆发,北京沦陷,吴先生只得流亡云南,燕京社会学系的其他人员也流散四方,社会学中国化的主张和社区研究便这样半途夭折了。尽管如此,在云南期间,吴文藻先生仍在云南大学创立了社会学系,并主持成立了实地调查工作站。之后在抗战期间,吴文藻先生曾参加过一次由当时国民党政府中央设计局组织的西北建设考察团,对以新疆为主的西北民族问题进行了调查。调查结束后,吴先生本想就新疆民族问题向当局提出一些建议,此时,蒋介石抛出了《中国之命运》,吴先生对该书不承认中国多民族存在的事实非常反感,但在当时,只能以不写原计划中规定的调查报告来表示自己沉默的抗议。1949年,吴文藻在日本担任中国驻日代表团政治外交组组长和盟国对日委员会中国代表顾问期间,吴文藻先生听到了新中国诞生的消息,吴文藻心中非常兴奋。

吴文藻

吴文藻

教书生涯

吴文藻

吴文藻

在吴文藻看来,要使事业不中断并且发达兴旺,就应造就几代人的梯队。吴文藻主持下的燕京社会学系,先后派出了一些研究生和助理到国内的一些地区去进行实地调查,他们的调查成果,在吴先生的帮助和支持下大部分都发表了。这些调查成果尽管存在一定的历史局限性,但在当时,对中国社会学和民族学的建设却起了不小的促进作用,对我们今天的社会学和民族学研究也起了相当重要的积累资料作用。

1979年,21岁的王庆仁考上了中央民族大学的硕士研究生,师从吴文藻先生门下。王庆仁对第一次去拜见恩师的情景记忆颇深:十多本西方人类学理论的原版书摆在书桌上,那是吴文藻先生要求王庆仁在两个月内要看完的!在吴文藻先生门下几年,王庆仁教授对恩师平和宽厚的长者风范更是有了深切的体会:吴文藻的藏书可以毫无保留地借给学生看,并把自己做的卡片夹在里面,作为参考。“吴师做事情非常仔细。仔细到吴文藻看我们的稿子,是一个字一个字看的。你的英文中什么地方落一个字母,吴文藻都能给你纠正过来。第二次、第三次甚至第四次出现的时候,吴文藻还是会心平气和地给你指出来,从来不批评学生。”多年以后,回忆起这些细节,王庆仁仍感慨良多。

作为师长的吴文藻注重的是学生学问的长进,至于学生的生活方面,尤其是恋爱问题,吴文藻则很少过问;倒是冰心老人经常和学生有说有笑,学生的生活问题甚至恋爱问题都在冰心老人关怀之列。这一点好像从一开始就形成了习惯:吴文藻先生最初的学生费孝通、林耀华等人的恋爱结婚,都是冰心帮忙操办的。

吴文藻是我国著名社会学家和民族学家,冰心(谢婉莹)是我国“五四”以来的著名女作家,他们是风雨同舟、患难与共56年的恩爱夫妻。冰心同志在80高龄的时候曾风趣地讲述与吴文藻的恋爱经过。

恋爱经历

吴文藻

吴文藻

8月中旬,吴文藻与冰心同时由上海乘约克逊号邮船赴美留学。当时的冰心已是文坛小有名气的青年作家,不乏追求者,却无意中人。在船上几位女同学告诉她:“在这条船上有清华一个男生,个子高高的,走路都扬着头,不理睬人。听说人家给吴文藻介绍过好几位女朋友,吴文藻一个也相不上。咱们去看看怎么样?”这话引起了冰心的好奇心。她赞成一起去见识见识。

冰心见吴文藻果然是一位仪表堂堂而却十分高傲的小伙子。冰心自然也不甘示弱,就大大方方和吴文藻攀谈起来.她发现小伙子很和她谈得来,那傲气全无踪影。将近半月的船上旅行生活,使吴文藻俩建立起奇遇的友谊。

吴文藻

吴文藻

踏上美国国土后,由于分赴两个学校,又是你东我西,便分道扬镳了。而后,这个骄傲的小伙子,隔几天便给她寄一本文艺杂志。又过了一段时候。杂志里面夹一个小条。再过些天,小条变成了宽条,都是用英文书写得整整齐齐。再过若干时候,写来了信,投来了情书。冰心发现小伙子是真诚的,便也呼应起来。往返的书信,密切的来往,使这一对远在异乡的年轻伙伴,渐渐地由相知而相爱。

在1926年冰心女士于威尔利大学研究院毕业并取得文学硕士学位返国时,捎上了一封吴文藻向她的正式求婚信件,这是要呈报冰心父母亲的。

婚姻生活

吴文藻

吴文藻

抗战爆发前,冰心写过一首宝塔诗:“马/香丁/羽毛纱/样样都差/傻姑爷进家/说起真是笑话/教育原来在清华”。这其中有几个小“典故”。吴先生不知道自己的小孩把“萨其马”叫成“马”,进了点心店就向售货员买“马”。有一次,冰心与婆婆等人在院子里赏花,被从书房里叫出来的吴先生应酬似地问:“这是什么花?”冰心看着丁香说:“这是香丁。”吴文藻竟点点头说:“啊,香丁。”周围的人忍不住笑起来。为送父亲一件双丝葛夹袍,吴文藻受命去“东升祥”,居然要买一丈“羽毛纱”。幸亏售货员与冰心熟悉,打电话问过才算弄明白。冰心父亲说:“姑爷可不是我替你挑的。”父女相视而笑。

抗战爆发后,冰心随吴文藻到了昆明,冰心向清华校长梅贻琦先生出示了该诗,想把怨气泼在清华身上。梅校长看罢加了两句“冰心女士眼力不佳/书呆子怎配得交际花”。玩笑一开,在场的清华同学都乐了,冰心才觉出“作法自毙”的味道。1942年,吴文藻患了严重的肺病,当脉搏只有一分钟36下时,冰心两腿发软。出去找人,一个小山坡也走不过去,只觉着丈夫要“完”。然而,吴文藻在重庆“中央医院”奇迹般地缓了过来。出院后的补品只有亲戚送来的一只鸡、两个广柑。

1944年,吴文藻赴美参加“战时太平洋国际学会”,讨论战后盟国对日本的处理。1946年,吴文藻与冰心去了日本。1951年,吴文藻放弃美国耶鲁大学的聘请,与冰心一同回到新中国。

吴文藻

吴文藻

1966年,“文革”爆发,二人都靠边站,住牛棚。1979年,吴文藻重新工作,带民族学院的研究生,为民族学的中国化做出了卓越的贡献。1985年9月24日,冰心痛失与自己荣辱与共、相濡以沫的丈夫,遵照丈夫遗嘱把三万元存款捐给中央民院的研究所,作为社会民族学研究生的奖学金。1999年2月28日,冰心与世长辞。吴文藻早就说过:“等我死后,我们的遗骨再一同投海,也是‘死同穴’的意思吧。”

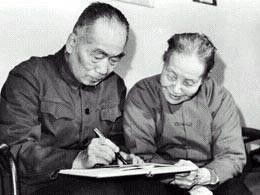

吴文藻先生的错划问题彻底平反后。吴文藻与冰心夫妻之间更是相亲相爱,相敬如宾。都是一样的不服老,不间断地从事着写作和学术研究,晚年的生活可谓丰富、和谐、充实、快乐。

《社会科学与社会政治》、《中国少数民族情况》、《见于英国舆论与行动中的中国鸦片问题》、《现代法国社会学》、《德国系统社会学》、《功能派社会人类学的由来与现状》、《现代社区研究的意义和功能》、《中国社区研究的西洋影响与国内近况》、《社区的意义与社区研究的近今趋势》、《社会制度的性质与范围》、《社会学与现代化》、《英国功能学派人类学今昔》、《战后西方民族学的变迁》、《吴文藻人类学社会学研究文集》

主要成就

中国社会学、民族学最早倡导者。

吴文藻不仅是一位著名的社会学和民族学专家,而且也是一位非常出色的教育家。吴文藻认为,无论社会学还是人类学、民族学,只靠少数人的努力是不行的,只有造就大批的人才,才能取得重大的成就。在吴文藻主持燕京大学社会学系工作期间,为中国的社会学和人类学事业培育了一大批人才。

香港社会学家黄绍伦:吴文藻先生倡导的社区研究,“带着明确的中国化的目的”,是“有名的燕京社会学系的一位能干的领导人”。是在文革结束之后,尽管年事已高,吴文藻仍然非常关心学术界晚辈的成长和进步。

吴文藻先生的关门弟子、中央民族学院的王庆仁教授回忆说:不管是谁,凡是向吴先生请教,他都从不随便敷衍,而总是认真查阅资料并做出详细摘录后,再作出答复和讲授,使提问人收获很大。“在我的印象中,吴师是一个一本正经的老师,从不说半点笑话,也很少说跟学术无关的事情。”

吴文藻是中国民族学人类学专业的开创者之一,中国民族学人类学专业的指路人。从上世纪40年代初便极力倡导民族学人类学中国化的学术思想,半个多世纪以来,吴文藻的思想指引了中国民族学人类学的发展方向。

冰心吴文藻夫妇共生育有三个孩子:

长子吴平——原名吴宗生,1931年生,北京市九三学社常委;

长女吴冰——原名吴宗远,1935年生--2012年3月30日逝,北京外国语大学博导、教授,美洲文学研究会副理事长;

次女吴青——原名吴宗黎,1937年生,北京外国语大学教授。

电视剧《东方战场》,程耀辉饰演。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。