-

中国陶器 编辑

陶器由粘土或以粘土、长石、石英等为主的混合物,经成型、干燥、烧制而成的制品的总称。陶瓷艺术就是指烧中国陶器制工艺及其造型、釉色和装饰等所呈现的艺术特点。

陶器由粘土或以粘土、长石、石英等为主的混合物,经成型、干燥、烧制而成的制品的总称。陶瓷艺术就是指烧中国陶器制工艺及其造型、釉色和装饰等所呈现的艺术特点。

中国陶器

中国陶器

陶器是用泥巴(粘土)成型晾干后,用火烧出来的,是泥与火的结晶。我们的祖先对粘土的认识是由来已久的,早在原始社会的生活中,祖先们是处处离不开粘土,他们发现被水浸湿后的粘土有粘性和可塑性,晒干后变得坚硬起来。对于火的利用和认识历史也是非常远久的,大约在205万年至70万年前的元谋人时代,就开始用火了。先民们在漫长的原始生活中,发现晒干的泥巴被火烧之后,变得更加结实、坚硬,而且可以防水,于是陶器就随之而产生了。陶器的发明,它揭开了人类利用自然、改造自然、与自然做斗争的新的一页,具有重大的历史意义,是人类生产发展史上的一个里程碑。

中国陶器起源地

广西桂林的甑皮岩、庙岩、大岩遗址先后发现了距今万年以上的陶器,桂林其他遗址中发现的陶器与甑皮岩陶雏器和双料混炼技术有着明显的传承关系,充分证明桂林是中国陶器起源地之一。

从2001年桂林甑皮岩遗址首期陶被发现,历时15年,由中国社会科学院考古研究所、广西文物保护与考古研究所等单位围绕甑皮岩首期陶共同开展专题研究工作。研究表明,甑皮岩首期陶是特殊的泥塑器,也是特殊的陶器;它在捏制成型后未经烧制就直接用来烧煮食物,在煮食过程中经受了不同程度的火炼,具备了一定的致密度,虽然没有烧炼到陶化的温度,更没有完全陶化,但已具备陶器的基本特征及相应的实用功能,这样的器物在经受更高的温度烧炼后可完全陶化。因此,甑皮岩首期陶是陶器的雏形,属于“陶雏器”。陶雏器的出现,揭示了人类从烧烤食物向烧煮食物发展的需求,触及了甑皮岩陶器起源的脉搏,它最终促成陶器的产生。

甑皮岩首期陶与考古实验

甑皮岩遗址第一期发掘的成型陶器仅有一件,简称“甑皮岩首期陶”,为两片陶器残片,呈敞口、圆唇、斜弧壁的圜底釜;器表灰白色,近口沿部分颜色略深,呈灰褐色;器表开裂,呈鳞片状;口径27cm、高16.4cm、口沿厚1.4cm、胎厚3.6cm。甑皮岩首期陶距今12000年,它烧成温度极低,胎质疏松,遇水易解离,疑似没有完全陶化,历经万年岁月的侵蚀奇迹般留存至今,于2001年重现人间。

中国社会科学院考古研究所和中国科学院上海硅酸盐研究所对甑皮岩首期陶烧成温度进行测定,证实其未经250℃以上温度烧制过。

2001年-2013年中国社会科学院考古研究所与桂林甑皮岩遗址博物馆的专家多次组织开展模拟甑皮岩首期陶的考古实验。实验显示:按照甑皮岩首期陶的制作工艺,将天然泥土与砸碎的石英石颗粒按特定比例配合,加适量水充分揉练形成具有一定粘结力及抗裂性的坯料,用其捏塑而成半圆头盔型、与甑皮岩首期陶基本一样的 “泥塑器”,仅需数日晾干,不用烧制就可用于烧煮田螺等食物,“泥塑器”直至田螺煮熟都不开裂。

陶器考古新发现

2016年9月,中国社会科学院考古研究所、广西文物保护与考古研究所等考古专业机构联合出具《综合意见书》,形成关于“陶雏器”研究成果的综合意见。

中国社会科学院考古研究所等考古专业机构一致认为:甑皮岩首期陶属于甑皮岩先民使用“双料混炼”技术制作成的“陶雏器”;甑皮岩首期陶作为中国乃至世界罕见的“陶雏器”,是特殊的泥塑器,也是特殊的陶器,是陶器的雏型,是陶器研究史上的重大发现,对研究陶器起源具有重大意义。

双料混炼

“双料混炼”是指利用一种自然泥土与另一种材料(土壤、石料、贝壳或其他材料)以骨肉相融的方式,按照一定比例配比,加适量水互相羼和,经过一定方式混练后,形成具有一定粘结力及抗烧炼能力的坯料,用其塑制的器物可承受一定程度的高温烧炼甚至炼而不裂的工艺。

陶雏器

“陶雏器”是采用双料混炼工艺制作,通过一定方式成型,未经烧制即可承受一定程度火烧不开裂,具有一定用途,在使用中不断经受火烧并形成一定致密度,尚未完全陶化的夹砂泥塑器。

桂林甑皮岩发现的“陶雏器”,应该是陶器从无到有的中间产物。在中国已公布的考古成果中,最缺乏的就是陶器从无到有的发展阶段中的考古标本,中国已有10多处遗址发现绝对年代超过10000年陶器标本,但经科学测试、确定烧制温度不超250°C、而且已经成型的考古标本只见于甑皮岩遗址,可以说是填补了陶器研究史上的空白,这是中国陶器考古首次发现陶器起源过程的考古标本,是陶器考古的新发现。

中国陶器

中国陶器

中国陶器陶器的出现是中国新石器时代的主要特征之一,它加强了早期人类定居的稳定性,丰富了人们的日常生活。

中国陶器

中国陶器

彩陶即彩色陶器,系利用赤铁矿粉和氧化锰作颜料,使用类似毛笔的工具,在陶坯表面上彩绘各种图案,入窑经900~1050℃火烧后,在橙红的底色上,呈现出黑、红、白等颜色的图案。自1912年在河南渑池县仰韶村新石器时代文化遗址中发现后,甘肃、青海、陕西、宁夏、河南、河北、山西、山东、江苏、四川、湖北等省区均陆续出土,它们分别属于不同的文化类型。

(1)瓷器理想的储存方法是把瓷器放在定做的盒子里,盒子里有海绵或泡沫垫,不要把两件瓷器放在一起,如果非得放在一起一定要用泡沫隔开。要陈列的话最好是放在固定的木架子上,比如实木做的博古架。

(2)在把玩瓷器的时候双手应该保持洁净和干燥,取下戒指,因为戒指会划伤瓷器的釉面。拿瓷器时不要戴手套,因为这样瓷器很容易从手中滑落,器体大的瓶、尊移动时因形体大,一般都是两段拼接而成的,所以不能一只手提物件上部的脖子。应该一手托住底,一手拿住脖子,以免使原来拼接起来的两节分离。有的瓶、尊装饰有双耳,我们在取放时不能仅提双耳,以免折断和损坏。要抓住器物的主体,而不要抓把手或瓷器佩饰部件等,因为这些地方都很容易断裂,或者把手是粘的你抓把手就很容易再次扒断,在拿起一件带座、带盖的瓷器时,应将座、盖和主体分别单拿单放,不能连盖带座一起端,要把能分开的部分先取下,防止移动时脱落打碎。

(3)瓷器的人物雕塑在取放时,须注意当心雕塑的须发和手指部分,因该部分最纤细突出,易损坏。同时在提放雕塑时,忌单手拿雕塑的头部,因雕塑的头部、手大多是直接插进脖子或身子中去的,要防止头与身分离,所以应一手托住塑像的后背,一手拿住塑像的底座。手拿瓷器的大盘、大碗时一定要双手捧握,忌用单手拿盘、碗的一边,以防断裂。遇到多人鉴别欣赏时,要一个一个来,待一个人欣赏完毕,把瓷器放到木桌上,下一个人再来欣赏,不要两人将瓷器手递手的传着,以防万一失手。

(4)平时保养可以用一块湿布擦拭瓷器。用柔软的画笔清扫瓷器灰尘,用柔软的刷子刷瓷器的缝隙。不要用水直接清洗未上釉的陶瓷,因为陶瓷有吸水性,而且出土的陶瓷外表很松垮,有的器身的化妆土已经像粉末状不能清洗。

仰韶文化半坡类型彩陶

中国陶器

中国陶器

鹿纹彩陶盆 半坡遗址 国家博物馆

鹿纹彩陶盆 半坡遗址 国家博物馆

马家窑文化类型彩陶

裸体浮雕彩陶壶 青海出土

裸体浮雕彩陶壶 青海出土

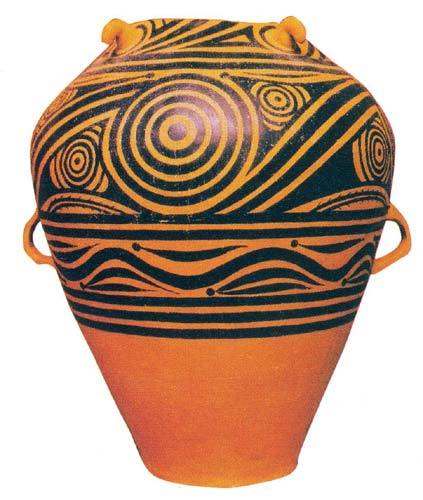

马家窑文化半山类型彩陶 ,1924年发现于甘肃和政县(今临夏回族自治州)半山地区,分布于甘肃及青海东北部。器形有短颈广肩鼓腹罐、单把壶、敛口钵、敞口平底小碗等,据放射性碳素断代,年代为公元前2650~前2350年。纹饰有锯齿纹、网纹及鱼、贝、人、蛙等形的纹样,尤以锯齿螺旋纹、波浪纹、锯齿纹最为典型。另外,有的器物盖纽还被塑成人首形,形象较生动。

马家窑文化马厂类型彩陶,1924年秋发现于青海民和县马厂塬。主要分布于青海、甘肃等省。器形基本沿袭半山类型的造型,较之半山显得高耸、秀美。出现了单耳筒形杯,耳、纽的造型富有变化。其年代,据放射性碳素断代,为公元前2350~前2050年。纹饰有同心圆纹、菱形纹、人形蛙纹、平行线纹、回纹、钩连纹等。

另外,大汶口文化、大溪文化、屈家岭文化、齐家文化等遗址中也出土有彩陶。但其数量、规模和艺术水平已与上述文化类型有一定的差距。

中国陶器

中国陶器

它是继彩陶之后,中国新石器时代制陶业出现的又一个高峰。1928年,黑陶首次发现于山东章丘县(原属历城县)龙山镇城子崖,其文化遗存,考古学界称为“龙山文化”,据放射性碳素断代,其年代为公元前2500~前2000年。这种典型的龙山文化,又称为山东龙山文化,是继大汶口文化之后发展起来的一种新石器时代晚期文化。其分布区域以山东和苏北地区为主。黑陶作为山东龙山文化的一个重要特征,是中国新石器时代制陶工艺中与彩陶相媲美的又一光辉创造。

山东龙山文化黑陶

中国陶器

中国陶器

其他文化类型黑陶

①早期龙山文化黑陶,器形有鼎等,制作方法多取泥条盘筑法。器体色灰质粗,纹饰有篮纹、绳纹、划纹及堆贴装饰。主要分布于山西南部、河南西部、陕西关中等地。②晚期龙山文化黑陶,以河南后岗二期文化和陕西客省庄二期文化为代表。这时器形增多,有甑、鬲、罐、杯等,鼎减少。典型蛋壳陶出现,纹饰以篮纹、绳纹为主,制作方法除泥条盘筑法外,亦有模制和轮制。③良渚文化黑陶,分布于浙江北部、江苏南部,良渚文化为新石器时代晚期文化,特征与龙山文化有相同之处,其黑陶亦较发达,器形有豆、盘、尊、鼎、簋、壶等,多以轮制,表面打磨,黑而有光。

中国陶器

中国陶器

白陶是当时奴隶主贵族使用的一种生活器皿,至西周已渐消失。

中国陶器

中国陶器

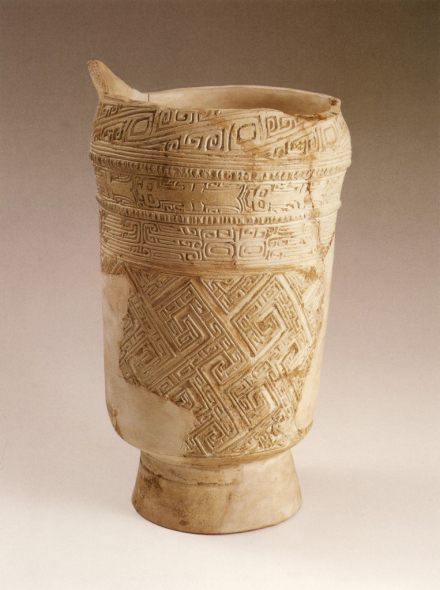

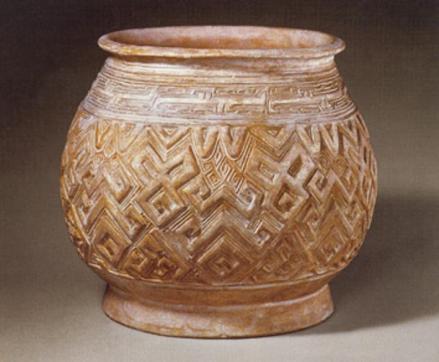

印纹陶的装饰工序,寄寓于器物脱坯后的压印过程中,制作较为简单,且一旦制成模具,即使不会刻画的人,也能从事捺印。因此,简单易行,适合大量生产,故它在一定区域内获得极大发展,成为中国新石器时代晚期以来具有鲜明地域特征的一种制陶工艺。它主要流行于浙江、江苏、上海、福建、广东、广西、台湾、江西、安徽等省区,盛行于商、西周、春秋,战国时期随着暗纹陶、彩绘陶器等的兴起和迅速发展,而走向衰落,至汉代以后逐渐消失。

中国陶器

中国陶器

用途

彩绘陶器主要作为明器,用于陪葬。故在盛行厚葬之风的汉代尤为流行。它产生于中原,后扩展至全国大部分地区,以河南洛阳、辉县、陕县,湖南长沙、常德等地出土较多。

风格特点

商代以后,出现了用高岭土烧制的原始青瓷,由于瓷器在质量及使用寿命上均优于陶器,因此获得了迅速的发展。至南北朝时已成为人们日常使用的主要器皿,特别是唐宋以迄明清直至近现代,由于技术的提高,瓷器更得到了飞跃性的发展,成为中国工艺美术中的主要门类。在这种情况下,陶器已渐失去了以往的规模,在器物的造型和装饰上较之彩陶、黑陶等,已相去甚远。唯战国的暗纹陶,秦汉的釉陶和作为明器用的陶制建筑、舟车,唐代的三彩等以其各自的造型、纹饰反映了所处时代的艺术特征和生活风貌。其中唐三彩是一种施挂彩釉的低温铅釉陶器,多用黄、绿、褐等色彩,故称三彩;其品种有器皿及人物、动物俑等,其中器皿种类繁多,造型新颖别致,设计巧妙,加之绚丽的色彩,遂使唐三彩成为中国陶器工艺中的一枝奇葩,受到人们的普遍喜爱,直到现代仍有仿唐三彩的生产。另外,战国、秦汉、唐等朝代的瓦当、砖、陶俑以及近现代江苏宜兴、广东石湾、四川荣昌等地的民间陶器,也以其精美的纹饰、生动的造型和清新质朴的风格,在中国工艺史上占有重要的地位。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。