-

赤柏松古城址 编辑

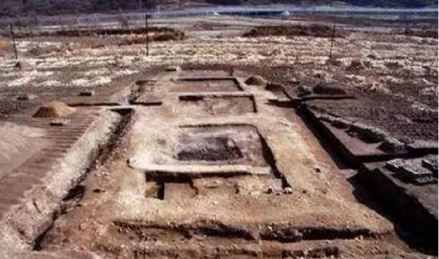

赤柏松古城址,位于吉林省通化市通化县快大茂镇西南约2.5千米的低矮二级台地上,是西汉时期的城址遗迹。

赤柏松古城址内出土了大量的具有汉代风格的绳纹板瓦和筒瓦等建筑构件,以及大量铁器、兵器、生产工具、马衔、车輨等车马具和日常生活。古城是西汉时期东北玄菟郡下辖的三县之一,其属性既具有军事要塞之功能,同时也达到了东北地区县级城市的规模。赤柏松古城的考古发现为汉代东北史地研究提供了新材料。

2013年3月5日,赤柏松古城址被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:赤柏松古城址

地理位置:吉林省通化市通化县快大茂镇西南约2.5千米的低矮二级台地上

所处时代:西汉

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:7-0112-1-112

1985年,通化县文物所、集安文物所和地区文管办联合赤柏松古城址进行了探掘。

2005~2008年,作为《吉林省高句丽遗址保护方案》拓展项目,开始赤柏松古城址全面调查、测绘、勘探和发掘工作。

赤柏松古城址挖掘现场

赤柏松古城址挖掘现场

赤柏松古城址

赤柏松古城址

遗址布局

赤柏松古城址布局主要依靠自然山险,台地断崖或陡坡之处即为城郭边缘、缓坡之处人工筑墙,以形成内高外低,易守难攻之势。同时合理利用三道自然冲沟,北墙外冲沟的存在限制了该墙两处角楼的直线相接,两段墙体夹角约135度,夹角豁口处当为北门所在。东城墙上的两处自然冲沟与城内的排水系统融为一体,经发掘证明,城内主体院落沟渠的排水方向分别为这两处自然冲沟,使其成为城内地上积水和山体潜水层渗水排出山城的主要通道。经解剖,城墙系在自然坡地上直接夯筑而成,并筑有墙芯,城墙和墙芯剖面基本呈梯形,墙芯可见均匀而致密的夯层,包含物以黄色亚粘土和黑沙土为主,偶见碎小山石。夯层明晰,土质致密而坚硬,夯层间可见夯窝。这种建造方式明显区别与周围的高句丽山城,而与辽东境内的汉城非常接近。

遗迹

赤柏松古城址东部缓坡地带的大型院落发掘面积约3000平方米。从堆积层位关系分析,该院落兴建之初即对原有地貌做了大规模改造,削高垫低以使整体趋于平坦。院落建有环墙,平面整体呈东北—西南走向的长方形,长67.5米,宽66.5米。墙基和墙体的包含物为黄褐色砂岩碎块和碎屑,堆积较为致密,建筑材质在整个院落中具有同一性。院落外南北两侧有自坡上至坡下与院墙走向平行的排水沟各一条。院落北侧有台基式联排建筑,其上有连续分布的房址四座。在南墙东西两处的转角部分还分别发现了许多板瓦和筒瓦残片,疑似为角楼设施的倒塌堆积。院内出土遗物与往年基本相同。

赤柏松古城址城内临近南墙发现上圆底方凿破基岩的水井一处,口径1.4米、深2.3米;城外山下南侧发现平面呈瓢形陶窑址一处,破坏严重难以辨别形制,窑床上摆放有陶香炉盖、陶甑、陶筒、筒瓦等烧制成型的灰陶制品。该窑址的发现,为探讨城内陶制品的来源提供了有力证据。

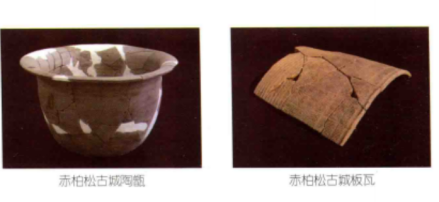

赤柏松古城址出土陶甑、板瓦

赤柏松古城址出土陶甑、板瓦

板瓦

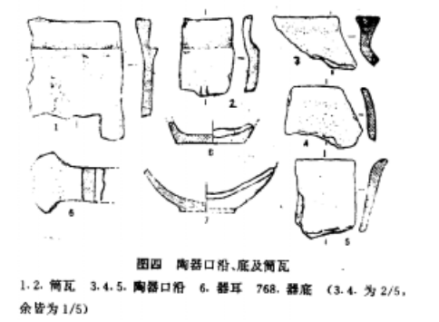

赤柏松古城址出土口沿、筒瓦图

赤柏松古城址出土口沿、筒瓦图

筒瓦

筒瓦一种为夹砂灰陶,火较高,质地坚硬,瓦头厚1.5厘米,瓦体厚12厘米,素面,内侧饰有布纹,瓦檐很深,轮制;另一种为夹砂黄褐陶,火候较低,瓦体较薄,厚1厘米,瓦身为素面。

瓦当

瓦当发现一残片,夹砂红褐陶,残厚1.8厘米,纹饰不清,只见斜向凸起斜线纹。

口沿

口沿发现3件。其中泥质灰陶2件,质地较硬,火候较高,轮制,一件为平唇侈口,另一件为圆唇侈口;夹砂褐陶一件,尖唇、侈口,质地较粗,火候低,素面,轮制。

器耳

器耳1件,为桥状,夹砂褐陶。这种器耳的质地与夹砂褐陶口沿相同,有可能是一种器物的不同部位。

青铜矛

赤柏松古城址出土铜矛、瓦当

赤柏松古城址出土铜矛、瓦当

地理位置

赤柏松古城址位于吉林省通化市通化县快大茂镇西南约2.5千米的低矮二级台地上。

赤柏松古城遗址

交通信息

自驾:自吉林省通化市通化县人民政府开车前往赤柏松古城址,路程约2.6千米,用时约7分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。