-

云峰寺石佛殿 编辑

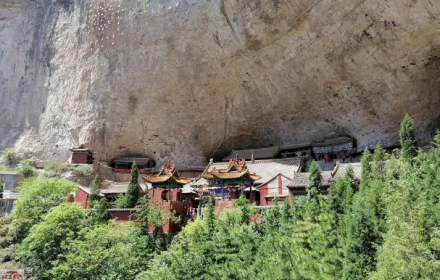

云峰寺石佛殿,位于山西省晋中市介休市绵山镇绵山抱腹岩,是明朝至清朝时期的古建筑遗存。

云峰寺,唐贞观年间(627~649年),敕建;明正德十一年(1516年),重修;清朝年间,屡有修葺。云峰寺上层寺院现存建筑石佛殿为明代遗构;下层建筑全部为1995~1998年复建。云峰寺石佛殿,又称为空王佛真身殿,坐北朝南,石木混合建筑,面宽三间,进深一间,歇山顶。两山与后檐包砌石墙,前檐明间施两扇小板门,次间施槛墙与直棂窗。云峰寺石佛殿,不用木柱承担屋顶的重量,门窗部位跨度用长厚石料,为防止断裂,门上采用了两块斜撑石料,石料下边雕有对称波浪形,既传递了重力,又增加了门的美观,保证了门处的荷载强度。窗部除采用了上述方法外,还在中部加置一根小石柱,使荷载力更大。石佛殿这种建筑形制,以及次间直棂窗均保存了明代以前的风格,全国少见,具较有较高的科学价值与艺术价值;包骨真身(肉身)彩绘泥塑像是彩绘肉身坐化雕塑品,是重要的历史文物,有着重要的历史、科学和艺术价值。

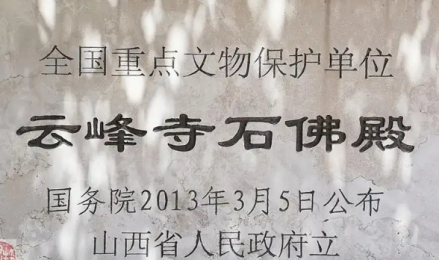

2013年3月5日,云峰寺石佛殿被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:云峰寺石佛殿

地理位置:山西省晋中市介休市绵山镇绵山抱腹岩

所处时代:明至清代

占地面积:约 3932 m²

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

编号:7-0880-3-178

批准单位:中华人民共和国国务院

云峰寺上层寺院现存建筑石佛殿为明代遗构;下层建筑全部为1995~1998年复建。

云峰寺

云峰寺

云峰寺原称抱腹寺,又称灵官仙窟、大云寺,占地约3932平方米。寺坐北朝南,寺内建筑因地势走向分上下两层,朝向不一,高低参错,高处全修以悬空的栈道,连通各个殿宇。现存古建筑有空王殿、千佛殿、介推祠、五龙殿、明王殿、马鸣殿、罗汉堂、眼光菩萨殿及僧房、客舍等近百间。

云峰寺石佛殿

云峰寺石佛殿

明正德十三年(1518年)《抱腹寺重修空王佛正殿碑》记载:“太宗礼毕,敕赐空王佛号,包塑真容,创刹织女,感送袈裟,匾名抱腹寺也”。可知空王佛塑像为“包塑真容”,也就是田志超坐化后的包骨真身塑像。包骨真身是彩绘肉身坐化雕塑品,更是重要的历史文物。

明万历七年(1579年)九月《重修弥陀碑记》古碑,碑文脱落多处,但仍可看清其中有“敕赐芦芽山传宗第一代正宗法王者”字样,说明绵山与宁武芦芽山的佛教、僧侣曾有过密切联系。

塑像

塑像

塑像

空王佛俗姓田名志超,祖籍陕西冯翊(今大荔)县,后移居山西榆次源涡。他27岁时为反抗官府、地痞的盘剥,为民请命惨遭迫害后离家出走,先后在太原开华寺、河北正定临济寺研习佛法而得道。唐武德元年(618年),他参加唐朝开国大典,受唐高祖特殊礼遇。唐武德五年(622年),辗转来到绵山抱腹寺修炼。唐贞观十四年(640年),唐太宗李世民到绵山祈雨,高僧田志超赐雨长安。次年春,李世民来绵山礼佛谢雨,刚巧田志超圆寂,李世民仰天长叹:“寡人真乃福浅,此行空望佛矣!”“空王佛”之称便由此而来。寺内的空王佛像,据传是田志超的“包塑真容”。据说,这里还有田志超留下的佛掌印、五龙殿、明王殿、空王磨等遗迹。

包骨真身

包骨真身是指古代一些修行较高的道教或佛教人士坐化后,遗体不做处理却能够完好无损,后人将其肉身塑像,予以膜拜,此称包骨真身。包骨真身塑像是以真人肉身为胎骨来塑造的,在人体真身之上,用谷子秸秆等物包裹缠扎于真身上形成塑像胎体,在谷秆上直接施敷细草拌泥完成大体雏形,再在其上分两次施两层细泥,完成各部细节后再敷一层细的白泥浆做底子,然后彩绘。

云峰寺石佛殿遗址碑

云峰寺石佛殿遗址碑

地理位置

云峰寺石佛殿位于山西省晋中市介休市绵山镇绵山抱腹岩。

云峰寺

交通信息

自驾:自山西省晋中市介休市人民政府开车前往云峰寺石佛殿,路程约29千米,用时约61分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。