-

祭伯城遗址 编辑

祭(zhà)伯城遗址,位于河南省郑州市金水区祭城镇祭城村,是周代时期的古遗址。

祭伯城遗址南北总长约1180米,东西宽约800米,总面积95万平方米。从时代上可分为西周与明清两部分。明清时期的地下城垣墙体部分基本呈椭圆形,南北方向长670米,宽586米,面积39万平方米,出土物有泥质灰陶残片、板瓦简瓦、小平砖、瓷片、兽骨等遗物;西周时期的城址呈长方形,南北方向长约800米,宽约700米,面积约56万平方米,出土有泥质与病人砂绳纹陶片、板瓦等,可辨认的器形有盆、釜、罐、理论、缸等。在商周时期的考古中,占有重要的地位,它为研究商周时期的都城分封与设立及城市发展起着重要的作用。

2013年3月5日,祭伯城遗址被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:祭伯城遗址

地理位置:河南省郑州市金水区祭城镇祭城村

所处时代:周

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

编号:7-0308-1-308

批准单位:中华人民共和国国务院

面积:约 950000 m²

祭伯城遗址挖掘现场

祭伯城遗址挖掘现场

2006年及2009年,郑州市文物考古研究院再次发掘,又发现了一座两周时期城址。

综述

祭伯城城址

祭伯城城址

明清时期城址

明清时期祭伯城的地下城垣墙体部分分布开关基本呈椭圆形,南北方向长670米,宽586米,面积39万平方米,可以环绕一周,位于原祭城镇祭城村的南半部。其墙体上顶部距与地表深0.6~1米,西南部和北中地下城城垣墙体高0.8~3.6米,上口宽约18.5米,下底宽约22米,为浅黄褐色夯土,夯土中含有炭屑、礓石颗粒等,墙体的外侧有宽窄不等的护城壕沟。

西周时期城址

西周时期祭伯城的城址,开关呈长方形,南北方向长约800米,宽约700米,面积约56万平方米,分布于东风渠南部,滨河路以西区域,城址的南半部被明清时期的城址叠压,城垣呈环形分布残断相连续,深埋于地下。墙体外侧有沟壕宽25米左右,城垣墙体上顶距地表深3.4米到6.45米,城墙上顶宽15.5米,底宽25米,地下水位以上高3.05米,水位以下约2米,夯层表面有圜底夯窝,直径0.05至0.1米,土色黄褐灰花,土质较硬,结构紧密,在对祭伯城城址初步考古发掘中可以了解到,祭伯城四周至战国时期地下城墙的上部,有厚4米左右的堆积层,其形成应与黄河泛滥有关。

名称由来

西周时期,周公五子祭伯封侯在管城东北15里处,建祭阝(jì)国都城,史称祭阝伯城。后来“祭阝”字改为“祭”字,读音为“zhài”。周穆公曾来过祭伯城,泛舟于蒲田泽。后该城并于郑,成为郑国大夫祭仲的采邑,随着多年后外地民众迁到祭伯城定居,由于口音不同,使祭的读音逐步演变为“zhà”,祭伯城简称祭城。

相关记载

据史料记载,周代的周公把他的第五个儿子封到黄河南岸的祭地,建城后名为祭伯城。后并于郑,为郑国大夫祭仲的采邑。周穆公曾来过祭伯城,泛舟于蒲田泽。《括地志》载:“故祭城在管城县东北十五里,郑大夫祭仲邑也。”现存寨墙在清咸丰年间得到重修。

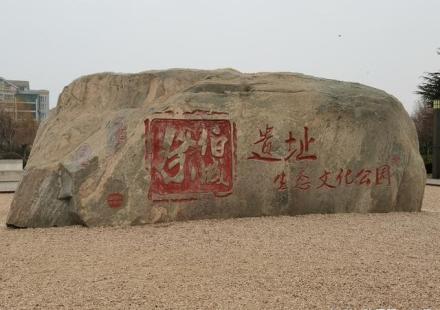

祭伯城遗址公园

祭伯城遗址公园

祭伯城遗址公园

祭伯城遗址公园位于龙湖外环路与农业南路附近,占地约48亩,总投资1600万元。是郑东新区重要的历史文化纪念设施“周文化历史主题园区”的一期工程,祭伯城遗址公园按照城市公园的定位建设,同时兼顾历史文化内容的展现,将遗址保护与景观设计相结合,既挖掘了城市厚重历史文化内涵,又满足了市民对现代城市生活的需求。

地理位置

祭伯城遗址位于河南省郑州市金水区祭城镇祭城村。

祭伯城遗址公园

交通信息

乘坐市内公共交通地铁5号线内环至儿童医院·颐和医院站(C口出)下车,步行250米后可达。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。