-

之江大学旧址 编辑

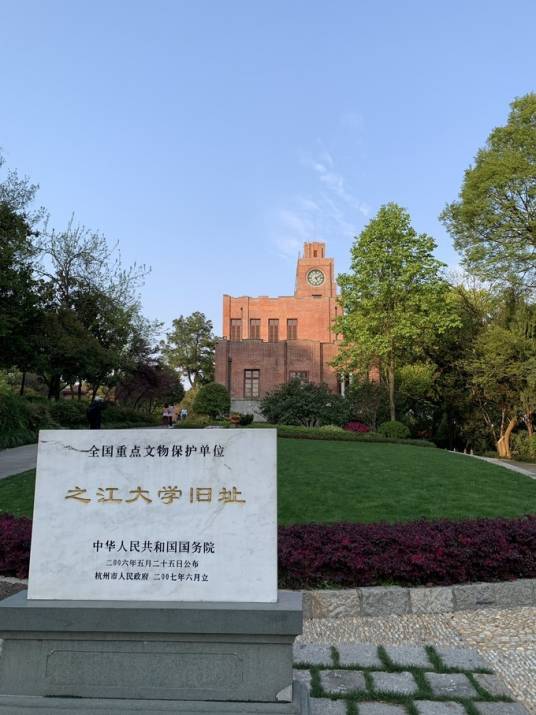

之江大学旧址,位于杭州市杭富路六和塔西侧,现为浙江大学之江校区。之江大学系美国长老总差会创办的教会学校,遗存有钟楼、慎思堂、图书馆、都克堂等建筑22幢。 之江大学旧址建筑布局高低错落,与空间环境融为一体,整个建筑格局解放后无多大变化,为中国保存的较为完整的教会大学旧址之一。

2006年5月25日,被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。2018年11月24日,被公布为第三批中国20世纪建筑遗产。

中文名:之江大学旧址

级别批次:第六批全国重点文物保护单位

批准单位:国务院

所属地区:浙江省杭州市

批准文号:国发〔2006〕19号

编 号:V-78

年 代:民国

文物类别:近现代重要史迹及代表性建筑

宣统元年(1909年)在二龙头开始动工大规模兴建新校舍建筑,次年冬初具规模。

宣统三年(1911年)2月,117名学生从城区的大塔儿巷校址迁入秦望山新校址,学校也随即将育英书院更名为之江学堂,由王令赓出任校长。在随后的岁月里,校园建设不断推进、完善。

旧址校舍始建于光绪三十三年(1907年),分二期建设,共有建筑40余幢,建筑面积7万多平方米。现仍保存有慎思堂、都克堂、科技馆、图书馆、经济馆、东斋、西斋、北斋、韦斋、上红房、下红房、绿房、灰房等建筑,通常称之为二堂、三馆、四斋、四房。

宣统二年(1910年)至宣统三年(1911年),慎思堂、东斋、西斋、灰房、上红房、下红房相继竣工,作为教学、宿舍、教工住宅用房。

天文台,建于民国元年(1912年),设备从美国进口,是当时较先进的天文气象观察设备,用于天文气象观察和“天文学”的教学。1937年遭日机轰炸损毁,之后没有复建,如今只留遗址。

民国五年(1916年),为方便交通,头龙头和二龙头的溪涧上建起了一座木结构桥梁,是为“情人桥”。

民国七年(1918年),都克堂落成,以两个蓄水池为水源的供水系统完工,宿舍和校舍也全部装上了电灯。

小礼堂原名育英堂、都克堂,建于民国八年(1919年)1月,是校园唯一的宗教建筑。

民国九年(1920年),之江大学外籍教授别墅绿房、白房以及中方教工宿舍共3幢建成。

民国十五年(1926年),由本校建筑部设计的女生宿舍,简称韦斋落成。

民国二十一年(1932年),工程馆、图书馆建成。

之江大学旧址

之江大学旧址

民国二十五年(1936年),由申报史量才家属捐建钟楼,钟楼原名同怀堂,又名经济学馆。

民国二十六年(1937年)抗战全面爆发后,之江大学被迫迁往上海、福建邵武、贵州贵阳、重庆等地。抗战胜利后,由于杭州的校舍遭到焚毁,满目疮痍,之江大学于民国三十五年(1946年)3月起开始实施修复,经过整修恢复了校园的原有面貌。这也是之江大学旧址建成后第一次进行大规模维修。

3号楼原名又称机械系楼,建于1951年,由政府拨款建造,是上世纪五十年代的建筑风格。

1952年,之江大学停办。

之江大学早期建造的校舍是设计师在美国完成的,其直接照搬美国的建筑风格,折衷主义是惯常的设计手法,因此之江大学建筑风格也可称的上百花齐放,但和谐统一。如早期建成的慎思堂,慎思堂是之江大学的主楼,原为行政办公楼,位于校园广场中间,建于宣统二年(1910年),为三层砖木结构建筑。其建筑风格是美国早期移民风格乔治和亚当风格即希腊-意大利式风格(GrecoItalian)。乔治风格是意大利文艺复兴风格传入英国后的派生物,亚当风格是乔治风格的延续和升华,亚当风偏爱的加长屋檐齿饰以及有装饰窗修饰的墙面。慎思堂继承了古典主义的传统风格,彩色建筑立面由红砖砌筑,建筑比例均匀、讲究对称,入口门设在平面中央,门窗两边对称,门窗上有对称小网格窗和扇形窗,入口正立面设带白色石膏柱的古典门廊,门廊上托檐部。屋檐和廊檐均有长方形灰色砖齿饰,建筑显得优雅精致。

经济学院即同怀堂,又名钟楼,建于民国二十五年(1936年),同怀堂隔着大草坪与慎思堂遥遥相对,两个大体量建筑构成校园中心。经济学馆建筑风格是装饰艺术风格(ArtDecoStyle),极具现代主义的线条感。红砖建筑立面装饰与几何形建筑形态的结合在质朴中透出现代气息。同怀堂由三座建筑相连而成,中间建筑最高为四层顶层设钟塔,左右两边是一层建筑,建筑体量呈阶梯状往后缩。门厅设在中段建筑正中间,南北开通,贯通的门框构成框景达到了很好的借景效果。外墙四周都以从下而上的长方形壁柱为主要构图元素这种强调垂直线条和几何形态的设计手法是典型的装饰艺术风格,红砖砌成的壁柱还有凹凸变化作为一种局部细节装饰,有些壁柱局部还进行了均等对称的分段处理。质朴的红砖表皮与现代主义的几何形态完美结合,在朴实中透着庄重、简洁中蕴涵典雅。充满现代主义的同怀堂与乔治亚风格的慎思堂虽风格不同却非常和谐,可见设计者非常注重整体的统一性。

之江大学旧址

之江大学旧址

其他建筑也各具特色,建筑风格多样,包括有美国乡村建筑、古典建筑、文艺复兴后期的巴洛克风格、意大利民居建筑等等。

同怀堂又称钟楼,民国二十五年(1936年)由史量才家属捐建,“经济学馆”四个字由校长李培恩题写。钟楼主体三层,中间四层为钟塔,是典型的近代建筑。钟楼是学校的标志性建筑,高耸的钟楼使得整座建筑呈山字形。在钟楼楼顶,钱塘江、钱塘江大桥、六和塔等都在视野之内。民国报业家史量才在之江大学困难时期,多次捐助了大量办学经费。在史量才遇难的第二年,家人根据他的生前遗愿,向学校捐赠了一座楼,取名“经济学馆”,即钟楼。

东斋

东斋

2号楼原名西斋,建于宣统三年(1911年),由Nelson.Platt.Wheeler夫妇和William.reginald.Wheeler夫妇捐资兴建,故又名惠德堂、吴窦堂,是之江大学最早的男生宿舍。西斋对称于东斋,建筑风格一致,砖木结构,外部线条简洁,是乔治亚复兴风格,中央山墙的凸现和古典柱式的门廊是它们最大的特点。

3号楼原名工程馆,又称机械系楼,建于1951年,由政府拨款建造,是上世纪五十年代的建筑风格。

4号楼原名科学馆,又称裘德生科学馆,建于民国二十一年(1932年),为纪念前校长裘德生博士(1930年12月美国逝世),由之江大学校友和师生募资兴建。科学馆和图书馆的建筑风格类似,其拱券、古典柱式和三角形山花等不同建筑元素的混搭,都是当年校内功能明确的主体建筑之一。

5号楼原名材料试验所,建于民国二十四年(1935年),由当时之江大学教职员、校友筹资兴建,是创校以来的首座实验楼。2010年11月,之江校区二期修缮工程完成,5号楼成为浙大图书馆法学分馆。

6号楼原名佩韦斋(初为教员宿舍,后改为女生宿舍,简称韦斋),建于民国十五年(1926年),由本校建筑部设计。

之江大学旧址

之江大学旧址

小礼堂原名育英堂、都克堂,建于民国八年(1919年)1月,由美国新泽西州都克家族捐建,是教会大学的象征。窗户上的尖券使其哥特复兴式的建筑风格十分明显,此建筑采用石料结合水泥,从用材到风格,在当时都是属于比较现代的建筑。占地360平方米,建筑面积439平方米。

图书馆,面积为700平方米,建于民国二十一年(1932年)7月,由之江大学同学会募捐修建,之江大学建筑部设计建造。占地596平方米,建筑面积1192平方米。图书馆的建筑风格比文艺复兴后期的巴洛克风格更为简约一点,但还是吸收了那种风格的精华。

上红房原名北太平洋楼,建于宣统三年(1911年)。上红房曾先后由时任之江大学校长的王令赓、李培恩居住。下红房原名帕斯顿楼,建于宣统三年(1911年)。美国驻华大使司徒雷登曾参与创办之江大学,其胞弟司徒华林则曾是之江大学的校长,1948年前后,司徒雷登曾在此居住。上红房和下红房的建筑是意大利风格,清水砖外墙、圆拱门廊、拱券外廊、雕花柱子和涡卷形浮雕具有古罗马遗风

灰房

灰房

灰房原名康沃斯楼,建于宣统三年(1911年),是之江大学外籍教师别墅之一。灰房的建筑采用的是清水青砖墙,主立面为对称外廊,呈现为殖民地外廊式建筑风格。

教工宿舍共3幢,建于民国九年(1920年),当时为中方教师的宿舍。

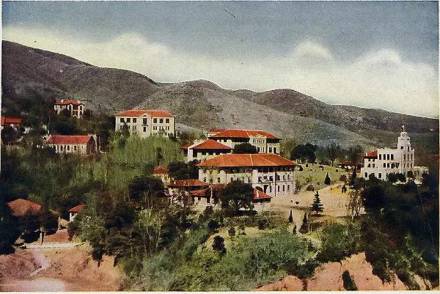

“之江大学旧址”位于钱塘江北岸的秦望山上,主要大体量建筑环一草坪花园而筑,体量较小的教师宿舍和别墅则依山势之峻缓参差山间。整个建筑群依山而建,藏于青松翠柏之间,布局高低错落,与空间环境融为一体。建筑中西合璧,带有欧洲近代建筑的风格,也留有文艺复兴时期的影子,简朴新颖,较好地体现了近代建筑设计思想,曾荣获世界近代学府建筑完整保护建筑第二名。至今,是中国保存最完整的近代大学校园之一。此种布局保持完整,国内鲜见,是研究中国近代建筑发展史极为难得的一个完整案例。

建筑风格统一但各具特色

1936年的之江大学

1936年的之江大学

人文历史信息浓厚

之江大学采取西方优秀办学经验,重视学生的科学精神和职业素养培养,重视英语和体育教学,使之江大学名人辈出,办学成绩在全国名列前茅,涌现了如朱生豪、林汉达等著名学者。

之江大学的规章制度也特别先进。比如早在1914年就在国内大学中首先实行了学分制。不同系的学分要求不同,每学期的学分要求也不同。如果未能修满一定学分,学校可以要求补考,严重的可勒令退学。1938年第一学期,之江大学响应部委号召,在本科生一进校就开始试行导师制。就是将所有老师的详细情况公示,然后通过学生选择和学校分配的方式,每位导师具体负责几位学生的学业、思想等。校长、教务长等都参与其中。

民国元年(1912年)12月10日,中山先生就满怀对教育的热忱来到杭州之江大学访问,并发表了精彩的演讲,他勉励在校师生立鸿图之志,投身革命洪流,为振兴中华、实业强国而奋斗。

之江大学旧址

之江大学旧址

为此,工程将按照最大程度地保护文物的真实性、最低程度地干预以及可逆性设计的原则进行,对原状外立面已有的改动,如屋面、山墙、门窗等,都将依据严格的考证给予复原。

列入本次修缮的文物建筑共7幢,包括之江校区主教学楼、图书馆和1、2、3、4、5号楼。其中图书馆、4号(科学馆)和5号楼(材料实验所)建于1930年与1940年间,3号楼(工程馆)建于1946年后,而主教学楼和1号楼、2号楼则是之江大学最早期的建筑,建于1910至1920年间,至今已有近百年的历史。包括主楼、1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、图书馆在内的7幢主体建筑于2010年底修缮完成并投入使用。作为二期修缮的建筑包括钟楼、小礼堂、白房,剩余文保建筑的修缮纳入三期保护修缮中。

之江大学前身是清道光二十五年(1845年)于宁波创设的崇信义塾,光绪二十三年(1897年)成立育英书院。光绪三十二年(1906年),杭州、苏州、上海、宁波等地的布道会各出一人,学校教员出一人,组成了学校董事会,于当年11月召开了第一次会议,通过了新校园计划,决定另觅新校址,将学校迁到城外;并成立了教职员委员会,负责新校址的选址、购地、建设等具体事务。

宣统三年(1911年)2月,117名学生从城区的大塔儿巷校址迁入秦望山新校址,学校也随即将育英书院更名为之江学堂,由王令赓出任校长。1914年正式改名为“之江大学”。学校设文、理、商、建筑四科,为一所综合性大学,学制为4年,实行学分制,并设有小学部和中学部。

之江大学旧址

之江大学旧址

2022年,之江大学旧址之主楼修缮工程被列为首届“匠心杯”浙江省优秀文物保护工程项目。

公交站名及停靠线路:

浙大之江校区: 4路、190路、308路、354路、游5线/Y5、游5线/Y(区间)、808路、202(夜间线)、280(高峰线)

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。