-

仙字潭摩崖石刻 编辑

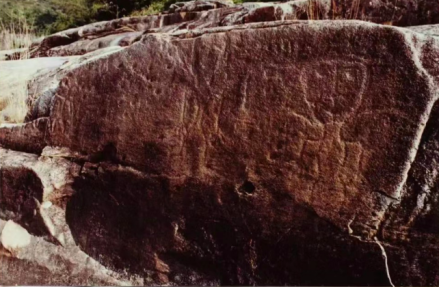

仙字潭摩崖石刻,位于福建省漳州市华安县沙建镇许田村,九龙江支流的汰溪下游 ,是中国东南沿海已发现的文化符号较多、内涵较丰富、保存较好的古石刻。

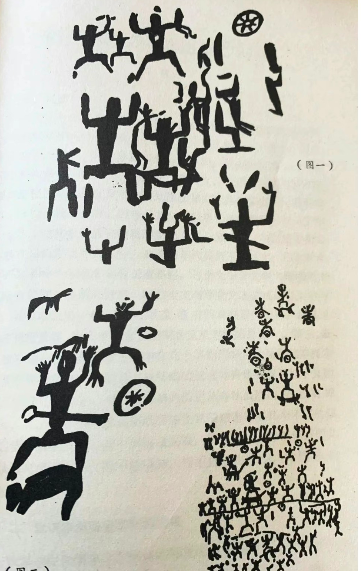

仙字潭摩崖石刻共有6处13组50多个符号,其中一处为汉字:“营头至九龙山南安县界”。自西向东,大约200平方米。 其余符号既象图画,又象文字,有的如王者坐地,有的仿武士争斗,有的若舞女蹁跹,有的如兽面狰狞,有的象俘虏被执,有的似人首落地,千奇百怪。 仙字潭摩崖石刻是中国东南沿海上古(殷商时期)人民活动的石刻遗迹,是中国最古老的石刻之一。石刻的文物价值突出,为研究中国大陆早期居民向台湾迁徙提供了佐证。

2013年3月5日,仙字潭摩崖石刻被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:仙字潭摩崖石刻

地理位置:福建省漳州市华安县沙建镇许田村,九龙江支流的汰溪下游

所处时代:新石器时代至周

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

编号:7-1534-4-037

批准单位:中华人民共和国国务院

明末陈天定的《北溪纪胜》中说:“入自龙潭.....稍上为汰溪滩,汰水西汇大江,以小舟入,古称桃源洞,蓝雷所居,今号汰内。”就是说汰内在明代为畲民村(畲民有蓝、雷盘诸姓),今天还有蓝雷居住。既为蛮族所居,其时有相当之文化,则刻石溪上,亦意中事。

民国四年(1915年)8月,岭南大学教授黄仲琴先生深入实地调查。

1961年12月,福建省人民委员会刻立“仙字潭摩崖”省级文物保护碑,定为“少数民族遗存的图象文字”,碑阴还说明“仙字潭摩崖刻石五处,均为图象文字,字体近似殷周青铜器铭文,是古民居民活动记事的遗迹。

2004年10月18日,在原石刻227米处的临溪东岸岩壁上发现两个五组10图岩画。

仙字潭摩崖石刻远景

仙字潭摩崖石刻远景

仙字潭摩崖石刻

仙字潭摩崖石刻

仙字潭摩崖石刻的性质、时代、族属诸问题主要看法有:1.古代少数民族(蓝、雷民族——畲族先民)文字,为爨字或苗文之一种。2.汉族入闽以前本地少数民族的遗迹——原始图象文字。3.远古时代七闽的图象文字。4.春秋时期,吴部落的记功刻石。5.商周时代越族象形表意文字。6.新石器时代石刻岩画。

仙字潭摩崖石刻

仙字潭摩崖石刻

仙字潭摩崖石刻

仙字潭摩崖石刻

因岩壁上散布着几组古怪苍老、似字又有别于传统观念上的文字,似话又过于抽象变形的文化符号,由于年代久远,深奥难懂,讹传为神仙所书,故名“仙字潭”。

是字是画说

民国四年(1915年)8月,岭南大学教授黄仲琴先生深入实地调查。并在民国二十四年(1935年)将其调查情况和研究论文《汰溪古文》在《岭南大学学报》四卷二期发表,开仙字潭研究的先河。认为汰溪摩崖石刻“疑即古代蓝雷民族所用,为爨字或苗文的一种”。1957年8月,考古调查及摹拓并将调查报告在《文物参考资料》1958年第11期上表发。之后,弘礼先生在《文物》1960年第6期上发表《福建古代闽族的摩崖文字》一文,拓展了仙字潭岩刻的研究思路。1982年《福建省文博》第二期发表了刘蕙孙《福建华安汰溪图象文字初研》解读其中一组为十个半字:“昱(明日),馘夷俘越,口吴王昱,吴战越,战番、口番”。1984年《福建文博》第1期林蔚文《福建华安仙字潭摩崖石刻试考》,可通读为:(部落)二师(征)伐(敌)酋(首)俘伏(敌)酋(首)。即在部落征伐越某一部落(氏族)的一次战斗记功石刻。1986年初,盖山林独辟一帜,论作岩画,发表《福建华安仙字潭石刻新解》一文,陈兆复发表《岩画的召唤》等,对“文字说”提出挑战,明确提出岩刻是“岩画”,并对画面进行了“新解”,还打破传统认识,于是争议大起,颇为学术界所重。许多专家就性质问题纷纷发表自己的看法。1988年7月,福建省考古博物馆学会和漳州市文化局在漳州召开的仙字潭岩刻为重点的“漳州地区摩崖石刻学术讨论会”,就仙字潭岩刻的性质、内容、年代、族属、刻制方法等问题进行探索,各抒己见,发表了较多新见解。收到与会论文三30篇20多万字,结集后于1990年由中央民族学院出版了《福建华安仙字潭摩崖石刻研究》文集。在一定程度上代表了仙字潭摩崖石刻研究的最新成果和水平。

遗址碑

遗址碑

地理位置

仙字潭摩崖石刻位于福建省漳州市华安县沙建镇许田村,九龙江支流的汰溪下游。

仙字潭摩崖石刻

交通信息

自驾:自福建省漳州市华安县人民政府开车前往仙字潭摩崖石刻,路程约45.3千米,用时约38分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。