-

白龙洞遗址 编辑

白龙洞遗址,位于湖北省十堰市郧西县安家乡神雾岭村,是旧石器时代猿人洞。

白龙洞遗址,距今约50万至100万年,已发现9枚古人类牙齿化石,数十件古人类制作使用的石制工具,可疑的燃烧地层和烧屑等古人类活动证据,以及大量动物化石。白龙洞遗址直立人牙齿化石的出土,为研究人类起源、尤其是中国古人类的起源和发展,提供了可靠的实物资料。

2019年10月,白龙洞遗址被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

中文名:白龙洞遗址

地理位置:湖北省十堰市郧西县安家乡神雾岭村

所处时代:旧石器时代

保护级别:第八批全国重点文物保护单位

编号:8-0095-1-095

批准单位:中华人民共和国国务院

白龙洞遗址远景

白龙洞遗址远景

1976年7月,郧西县文物工作者在白龙洞遗址出土的化石中再次发现了人类牙齿化石。此后,国内有关科研机构、高等院校及文博单位先后组织了两次正式发掘,共发现7枚人类牙齿化石,与之同存并出的还有狸、犀、獾、鹿、牛剑齿虎等20多种动物化石和一批石器及其他与古人类活动有关的证据。这是湖北继郧县猿人后的又一重大考古发现。

白龙洞遗址

白龙洞遗址

2008年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所专家再次对白龙洞遗址进行发掘研究。

白龙洞遗址属石炭纪泥灰岩溶洞,洞底高出当地河水水面约40米,坐西向东。遗址中发现了燃烧的痕迹,如烧黑的泥土和烧黑的骨骼化石等相关物品。经专家初步分析为古猿用火取暧或烧烤食物所留,说明这一带有古猿人类生活居住过。

洞穴

白龙洞遗址被中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的专家称为是中国迄今最大的猿人洞。白龙洞有“四室一厅”,洞口一厅宽20米,高3米。厅后有4室,每室宽10多米,高3米,猿人洞室室相连,“四室一厅”的深处还有门洞可掘进。但究竟有几室几厅,有待进一步发掘。白龙洞是中国发现的第6个猿人洞。

洞穴发育

白龙洞遗址洞穴发育以垂直渗流为溶蚀的主要方式。洞口朝向东北,围岩内裂隙水发育,洞外是一个北西至东南方向展布的冲沟,洞口外10米以下尚保留泉水、溪流,这些流水流入50米以下的老河。洞口外,地貌环境是以中、低山山地为主,间夹冲沟和小型断陷盆地等。20世纪90年代,洞口及洞壁部分发生顶部坍塌,致使洞口形态更为敞大,成为近似于岩厦形的洞口。但洞穴主体仍保存为呈南—南西向水平状发育的溶洞。洞口外现为村民耕地,洞穴内保存有以前发掘过的约12米深(水平状)的空间。洞穴主体呈南—南西向延伸,洞内堆积主要为红色黏土,其中包含有丰富的动物化石和古人类遗迹。白龙洞一带地处南北气候过渡地带,上新世以来这里雨水充足,为白龙洞的发育创造了条件。

时代

白龙洞遗址发现的人类牙齿化石、动物群及其它方面证据分析显示:古人类为生活在更新世中期的直立人(猿人)。古人类动物群时代为中更新世时期,距今约60万年前,与周口店北京猿人时代相当,对于研究人类起源于演化具有重要的科学价值。

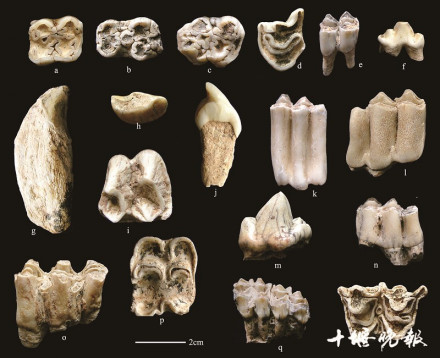

白龙洞遗址出土动物化石

白龙洞遗址出土动物化石

动物化石种类

白龙洞遗址哺乳动物化石种类,在郧县文管所存放名录中包括啮齿目、食肉目、长鼻目、奇蹄目、偶蹄目等5目29种动物。主要有零散的牙齿、管状骨骨片和少量完整的上颌骨及下颌骨,动物的椎骨和肋骨罕见或稀少。动物化石种类以偶蹄目动物为主,其中以鹿科和牛科动物较多。

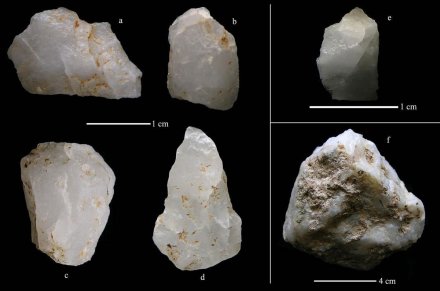

石制品

白龙洞遗址出土石制品

白龙洞遗址出土石制品

骨制品

骨制品,均为用大型哺乳动物骨片打击加工的尖状器。

骨骼标本

有人工痕迹的骨片化石,骨片体位包括大型哺乳动物下颌骨骨片和管状骨骨片。痕迹特征主要为2类,较多的一类为使用石制品在骨骼表面割切时遗留的痕迹;另一类为使用石制品在骨骼表面遗留的砍切痕迹。

白龙洞遗址遗址碑

白龙洞遗址遗址碑

地理位置

白龙洞遗址位于湖北省十堰市郧西县安家乡神雾岭村。

白龙洞猿人遗址

交通信息

自驾:自湖北省十堰市郧西县人民政府开车前往白龙洞遗址,路程约18.4千米,用时约34分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。