-

郭家岗遗址 编辑

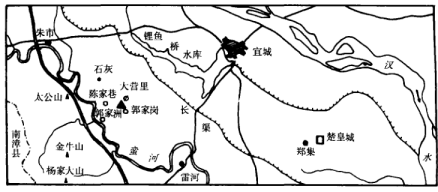

郭家岗遗址,位于湖北省襄阳市宜城市雷河镇官堰村郭家岗,面积近120万平方米,是一处比较典型的以楚文化遗存为主的遗址。

郭家岗遗址坐落在一南北长、东西短的长条形的高台地上,东距楚皇城约14千米,西距蛮河2约千米。遗址南北长约1500米,东西宽约750米。遗址文化内涵丰富,年代自周代一直持续到六朝时期。郭家岗遗址于1980年发现,1989年、1990年进行了发掘。遗迹有房址、灰坑、井。出土遗物以陶质生活用器数量最多。该遗址文化层堆积厚1.5~2.0米,文化发展序列清楚,器物组合完整,对楚文化陶器分期标尺的建立具有重要的意义。

2013年3月5日,郭家岗遗址被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:郭家岗遗址

地理位置:湖北省襄阳市宜城市雷河镇官堰村郭家岗

所处时代:东周

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:7-0347-1-347

1989年,当地村民修水渠,水渠由东郭家岗遗址位置示意图向西穿越遗址。市博物馆的同志曾结合水利工程对遗址进行试掘。

郭家岗遗址位置图

郭家岗遗址位置图

郭家岗遗址坐落在一南北长、东西短的长条形的高台地上,东距楚皇城约14千米,西距蛮河约2千米。遗址南北长约1500米,东西宽约750米,面积近120万平方米。遗址文化内涵丰富,年代自周代一直持续到六朝时期。

地层堆积

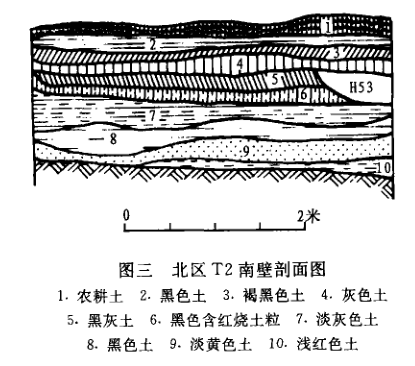

以北区T2南壁的剖面为例。

地层堆积

地层堆积

第2层:深12~20厘米、厚10~22厘米。土色较黑。结构紧密。内含红烧土颗粒。分布范围大,出土陶片较多,有盆形鬲、垂沿长颈溜肩绳纹罐、垂沿浅腹盂等。

第3层:深30厘米、厚10~25厘米。褐黑色土。土质松软。含有较多的黑碳点。出土陶片较多,有釜形鬲、垂沿圆裆高足鬲、沿面起棱的绳纹盂与第2层所出相似。

第4层:深30~50厘米,厚10~25厘米。灰色土。土质较硬。所含陶片较少,遗物有耸肩鬲、短颈盂、浅盘细柄豆等。

第5层;深50~55厘米、厚10~35厘米。土色近黑。较松软。出土陶片较多,有沿面有凹弦纹的圆裆高足鬲、折沿短颈盂、高直柄豆等。

第6层:深50~80厘米,厚5~20厘米。土色泛黑内含烧粒和锈斑。出土陶片较少,有平折沿裆微瘪的高足鬲、平折沿短颈绳纹罐、深盘粗柄豆,较多的器物上饰有压印暗纹。

第7层:深70~120厘米、厚5~45厘米。淡灰色土。内含较多的锈斑。出土陶片不多,有瘪档高足鬲、素面磨光陶盂、折沿束颈罐等。

第8层:深95~120厘米、厚5~40厘米。黑色土。土质松软。出土陶片少,器物特征同于第7层。

第9层:深100~130厘米、厚7~55厘米。淡黄色土。结构坚硬紧密。出土陶片少而碎,有卷沿或仰折沿的瘪裆高足鬲、卷沿或平折沿的束颈深腹盂、圆肩圆腹罐、粗柄深盘豆、表面磨光的高柄束腰豆、卷沿细绳纹的小口鬲等。

第10层:深155~165厘米、厚5~20厘米。浅红色土。土质坚硬纯净,类似夯实。出土陶片的特征同于第9层。

郭家岗遗址

郭家岗遗址

遗迹

周代遗迹有房址、灰坑、井三类,共计104个。

郭家岗遗址延用时间较长,各期遗存间叠压、打破频繁,加上本次发掘的面积有限,故房址发现甚少。16个探方只发现与建筑有关的柱洞7个。洞口均为圆形,直径15~55厘米,深15~30厘米。构筑方法分为三种:一为圆形竖穴洞;一为圆形竖穴洞的底部铺垫陶片或石块;一为先挖较大的圆形坚穴洞,中部立柱,周边填以纯净的黄土,然后砸实黄土,使中部的立柱牢固。部柱洞中还残留有碳化后的木屑。

灰坑,97个。有圆形、椭圆形、不规则三种。

井,共发现7座。古井密布是郭家岗遗址的一大特色,如J4、J5、J6相距3米左右。由于井口直径一般在1.5米左右,井壁垂直,一般都深达数米,多数井在挖到一定深度后出现渗水、塌方。

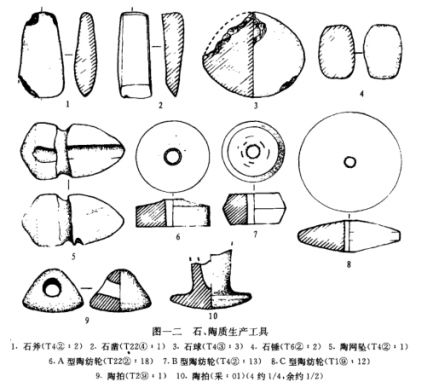

石、陶质生产工具

石、陶质生产工具

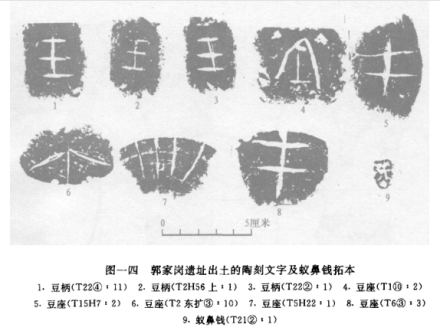

陶刻文字

陶刻文字

地理位置

郭家岗遗址位于湖北省襄阳市宜城市雷河镇官堰村郭家岗。

官堰村

交通信息

自驾:自湖北省襄阳市宜城市人民政府开车前往郭家岗遗址,路程约8.3千米,用时约17分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。