-

英驻芜领事署旧址 编辑

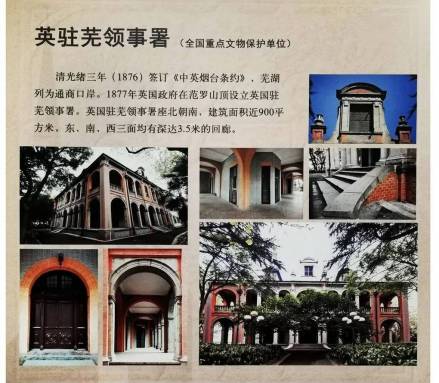

英驻芜领事署旧址,位于安徽省芜湖市镜湖区华兴街育红小学(新校区)东侧约70米,占地面积466平方米,建筑面积1190平方米。由英驻芜领事署旧址、总税务司公所旧址、洋员帮办楼旧址和英驻芜领事官邸旧址四个单体构成。

清光绪三年(1877年),英国政府在地势高敞的范罗山建造了领事署办公楼。由英国建筑师设计,券廊式建筑。两层砖木结构,坐北朝南,东西对称。东、西、南三向设有外廊,青石砌筑露明基座,是芜湖最早的西洋建筑,也是安徽省最早的外国领署建筑,是芜湖步入近代化的重要见证,是回顾芜湖近代历史的实物史料。

2013年3月5日,英驻芜领事署旧址被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:英驻芜领事署旧址

地理位置:安徽省芜湖市镜湖区华兴街育红小学(新校区)东侧约70米

所处时代:清至民国

占地面积:466 m²

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

编号:7-1738-5-131

清光绪十三年(1887年),完成英驻芜领事官邸。

清光绪三十一年(1905年),建成洋员帮办楼。

英驻芜领事署旧址

结构

英驻芜领事署旧址为西式二层楼房,属外廊式建筑。两层砖木结构,坐北朝南,东西对称。东、西、南三向设有外廊,青石砌筑露明基座,平面方正。

特点

英驻芜领事署旧址廊柱分为砖、石两种材质。砖柱用红砖包角、青砖错缝砌筑;石柱采用青石切割拼筑,两侧注重线条修饰,显得秀气挺拔;柱头柱脚多用弧线装饰,与古典欧式柱头的复杂设计相比进行了简化。设计中采用了中西建筑文化共存的手法,建筑结构使用砖木混合结构。它延续了建筑文化之脉络的建筑技艺,耐久的建筑材料和经典建筑形式,和谐统一。

驻芜领事署旧址

驻芜领事署旧址

驻芜领事署旧址

总税务司公所旧址

旧址

旧址

洋员帮办楼旧址

洋员帮办楼旧址位于范罗山半山腰,领事署旧址东侧,原为办事人员住所。根据现存的英国建筑师手绘范罗山总平面图推断。该建筑为外廊式建筑,共两层,坐北朝南,平面方正,建筑面积为803平方米。东、西、南三向设有外廊。面阔七间,进深六间,以柱承重,除边间外,余五间设拱券。一、二楼相同,风格统一。红色砖砌墙体。四坡面顶,屋面铺盖机制红瓦。除外廊外,一、二两层各有办公室四间。一层为原为水磨石地坪,二层为木板地坪,以木搁栅承托楼层。楼梯设在当中一间后部,双跑式,木质栏杆。

该楼立面除一些线脚外,没有太多的装饰。但一、二两层之间的腰线,围箍在立面上,起到了较高的装饰艺术效果。南向两个办公室内设置壁炉,烟囱直穿屋顶。

英驻芜领事官邸旧址

英驻芜领事官邸旧址位于镜湖区雨耕山顶。该楼为二层,平面方正,立面雄浑,占地面积为356.5平方米,建筑面积为713平方米。地坪上有1米高的架空层,用于防潮通风。青砖砌筑墙体。四坡瓦楞式铁皮屋面,采用木构架支撑屋顶,以砖石墙体承重。外墙体1米以下刷有墙裙,西面和南面设置券廊。室内装修以石膏线顶棚为主,线脚丰富华美。楼梯、楼板、门窗均为实木。楼梯间自南至北,左为起居室、过廊、卧室与卫浴等,右为起居室、卧室与卫浴等。在主卧室和起居室中均设有壁炉。二层平面大小、房间构成,均与底层相似。

英驻芜领事署办公楼坐落于范罗山一处小山头上,相对独立于附近其他建筑。这幢办公楼在这四幢西洋建筑中设计得最为精美,做工也最为讲究,据说,它的设计图纸和建筑工程师均来自英国本土。无论是占地面积,还是建筑面积,这座办公楼都是四幢西洋建筑中最大的。据民国八年(1919年)《湾沚区志》记载:“英领事署在范罗山。因《烟台条约》由英国领事官建筑新式楼房一座,四围绕以垣墙,以为领事官办公之地。”

地理位置

英驻芜领事署旧址位于安徽省芜湖市镜湖区华兴街育红小学(新校区)东侧约70米。

英国驻芜领事署旧址

门票价格

免费。

交通指引

芜湖市内乘坐公交2路、13路、18路、27路、115路新芜路站下车步行前往。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。