-

四川盆地 编辑

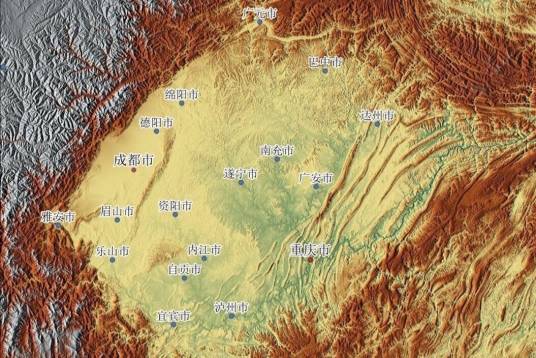

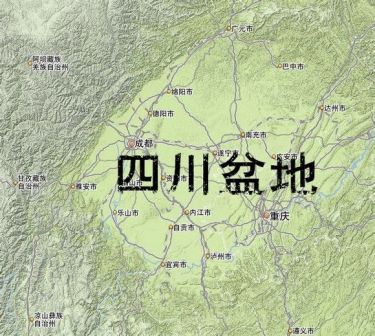

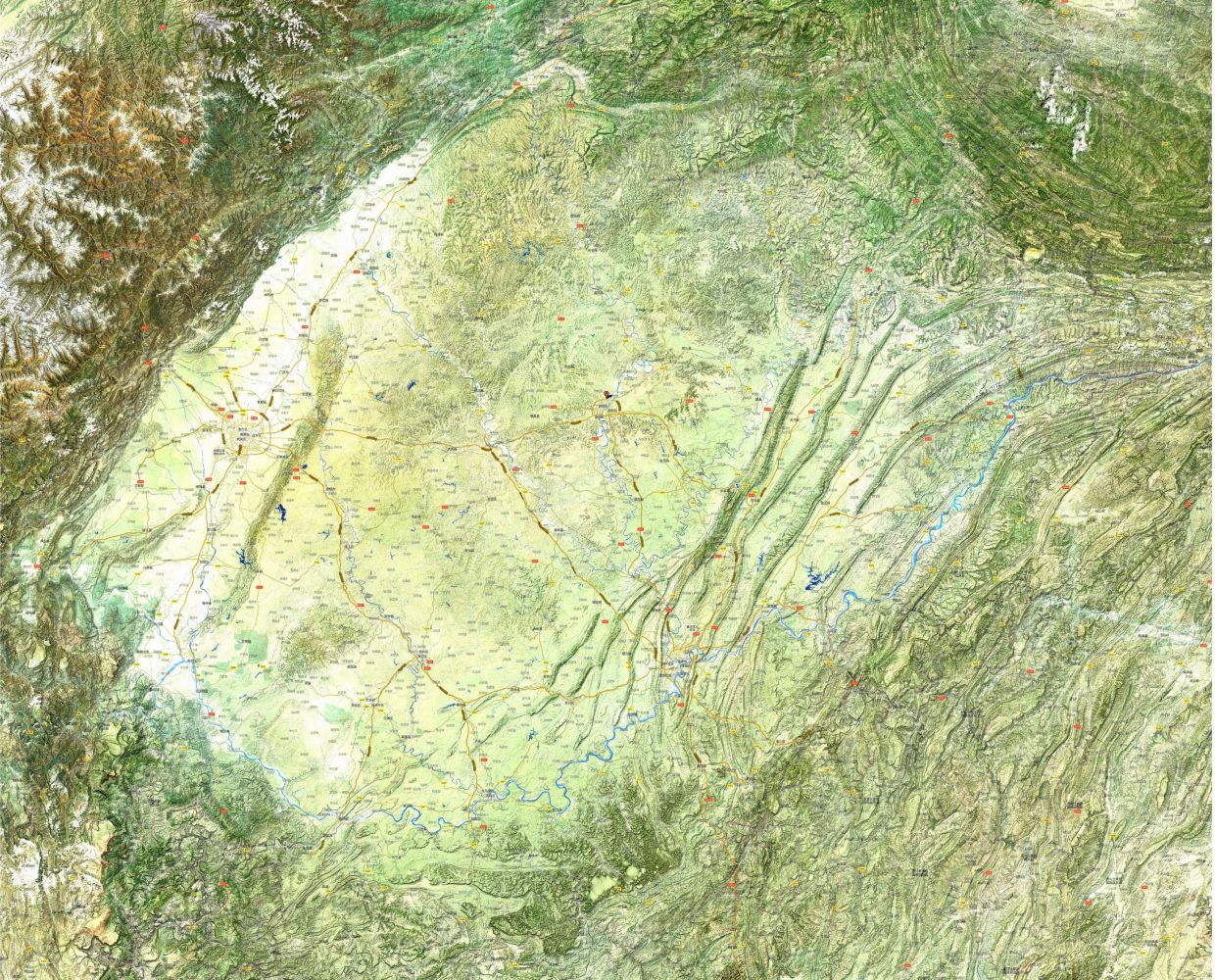

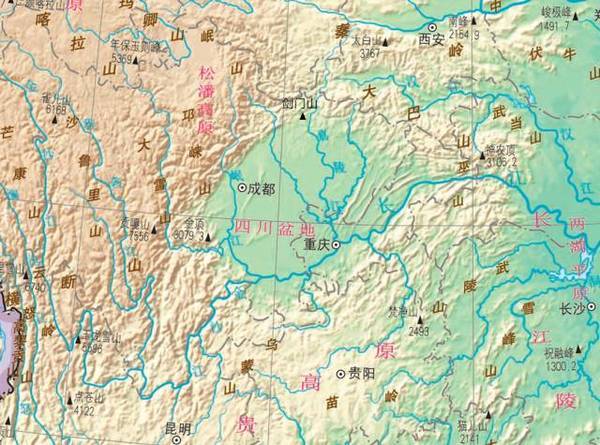

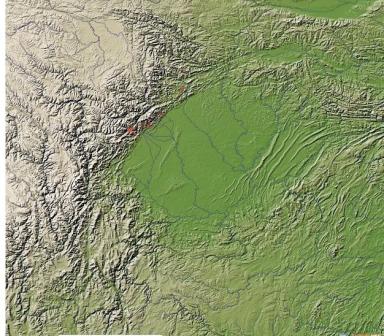

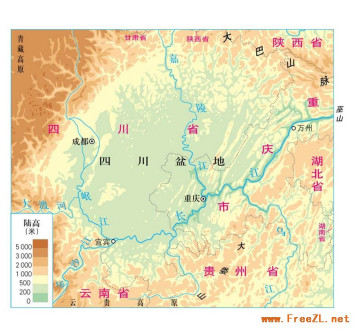

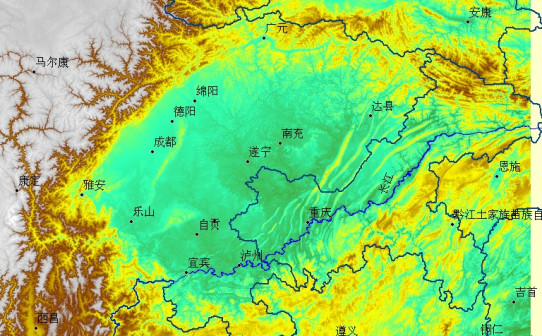

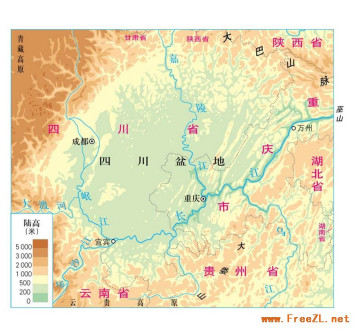

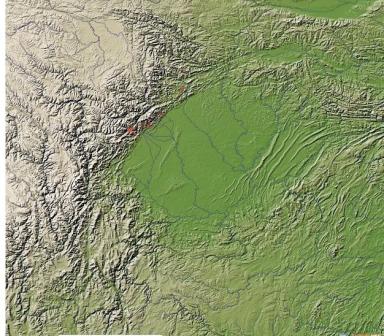

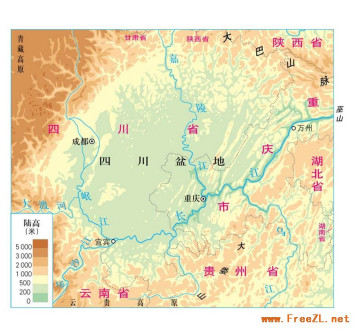

四川盆地是中国四大盆地之一,大部分位于四川省内,总面积约26万多平方千米,位于亚洲大陆中南部(北纬28°10'和32°25'之间),中国西南部、囊括四川省中东部,由青藏高原、大巴山、华蓥山、云贵高原环绕而成,周围山地海拔多在1000米~3000米之间,面积约为10万平方千米,中间盆底地势低矮,海拔250米~750米,面积约为16万平方千米,因此可明显分为边缘山地和盆底部两大部分。边缘山地区从下而上一般具有2~5个垂直自然带。西北边缘是很长的龙门山脉。四川盆地底自西向东分为成都平原、川中丘陵和川东平行岭谷。四川盆地是中国著名红层盆地。地表岩石主要为紫红色砂岩和页岩,这两种岩石极易风化发育成紫色土,紫色土含有丰富的钙、磷、钾等营养元素,是中国最肥沃的自然土壤。盆地气候属于亚热带季风性湿润气候,气温东高西低,南高北低,盆底高而边缘低,等温线分布呈现同心圆状。夏季平均温度在24~28℃之间,极端高温36~42℃;冬季平均温度4~8℃之间,极端低温-8℃~-2℃。四川盆地年降水量1000~1300毫米,但冬干、春旱、夏涝、秋绵雨,年内分配不均,70~75%的雨量集中于夏季(6~10月)。四川盆地内还蕴藏丰富的煤、石油、天然气等化石能源以及盐、磷灰石、硫磺等矿产,其中天然气、芒硝为中国之冠,并有中国重要的锶矿。边缘山地是四川多种经济林木和用材林基地,盆地底部耕地连片,是中国最大的水稻、油菜籽产区。

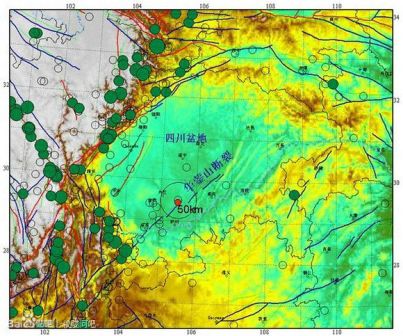

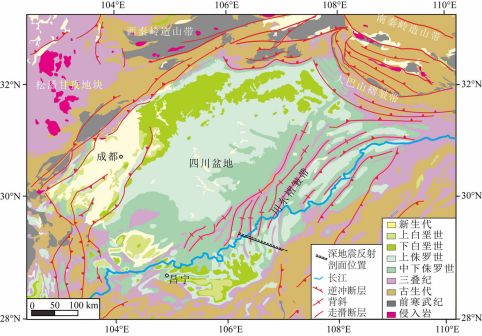

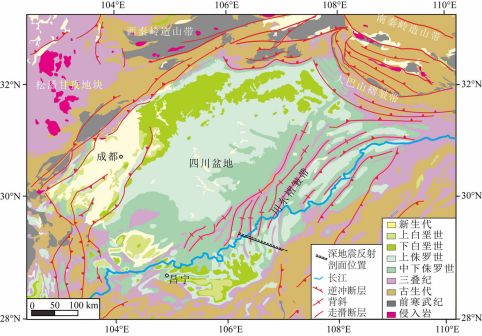

在距今2亿年左右的侏罗纪构造板块俯冲碰撞,特提斯海逐步消亡。川西地区抬升成陆,地壳物质向东挤压,形成了古龙门山。山体压弯岩石圈,从而在其东侧形成了前路盆地,成为四川盆地的最早雏形,范围远大于现在地理地貌上的四川盆地。同时来自山脉的岩石碎屑等物质,在盆地中逐渐填充沉积,早期覆盖的海水变得越来越浅,逐步成为海陆交互的沼泽。

气候温暖湿润,蕨类、苏铁和裸子植物大量生长,为后期煤矿的形成提供了重要基础。随着构造凹陷继续发力,湖相盆地面积越来越大,充填也越来越快,现今意义上的“四川盆地”轮廓逐步形成,其内河流、湖沼纵横一度成为恐龙的乐园。

到7000万年前的白垩纪末期,全球火山喷发导致盆地气候逐渐变得干热,植物不断衰退,恐龙灭绝。大量岩石碎屑等物质在盆地堆积,形成了厚达数千米的红色和紫红色砂、泥、页岩,四川盆地成为著名的红色盆地。

在距今4000万-3000万年左右,随着青藏高原的隆升,地壳物质分别向东向南流展,复杂的构造应力在四川盆地周缘造就了龙门山、大巴山、七曜山和大相岭等多条山脉。四川盆地基本定型,并完成了由湖相盆地到陆相盆地的转变。

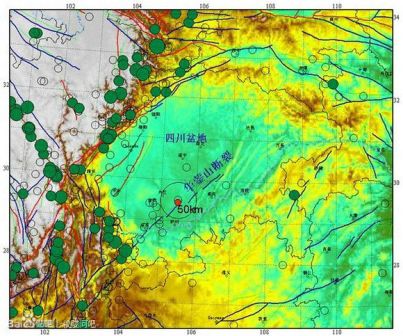

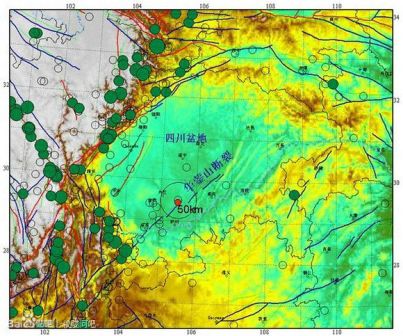

此后在青藏高原构造应力的持续作用下,形成了一系列呈北东-南西向线状延伸的褶皱山,如龙泉山、华蓥山。龙门山前,构造凹陷依然强烈,滔滔岷江和沱江带来的巨量砂卵石逐渐堆积在凹陷中,厚度达500多米,如同缓冲垫一样,极大减轻了龙门山地震的破坏力,成就了舒适宜人的成都平原区。与川东平行林谷区、盆周低山丘陵区、川中丘陵区共同组成了四川盆地的整体地貌。

四川盆地内部与周边地区

四川盆地坐标

四川盆地内的城市

四川盆地的面积约26万平方千米(面积是居第五第六位的两湖盆地和银额盆地的两倍),占四川省面积的46%。四川盆地西依青藏高原和横断山脉,北近秦巴山脉,与汉中盆地相望,这里的岩石,主要由紫红色砂岩和页岩组成。这两种岩石极易风化发育成紫色土。紫色土含有丰富的钙、磷、钾等营养元素,是南方最肥沃的自然土壤。四川盆地是全国紫色土分布最集中的地方,向有“紫色盆地”的美称。四川盆地底部面积约16万平方千米,按其地理差异,自西向东又可分为成都平原、川中丘陵和川东平行岭谷三部分。成都平原西方是龙门山脉,东方是龙泉山脉。

四川盆地内包含城市

四川盆地内包含城市

地貌特征

四川盆地

四川盆地

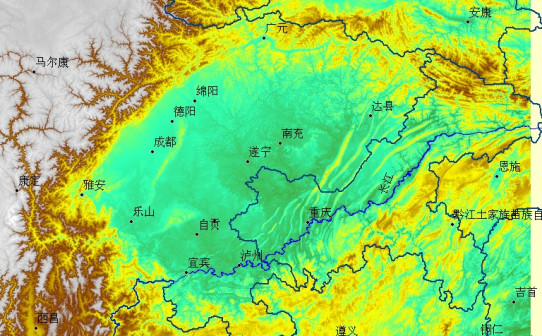

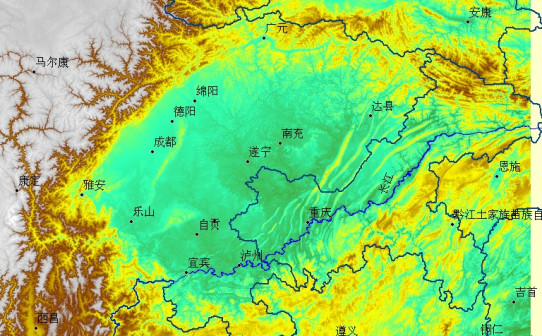

盆地内部地形地貌显示出明显的三分特点,即盆西平原地貌、盆中丘陵地貌和盆东山地地貌,三者以龙泉山和华蓥山为界。

形态特征

总体形态

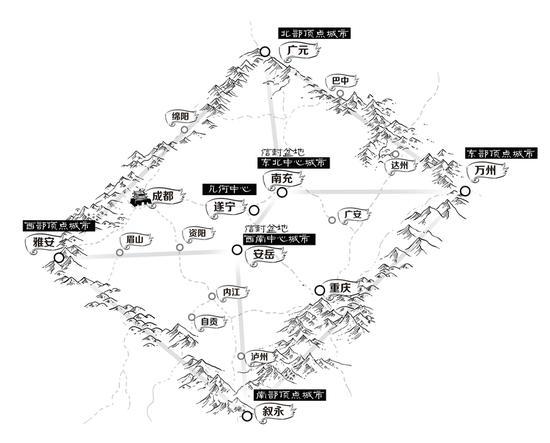

四川盆地其轮廓形态总体近似长方形,形似信封状,右倾斜置在亚洲大陆,因此被地理学者称之为信封盆地。信封盆地东部顶点云阳(靠近万州),南部顶点叙永(靠近遵义),西部顶点雅安,北部顶点广元。信封盆地几何中心城市遂宁(几何中心点大致在蓬溪南部地区),中北部(内顶角)中心城市南充,中南部内顶角安岳。

信封盆地顶点城市和几何坐标中心城市俯瞰示意图

信封盆地顶点城市和几何坐标中心城市俯瞰示意图

四川盆地由盆周山地和盆地底部构成。

盆周东部为长江三峡,南部为云贵高原,西部为青藏高原,北部为大巴山。

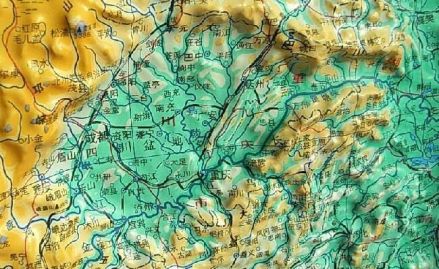

盆地底部主要分为川东平行岭谷、川中丘陵和川西成都平原三部分。龙泉山是成都平原和川中丘陵的界山,华蓥山是川中丘陵和川东平行岭谷的界山。

四川盆地形态

四川盆地形态

盆地底部

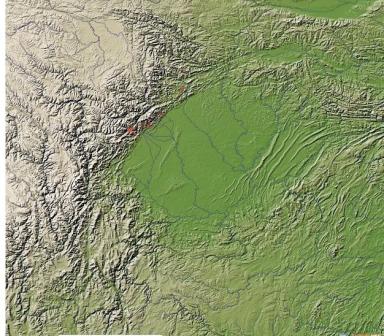

(1)在龙泉山和龙门山、邛崃山之间的盆西平原,系断裂下陷由岷江水系的河流冲积而成,面积约8000平方千米,为我国西南最大的平原,因成都位于平原之中, 故称成都平原。成都平原海拔460米~750米,地势由西北向东南倾斜,地表平坦,相对高差一般不超过30米~50米,它由岷江、沱江、涪江、青衣江等八条河流冲积联缀而成,土壤肥沃,河渠稠密,有著名的都江堰自流灌溉,自古以来素有“天府”之称。

(2)在龙泉山和华蓥山之间的盆中丘陵,地势低矮,海拔大多在300米~500米之间,相对高差50米~150米,地势由北向南倾斜,岩层近于水平,在流水的长期侵蚀切割作用下,形成台阶状的方山丘陵,南部浅丘,北部多深丘。丘陵地表软硬相间的紫红色砂、页岩极易风化为紫色土,富含磷钾,自然肥力较高,宜种性广,是四川全省粮食、经济作物主产区。

(3)华蓥山以东为盆东平行岭谷区,由多条近东北西南走向的条状背斜山地与向斜宽谷组成,山地陡而窄,高700米-1000米,其中,华蓥山高1705米,为盆地底部最高峰。山地顶部的石灰岩被雨水溶蚀后,常成凹槽,故山地大多具有“一山二岭一槽”或“一山三岭二槽”的特色。山岭间的谷地宽而缓,海拔300米~500米,其间丘陵、平坝交错分布,是平行岭谷区工农业生产主要地区。

边缘山地

四川盆地边缘山地区属强烈上升的褶皱带。地貌显著特征是,海拔较高,过渡性明显,均为一系列中山和低山所围绕。盆地北缘米仓山、大巴山近东西走向,是秦巴山地南翼部分,海拔一般在1500米~2200米之间,山势雄伟,山坡陡峭,沟谷深切,相对高差可达500米~1000米;南缘大娄山属气势磅礴的云贵高原之一部分;西缘有龙门山、邛崃山、峨眉山,山脊海拔都在1500米至~3000米以上,相对高差可达1000米,属中国地势第一级阶梯。峨眉山顶峰高3099米,与附近的平原相对高差达2660米,山势巍峨秀丽,为中国四大佛教名山之一。

四川盆地边缘山系

四川盆地边缘山系

地形特征

四周为海拔2000~3000米的山脉和高原所环绕,北面是大巴山、米仓山、龙门山,西面是青藏高原边缘的邛崃山、大凉山,南面是大娄山,东面是巫山。 无论从构造还是人地貌上看,四川盆地都是一个典型的盆地。它从震旦纪以来就是地壳比较稳定的大型拗陷区。晚三迭纪的印支运动中成为一个内陆湖盆,但范围要比今日的四川大得多,中生代堆积了厚达3000~4000米的紫红色的砂岩和页岩,因此人们又称它为“红色盆地”或“紫色盆地”。中生代末期的四川运动使盆地周围褶皱成山,中间相对下陷,轮廓基本形成,盆地内部地层也发生大规模的变形。东部出现一组北东向的褶皱,称盆东褶皱带;中部形成穹窿构造,称盆中穹窿带;西部表现成为盆地沉陷带,为今天盆地的三个地貌区奠定了基础。新生代的喜马拉雅运动使周围山地再次上升,盆地再次相对下陷, 成都一带下陷更深。同时,长江切穿巫山,滚滚东流,完成了统一的长江水系,使内流盆地转变为外流盆地。四川盆地可明显分为边缘山地和盆地底部两大部分,其面积分别约为10万多和16万多平方千米。 四川盆地是我国最大的外流盆地,面积26万多平方千米。四川盆地内部丘陵、平原交错,地势北高南低。由于地表形态的不同,以华蓥山、龙泉山为界。

四川盆地" alt="

四川盆地" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/fd039245d688d43f24898c39791ed21b0ff43bdc?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_1000"/> 四川盆地

盆底可分为三部分:

①华蓥山以东为大致平行的川东岭谷,由东北—西南走向的许多条状山体组成,海拔一般在700~800米,谷地中多低丘与平坝,海拔200~500米,是川东农业和人口集中的地方。

②华蓥山和龙泉山之间为方山丘陵,即川中丘陵。区内由于紫红色砂页岩倾角平缓,受切割后形成大片方山式丘陵。海拔350~450米,相对高度几十米。当地劳动人民利用方山山丘土层深厚的特点,把梯田一直修到山顶。

③龙泉山以西为平原。称为川西平原或成都平原,面积6000多平方千米,是四川盆地最大的平原,也是西南地区最大的平原,海拔约600米。

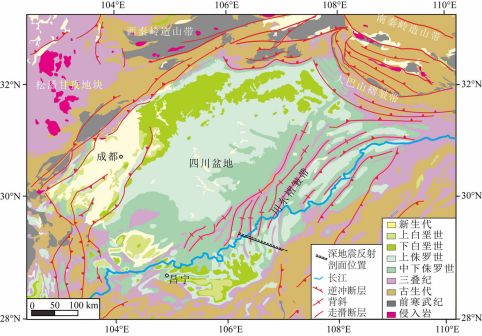

地质特征

四川盆地属扬子准地台四川台坳。古生代时相对隆起,缺乏泥盆系和石炭系。印支运动转换为大型拗陷,晚燕山运动,特别是喜马拉雅运动后发生褶皱隆起。

四川盆地" alt="

四川盆地" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/5882b2b7d0a20cf474d7e31472094b36adaf99b1?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 四川盆地

盆地的格局主要受北东—南西向及北西向两条构造线控制,构成了典型的菱形盆地,四川广元、四川雅安、四川叙永为菱形的四顶点,东西两边稍长,为380~430公里,南北两边略短,为310~330公里。以上菱形四顶点的连线与盆地内650~750米的等高线大体相当,盆地底部与边缘山地也以此为分界。

四川盆地在距今1.4亿年以前,还是内陆湖盆。至距今6.6千万年时,盆地边缘山地迅速隆升,长江中上游水系开始沟通。盆地内湖水东泻奠定了现今之地貌形态。

盆地边缘多低山和中山,山势陡峻,发源盆地边缘山地的河流大多为“V”型谷,岭谷高差都逾500~1 000米, 地表崎岖,故历史上就有“蜀道难,难于上青天”之说。山脊海拔大多在2000~3000米,西北部与西部可超过3000~4000米,如龙门山4984米,峨眉山3099米,小相岭4 791米。

地表广泛出露古生代及其以前的石灰岩,其次为板岩、片岩、结晶灰岩、石英岩、砂泥岩和砾岩,局部有花岗岩和玄武岩。石灰岩分布区可见石林、溶洞、暗河、槽谷等喀斯特地貌,盆地南缘兴文县素有“石林洞乡”之称(见兴文石林)。巫山十二峰和金佛山等名山主要也由石灰岩发育而成。由石灰岩、玄武岩、花岗岩等组成的峨眉山及由砂泥岩、砾岩组成的青城山,素有“峨眉天下秀”、“青城天下幽”之称,为中国著名游览胜地。盆地底部海拔多数在250~700米,地势东南倾,盆地内各河流均由边缘山地汇聚盆地底部的长江干流,形成向心状水系。地表为大面积的中生代紫红色砂岩与泥岩所覆盖,故称为“红层盆地” ,是中国中生代陆相红层分布最集中地区。四川盆地为丘陵性盆地,底部以丘陵为主,次为低山和平原。

海盆时期

四川盆地二亿多年前是巴蜀湖

四川盆地二亿多年前是巴蜀湖

四川盆地属扬子陆台一部分,称为四川陆台,属较稳定的地区,但仍经过两次大规模的海浸。第一次从5亿多年前的寒武纪开始,延续到3.7亿多年的志留纪,不断下陷成了海洋盆地,志留纪时发生加里东运动,除了西部的龙门山地槽继续下陷外,其余地区上升为陆。2.7亿年前的石炭纪末,发生范围更大的第二次海浸,盆地再次为海洋占据。二叠纪时海陆交替,形成重庆附近的南酮、松藻、天府等煤矿。二叠纪末,盆地西部岩浆喷出,峨眉山小金顶及清音阁一带的玄武岩就在这时生成。

湖盆时期

距今1.9亿年的三叠纪,“印支运动”使盆地边缘逐渐隆起成山,被海水淹没的地区逐渐上升成陆,由海盆转为湖盆。当时湖水几乎占据现今四川盆地的全境,称为“蜀湖”,从此结束了海浸的历史。在中生代漫长的1亿多年里,盆地气候温暖湿润,到处生长蕨类、苏铁和裸子植物,是又一个成煤期,永荣煤矿即在三叠纪和侏罗纪时形成。东起长寿、垫江,西到江油、邛崃,北抵大巴山麓,南到贵州赤水,还是天然气富集区。这一时期爬行动物恐龙称霸一时。1957年在合州发现的“合州马门溪龙”身长22米,高3.5米,是中国亚洲最大和最完整的恐龙化石。

陆盆时期

7000万年前的白垩纪末期,发生又一次强烈的地壳运动“燕山运动”。盆地四周山地继续隆起,同时产生不少大断层,如西部的龙门山大断层和东部的华蓥山大断层,把盆地分为三部分。蜀湖缩小为仅有2万平方公里的蜀湖。封闭的盆地地形及急剧缩小的水面,使气候逐渐变得干热,沉积物由海相、海陆交替相变为陆相,大量风化、侵蚀、剥蚀的物质在盆地堆积了数千米厚,形成红色和紫红色的砂、泥、页岩。裸子植物不断衰退,恐龙灭绝了。内陆湖泊在干燥条件下,经强烈蒸发,浓度增大,盐分不断积累,形成盐湖,后来泥沙掩埋而保存于地层之中,经过漫长的地质作用形成岩层,自贡一带是著名的井盐产地。 2000多万年前的新第三纪,受喜马拉雅造山运动的影响。距今二、三百万年的第四纪,地壳再次发生构造运动。从而,四川盆地由内流盆地变为外流陆盆,由封闭的内流区变为外流区,由以堆积为主变为侵蚀为主,经历了海盆——湖盆——陆盆的沧桑之变。 第四纪是冰川广布的时代,盆地西北山地发育大量冰川。冰川消融后,大量沉积物由岷江、沱江等携带,堆积在西部的凹陷区,即以前的蜀湖之中,最终形成了成都平原。 四川盆地地貌丰富,平原7%,丘陵52%,低山41%。

植物资源

四川盆地中植物近万种,古老而特有种之多为中国其他地区所不及。在盆地边缘山地及盆东平行岭谷尚可见水杉、银杉、鹅掌楸、檫木、三尖杉、珙桐、水青树、连香树、领春木、金钱槭、蜡梅、杜仲、红豆杉、钟萼木、福建柏、穗花杉、崖柏、木瓜红等珍稀孑遗植物与特有种。在湿热河谷可见桫椤、小羽桫椤、乌毛蕨、华南紫萁、里白等古热带孑遗植物。 四川盆地的地带性植被是亚热带常绿阔叶林,其代表树种有栲树、峨眉栲、刺果米槠、青冈、曼青冈、包石栎、华木荷、大包木荷、四川大头茶、桢楠、润楠等,海拔一般情况下在1600~1 800米以下。其次有马尾松、杉木、柏木组成 的亚热带针叶林及竹林。 边缘山地从下而上是常绿阔叶林、常绿阔叶与落叶阔叶混交林,寒温带山地针叶林,局部有亚高山灌丛草甸。

动物资源

四川盆地是中国动物种类最多、最齐全的地区之一。据统计,除鱼类外,盆地底部共有动物417种,盆地西缘、北缘和南缘山地分别为487种、317种与288种,其中经济动物均占一半以上。盆地西缘山地是中国特有而古老动物保存最好、最集中的地区,属于一类保护动物的有大熊猫、金丝猴、扭角羚、灰金丝猴、白唇鹿等。还有珍贵特有动物小熊猫、雪豹、鬣羚、短尾猴、猕猴、毛冠鹿、水獭及鸳鸯、血雉、红腹角雉、绿尾虹雉、白腹锦鸡、红腹锦鸡等。 盆地西缘的平武、青川、北川、宝兴、天全、洪雅、马边等地,均为中国大熊猫的主要分布区。已设立唐家河、王朗、卧龙(见卧龙自然保护区)、蜂桶寨、喇叭河等7处大熊猫、金丝猴等自然保护区。 酉阳、马边、平武等盆地边缘山地溪沟中的大鲵及长江、金沙江中的中华鲟、白鲟也为四川所特有,均属国家保护动物。

矿产资源

四川盆地有煤、铁、天然气、石油、盐、芒硝、石膏、磷、硫、铝、金、铜、锰、石墨、汞等矿产资源,其中天然气、芒硝为全中国之冠,并有中国重要的锶矿。川东北是世界最大的天然气富集区之一,川中和南充等地盐岩矿储量很大。

2022年10月,中国石化西南石油局在四川盆地部署的金石103HF探井获高产稳产工业气流,日产天然气25.86万立方米,评价落实地质资源量3878亿立方米。

2023年,中国天然气对外依存度为40.2%,四川盆地页岩气是我国天然气产量增长的重要阵地,已提交探明储量近3万亿立方米、年产超过240亿立方米,对保障能源安全具有重要意义。

气候类型

四川盆地属于中亚热带湿润气候区(又兼有海洋性气候特征),东南部的低丘与长江河谷带有南亚热带气候属性;由于地形闭塞,北部秦岭阻挡冷空气,冬季气温高于同纬度其他地区。

四川盆地" alt="

四川盆地" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/a8773912b31bb051255aafe3327adab44bede0fb?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_1000"/> 四川盆地

最冷月北部均温3~5℃,南部5~8℃,较同纬度的上海、湖北、安徽及纬度偏南的贵州高1~4℃。盆地北部极端最低温-8~-5℃,南部-5℃~-2℃。霜雪少见,年无霜期长280~350天,同纬度上的武汉冬天却霜雪不断,盆地位于长江河谷中的长宁全年无霜。

盆地各地夏季始于5月底,终于9月中旬,夏长4个月,温度上东高西低。盆地西部夏天平均气温约25℃,较同纬度的上海、武汉等城市偏低3-4度,但湿度较大,所以闷热难忍。东部最热月气温高达26~29℃,长江河谷局地达到30℃。盛夏连晴高温天气又造成盆地东南部严重的夏伏旱。

盆地气温东南高西北低,盆底高边缘低; 各地年均温16~18℃。10℃以上活动积温4500~6000℃,持续期8~9个月,属中亚热带。东南部的长江河谷积温超过6000℃,相当于中国南岭以南的南亚热带气候。盆地气温东高西低,南高北低,盆底高而边缘低,等温线分布呈现同心圆状。盆地边缘山地气温具有垂直分布特点,如峨眉山、金佛山海拔升高百米,气温递减0.55℃和0.61℃。峨眉山顶年均温仅3℃,10℃以上活动积温586℃,气候上相当于寒温带和亚寒带。

降水状况

四川盆地年降水量1000~1300毫米 ,盆地边缘山地降水十分充沛,如乐山和雅安间的西缘山地年降水量为1 500~1800毫米,为中国突出的多雨区,有“华西雨屏”之称。但冬干、春旱、夏涝、秋绵雨,年内分配不均,70~75%的雨量集中于6~10月。最大日降水量可达300~500毫米。“巴山夜雨”自古闻名,夜雨占总雨量的60~70%以上。盆地区雾大湿重,云低阴天多。峨眉山、金佛山是中国雾日最多地区之一,年相对湿度之高也为中国之冠。盆地年日照仅900~1300小时,年太阳辐射量为370~420千焦耳/平方厘米,均为中国最低值,故有“蜀犬吠日”之说。

排名 | 气象站号 | 气象站名 | 平均降雨量 | 备注 |

|---|---|---|---|---|

1 | 56385 | 峨眉山 | 1670.2 | 站点在峨眉山景区 |

2 | 56287 | 雅安 | 1666.0 | 数据来源于国家气候中心 |

3 | 56278 | 天全 | 1576.1 | |

4 | 56384 | 峨眉 | 1418.4 | 站点在峨眉山市区 |

5 | 56280 | 名山 | 1407.1 | |

6 | 56380 | 洪雅 | 1385.0 | |

7 | 57237 | 万源 | 1271.1 | |

8 | 56382 | 夹江 | 1267.5 | |

9 | 57326 | 宣汉 | 1238.0 | |

10 | 57329 | 开江 | 1238.0 | |

11 | 56490 | 沐川 | 1236.7 | |

12 | 56386 | 乐山 | 1231.5 | |

13 | 56279 | 芦山 | 1222.2 | |

14 | 57416 | 邻水 | 1215.0 | |

15 | 57324 | 平昌 | 1214.5 | |

16 | 57328 | 达州 | 1205.1 | |

17 | 57420 | 大竹 | 1202.9 | |

18 | 56281 | 蒲江 | 1201.0 | |

19 | 57320 | 通江 | 1193.8 | |

20 | 56499 | 珙县 | 1171.1 |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。