-

“二十四道拐”抗战公路 编辑

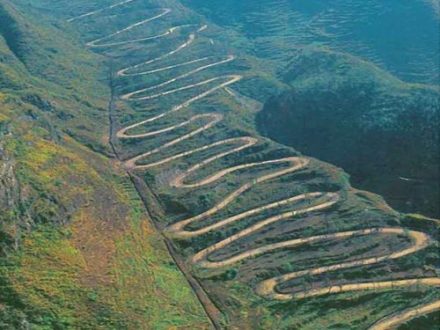

“二十四道拐”抗战公路,古称鸦关,位于贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县西南约1千米处,民国二十五年(1936年)夏,修筑完成。

“二十四道拐”抗战公路原是蜿蜒的古驿道,是古代入滇的必经之地。从山脚盘旋到山顶,24个“S”形弯道。二十四道拐全长约4千米,有效路面宽约6米,蜿蜒于晴隆山山脉西南坡,为砂石路面,山脚第一道拐到山顶第二十四道拐间的直线距离约350米,垂直高度约250米,坡的倾角约60°左右。“二十四道拐”抗战公路线形设计充分把握了地形和地质的特点,利用回头曲线的方式展线以克服250米的高差。“二十四道拐”抗战公路是中缅印战区交通大动脉之咽喉,承担了国际援华物资的运输重任。无数运送军用物资的卡车经二十四道拐翻山越岭,将国际援华物资运往抗战前线,为抗日战争取得全面胜利作出了不可磨灭的贡献,因此,二十四道拐被誉为“中国抗战的生命线”。“二十四道拐”抗战公路记载着中国人民抗日战争艰苦卓绝的历史和对世界反法西斯战争作出了重要贡献,是中美两国人民携手并肩抗击法西斯的历史见证,更记载了世界华人华侨的爱国情怀。

2006年5月,“二十四道拐”抗战公路被中华人民共和国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

中文名:“二十四道拐”抗战公路

地理位置:贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县西南约1千米处

所处时代:1936年

保护级别:第六批全国重点文物保护单位

编号:6-1050-5-177

批准单位:中华人民共和国国务院

二战时期,“二十四道拐”抗战公路成了中缅印战区交通大动脉,期间一直遭受日本军队的轰炸。民国三十年(1941年),太平洋战争爆发,次年时任美军中缅印战区总司令兼盟军中国战区总参谋长的约瑟夫·史迪威受命“维持滇缅公路”的运输。民国三十一年(1942年),美国的公路工程部队进驻贵州晴隆修筑滇黔公路,完成了修建任务,保证了运输线路的畅通。美国的工程部队也一直驻守到日军投降后一个多月才撤离。

民国三十二年(1943年)11月,为了改善行车条件,美军公路工程部队架设捷径,将二十四道拐减为二十一道拐,及时保证了运输畅通,“二十四道拐”在外观上被完整保留。民国三十三年(1944年)6月,交通部公路局西南工务局负责该改善工程,并由黔滇线第二改善工程处负责施工。

二十四道拐抗战公路图片

二十四道拐抗战公路图片

二十四道拐抗战公路图片

二十四道拐抗战公路图片

“二十四道拐”抗战公路位于贵州省黔西南州晴隆县南郊晴隆山山脉西南端,古称鸦关,原是蜿蜒的古驿道,是古代入滇的必经之地。从山脚盘旋到山顶,24个“S”形弯道。二十四道拐全长约4千米,有效路面宽约6米,蜿蜒于晴隆山山脉西南坡,为砂石路面,山脚第一道拐到山顶第二十四道拐间的直线距离约350米,垂直高度约250米,坡的倾角约60°左右。

摄影图片7

摄影图片7

摄影图片6

摄影图片6

抗战时期拍摄的二十四道拐盘山公路

抗战时期拍摄的二十四道拐盘山公路

文化活动

2014年,晴隆县为打赢脱贫攻坚战,也为向国际反法西斯胜利70周年献礼,拍摄了大型电视连续剧《二十四道拐》。连续剧的热播,为曾是国家级贫困县的晴隆县带来了发展转机。晴隆县以“二十四道拐”为核心,打造复合型旅游基地,各种扶贫产业相继落地,将实惠带给了当地群众。“二十四道拐”抗战公路又见证了晴隆县成功摘帽脱贫。

2015年,“二十四道拐”抗战公路被中宣部命名为“全国爱国主义教育示范基地”。

2016年,“二十四道拐”抗战公路被中国侨联确认为中国华侨国际文化交流基地,成为贵州省侨联申报获批的首家基地。2017年4月8日,中国侨联副主席乔卫出席基地挂牌仪式。

地理位置

“二十四道拐”抗战公路位于贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县西南约1千米处。

二十四道拐

交通信息

自驾:自贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县人民政府开车前往“二十四道拐”抗战公路,路程约2千米,用时约8分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。