-

普安铜鼓山遗址 编辑

普安铜鼓山遗址,位于贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县青山镇营盘村陈家龙滩东约500米的铜鼓山山顶,遗址总面积约4000平方米,保护范围总面积约41420平方米,是战国至西汉时期的古遗址。

铜鼓山遗址发现于1978年,是一个铸造铜器(以兵器为主)的手工作坊遗址,其北半区主要是铸造铜器的作坊区,南半区主要是生活区,遗址时代为战国至西汉时期。遗存有房址4座、窑址1座、灰坑11个和活动面、火塘、大量零散柱洞等遗迹。普安铜鼓山遗址出土较完整陶器、石器、青铜器、铁器、玉器和冶铸青铜器的陶石范模500余件,陶器碎片1万余片。尤其重要的是,冶铸青铜用具除部分陶坩埚外,出土的范模包括戈范、剑范、钺范、镞范和鱼钩范等。普安铜鼓山古夜郎遗址是贵州境内经过正式发掘的唯一一处战国秦汉时期青铜冶铸遗址,具有重大的学术科研和保护价值,对探讨古夜郎文明提供了重要实物资料,还可部分解决广泛流行于贵州西部、云南、广西甚至东南亚地区部分青铜器和的产地,且这些青铜器造型和风格均具有明显地域特征,可能构成一个地域性考古学文化。

2013年3月5日,普安铜鼓山遗址被被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:普安铜鼓山遗址

地理位置:贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县青山镇营盘村陈家龙滩东约500米的铜鼓山山顶

所处时代:战国至西汉

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

编号:7-0413-1-413

批准单位:中华人民共和国国务院

1979年,贵州省博物馆派人进行复查并在遗址西北角开挖4×2米探沟一条,出土铜、石、骨和陶器等遗物。

1980年10月至12月,贵州省博物馆考古队对遗址北半部进行了第一次较大规模发掘,发掘面积约1519平方米。

2002年3~5月,贵州省考古研究所又对其进行了第二次发掘,发掘面积约800平方米。

铜鼓山遗址

铜鼓山遗址

铜鼓山遗址

铜鼓山遗址

文化层

铜鼓山遗址中部地势略高,多系天然岩石,仅在岩石缝间有文化层堆积,一般情况耕土层下即为生土,但耕土中包含文化遗物。山顶四周地势较平坦,文化层堆积较厚,约1~1.5米,可分为五层,第六层即生土层。

房屋遗迹

铜鼓山遗址挖掘现场

铜鼓山遗址挖掘现场

陶窑

陶窑一座,发现于T24内,主要由火堂和窑室两部分组成,窑室与火堂之间有一扇毛石堆砌而成的牌式双火门道,窑通长2.7米,呈阶梯式,火堂内出土有石质工具和陶片。

年代

中国科学院地球化学研究所(贵阳)碳十四测定,年代距今约1990±130年,相当于西汉的元帝时期,距夜郎被灭的时间仅有十余年,这当是铜鼓山遗址的下限年代,至于上限年代,根据部分遗物推断,可至战国中、晚期。

铜鼓山遗址出土

铜鼓山遗址出土

钺范

钺范

普安铜鼓山遗址出土较完整陶器、石器、青铜器、铁器、玉器和冶铸青铜器的陶石范模500余件,陶器碎片1万余片。尤其重要的是,冶铸青铜用具除部分陶坩埚外,出土的范模包括戈范、剑范、钺范、镞范和鱼钩范等。

钺石范

钺石范

钺石范

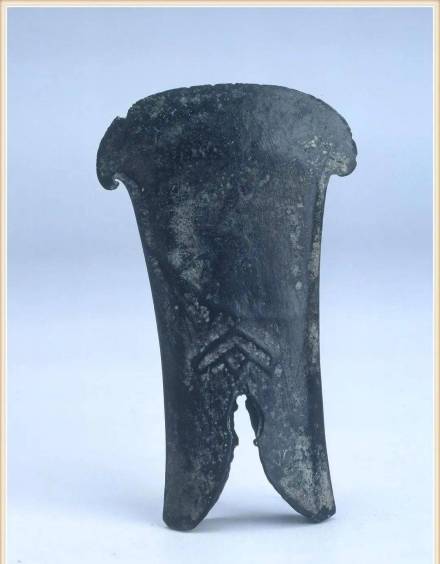

V形銎铜钺

V形銎铜钺

V形銎铜钺

铜器,身形窄长,通高14.2厘米,刃口微弧,宽8.4厘米。刃两端向上卷翘,使得整个刃部的圆心角明显大于100度,故属铜钺。该钺銎部呈长条形,銎口内凹,开成V字形,V字形上方,又开有一个贯通的喇叭形穿口。穿口上方,带凸起的双线箭头纹出现了,与石范上的纹饰完全相同。普安铜鼓山遗址还出土一件稍小一些的铜钺,也略呈窄长形,通高8.2厘米,刃宽4.8厘米。这件铜钺除弧刃的刃端未卷翘外,其他部位特征与V形銎铜钺基本相同,石范上出现特殊的几何纹符。这块石范是制造青铜钺的模具。

陶坩埚

剑茎模

剑茎模

铜鼓山遗址出土陶坩埚器壁较厚,呈敞口、直壁、圜底形,器表饰绳纹,器内壁多残留有浇结铜液。范模多已残断,有的还留有浇涛口,能辨明铸造器物种类的有剑茎范、剑茎模、剑身范、钺范、戈内范、戈援范、刀范、凿范、鱼钩范、铜铃范、铜戒指模等。

戈内范

戈内范

戈内范

地理位置

普安铜鼓山遗址位于贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县青山镇营盘村陈家龙滩东约500米的铜鼓山山顶。

铜鼓山

交通信息

自驾:自贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县人民政府开车前往普安铜鼓山遗址,路程约50.9千米,用时约1小时34分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。