-

和平村旧址 编辑

和平村旧址,全称为“在华日本人民反战革命同盟会镇远和平村工作队”旧址,位于贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县阳镇和平街150号,占地面积约6422平方米。

和平村旧址原是晚清时期镇远总兵署衙门,民国初年改为贵州省第二模范监狱。抗日战争时期成为国民政府军政部第二俘虏收容所,作收容和管教日本战俘之用,日本反战作家鹿地亘等称其为“和平村”。旧址是一组由高大土石围墙圈围起来的建筑群,正门临街,主体建筑两栋二层青砖小楼,由前院和后院组成,设有办公楼、礼堂、岗楼、卫兵室、禁闭室、厨房、水井亭等建筑。和平村在抗战期间,先后关押日军俘虏600多人。和平村旧址是中国唯一保存完好的日本俘虏收容所,是日本帝国主义侵略中国、中华民族奋起抗战并最终取得伟大胜利的历史见证物。

2006年5月,和平村旧址被中华人民共和国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

中文名:和平村旧址

地理位置:贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县阳镇和平街150号

所处时代:1941~1944年

占地面积:约 6422 m²

保护级别:第六批全国重点文物保护单位

编号:6-1052-5-179

批准单位:中华人民共和国国务院

民国初年,和平村旧址改建为贵州省第二模范监狱。

国民政府军政部第二俘虏收容所,民国二十七年(1938年)2月,成立于湖南常德盐关,主要关押中国南方战场上俘获的日军俘虏,后迁至湖南辰溪。同年12月,迁至镇远。

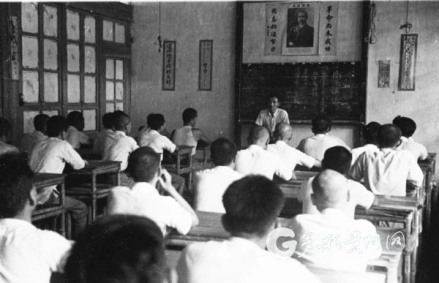

“和平村”教员给俘虏讲课

“和平村”教员给俘虏讲课

民国三十三年(1944年)11月,国民政府军政部第二俘虏收容所迁往重庆巴县。民国三十五年(1946年)4月,国民政府军政部第二俘虏收容所撤销。

和平村旧址院中原有办公楼、礼堂、医务室、监禁室、哑子室、米库、厨房及监视塔等单体建筑14栋。20世纪70、80年代,除原高大围墙基本保存完好外,其余大部分建筑已遭拆毁。

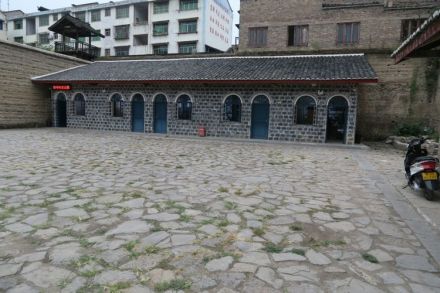

办公区域

办公区域

2002年,复建礼堂,形成现有规模。

2009年12月,和平村旧址面向全国免费开放。

2015年,和平村旧址进行了恢复提升工作,进一步还原和平村原貌,重点对和平村内的朱宗熹办公室、女俘室等场所进行原貌恢复,并扩展修建占地约96平方米的陈列布展。

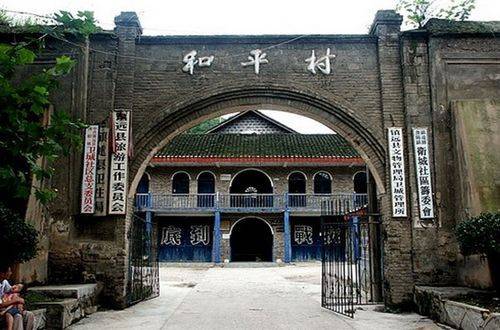

和平村大门

和平村大门

和平村旧址全称为“在华日本人民反战革命同盟会镇远和平村工作队”旧址。旧址坐南朝北,原是晚清时期镇远总兵署的衙门。旧址大院平面呈方形,通面阔83.4米,进深约77米,墙高约8米,占地面积约6422平方米,其中建筑物的面积约1508平方米,正门临街,主体建筑两栋二层青砖小楼,由前院和后院组成,设有办公楼、礼堂、岗楼、卫兵室、禁闭室、厨房、水井亭等建筑。砖木结构的双层单檐悬山顶办公楼及大门内两侧墙根的哑子室和米库两栋单檐单坡悬山顶平房,共计建筑面积约336平方米。

前院

前院

前院两侧坐北朝南的两栋单坡层檐砖木结构平房为哨兵室、米库等。办公楼系一楼一底共7间砖木混合结构建筑,设有办公室、会客室、职员室和反战同盟训练班、研究班、新生班、女俘住宿等。办公楼后面是大礼堂,上层主要是已改造好的反战同盟盟员的卧室。

后院

监视塔

监视塔

后院有一栋清代戏楼形式的砖瓦顶木结构建筑,前面有一宽大舞台,供集会讲演、文艺演出使用,舞台左右有耳房,台下两侧各有两层厢楼,当时将厢楼楼上楼下用木板分别隔成若干个房间,房间里安上木床作为俘虏住宿、学习的空间。室外院中有俘虏们自己挖掘的水井,自己开辟的蔬菜地,有日本式浴室浴槽,另设有病房、厨房、医务室、食堂、岗楼、哨所等建筑物。

曾任“和平村”工作队队长的长谷川敏三于1982年、1985年、1987年三次率部分反战盟员访华团重访镇远,并且带上他们的亲属,以亲身经历揭露日军侵华罪行,也为了教育他们的后人长期从事日中友好事业。同时也证明了中日两国人民都是日军侵华的受害者。

和平村旧址遗址碑

和平村旧址遗址碑

2015年8月13日,和平村旧址被中华人民共和国国务院公布为第二批国家级抗战纪念设施、遗址。

地理位置

和平村旧址位于贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县阳镇和平街150号。

和平村旧址

交通信息

自驾:自贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县人民政府开车前往和平村旧址,路程约1.2千米,用时约4分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。