-

重修护国寺感应塔碑 编辑

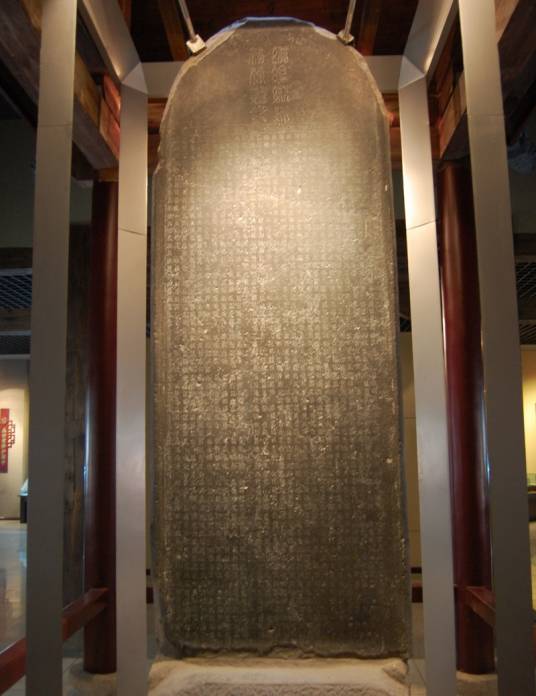

重修护国寺感应塔碑,简称西夏碑,藏于甘肃省武威市凉州区崇文街181号武威市西夏博物馆内,是保存比较完整、内容比较丰富、西夏文和汉文对照字数最多的西夏碑刻。

重修护国寺感应塔碑,树于西夏天祐民安五年(1094年),原置武威大云寺,西夏时大云寺改名为护国寺;元灭西夏后,西夏碑被当时的有识之士砌碑亭封闭,得以保存;清嘉庆九年(1804年),由武威著名学者张澍发现;民国时,西夏碑由大云寺移置武威文庙;后移置于武威市西夏博物馆内。重修护国寺感应塔碑对研究西夏语言文字、社会经济、土地制度、官制、民族关系、阶级关系、国名、帝后尊号、佛教盛况等均具有比较重要价值。

1960年3月4日,重修护国寺感应塔碑(西夏碑)被中华人民共和国国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。

中文名:重修护国寺感应塔碑

别名:西夏碑

所属年代:西夏天祐民安五年(1094年)

地理位置:甘肃省武威市凉州区崇文街181号武威市西夏博物馆内

保护级别:第一批全国重点文物保护单位

批准单位:中华人民共和国国务院

编号: 1-0130-4-006

西夏天祐民安五年(1094年),重修护国寺感应塔碑树立。 原置于凉州(今武威)的护国寺内。

元灭西夏后,大云寺毁于战火,重修护国寺感应塔碑被当时的有识之士砌亭封闭。

明洪武时,大云寺由日本沙门志满募化重建。

清嘉庆九年(1804年),甘肃学者张澍到大云寺游览,发现一座完全封闭的砖砌碑亭,碑亭内为重修护国寺感应塔碑。

清光绪二十四年(1898年),法国人德维利亚根据西夏碑的拓片,发表了《唐古特西夏国的碑刻》一文,明确认定,以前误认的“女真小字”,其实是西夏文。

民国时,重修护国寺感应塔碑由大云寺移置武威文庙。

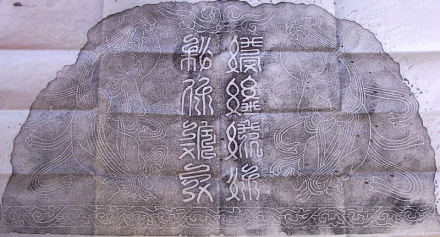

重修护国寺感应塔碑碑额(拓片)

重修护国寺感应塔碑碑额(拓片)

重修护国寺感应塔碑碑上的线刻伎乐菩萨、云头宝盖、卷草纹图案,线条流畅,形象准确、生动,是西夏优秀艺术品。文字遒劲、秀美,是优秀的书法艺术品。

碑文第一行和第二行的上半段残缺。四周有线刻的卷草纹,碑头题名的两侧各有一个线刻的伎乐菩萨,作舞蹈状。题名的上端是云头宝盖。线刻伎乐菩萨、宝盖、卷草纹图案等。

重修护国寺感应塔碑背面刻汉文楷书碑铭很长,主要内容是:武威这座七层古塔,是古印度国王阿育王(前272—232年)分佛舍利所建八万四千座宝塔之一,张轨任凉州刺史(301—314年)时重建,此后数百年来,“塔之感应,不可殚纪”1092年“冬,凉州地大震”佛塔被震歪斜。第二年,西夏国王、皇太后“遂命增饰。于是,众匠率职,百工效技、朽者缋者,是墁是饰,丹具设,金碧相间,辉耀日月,焕然如新,丽矣壮矣,莫能名状。”第三年,佛塔及其寺庙修建完工后,西夏国王“诏命庆赞”“兼启法筵”“仍饰僧一大会,度僧三十八人,曲郝殊死罪五十四人”,“特赐黄金一十五两,白金五十两,衣着罗帛六十段,罗锦杂幡七十对、钱一千缗,用为佛常住。又赐钱千缗,谷千斛,官作四户,充番汉僧常住,俾晨错香火者有所资焉,二时斋粥者有所取焉。至如殿字廊庑,僧坊禅窟,支颓补,一物之用者,无不仰给焉,故所须不匮,而福亦无量也”西夏国王、皇太后希望因此获“觉皇妙荫,万寿元疆”。

重修护国寺感应塔碑碑中的西夏文和汉文所讲述的内容大体相同,但叙事的前后有差别。两面的文字不是互译的,而是各自撰写、然后刻写上的。碑文记述了凉州城内护国寺佛塔于西夏天祐民安三年(1092年)地震时倾斜、西夏皇太后和皇帝下诏加以重修之事。虽然西夏文和汉文的碑文在段落次序等方面不尽相同,但所记内容却基本一样,可以互相比较研究。

相关人物

张澍(1776—1847年),字伯瀹,号介侯,甘肃武威人。清嘉庆四年(1799年)进士,选翰林院庶吉士,历任贵州、四川、江西等地知县,并先后任教于兰州兰山书院、汉中汉南书院。他是清代著名经学家、史学家、金石学家,著有《姓氏寻源》《姓氏辨误》《西夏姓氏录》《续黔书》《蜀典》《养素堂文集》《养素堂诗集》《诸葛忠武侯文集》等。

清嘉庆九年(1804年),张澍到大云寺游览,看到一座完全封闭的砖砌碑亭。打开碑亭,发现了被史学界称为“天下绝碑”的石碑——重修护国寺感应塔碑。

碑文

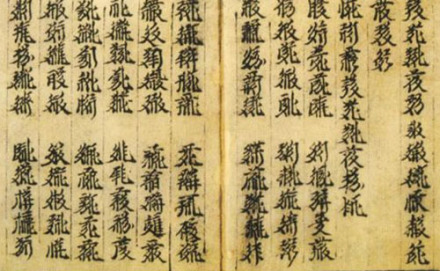

西夏字碑文

西夏字碑文

西夏碑的大部分篇幅讲述了一个神奇的故事,大意是:印度阿育王造塔八万四千奉安舍利,武威郡塔即其数也,自周至晋也有一千余载,中间兴废,经典莫记。前凉张轨修建宫殿,正修在此塔遗址之上。到张天锡时,宫中多现灵瑞,张天赐很诧异。有人告诉他:宫殿修在了阿育王造的故塔基上。张天赐遂舍宫置寺,复建其塔。传至西夏,古塔已倾斜,正要加以修缮,当夜风雨大作,周围的人听到斧凿声,第二天一看,宝塔已直立如初。寺塔也多次显灵,如西羌人攻凉州城时,夜里亦有雷电,在昏暗中,塔上出现神灯,光焰万丈,吓退了敌兵;北宋和西夏交战时,西夏王到寺内祈祷,每战必胜;西夏天祐民安三年(1092年),凉州大地震,房倒屋塌,人畜伤亡惨重,寺塔严重倾斜,摇摇欲倒,西夏崇宗下令修缮,正在紧锣密鼓准备修复之际,寺塔神奇地自行复位,直立起来。西夏朝野一时大惊,于是皇帝和太后下诏重修寺塔。工程竣工之后,刻石树碑,颂扬寺塔的灵瑞和西夏王朝的功德。

西夏文字

西夏文字,是李元昊建西夏之际命大臣野利仁荣仿汉字创制的,发现的有6000多字,跟汉字有很多相似之处。学者张澍说,西夏文字“乍视字皆可识,熟视无一字可识”。比如西夏文中的“虫”字,是在“人”字上面加多表示“足”的一撇,因为党项人认为,虫大多是多足的。

重修护国寺感应塔碑对研究西夏语言文字、社会经济、土地制度、官制、民族关系、阶级关系、国名、帝后尊号、佛教盛况等均具有比较重要价值。

地理位置

重修护国寺感应塔碑藏于甘肃省武威市凉州区崇文街181号武威市西夏博物馆内。

武威西夏博物馆

开放时间

周二至周日9:00-17:00(16:30停止入馆)免费开放,每周一闭馆(国家法定假日除外)。

公共交通

武威市市内可乘坐15路或16路公交车到文庙广场站下车,步行约100米即可到达;从武威火车站乘28路或12路公交车到富民小区站下车,步行约400米即可到达。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。