-

张掖鼓楼 编辑

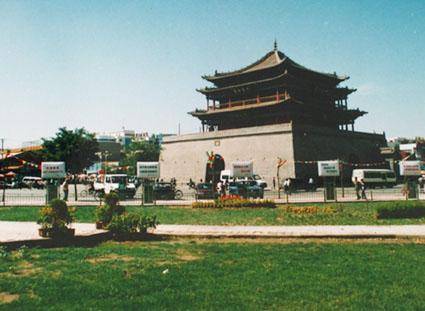

张掖鼓楼,又名镇远楼和靖远楼,位于甘肃省张掖市甘州区张掖城中心,始建于明正德二年(1507年)。

张掖鼓楼鼓楼基台呈覆斗形,青砖包砌,基部衬砌石条,台顶砌有一米高的女墙,下部四面中轴线开券形门洞;门洞平面呈十字型,与四条大街相通,可供通行;基座的四面中间各开有一券形门洞,门洞正对着甘州古城的东、南、西、北大街,门洞上嵌刻着四门砖雕匾额。楼阁的第一层四面悬有褐色绿字匾额;第二层上也同样悬有四块蓝色金字匾额。张掖鼓楼为三层木构塔形,飞檐翘角,雕梁画栋,结构精巧,造型雄伟。张掖鼓楼保存有许多匾额,概括了张掖在历史上的重要地理、政治、军事、文化位置。张掖鼓楼是张掖的地标性建筑,记录着张掖沧海桑田的历史,在历史、文化和建筑方面具有重要意义。

2006年5月25日,张掖鼓楼被中华人民共和国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

中文名:张掖鼓楼

地理位置:甘肃省张掖市甘州区张掖城中心

所处时代:明至清

保护级别:第六批全国重点文物保护单位

编号:6-0799-3-502

批准单位:中华人民共和国国务院

别名:镇远楼、靖远楼

清顺治五年(1648年),张掖鼓楼焚毁于兵燹。

清康熙七年(1668年),甘肃提督张勇重建张掖鼓楼。

清乾隆、清光绪年间,张掖鼓楼历经两次修缮。

2023年6月25日,张掖大佛寺文物研究所对张掖鼓楼进行专项安全大检查。

张掖鼓楼

张掖鼓楼保存有许多匾额,具体如下表:

位置 | 方位 | 内容 | 作者 | 寓意 |

门洞 | 东 | 旭升 | 未知 | 寓意张掖重要的政治、军事位置 |

西 | 宾晟 | |||

南 | 迎薰 | |||

北 | 镇远 | |||

第一层 | 东 | 金城春雨 | 赵正,笔名黎泉,原甘肃省画院院长。 | 东有金城(兰州),东接金城春风带来滋养万物的雨水。 |

西 | 玉关晓月 | 魏传统,当代书法家。 | 西有玉门关,春风不度玉门关,只能看到发自张掖的晓月,意蕴深远。 | |

南 | 祁连晴雪 | 陈伯希,原甘肃省美术家协会主席。 | 南有祁连山,终年可见皑皑雪景。 | |

北 | 居延古牧 | 顾廷龙,原上海市图书馆馆长。 | 北有居延海及苏武牧羊台,传唱着凄美的故事。 | |

第二层 | 东 | 九重在望 | 赵一鹤,山东威海市书法家。 | 张掖地处偏远,虽远离京城,却永远是服从京城(九重)命令的重要郡城。 |

西 | 万国咸宾 | 马竞先,笔名雪祁,甘肃省书法家。 | 记载隋大业五年(609年),隋炀帝在这里会见西域27国使节,史称万国博览会。 | |

南 | 声教四达 | 朱乃正,原中国美术学院院长。 | 取《尚书·禹贡》:“东渐于海西,被于流沙,朔南暨声教,讫于四海。”句意,指张掖代表中央声威教化祁连南山一带少数民族方面发挥了重要作用。 | |

北 | 湖山一览 | 吴廷富,甘肃省书法家。 | 张掖北有河流湖泊湿地、合黎龙首山脉为屏障,抵御北来之侵扰,若金汤之固。 | |

参考资料 |

| |||

地理位置

张掖鼓楼位于甘肃省张掖市甘州区张掖城中心。

钟鼓楼

交通指引

自驾:自张掖市人民政府出发,路程约为1.9千米,约4分钟到达。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。