-

童子寺石窟 编辑

童子寺石窟,位于甘肃省张掖市民乐县民联镇翟寨子村东1500米处的崖壁上。地理坐标北纬38°26′,东经100°55',海拔2364米。该窟始凿于十六国北朝北魏时期。

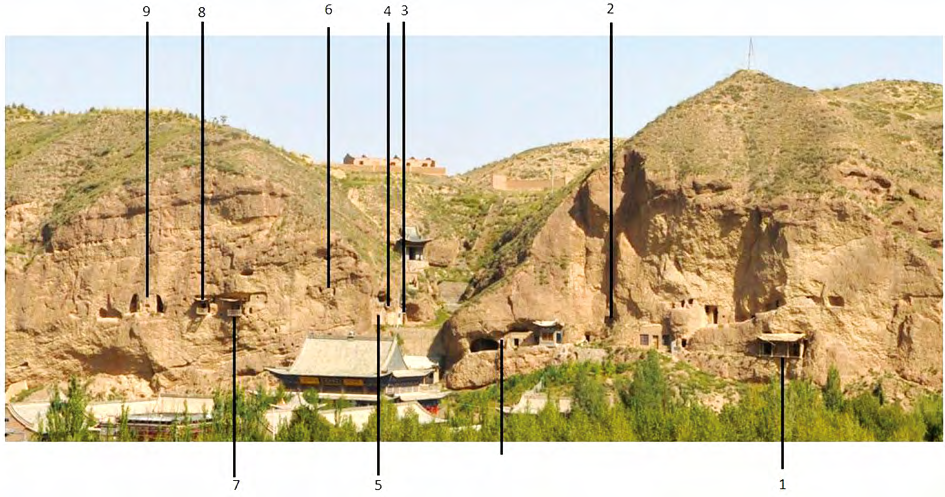

童子寺石窟分布大致呈南北走向,坐东朝西,分南北两区,南北长400多米,高约50米。现存大小石窟9个,窟与窟之间有暗洞相连。为平面方形中心柱窟,平顶,四角有弧度,三壁三龛。石窟内有的壁画多达5层,表层为清代嘉庆时期,中间为唐代、晚唐五代、西夏、清代,底层为十六国时期。该窟是研究古代河西地区经济、历史、文化,佛教石窟艺术的宝贵资料,对研究十六国北朝以来河西石窟的开凿、佛教传播以及明清时期童子寺藏传佛教在当地的发展具有重要价值。

2019年10月7日,童子寺石窟被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

中文名:童子寺石窟

地理位置:甘肃省张掖市民乐县民联镇翟寨子村东

所处时代:北魏至清

保护级别:第八批全国重点文物保护单位

开放时间:不对外开放

编号:8-0513-4-036

批准单位:中华人民共和国国务院

唐代至清代,进行过修治。

清代中晚期,童子寺石窟进行大规模重绘。

1950年,因当地遭遇强烈地晨,致使崖面崩塌,洞窟陷落,大部分石窟仅存半室,壁画也仅存局部片段。

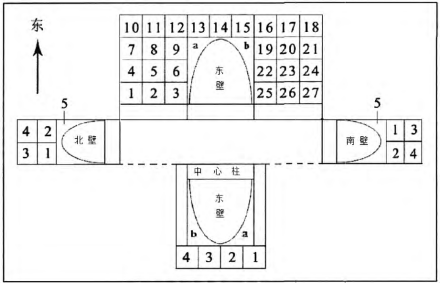

童子寺石窟为平面方形中心柱窟,平顶,四角有弧度,三壁三龛。前壁和中心柱前部坍塌,窟口方向南偏西50度。中心柱上下同宽,顶部微微外移。前壁和中心柱的一部分因地震、洪水等自然因素崩塌。后壁宽约8.2米,北壁残宽约2.35米,南壁残宽约2.1米,残余进深3.8—4.5米,通高4.3米。中心柱后面宽3.55米,前面已毁,北面残宽约0.9米,南面残宽约0.8米,中心柱后面距石窟东壁2.45米。 现存大小石窟9个,窟与窟之间有暗洞相连。石窟分南北两部分,南北长400多米,高约50米。

童子寺石窟内有的壁画多达5层,表层为清代嘉庆时期,中间为唐代、晚唐五代、西夏、清代,底层为十六国时期。窟内壁画清晰可见,与敦煌莫高窟壁画同期。石窟形制多为中心塔柱式,中心塔柱式的石窟是十六国北朝窟典型形制。童子寺彩塑壁画集儒释道于一体,有佛教、道教之神,民间俗神,北魏、隋、唐、元、明、清各代的均有,保存完好的为明、清时期的作品。菩提洞和天洞子内有密宗壁画,并塑有六大观音、五大明王、千手千眼观音等像。南窟1号洞所画的《西游记》壁画共有4幅。画面有猴子出世、悟空拜师、八戒受戒、溪边饮马、柴门问路、穿越荒漠等皆栩栩如生。3号洞壁画由5层构成。

童子寺石窟外景及洞窟分布

童子寺石窟外景及洞窟分布

窟名 | 位置 | 形制及内容 | 图片 |

|---|---|---|---|

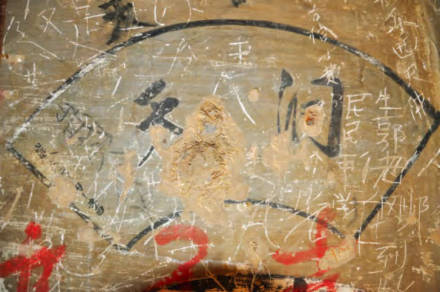

第1窟 | 南区南端 | 中心柱窟(残),坐东向西,窟室前半部连同中心柱前半段崩塌。窟高428厘米,南北长817厘米。后部(东侧)甬道宽226厘米,南侧甬道宽217厘米,北侧甬道宽219厘米。南壁、东壁、北壁三面皆开龛。南北两侧甬道为券形顶,后部(东侧)甬道顶近似券形。窟室地面以35厘米的正方形青砖铺地。窟内壁画刻划、涂抹等较为严重,造像已损毁不存。现存壁画主要是《西游记》题材的故事画。北壁(右壁)左下部一处剥落壁面可见北朝时期佛教壁画及榜题。 |

|

第2窟 | 南区中段 | 小型坛窟,坐北朝南,前半部已塌毁。窟高215厘米,正壁(东壁)230厘米。窟顶为平顶,顶部正中央绘一幅墨色的八卦图。正壁中央绘出原造像的头光与身光,外缘绘火焰纹。左侧墨色绘一只鹿,右侧绘一只仙鹤,皆面向主尊。正壁前有一泥制佛坛,高109厘米,进深88厘米。南壁(左壁)宽210厘米,外缘自上而下以楷体书写佛教《心经》,自开篇至“不增不减”结束。南壁中间上部绘一幅水墨风景画,留白处草书一句题诗:“远观山有色,近听水无声”,末尾题跋为“执卿魏兴国绘”,下部绘一只雄鸡。南壁东侧接续之前未完之《心经》,但字体与前不同,全部以行草书写,自“空中无色”至“乃至无老死,亦”结束。北壁(右壁)残断,残宽120厘米。中间绘一幅山石林木图,旁边续南壁未完之《心经》,再换隶书体续写,从“无老死尽……依般若波罗蜜”,时代为清代。 |

|

第3窟 | 北区南端 | 坐北面南,依山势开凿,大致呈不规则的方形。现已废弃,窟内盛放杂物,四壁为烟火熏黑且遭到损坏,不能辨其原状。仅在南壁左下侧裸露出一方壁画,一妇人着绿衣灰裙,系清代所绘。 | —— |

第4窟 | 北区南端,位于第3窟右上方 | 第4窟开凿于崖内,为第3、第5窟通向北区北端石窟时,在甬道转折处开凿的一座小型窟,现仅西侧有甬道与第5窟连通。平面呈不规则椭圆形,高148厘米,四壁被烟火熏黑,仅在靠东侧下部看到绘有山石林木,旁立数人,着灰色或绿色袍,与第1窟《西游记》壁画及第3窟壁画风格相类似,为清代作品。 |

|

第5窟 | 北区南端,东壁有甬道与第4窟相通 | 长方形窟,坐北面南。今人将其修治改建。窟长384厘米,宽358厘米,高272厘米。东壁甬道口右侧剥落的壁画中,上部绘一道教天师像,长发长须,衣带飘飘,手持宝剑,脚蹬长靴立于云头;下部一人赤脚短袄,身背长刀,拱手向对面一老妪问路。靠甬道边绘有四个喇嘛袖手站立。其余壁画皆为泥皮覆盖而无法查看。题材内容则是佛道皆有,其时代为清代。 | —— |

第6窟 | 北区中段 | 平面呈不规则梯形,坐北面南。正壁(北壁)宽223厘米,南北长590厘米,前壁(南壁)宽335厘米。左壁(东壁)南侧凿一不规则甬洞,宽83厘米,与下方第4窟相连。甬洞仅容一人屈身通过。两侧的岩壁上凿出上下攀登时用以蹬足的一排石窝。前壁中开一门洞,高194厘米,宽115厘米。西壁中开一门洞,高160厘米,宽91厘米。门洞外接一条甬道,通向北区北端。门洞正对面甬道壁凿三个明窗,以作采光之用。窟内壁画遭涂抹刻划十分严重,窟顶及四壁均被烟火熏黑,仅能模糊看到绘有人物、风景及题记。正壁以墨线作框,绘一整幅长方形画面;左壁有几处文字榜题,模糊不能辨识;右壁绘几身人物,皆在墨线框内,亦无法辨识。 | —— |

第7窟 | 北区中段 | 坐东向西,平面为长方形。窟室前半部崩塌,窟内无任何壁画留存。窟高252厘米,正壁(东壁)长291厘米,前有一佛坛,高151厘米,进深70厘米。坛上所供布袋和尚为今人新作。左壁(南壁)长272厘米,北壁长190厘米。北壁东侧底部开一甬道,高110厘米,宽60厘米,与第8窟相连通 | —— |

第8窟 | 北区北端 | 坐东面西,平面呈正方形,四壁皆不开龛。第8窟是童子寺中保存较为完整的,南北长675厘米,东西长708厘米,窟高386厘米。中心柱分上下两层,下层皆开龛。西壁(前壁)开甬道通向外侧,甬道为券形,石窟距崖底21米。南北两侧甬道及后部(东侧)甬道近似券形。 |

|

第9窟 | 北区北端 | 第9窟同第1窟的破坏程度相似,前半部及中心柱崩塌。窟室坐 东面西,平面大致呈长方形,四壁不开龛,中心柱的四壁上下两层均开龛。窟高422厘米,南北长901厘米。正壁(东壁)壁面与中心柱后壁均呈弧形。中间的甬道显得比较窄,宽78厘米,左侧甬道宽169厘米,右侧甬道宽166厘米。甬道近似券形。 |

|

朱砂题记 | 南区北端崖面上 | 朱红色题记自右至左成列书写,计12行,内容所述为佛教认为的十种无益之事,与世俗流传之修身治世格言相类似,时代为清代末期。 | —— |

表格内容参考资料来源 | |||

艺文

童子寺,在县城东二十里童子坝分水处。石壁峻峭,古洞窈窕,不知创自何时。分南北二洞,北洞最险,中有沈道遗像,名洞子寺,又称童子寺者,因童子坝而得名。各洞俱有神像,下有丛林万株。盛夏之际,游人颇多,清举人曹清有诗……其三云:“每遇名山爱眺游,山峦尽处又山头。僧除花径清如许,莺啭林荫碧欲流。直竖云梯三四丈,深闻石洞几千秋。修真道士今何在?窈窕窟中遗像留。”(民国《创修民乐县志·卷八·建设志》“祠庙”条)

学术研究

2012年,首都师范大学研究生为完成博士论文《唐僧取经图像研究》,对《西游记》壁画洞窟进行了系统的研究和拍摄。研究文章对童子寺《西游记》壁画进行了详细的解读。

2014年7月14日,兰州大学历史学院考古学研究所丁得天博士和资环院董广辉教授一行在童子寺进行了碳14测年实验的样本提取,先后提取14个样本,送往北京大学AMS测试中心进行了碳14测年。测年的数个数据和结果表明童子寺的年代可能早至十六国时期。

2014年7月底,兰州大学历史文化学院魏文斌、丁得天和民乐县文物局、博物馆等一行对童子寺石窟进行了系统的编号、拍摄,为研究童子寺的专家学者提供了基础的资料,内容总录已完成,发表在2016年《敦煌研究》第三期。

2019年10月7日,童子寺石窟被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

地理位置

童子寺石窟位于甘肃省张掖市民乐县民联镇翟寨子村东1500米处的崖壁上。地理坐标北纬38°26′,东经100°55',海拔2364米。

童子寺

交通信息

驾车:212县道可达,距民乐县17千米、张掖市86千米。

开放时间

不对外开放

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

第1窟

第1窟 第2窟东壁

第2窟东壁 第4窟左壁

第4窟左壁 第8窟

第8窟 第9窟南壁绿度母像

第9窟南壁绿度母像