-

马厂塬遗址 编辑

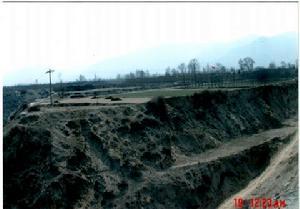

马厂塬遗址,位于湟水南岸的青海省海东市民和回族土族自治县川口镇边墙村,与湟水北岸甘肃红古区海石湾及兰青铁路隔河相望,兰西高速公路由东向西绕遗址北侧穿过。距民和县城约8公里。面积18万平方米左右,文化堆积层达50~150厘米。是一处新石器时代至青铜器时代文化并存的古遗址。1956年8月3日,青海省人民政府公布为青海省第一批重点文物保护单位。

1988年1月13日,国务院公布为第三批全国重点文物保护单位。

中文名:马厂塬遗址

地点:青海省民和县马厂塬乡边墙村

性质:全国重点文物保护单位

面积:近3万平方米

所属国家:中国

发现时间:1924年

马厂塬遗址甲区

马厂塬遗址甲区

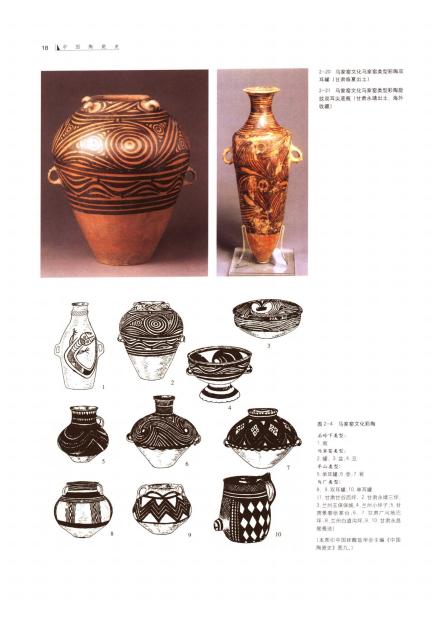

马厂类型陶器的陶质比较粗糙,纹饰上有红黑相间或黑边红带的粗条纹,而更多的是单色花纹。常见的还有变体蛙纹、螺旋纹、菱形纹和编织纹等。此后发现的凡是属于相同风格的陶器,即被称为“马厂式陶器”,凡是出土有马厂式陶器的遗址,即属于马厂类型的遗址。

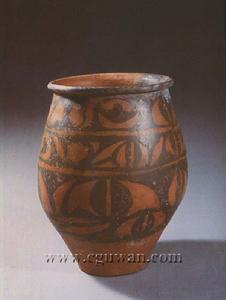

马厂塬遗址出土的辛店文化彩陶罐

马厂塬遗址出土的辛店文化彩陶罐

马厂类型遗物主要为中晚期遗存, 有彩陶壶、盆、瓮、罐以及粗陶罐等。彩陶表面往往饰有一层红色或紫色陶衣,彩绘为黑色,花纹以圆圈纹、变形蛙纹、菱形纹、平行线纹、连弧纹、方格纹为主。粗陶表面装饰有绳纹和附加堆纹等。

马厂塬遗址

马厂塬遗址

卡约文化上孙类型陶器,以平底器为主,有少量三足器和圈足器,可辨器形有双大耳罐、双腹耳罐、鬲、豆、粗陶瓮等。陶质较粗糙,往往羼有细沙,以夹砂红褐陶占多数。器表饰一层红褐色陶衣,有的器表经过打磨。彩绘纹饰有连续三角联纹、竖道纹、涡形纹、勾连纹,线条粗细不一,富于变化。

辛店文化遗物属于姬家川类型。陶器残片有鬲、壶、罐、瓮等,质地粗糙,陶土中多羼有砂粒。纹饰有绳纹、附加堆纹和彩绘,绳纹线条深而细密,彩绘以黑色为主,花纹主要以连续回纹、宽带纹、双勾羊角形纹、波浪纹、“ S”形纹、三角纹、折线纹为主。造型以凹底器为主,其次为三足器和圈底器。

马厂塬遗址乙区

马厂塬遗址乙区

1923年由瑞典学者安特生首次发现,二十世纪七、八十年代的文物普查中又进行了详细调查、测绘,因其独特的文化内涵而成为马厂类型的命名地。是研究青海东部新石器时代晚期和青铜时代文化关系的重要遗址。 马厂塬遗址地处湟水下游南岸的河谷地带,湟水南岸二级阶地前缘。遗址分为居住地和墓葬地两部分。

遗址断面暴露有灰坑,地面散布有大量陶片,马厂类型有蛙纹、圆圈纹泥质彩陶壶和彩陶罐、双耳盆、夹沙红陶盆、罐、瓮等;齐家文化有泥质红陶罐、双大耳罐、折肩蓝纹壶;辛店文化有夹沙红陶罐、绳纹罐、鬲、豆、盆、瓮及彩陶壶、罐等,彩陶纹饰有双钩羊角形纹、连续回纹、S形纹、太阳形纹;唐汪式陶器有涡纹彩陶壶、夹沙红陶罐等。

马厂塬遗址丙区

马厂塬遗址丙区

1923年,瑞典学者安特生在青海民和马厂塬遗址调查时发现了古文化遗址和墓葬,并首次命名马厂的考古学文化,著有《甘肃考古记》一书,向国内外介绍了马厂塬遗址的重要发现,由此马厂塬遗址以其独特的古文化内涵成为马家窑文化马厂类型的命名地而闻名于世。

1975年以后,省、地、县考古专业人员对该遗址又进行了多次调查,并征集到部分文物。1982、1986年的两次全省文物普查时,对该遗址又进行了复查,并在《青海考古记实》一书中,张德荣撰写的《民和考古调查记》一文中进行过介绍。1997年,省、县文物工作者对该遗址初步划定了保护范围。2000年,青海省文物考古所,为配合“马平”高速公路建设,成立了“民和马厂塬遗址考古勘探组”对该遗址进行考古勘探,并完成了《民和马厂塬遗址考古勘探工作报告》,最后“马平”高速公路绕道而行。

此外,该遗址既有古代聚落遗址,又有墓地,所以对研究黄河上游古代先民生产、生活条件、居住方式、自然环境、地理气候、社会形态、经济结构、丧葬习俗等方面具有极为重要的科学研究价值,也是研究黄河上游新石器时代和青铜时代各文化内涵之间关系和史前文化序列具有重要的研究价值。

马厂塬遗址出土的马厂类型泥塑狗彩陶壶

马厂塬遗址出土的马厂类型泥塑狗彩陶壶

一、仰韶文化半坡类型彩陶

因1953年首先发现于陕西西安半坡村而得名。以卷唇盆和圆底盆、钵及小口细颈大腹壶、直口鼓腹尖底瓶为典型器物,造型较单纯,年代约为公元前4800~前4300年。其纹饰主要有:①动物纹。以鱼、蛙、鹿及鸟为装饰对象,尤以人面鱼纹、鱼纹、鱼鸟结合纹最为生动精彩。它变化多端,具有鲜明的时代特色。②几何纹。多以抽象化的动物纹、植物纹、编织纹演变而来,有宽带纹、三角纹、曲折纹、斜线纹等。③编织纹。有线纹、篮纹、绳纹等。

二、仰韶文化庙底沟类型彩陶

马厂塬遗址丁区

马厂塬遗址丁区

三、马家窑文化马家窑类型彩陶

1924年,因发现于甘肃临洮马家窑村而得名。分布于青海、宁夏、四川等地。器形以盆、钵、罐、壶为主,尖底器已消失。年代约为公元前3300~前2900年。纹饰有:①人物纹。如青海大通上孙家寨出土的舞蹈人物彩陶盆花纹描绘5人一组携手起舞、腰带随之飘动。②动物纹。有蝌蚪纹、蛙形纹,最具时代特征的为旋涡纹和波浪纹,纹饰旋转、起伏,具有强烈的运动感。

四、马家窑文化半山类型彩陶

1924年发现于甘肃和政半山地区,分布于甘肃及青海东北部,器形有短颈广肩鼓腹罐、单把壶、敛口钵、敞口平底小碗等,年代为公元前2650~前2350年,纹饰有锯齿纹、网纹,以及鱼、贝、人、蛙等形的纹样,以锯齿螺旋纹、波浪纹、锯齿纹最为典型。部分器物的盖纽还被塑成人首形。为中国原始雕塑的重要作品。

五、马家窑文化马厂类型彩陶

1924年秋发现于青海民和马厂塬,主要分布于青海、甘肃等地,器形基本沿袭半山类型的造型,但较之半山彩陶显得高耸、秀美。

马厂塬遗址戊区

马厂塬遗址戊区

人类在新石器时代伴随着相对定居的农耕文化一起发明了烧陶技术。关中地区大约在公元前6000年的老官台文化时期就有了较发达的陶器,有个别钵形器口沿装饰一条宽彩带,这是彩陶的萌芽。在公元前5000年的西安半坡村的仰韶文化遗址中,发现了很多精美的彩陶,表明在半坡时期,人们已经能熟练地控制窑温,并且彩绘艺术也达到了很高的水平。

彩陶的器型基本上都是日常生活用品,常见的有盆、瓶、罐、瓮、釜、鼎等,在器型上很难看出来有其它特殊的用途。在仰韶文化遗址中,曾发现用两瓮对合理葬小孩的例子,瓮上凿一小孔,表达了原始人对再生的向往。

艺术史的历程告诉我们,任何时期的优秀艺术都是人类"远观诸物,近取诸身",取舍创造并加以发展的产物,从山顶洞人留下的贝壳项链,我们就可以知道,人类装饰自己,美化和赞颂人本身,是随着人类的进化,社会的发展而不断地变化着。每一个原始民族都有文身的历史,而彩陶艺术是人类文身艺术在器形上的表现方式。它是人类智慧和情感的结晶,是对生命的赞颂。

彩陶图案有大量的几何形纹饰,这既是早期陶器中编织物纹印以及鱼网、水涡、树叶等图案的延续和变化,同时也是原始人内心音乐涌动和视觉表现。

庙底沟类型大口深腹罐

庙底沟类型大口深腹罐

【文化价值】

文化是历史的缩影,时代的一面镜子。马家窑文化的高度发展,是新石器时期华夏文明晨曦中最绚丽的霞光,折射着中华先民在远古时代所达到的多项文化成就,马家窑文化不仅包含着史前时期众多神秘的社会信息、文化信息、同时它创造了中国画最早的形式。马家窑文化彩陶的绘制中以毛笔作为绘画工具、以线条作为造形手段、以黑色(同于墨)作为主要基调,奠定了中国画发展的历史基础与以线描为特征的基本形式。彩陶是中国文化的根,绘画的源,马家窑文化将史前文化的发展推向了登峰造极的高度,创造了绘画表现的许多新的形式,马家窑文化的彩陶图画,就是神奇丰富的史前“中国画”。

【观赏价值】

马家窑文化,产生在遥远的史前时代。它的图案之多样,题材之丰富,花纹之精美,构思之灵妙,是史前任何一种远古文化所不可比拟的,它丰富多姿的图案构成了典丽、古朴、大器、浑厚的艺术风格。它神奇的动物图纹,恢宏的歌舞,对比的几何形状,强烈的动感姿态,象黄河奔流的千姿百态,生生不息,永世旋动。它象黄河浪尖上的水珠,引导着浪涛的起伏,臻成彩陶艺术的高峰。它留下的极其丰富的图案世界,永远是人类取之不尽的艺术宝库。它所给予我们的欣赏价值是任何现代艺术都不能代替的。越是遥远的文化,就越能成为现代生活中最珍贵的收藏观赏品。马家窑文化彩陶的欣赏价值,正在被越来越多的人们所认识。

马厂类型陶器

马厂类型陶器

要看一种物品的收藏价值,就要看它的历史价值、文化价值、观赏价值和增值价值等。所有的远古陶都有历史价值,而马家窑文化古彩陶的文化价值和观赏价值,是其它远古文化类型的古陶器无法比拟的,特别是它的巨大增值潜力,随着人们生活水平的提高,收藏队伍的迅速扩大,将进一步被人们所认识。近年来马家窑文化彩陶的价格,每年都以翻倍的速度增长,成为收藏界十分耀眼的新星。

马家窑文化是分布于甘肃一带的新石器时代晚期的彩陶文化,其彩陶占整个陶系的20%-50%,随葬品中可达80%,而且成型与装饰技术也至为发达。自本世纪二十年代瑞典人发现此类文化遗存以来,马家窑文化一直处在学术界热烈的讨论中。有关中国古代彩陶是本土发生还是西方传入的课题的研究使之声望日隆,其富丽神秘的图案及多变的造型也令艺术家爱不释手。但无论对这些问题作出怎样的诠释,马家窑文化炊食具本身的精美已足以让后人垂涎了。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。