-

马哈只墓碑 编辑

马哈只墓碑,位于云南省昆明市晋宁县昆阳镇郑和公园内,是明朝时期的遗址。

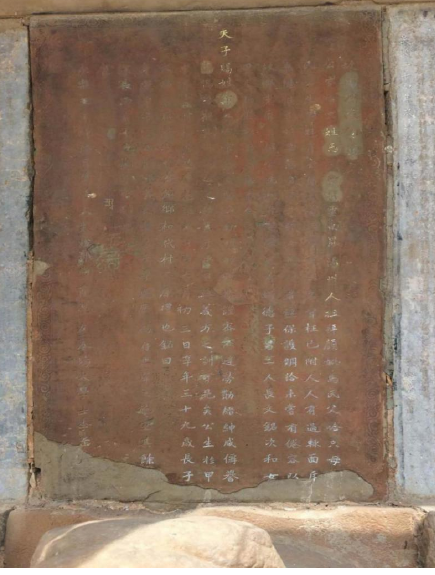

郑和之父马哈只墓分为四个部分:第一部分是墓碑前右侧为全国重点文物保护单位“马哈只墓碑”碑;第二大部分是马哈只墓志铭,由于墓碑破坏严重,昆阳县政府在马哈只墓碑外加了玻璃防护罩,以此来对马哈只墓碑进行保护,在玻璃罩内共有三块碑刻;第三部分是马哈只墓;第四大部分由四块碑刻组成。马哈只墓碑为明永乐三年(1405年)端阳日立。碑文以记载郑和父亲生平为线索,记述了郑和父亲马哈只的籍贯、个人品性和功绩等方面,对家乡昆阳做了记载,对郑和是其子的事情做了详细说明,对马哈只为官为民,爱戴百姓的品德进行了夸赞。马哈只墓的发现明确了郑和为昆阳洲人及其家世出身等的重要情况,墓志铭碑刻是研究郑和重要的文献史料。

2006年5月,马哈只墓碑被中华人民共和国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

中文名:马哈只墓碑

地理位置:云南省昆明市晋宁县昆阳镇郑和公园内

所处时代:明朝

保护级别:第六批全国重点文物保护单位

编号:6-863-4-053

批准单位:中华人民共和国国务院

马哈只墓先后在民国甲戌冬年时,由元蒙古普鲁海牙阑里伯之贤裔修建碑亭得到一定程度的保护。

民国二十四年(1935年),昆阳知事杨立声“知碑有关吾滇掌故甚大,毁损可惜,爱捐资创建碑亭,并树二石于左右,一即此碑跋,一为《明史郑和传》”。但是,不久碑亭便遭到了损坏。民国三十三年(1944年),当地政府重建碑亭,并在左侧附刻袁嘉谷先生的《昆阳马哈只碑跋》,钩刻“天妃灵应碑”于右。

1958年,对马哈只墓地进行了重修;1978年,增设了护栏;1990年,云南省文化局拨款对马哈只墓碑进行重修;2005年,郑和下西洋600周年时,对马哈只墓碑再次进行了重修。

马哈只墓志铭

马哈只墓志铭

马哈只墓

马哈只墓

碑刻

碑刻

第四大部分由四块碑刻组成,右侧是翻刻版的《马哈只墓志铭》及晋宁县城建房监于1991年刻制的《重修马哈只墓碑记》,碑文详细记载了马哈只墓从被发现到被重建的一系列过程,文中着重提到了袁嘉谷先生对马哈只墓的特有贡献,为方便后人的研究所以翻刻《马哈只墓志铭》;左侧则是《昆阳马哈只碑跋》和《墓志铭发现记》这两块碑刻都是翻刻版,《墓志铭发现记》则记录了《故马公墓志铭》因战乱的遭遇。清咸丰年间回族首领杜文秀起义,导致满清政府对回民残酷镇压,郑和家族全部迁至玉溪,《故马公墓志铭》淹没殆尽,直到袁嘉谷先生发现墓碑并将其碑文发表在《滇绎》和《卧雪堂文集》上,世人才较为详细的了解到郑和的故里、信仰和家世。

马哈只墓碑的材质选用红砂石,易于雕刻,质量小易于运输的优点,由于其吸水性较好,所以有易于剥落的缺点,红色代表着一种高贵与典雅,也彰显出了马哈只家世的富贵。

马哈只墓碑被保护的有三块碑,马哈只墓志铭在中间位置,碑头呈半圆状刻有篆写的“故马公墓志铭”六字,在碑刻的四周有装饰性的花纹,碑底是一个大石龟长约三尺,历经岁月洗礼石龟面目特征有些模糊;碑阴处有关于郑和在明永乐九年(1411年)回乡祭扫的记载:“马氏第二子太监郑和奉命于永乐九年十一月二十二日到于祖宗坟荃祭扫追荐,至闰十二月吉日回还,记耳。”墓碑高七尺七寸,宽四尺一寸,墓志铭全文共十四行,每行二十八字左右,合计为三百零二个字,因碑底部脱落,其中有三字辨识不清,《故马公墓志铭》全文如下:

故马公墓志铭

故马公墓志铭

《故马公墓志铭》在清咸丰年间时因战乱等各方面原因被郑和家族人埋于地下,后来被袁嘉谷先生发现墓碑才得以面世,随后袁嘉谷先生将碑文收录在《卧雪堂文集》中。碑文以记载郑和父亲生平为线索,记述了郑和父亲马哈只的籍贯、个人品性和功绩等方面,对家乡昆阳做了记载,对郑和是其子的事情做了详细说明,对马哈只为官为民,爱戴百姓的品德进行了夸赞。

遗址碑

遗址碑

地理位置

马哈只墓碑位于云南省昆明市晋宁县昆阳镇郑和公园内。

马哈只墓碑

交通信息

自驾:自云南省昆明市晋宁县人民政府开车前往马哈只墓碑,路程约2.3千米,用时约8分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。