-

桌子山岩画群 编辑

桌子山岩画群,位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗与乌海市交界处桌子山山沟的悬崖峭壁和沟畔石灰岩磐石上, 岩画群总面积1.6万多平方米。

1973年,桌子山岩画群被逐渐发现。桌子山岩画群是以召烧沟岩画为核心的横跨乌海市和鄂尔多斯市的新石器时代北方游牧民族的大型文化遗址。表现内容有:人面像和人体、动物、手印、足印和一些神秘符号等,表现手法以具象写实为主。 桌子山岩画群6个较为集中的地区,即召烧沟、苦菜沟、毛尔沟、苏白音沟、苏白音后沟和雀儿沟等,单体岩画超过2000幅。其中召烧沟岩画召烧沟岩画有近300幅单体图像,其中90%都是人面像,其中包括太阳神岩画。 桌子山岩画群是乌海地区具有代表性的文物遗存,是中国北方重要的青铜时代岩画,是中国古代北方游牧民族宝贵的精神文化产品。特别是人面像岩画,反映了人类童年时代丰富的想象力和美好愿望,具有独特的风格魅力与较高的观赏价值。

2013年3月5日,桌子山岩画群被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:桌子山岩画群

地理位置:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗与乌海市交界处桌子山山沟的悬崖峭壁和沟畔石灰岩磐石上

所处时代:新石器时代

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

编号:7-1511-4-014

批准单位:中华人民共和国国务院

2008年至2011年,乌海市政府三次修缮保护召烧沟岩画的相关设施。

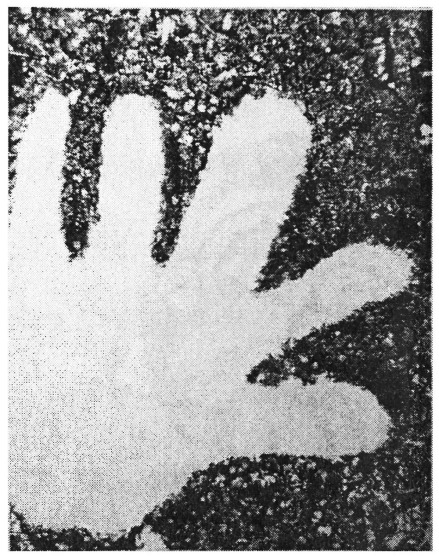

召烧沟的手印岩画

召烧沟的手印岩画

召烧沟人面像

召烧沟人面像

召烧沟人面像有其共性,也个性鲜明。其共性是均为人面的形态,且面部有辐射线条,这是以太阳神为代表的众多神灵的图腾,辐射线表示太阳的光芒以及神灵的与众不同和威力无边。这些岩画的磨刻痕迹的深度和宽度、风格粗犷,体现了中国北方岩画的风格。其鲜明的个性是:形态各异、神态各异、喜怒哀乐均有表现,这是原始宗教多神崇拜的表现。太阳神的形象呈慈祥状,反映了原始人对太阳的媚态。在四个太阳的组合图中,刻画出他们强烈的表现意识。舞蹈图则表现了舞者的喜悦和欢乐之情,是狩猎获得丰硕成果之喜悦。舞蹈通常是为了表现神灵护佑其获得生存物品而敬神、娱神和媚神而祭祀时的快乐之舞,岩画在画面的处理上简洁、自然,不但有大小之分,而且有远近之别,具有透视效果。

人面像

人面像

人面像的形态上是多样的,除圆形外还有方形、尖顶,还有部分不带辐射线的图形。线条的处理上有复杂和简约之分,甚至寥寥几笔就勾勒出一个人面相图形。

水流图和雨神图

水流图和雨神图

水流图和雨神图

水流图和雨神图具有丰富的想象和表现能力。岩画的构思和制作都是在原始宗教多神崇拜意识的影响下完成的。岩画磨刻和画刻的手法体现出制作者对制作工具(指物质材料)性能的驾驭本领是较高的。

人体图形

人体图形

人体图形

人体图形表现原始人的生殖崇拜意识。男性人体,形体站立、弓腰、手向上举起,脚站立稳健有力。人体虽为弓形,但稳定感强,在人体平衡的处理上恰到好处。身前有一弓而无箭;男女人体组合图,男性呈威武状,身上有披挂物,似为动物骨片、角、爪等物。旁边为一女子人体,两臂分开,两手五指分开,平躺而非站立,两腿间意为分娩物。寓意繁殖人口之意,反映原始先民的生殖崇拜意识,反映出在父系氏族社会中男性的主导地位。

动物

动物

动物

动物的表现手法也较丰富,制作方法为磨刻和划刻,岩画以具象写实的方法形象地表现了个体动物和群体动物的形态,如大角鹿用磨刻法制作,图形比例适中、形象逼真;对羊的表现多为群体,有群羊伴犬、狩猎图等,羊的形体线条简练,羊角有大小弯曲之别,显示品种之不同。其画面疏密有致,羊的个体前后、主次根据距离而大小有别,反映出制作者的空间意识感觉。

神秘符号图

神秘符号图

神秘符号图

北魏的地理学家郦道元在《水经》中为桌子山岩画做了这样一段注解:“山石之上,自然有文,尽若虎马之状,粲然成著,类似图焉,故亦谓之画石山也。”郦道元所说的石山上的画后来被称作“桌子山岩画”。

地理位置

桌子山岩画群位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗与乌海市交界处桌子山山沟的悬崖峭壁和沟畔石灰岩磐石上。

桌子山

自驾:自内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民政府开车前往桌子山岩画群,路程约177.5千米,用时约2小时19分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。