-

嘎仙洞遗址 编辑

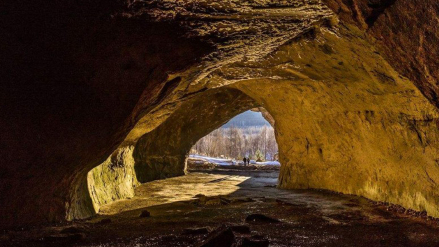

嘎仙洞遗址,位于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇西北10千米山谷之中,地处嫩江支流甘河的北岸,是建立北魏王朝鲜卑族的祖先石室旧墟 ,是拓跋氏的发祥地之一 。

嘎仙洞遗址在一道高达百余米的花岗岩峭壁上,离平地25米,地表海拔高度为495米,所在山峰的相对高度为120米,洞口略呈三角形 。嘎仙洞遗址发现了石刻祝文,出土有陶器、石器、骨器、木器、铜器、铁器、玉器等。嘎仙洞遗址摩崖祝文铭刻的发现,对鲜卑民族起源、中国疆域史的研究具有重要学术价值 。

1988年1月13日,嘎仙洞遗址被中华人民共和国国务院公布为第三批全国重点文物保护单位 。

中文名:嘎仙洞遗址

地理位置:内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇西北10千米

保护级别:第三批国家重点文物保护单位

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:III—214

分类号:V—34

所处时代:北魏

嘎仙洞遗址

嘎仙洞遗址

1980年7月30日,内蒙古自治区及呼伦贝尔盟考古工作者在嘎仙洞遗址进行第四次考古调查时,在遗址内发现石刻祝文 。

2006年、2010年,考古工作者在嘎仙洞遗址发现了石窟寺遗址、岩画长廊 。

2015年7月,考古工作者在嘎仙洞遗址洞口东侧背北处,一块经人工打凿的扇面平面石壁上,发现魏书体镌刻的“故、多、开疆、焘、谒、官、皇天、貌、增、四、汗曰”14个字 。

嘎仙洞遗址洞内

嘎仙洞遗址洞内

嘎仙洞遗址为天然大型山洞,洞口在半山腰峭壁之上,距地表25米,背山面水朝洞口向西南,洞内南北长120米,东西宽约28米,穹顶高20余米 ,呈三角形,洞口宽20米,高12米 ,依次可分为前厅、大厅、高厅、后厅四部分,面积约2000平方米 ,洞中部放置一块约3米见方的天然石板,下用大石块支撑。洞内主洞侧壁光滑,自然形成,后三分之一是人工开凿的,人工开凿的空间长40米、宽8至13米、高约8至12米是鲜卑人计划建一座石窟寺,工程没有全部完成 。

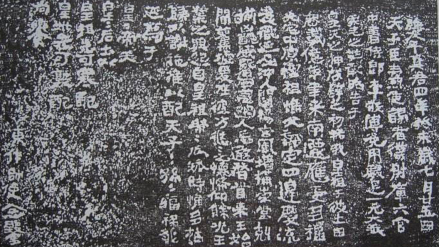

洞内西壁上有北魏太平真君四年(443年)雕刻出来的铭文。该铭文是拓跋焘派遣中书侍郎李敞来祭祖时,由李敞、傅㝹等人雕刻而成。在地表以下1.3米的黄色粘沙土层中,出土有打制的石器,表明这里可能存在着更早的文化遗存。

石器

石器

石刻祝文

石刻祝文拓片

石刻祝文拓片

石刻祝文全文:“维太平真君四年,癸未岁七月廿五日,天子臣焘使谒者仆射库六官中书侍郎李敞、傅㝹,用骏足、一元大武、柔毛之牲,敢昭告于皇天之神:启辟之初,佑我皇祖,于彼土田。历载亿年,聿来南迁,应受多福。光宅中原,惟祖惟父。拓定四边,庆流后胤,延及冲人。阐扬玄风,增构崇堂;克揃凶丑,威暨四荒;幽人忘遐,稽首来王。始闻旧墟,爰在彼方。悠悠之怀,希仰余光。王业之兴,起自皇祖。绵绵瓜瓞,时惟多祜。归以谢施,推以配天,子子孙孙,福禄永延。荐于,皇皇帝天、皇皇后土。以,皇祖先可寒配,皇妣先可敦配。尚飨!——东作帅使念凿 。”

原文翻译如下

这篇祝文是以北魏皇帝的口吻来对他的祖先歌功颂德的,并祈求祖先保佑。石刻祝文大意如下:

太平真君四年(公元443年)七月二十五日皇帝拓跋焘派遣大臣李敞、傅㝹带来马、牛、羊祭。

嘎仙洞遗址

嘎仙洞遗址

1988年1月13日,嘎仙洞遗址被中华人民共和国国务院公布为第三批全国重点文物保护单位 。

2012年1月,内蒙古自治区文物局《关于呈报全国重点文物保护单位〈嘎仙洞遗址危岩体加固设计方案〉并请批复的请示》(内文物发〔2011〕227号)得到国家文物局批复同意,要求在确保遗址周边岩体安全的基础上,进一步减少干预,合理布置工作量,尽量减少锚固范围 。

嘎仙洞遗址

嘎仙洞遗址

南迁大泽

东汉时期(1世纪),拓跋鲜卑发源于大鲜卑山(大兴安岭北段)原始森林地带,为鲜卑南迁大泽(呼伦湖)地区后,与匈奴余众在草原各地错居杂处和相互婚媾所生的新生代。《魏书·序纪》载:鲜卑“宣皇帝讳推寅立。南迁大泽,方千余里,厥土昏冥沮洳,谋更南徙,未行而崩 。”

二次南迁

在拓跋鲜卑迁至呼伦湖畔的第八位皇帝(160—170年)献帝邻,重组了原来7个异性酋长所统领的部落,自己亲统一部。7个兄弟各统一部,实现了“七分国人”的“鲜卑八部”的政治组织。拓跋氏由拓跋邻摄领,至太和十八年(494年)魏孝文帝迁都洛阳后改为元氏 。

祖庙石室

嘎仙洞遗址洞口

嘎仙洞遗址洞口

嘎仙洞森林公园

交通

鄂伦春自治旗——中央路——嘎仙街——嘎仙洞遗址。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。