-

珠江三角洲 编辑

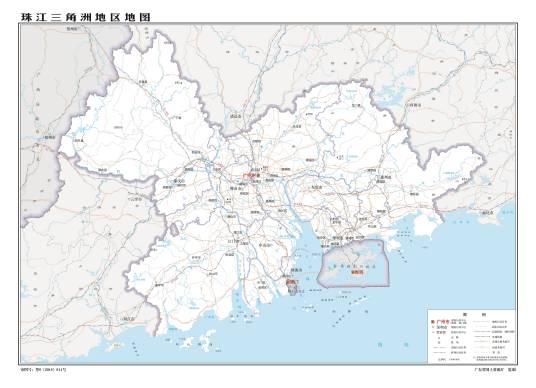

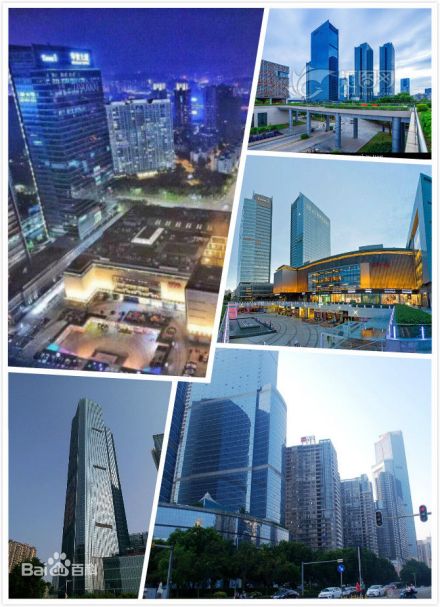

珠江三角洲(Pearl River Delta) ,位于中国广东省中南部,明清时期称为广州府,是广府文化的核心地带和兴盛之地,范围包括广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门九个城市。

珠三角9市总面积55368.7平方公里,占比广东省国土面积不到1/3,集聚了国内经济第一大省53.35%的人口、79.67%的经济总量。是中国改革开放的先行地区,是中国重要的经济中心区域,在全国经济社会发展和改革开放大局中具有突出的带动作用和举足轻重的战略地位。

珠江三角洲是广东省平原面积最大的地区。有全球影响力的先进制造业基地和现代服务业基地,中国参与经济全球化的主体区域,全国科技创新与技术研发基地,全国经济发展的重要引擎,南方对外开放的门户,辐射带动华南、华中和西南发展的龙头,是中国人口集聚最多、创新能力最强、综合实力最强的三大城市群之一,有“南海明珠”之称。

世界银行报告显示,珠江三角洲已在2010年超越日本东京,成为世界人口和面积最大的城市群。如今,珠三角在国家战略的推动下,正携手香港、澳门两个特别行政区建设粤港澳大湾区,成为与美国纽约湾区、旧金山湾区和日本东京湾区比肩的世界四大湾区之一。

2022年珠三角九市GDP合计达104681.82亿元,占广东省的81.07%、全国的8.65%。

中文名:珠江三角洲

外文名:Pearl River Delta

别名:珠三角

行政区类别:都市圈、城市群

所属地区:中国华南

地理位置:广东省中南部

面积:55368.7 km²

电话区号:020、0755、0752、0756等

邮政编码:510000、516001等

气候条件:南亚热带海洋季风气候

著名景点:白云山,西樵山,鼎湖山,万绿湖,罗浮山,中山纪念堂,沙湾古镇等

机场:广州白云国际机场、深圳宝安机场、珠海金湾机场等

火车站:广州站、广州南站、深圳北站、佛山西站、珠海站等

车牌代码:粤A、B、C、E、H、J、L、S、T、X、Y、Z

地区生产总值:86899.05 亿元(2019年)

著名学府:中山大学、华南理工、华南师范大学、暨南大学、北京师范大学珠海校区

广州

广州

珠江三角洲旧称粤江平原,简称珠三角,是西江、北江共同冲积成的大三角洲与东江冲积成的小三角洲的总称,珠江三角洲位于广东省的珠江下游,毗邻港澳,与东南亚地区隔海相望,海陆交通便利,被称为中国的“南大门”。现代珠江三角洲的沧海桑田之变在中国古籍上曾有详细记载,并有言简意深的见解,如“昔者五岭以南皆大海耳,渐为洲岛,渐成乡井,民亦藩焉。”(冯奉初,1853,《顺德县志》卷3)这不仅指出了珠江三角洲昔日为大海,而且概述了珠江三角洲形成和开发的基本过程。

先秦时期,珠三角地区是一片大海,今珠三角中部、广州部分地区(包括广州市中山四路秦汉造船工场遗址)当时仍然处于被海水淹没的河口湾。 当时广东地区居住的是被称为“南越”的少数民族部落,他们主要分布在粤西和粤东地区,即今天广东地区壮族、畲族的先民。 秦始皇统一岭南时期,一支秦军在番禺(今广州市越秀区中山四路)设立造船基地,专门建造了大量的船只。其后,又在造船基地的基础上修筑番禺城,面积约0.05平方公里,从此开启了广州2200多年的建城历史。

秦统一岭南后,广东地区人口稀少,秦朝从中原迁来了数十万移民,到公元2年,广东人口有37.52万人。秦汉时期,番禺城已成为中国南方重要的外贸口岸,但广东经济和人口分布的重心仍在粤北和西江流域。人口分布的这种特征与中原移民南迁广东两条路线有关:一是由湘桂走廊下西江,在高要、罗定等地定居,有的更南达雷州半岛;二是经摺岭的隘口顺连江而下到达连县、阳山等粤北一带,形成汉代广东的人口分布以粤北山地人口最多,西江流域次之, 而珠三角地区仍然是一片大海。

唐宋时期,珠三角经过长期的泥沙堆积,洲滩渐露,河网初具雏形。 唐代末年,中原内地战乱频繁,不少氏族为避战祸和自然灾害,纷纷经江西南安(大余)越梅岭南来,来到南雄珠玑巷居住数年或数十年,他们逐渐适应了岭南地区气候和生活习惯之后,才逐步南迁珠江三角洲,珠江三角洲以其大片的荒滩并不断增生的沼泽地成为南雄珠玑巷农业迁民的目的地。 宋统一后,珠三角筑堤围垦,粮食大增,促进了人口增长。北宋末年,北方汉人避乱大量南迁,至南宋时更甚,广东接纳了大量北方移民。据北宋《元丰九域志》记载,当时北方移民占广东总人户的39%之多,珠江三角洲已成长为又一个人口稠密区。元代,沿海人口迅速增加,珠江三角洲取代粤北成为广东人口分布的重心。

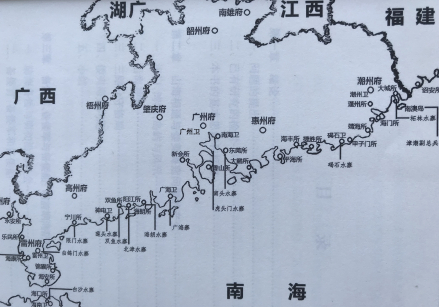

明代广东卫所屯兵分布

明代广东卫所屯兵分布

清代,广州十三行成为清帝国惟一合法的外贸特区,珠三角也成为了十八、十九世纪东方的世界贸易中心,直至鸦片战争为止,这个洋货行独揽中国外贸长达85年。通过十三行,中国向英国、法国、西班牙等欧洲国家出口丝绸、瓷器等,维持了100年以上的贸易顺差地位,其结果是全球的白银源源不断地流入中国,十三行也被誉为“金山珠海,天子南库”。 广州府的基本境域从元代开始一直稳定了七百多年。这一境域中的居民,长期处于同一中级行政区划之中,民风、民俗融合,形成具有共同地域性文化特征的广府民系。

汉代海上丝绸之路是经灵渠桂江通道、潇贺古道至徐闻、合浦出海,并一直绵延了近1000年。直到唐代

2009年10月28日,粤港澳三地政府有关部门在澳门联合发布《大珠江三角洲城镇群协调发展规划研究》,提出构建珠江口湾区,粤港澳共建世界级城镇群。2019年2月18日,中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》。按照规划纲要,香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市联手建设粤港澳大湾区,不仅要建成充满活力的世界级城市群、国际科技创新中心、“一带一路”建设的重要支撑、内地与港澳深度合作示范区,还要打造成宜居宜业宜游的优质生活圈,成为高质量发展的典范。 粤港澳大湾区与纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区并称世界四大湾区。

珠三角东西岸

以珠江口为界、以广州城区为中心,分为东西两岸城市群,西岸城市群主要以澳门、中山、珠海、江门城区、台山、开平、恩平、鹤山、佛山城区、顺德、番禺、花都、南海、三水、高明、肇庆城区、鼎湖、高要、四会、封开、怀集、德庆、广宁组成。

东岸城市群主要以香港、东莞、深圳城区、宝安、龙岗、龙华、坪山、惠州城区、惠阳、博罗、惠东、龙门、从化、增城组成。

泛珠三角区域

泛珠江三角洲地区概念(即知名的“9+2”经济地区概念)是2003年7月在国内正式提出来,“泛珠三角”包括珠江流域地域相邻、经贸关系密切的福建、江西、广西、海南、湖南、四川、云南、贵州和广东9省区,以及香港、澳门2个特别行政区,简称“9+2”。“泛珠三角”面积200.6万平方公里。其中,9省区面积占全国的20.9%,人口占全国的34.8%,GDP总值占全国的33.3%。

岸线变迁

根据珠江河口区域的地质、地貌和水文特征,通常把东江的石龙、流溪河的江村、北江的芦苞、西江的羚羊峡和潭江的石咀等地以下下游交织处称为珠江三角洲,面积约1万平方公里。1915年,W.Olivecrona根据埋藏牡蛎壳的分布推论,西、北、东三江泥沙于海湾里合力堆积成三角洲,并称为广州三角洲。 从新会、顺德两地地下黑色粘土层出土的鳄鱼骨、贝壳及其C14年龄看,今三角洲中部在2500年前仍是河口湾。广州市中山四路秦汉造船工场遗址河口湾相灰黑色粘土层之上的古船台枕木,其C14年龄为距今2190±90年,与其它出土文物年代可互为印证,故2200年前广州部分仍处于河口湾。

据班固《汉书》28卷地理志第8册(公元54-92年间成书),郁水(即西江)“ 东至四会县入海”,北魏郦道元《水经注 》(公元515-524年间成书)称,浪水(即西江)“东至高要县,为大水。” “又东至南海(郡)番禺县西(今三水县),分为二,其一南入于海,其一又东过县东,南入于海。”东支分一汉流(今西南冲)“径番禺城(今广州市)下”,东支主流“又东径怀化县(今市桥台地附近),入于海。”即当时西江下游东支沿今潭州水道于沙湾入海,他引述东汉建安15年(公元210年)三国孙吴交州刺史步鹭到南海郡旧治(今广州市)所见,这里“负山带海,博敞渺目,高则桑土,下则沃衍,林麓鸟兽,于何不有,海怪鱼鳖,珍怪异物,千种万类,不可胜记。”《三国志· 吴志· 陆凯传》也说,“州治临海,海流秋咸。”大约六世纪裴渊《广州记》载:“广州东百里有村,号古斗村(今黄埔港庙头村一带),自此出海,溟漠无际。”据《太平寰宇记》引述,东汉时(公元25-20年)海潮沿江直达清远县飞来峡(当时称之为中宿峡),所以六世纪时,西、北江三角洲前沿当在婆仔峡-西樵山-市桥-黄埔一线,东江三角洲可能龟缩在石龙附近,狮子洋河口湾介于这两个三角洲之间。

唐宋时期,西江下游最老的防洪围堤,是公元996年(宋至道二年)筑于高要金利的香山咀到三斗旱基(今金安围),1054-1117年在西樵山周围西、北江之间筑成桑园围,甘竹口外的新会县天河围棠下、顺德县勒流五七农场及桂州四基分别出土伴有唐宋文物的马来鳄,顺德县逢简柠檬基冲积平原下1.8米出土一批宋瓷和铁制渔猎工具。唐宋以来,北江下游白泥水、古云东海相继淤浅,主流集中今北江水道,同时西江过思贤滘的流量渐减,所以顺德水道和潭州水道逐渐成为北江下游主流,而西江下游主流从马口峡至甘竹口入海,十三世纪时西、北江三角洲的前缘是新会天河围-顺德县桂州-番禺县石楼一线。 这是宋代时珠玑巷南下移民涌入三角洲筑堤开发的结果,海平面下降亦有影响。

明初,朝廷积极开发珠江三角洲,“命诸将分军屯田。”东江三角洲方面,洪武26年(1393年)修筑了三村基围(东自石龙,西界塘吓、洗沙、鹤田厦一线),使东江分派南北两大支流的形势确定下来。据李贤等纂《明一统志》(1461年)载,“明洪武初年,已在东村(靠近大步)、大小东向、大小亨、麻涌大步一带屯田军垦”。黄佐编《广东通志》(1560年)指出,明初在市桥台地东边和东南边沿岸屯田,可见十四世纪末狮子洋已明显收缩了。西、北江三角洲方面,甘竹口以上西、北江下游两岸均亦筑堤防洪。

在明中叶以前,顺德县与香山县“隔海相望”,香山县因田少粮少,在湾头部分游积强盛,洲滩渐露,河网初具雏形。据黄佐《广东通志》记载,“香山北海诸沙坦曰:独子(今三角的独子山)、石牌(小榄北的石排)、三洲(在张家边)、海心(今港口)、分流(今南头北)、大小插口(今三角、民众一带)”, “石歧海在城西北,接浮坪、海中多洲潭,种芦渍泥成田,”在大小榄一带屯田。据明末黄淳《新会县志》(1609年)记述,会城附郭之阳“汉为海,宋元为潮田,芦苇荒莽。”会城“象山之下,昔为沧海,今则淤为沃壤,望不可极,崖门之内,犹然浩渺,岁受西(江)水,种荻积污”。明中叶以后,新会县的外海、礼乐、茶坑、三江、睦洲一带均已成陆。可见十七世纪初,甘竹口和五桂山之间已大片成陆,三角洲前沿为新会县三江、大鳌-中山县张家边、港口、三角-番禺县南沙一线。十九世纪中叶的海图反映了狮子洋最后收束为一支纵向水道,三角洲前沿接近目前的位置。

地形地貌

自然地理

自然地理

珠三角位于广东省中南部、珠江下游,濒临南海,东经112°45 '-113°50'、北纬21°31'-23°10',是由珠江水系的西江、北江、东江及其支流潭江、绥江、增江带来的泥沙在珠江口河口湾内堆积而成的复合型三角洲,内有1/5的面积为星罗棋布的丘陵、台地和残丘。西部、北部和东部则是丘陵山地环绕,形成天然屏障。南部海岸线长达1059公里,岛屿众多,珠江分八大口出海,形成相对闭合的“三面环山、一面临海,三江汇合、八口分流”的独特地形地貌。

气候特点

珠三角大部分位于北回归线以南,地处南亚热带,属南亚热带海洋季风气候,雨量充沛,热量充足,雨热同季。年日照为2000小时,四季分布比较均匀。年平均气温21.4-22.4℃,其中封开、德庆、广宁、怀集、鹤山、惠东、博罗平均温度较低,深圳、珠海平均温度较高。年平均降雨量1600-2300毫米,受季风气候影响,降雨量集中在4-9月。冬季盛行偏北风,天气干燥。夏季盛行西南和东南风,高温多雨。

水文条件

珠三角位于西江、北江、东江下游,包括西江、北江、东江和三角洲诸河4大水系,流域面积45万平方公里。河网区面积9750平方公里,河网密度0.8公里/平方公里,主要河道有100多条、长度约1700公里,水道纵横交错,相互贯通。密集的河网带来丰富的水资源,水资源总量3742亿立方米,承接西江、北江、东江的过境水量合计为2941亿立方米。三角洲流经虎门、蕉门、洪奇门、横门、磨刀门、鸡鸣门、虎跳门和崖口等八大口门,注入南中国海。

土地利用

珠三角土地总面积547.33万公顷,其中,四周丘陵、山地和岛屿占总面积30%。根据《广东省土地利用总体规划(2006-2012)》,珠江三角洲地区土地利用结构以非建设用地为主,非建设用地(包括农用地和其他建设)464万公顷、占总面积的84.84%,其中林地面积278.49万公顷,主要分布于广州、惠州、江门、肇庆四市;耕地面积78.30万公顷,主要分布于广州、惠州、江门、肇庆四市;建设用地持续增长,城乡建设用地及交通用地已达82.64万公顷。

海洋资源

珠三角海岸带长达1479公里,约占广东省海岸线的36%。拥有海岛433个,面积在500平方米以上海岛381个。全区具有优良的港口、渔业、油气、海洋能和水资源以及沿岸海水、沙滩等旅游资源。珠江口是国家一级保护动物——中华白海豚、中华鲟的主要分布区和国家二级保护动物黄唇鱼的产卵场,磨刀门水道是鲥鱼、鳗鱼、花鳗鲡和中华鲟等的主要洄游通道。同时该区是重要鸟类分布区,包括广州新造,深圳福田,珠海淇澳,佛山三水,江门新会、台山和恩平沿海及出海河口位于国际候鸟迁徙路线上。

动植物资源

珠三角动植物资源比较丰富。据初步调查,东南部以象头山国家级自然保护区为代表,有维管植物(未包括苔藓植物)1647种,陆生脊椎野生动物305种。西部以北峰山国家森林公园为代表,维管植物种类约1184种。北部以鼎湖山国家级自然保护区为代表,有维管植物1993种,兽类38种、爬行类20种、鸟类178种、蝶类85种、昆虫681种。

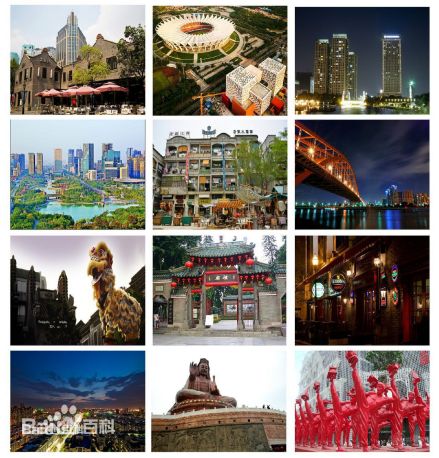

广州

广州

广州

广州是广东省省会、副省级市、国家中心城市、超大城市、国际大都市、国际商贸中心、国际综合交通枢纽、国家综合性门户城市,首批沿海开放城市,是南部战区司令部驻地。广州地处广东省中南部,珠江三角洲北缘,濒临南海,邻近香港、澳门,是中国通往世界的南大门,是粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的核心城市以及一带一路的枢纽城市。

广州是国家历史文化名城,从秦朝开始,广州一直是郡治、州治、府治的行政中心;一直是华南地区的政治、军事、经济、文化和科教中心,是岭南文化的发源地和兴盛地。广州从3世纪30年代起成为海上丝绸之路的主港,唐宋时期成为中国第一大港,是世界著名的东方港市;明清时期是中国唯一的对外贸易大港,是世界上唯一两千多年长盛不衰的大港。

广州市总面积7434平方千米,辖11个市辖区,人口达到2015万,是华南地区最大的城市。广州被全球权威机构GaWC评为世界一线城市。每年在广州举办的“中国进出口商品交易会”,吸引了大量客商以及大量外资企业、世界500强企业的投资。广州的国家高新技术企业达1.1万家,总量居全国前三; 广州集结了全省80%的高校、70%的科技人员,在校大学生总量居全国第一。

广州社会消费品零售总额、住户存款总额(居民储蓄存款)、人均住户存款均居全国前三,人均可支配收入居全省第一。联合国报告指出广州人类发展指数居中国第一。2018年,广州汽车产销规模达到296.52万辆,位居国内第二,产量占全国10.6%。 广州互联网企业超过3000家,诞生了微信、唯品会、UC浏览器、YY语音、酷狗音乐、网易、虎牙直播等。广州港口货物吞吐量达6.13亿吨,居华南第一位、全国第四位。广州白云机场旅客吞吐量6974.32万人次,稳居全国第三。2018年广州市的快递业务量累计达到50.64亿件,全国排名第一,快递业务收入累计达到479.75亿元,全国排名第二。

2008年12月17日国务院常务会议审议并原则通过《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》,明确提出:广州市要充分发挥省会城市的优势,增强高端要素集聚、科技创新、文化引领和综合服务功能,进一步优化功能分区和产业布局,建成珠江三角洲地区一小时城市圈的核心。优先发展高端服务业,加快建设先进制造业基地,大力提高自主创新能力,率先建立现代产业体系。增强文化软实力,提升城市综合竞争力,强化国家中心城市、综合性门户城市和区域文化教育中心的地位,提高辐射带动能力。强化广州佛山同城效应,携领珠江三角洲地区打造布局合理、功能完善、联系紧密的城市群。将广州建设成为广东宜居城乡的“首善之区”,建成面向世界、服务全国的国际大都市。

深圳

深圳

深圳

深圳,又称为“鹏城”,位于中国南方珠江三角洲东岸,隶属中华人民共和国广东省,是中国第一个经济特区,经国务院批准于1980年8月26日正式设立。全市土地总面积为1953平方千米。是中国具有一定国际影响力的新兴现代化城市,创造了举世瞩目的“深圳速度”。

深圳与香港山水相连。在短短的30年里,深圳从一个南疆边陲小镇发展成为现代化国际化城市,创造了世界城市化、工业化和现代化的奇迹。深圳是中国口岸最多和惟一拥有海陆空口岸的城市,是中国与世界交往的主要门户之一,有着强劲的经济支撑与现代化的城市基础设施。深圳的城市综合竞争力位列内地城市第一。到2010年,深圳将建设成为中国高新技术产业基地和区域性金融中心、信息中心、商贸中心、运输中心及旅游胜地,将成为现代化的国际性城市。

2008年12月7日,深圳被联合国教科文组织全球创意城市网络认定为“设计之都”成为中国首个获此殊荣的城市。2010年8月26日是深圳特区建立30周年的日子,而且深圳举办2011年第26届世界大学生运动会。2011年2月28日,经广东省政府批准。深圳 与汕尾市在汕尾市西部共建中国首个特别合作区——深汕特别合作区,深汕区已纳入深圳板块。

深圳作为全国房屋租赁业统计调查唯一试点城市,率先将房屋租赁业增加值等新兴经济业态纳入GDP核算。深圳2016年新业态经济增加值为1565.53亿元,占GDP的8.0%。其中,房屋租赁业增加值1037.39亿元。深圳也是国家“研发支出计入GDP”唯一试点城市,就研发支出作为固定资本形式计入GDP核算进行试算。

佛山

佛山

佛山

与广州地缘相连、历史相承、文化同源,共同构建成“广佛都市圈”,是“广佛同城”“广佛肇经济圈”“珠三角经济圈”重要组成部分,在广东省经济发展中处于领先地位。

佛山在“一带一路”中的重要性也不亚于其他城市,成立了佛山新城中欧中心。2017年1月6日晚间,美的集团公告称,公司完成要约收购库卡集团股份的交割工作,并已全部支付完毕本次要约收购涉及的款项。

佛山文化底蕴深厚,岭南气息浓郁,为岭南文化兴盛之地。佛山气候温和、雨量充沛、四季如春,属亚热带季风气候;珠江水系中的西江、北江及其支流贯穿全境,属典型的三角洲河网地区。

东莞

东莞

东莞

东莞是广东历史文化名城,位于广东省中南部,珠江口东岸,北接广州,南连深圳。距今1700多年前的三国时期建郡。1985年9月撤县设市,1988年1月升格为地级市,全市陆地面积2465平方千米。东莞经济总量规模不断扩大。制造业实力雄厚,产业体系齐全。是全球最大的制造业基地之一,制造业总产值占规模以上工业总产值的90%以上,形成以电子信息、电气机械、纺织服装、家具、玩具、造纸及纸制品业、食品饮料、化工等八大产业为支柱的现代化工业体系。拥有全球500强企业45家,境外上市公司800多家,投资者来自世界20多个国家和地区,诺基亚、雀巢美极、三星、生益科技等一批国际知名企业。

2016年全年新增国家高新技术企业1042家,总数达2028家,位居省内地级市首位。全市专利申请量和授权量分别为56653件和28559件,其中,发明专利申请量为17024件,同比增长52.46%,占专利申请总量的30.05%,数量排全省第四位;发明专利授权量为3682件,同比增长31.74%,数量排全省第三位;PCT国际专利申请量为876件,同比增长60.71%,排全省第三位。科技资源加快集聚,全市新增创新型研发机构1家,总数达32家,科技企业孵化载体达到59家,其中国家级11家;成功举办2016中国(东莞)国际科技合作周;全市目前引进省创新科研团队立项总数达到26个,居全省第三;新引进11个市级创新科研团队,总数达到27个;国家自主创新示范区、国家可持续发展实验区建设工作稳步推进。科技金融结合得到加强,大力推进科技信贷、科技保险等工作,推动12家签约银行为东莞市655家企业发放贷款1017笔,贷款金额达44.62亿元,推动39家企业购买科技保险,保额34亿元,保费399.49万元,申请保费补贴共114.56万元,专利质押融资累计贷款1.22亿元。

珠海

珠海

珠海

珠海是珠江三角洲中心城市之一,位于中国广东省南部,是一座著名的花园式海滨城市,东与香港水域相连,南与澳门陆地相接。珠海是中国最早设立的经济特区之一,享有全国人大赋予的地方立法权,2008年被国务院确立为珠江口西岸核心城市。珠海市现辖香洲区、斗门区、金湾区,陆海总面积7660平方千米,其中陆地总面积1630平方千米,海岸线长达690公里,拥有146个海岛,有“百岛之市”的美称。

珠海区位位置优越,东邻香港,南与澳门陆路相接,是中国重要的口岸城市,拥有国际先进水平的珠海金湾国际机场和华南第一深水港珠海港。随着港珠澳大桥、广珠城际轻轨、珠海至珠海机场城际轨道、广佛江珠城际轻轨、广珠铁路等一系列交通基础设施的兴建,珠海将成为连接中国西南地区与港澳间的交通枢纽和珠三角区域性中心城市。

为确保本身的高科技和旅游地位,珠海抑制重工业发展。珠海是全国唯一以整体城市景观入选“全国旅游胜地四十佳”的城市,2013中国城市可持续发展指数报告珠海综合排名全国第一,属国家颁布的“幸福之城”,有“浪漫之城”的称号。珠海按总工业输出额计,主要工业依次为:电子及通讯设备、电子仪器及机械、办公室仪器。以高科技为重点的工业体系,综合发展的外向型经济。珠海从昔日一个经济落后的边陲小县,一跃成为新型花园城市。一个以高科技为重点的工业体系,综合发展的外向型经济格局初具雏型;社会生产力迅速发展,经济实力大大增强;社会主义精神文明建设取得丰硕成果,精神面貌焕然一新。珠海市作为中国的经济特区,是外商投资的热点地区之一。已有52个国家和地区的客商投资珠海,外商直接投资项目7303项。日本的三菱、三井、伊藤忠、松下、东芝、佳能、日通,美国的埃克森美孚、塞拉尼斯、伟创力,英国的BP公司,德国的戴姆勒克莱斯勒、西门子,法国的家乐福,荷兰的飞利浦等30多家著名跨国公司已落户珠海。

惠州

惠州

惠州

惠州自南朝梁以后,特别是隋以后的千余年间,先后为州(郡)、路、府、区、市等行政区的所在地,成为东江流域的政治、经济、文化、交通中心。所辖之地,“大海横陈,群山拥后”,东扼粤东咽喉,北控粤、赣要冲,水、陆拱卫广州要道,战略位置十分重要,素为兵家必争之地。

惠州是东江中下游的中心城市,处在客家文化、广府文化和潮汕文化的交汇地带,各种文化相互交融、兼收并蓄,广东汉剧、渔歌、山歌、舞龙、舞狮、舞春牛、瑶族的舞火狗等各种文化活动盛行,民间文化多姿多彩。

中山

中山

中山

中山市位于广东省中南部,珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海处,北接广州市番禺区和佛山市顺德区,西邻江门市区、新会区和珠海市斗门区,东南连珠海市,东隔珠江口伶仃洋与深圳市和香港特别行政区相望。行政管辖面积1800.14平方千米。市中心陆路北距广州市区86公里,东南至澳门65公里,由中山港水路到香港52海里。中山是国家历史文化名城,发祥于中山的香山文化是中国近代文化的重要源头,享有广东省曲艺之乡(粤剧)、华侨之乡的美誉。连续多年保持广东省第5的经济总量,并与顺德、南海、东莞一起被称为广东四小虎。曾获中国和谐之城,联合国人居奖国家环保模范城市,国家园林城市等荣誉。

江门

江门

江门

肇庆

肇庆

肇庆

作为国家级历史文化名城、岭南文化的发祥地,肇庆人文荟萃,古迹林立。梅庵、宋城墙、七星岩摩岩石刻、悦城龙母祖庙、德庆学宫等数十处国家级、省级文物保护单位,城区的七星岩,湖山一体、波光岩影,兼有阳朔之山、桂林之水形胜,素有“岭南第一奇观”的美誉;鼎湖山是国家级自然保护区,被联合国教科文组织确定为“人和生物圈”生态定位研究站。

过境高速公路有二广高速(通往二连浩特市和广州市)、广昆高速(通往昆明市和广州市)和珠三角环线高速公路(通往江门市和广州市);过境国道有G321线和G324线,省道有S118、S260、S349等12条线,西江内河航道总里程1225千米,通航里程698.8千米。三茂铁路(广州至湛江)贯穿全境。2014年12月26日,肇庆市正式迈入“高铁时代”。2015年9月22日,包括肇庆市在内的贵广、南广高铁沿线13个城市在佛山签署战略合作框架协议,拉开了粤桂黔高铁经济带建设的大幕,肇庆市开始全面融入国家高铁经济网。2016年3月30日,广佛肇城际轨道开通运营,直接引入广州火车站。

铁路

以下轨道交通资料不包括过度超前规划、近期无法动工建设的交通项目。

国家干线铁路 | 区际干线铁路 | 区域货运支线铁路 | 城际客运专线铁路 | 城市轨道交通线路 |

京广铁路 | 广茂铁路 | 广珠铁路 | 广深铁路(途径东莞) | 广州地铁(含广佛) |

京港高铁 | 广九铁路 | 惠大铁路 | 广珠城轨(途径佛山、江门和中山) | 深圳地铁 |

京九铁路 | 广梅汕铁路 | 平南铁路 | 广惠城际铁路(莞惠段建成、剩余在建) | 香港地铁 |

京九高铁(在建) | 广汕铁路(在建) | 深汕高速铁路(规划) | 广清城际轨道(在建) | 东莞地铁 |

沿海铁路(深惠段建成、深茂段在建) | 广湛高铁(规划) | 京九支线龙汕铁路 | 广佛环线城际轨道(在建) | 佛山地铁(含广佛) |

南广铁路 | 赣广高铁(规划) | 广佛肇城际轨道 | 珠海有轨电车 | |

贵广高铁 | 杭广铁路(规划) | 穗莞深城际铁路 (在建) | 广州有轨电车 | |

深汕高铁(规划) | 深湛高铁 | 广佛江珠城际铁路(规划) | 深圳有轨电车 | |

广中珠澳高铁(规划) | 澳门轻轨(在建) | |||

珠海至珠海机场城际轨道(在建) | ||||

珠海地铁(规划) |

参考资料

高速公路

深汕高速 | 京港澳高速公路 | 广澳高速公路 | 沈海高速公路 |

广州绕城高速公路 | 长深高速公路 | 济广高速公路 | 大广高速公路 |

二广高速公路 | 广昆高速公路 | 珠三角环线高速公路 | 莞佛高速公路 |

广州环城高速公路 | 佛山一环高速公路 | 广清高速公路 | 广河高速公路 |

广深沿江高速公路 | 广明高速公路 | 肇花高速公路 | 潮莞高速公路 |

龙林高速公路 | 深罗高速公路 | 水官高速公路 | 惠深沿海高速公路 |

广东西部沿海高速公路 | 广惠高速公路 | 惠大疏港高速 | 仁深高速公路 |

从莞深高速公路 | 龙大高速公路 | 南光高速公路 | 东新高速公路 |

广州机场高速公路 | 广珠西线高速公路 | 江珠高速公路 | 新台高速公路 |

汕湛高速公路 | 广乐高速公路 | 佛清从高速公路 | 河惠莞高速公路 |

机场

广州白云国际机场 | 深圳宝安国际机场 | 珠海金湾国际机场 |

香港国际机场 | 澳门国际机场 | 珠三角枢纽(广州新)机场 |

惠州平潭机场 | 中山三角机场 |

港口

广州港 | 深圳港 | 珠海港 | 佛山港 |

东莞港 | 中山港 | 惠州港 | 江门港 |

肇庆港 | 香港葵青货柜码头 | 香港内河码头 | 澳门货柜码头 |

大型桥梁

港珠澳大桥 | 青马大桥 | 汲水门大桥 | 澳氹大桥 |

友谊大桥 | 西湾大桥 | 珠江大桥(东桥+西桥) | 黄埔大桥 |

东圃特大桥 | 珠海大桥 | 龙穴岛特大桥 | 崖门大桥 |

番禺大桥 | 金马大桥 | 富湾大桥 | 三水大桥 |

虎门大桥 | 莲花山大桥 | 九江大桥 | 肇庆西江大桥 |

阅江大桥(建设中) | 深圳湾公路大桥 | 莲花大桥 | 惠州海湾大桥 |

深中大桥(在建) | 南沙大桥(虎门二桥) | 北江大桥 | 澳门大桥 |

孙中山像

孙中山像

珠三角的许多名人望族都把珠玑巷称为“七百年前桑梓乡”。明代嘉靖《广东省志》引《南雄府图经》说:“岭上古有珠玑巷……今南海衣冠多其子孙。”据屈大均《广东新语》记载:“吾广故家望旅其乡从南雄珠玑巷而来”。清《广东通志》云:“珠玑在南雄府保昌县沙水寺前,相传广州梁储、霍韬诸望族,俱发源于此”。乾隆《南雄府志》说:“广州故家巨族,多由此迁居。”自北宋后期至元代初期的二百多年间,中原及江南氏族由珠玑巷陆续南迁的有130多次,南迁广州府诸县的移民家族有797支之多。近代,广府民系涌现了孙中山、康有为、梁启超等一批杰出人物。

而珠三角除了广府人外,杂居在这一地区的汉族居民还有客家人、疍家人,少数民族有回族和满族。 客家人是唐宋时期迁入赣闽粤三角区的汉人与当地的畲族等土著居民融合而成的一个具有独特的客家方言系统、文化习俗和情感心态稳定的汉族支系, 珠三角的客家人主要是在清代时期自赣闽粤三角地带迁入。 对于疍家人的来历,学术界一直没有定论,大部分研究者认为疍家人是原居于陆地的汉人。 回族是唐宋时期落籍的阿拉伯穆斯林后裔。 满族是清代时期的八旗驻防军后裔。

科学工程界 | 中国物理学之父吴大猷、中国航空之父冯如、中国革命空军之父杨仙逸、中国铁路之父詹天佑、中国照相机之父邹伯奇、中国近代建筑之父梁思成、中国防疫事业创始人伍连德、中国飞艇设计第一人谢缵泰、中国离子交换树脂之父何炳林、中国微波之父林为干、中国光纤之父赵梓森、植物学家陈焕镛、历史学家陈垣 |

|---|---|

军政界 | 宋代:抗金名臣崔与之、吏部侍郎李昴英、礼部侍郎冯元、监察御史郭阊、状元张镇孙、抗元将领熊飞、李用、陈大震、钟玉岩、陈天觉、梁杞、马南宝 |

明代:内阁首辅梁储、尚书湛若水、礼部尚书霍韬、吏部尚书方献夫、礼部尚书黄士俊、户部尚书李待问、户部尚书张泰、礼部尚书何维柏、刑部尚书徐兆魁、礼部尚书李孙宸、工部尚书陈绍儒、佥都御史庞尚鹏、浙江按察使周新、抗清名将袁崇焕、岭南三忠陈邦彦、陈子壮、张家玉、副都御史罗亨信、抗清将领黎遂球、陈策、兵部侍郎黄衷、礼部侍郎王应华、陈琏、东莞伯何真、状元伦文叙 | |

清代:四川总督骆秉章、军机大臣戴鸿慈、闽浙总督何璟、水师提督郑绍忠、浙江提督张其光、潮州镇总兵邓安邦、福建船政大臣黎兆棠、民族英雄邓世昌、两江总督庄有恭、四川总督曾望颜、安徽巡抚邓华熙、湖南巡抚吴荣光、广西巡抚刘其昌、广西巡抚黄槐森、吉林巡抚陈昭常、清末大臣张荫桓、外交官张荫棠、郑藻如、梁诚、外务部尚书梁敦彦、外交家容闳、礼部侍郎李文田、清华大学创始人唐国安、北洋大学校长蔡绍基、状元梁耀枢、广东水师提督何长清 | |

民国:国父孙中山、中华民国开国元勋徐绍桢、内阁总理唐绍仪、外交家伍廷芳、国务总理梁士诒、国民政府主席胡汉民、国务总理王宠惠、陆军总司令余汉谋、海军总长程璧光、李章达、潘达微、邓荫南、陆皓东、杨鹤龄、陈少白、尢列、李纪堂、程奎光、史坚如、李沛基、冯自由、朱执信、傅秉常、孙科、郑润琦、吴铁城、俞鸿钧、谭平山、陈友仁、刘纪文、叶恭绰、关赓麟、龙建章、陈景华、朱卓文、司徒美堂、张惠长、杨官宇 | |

抗日英烈:蒋光鼐、余程万、黄光锐、林伟俦、司徒非、谭邃、钟云、伍观淇、梁思忠、黄毓全、陈瑞钿、梁汉一、吴汝鎏、黄新瑞、雷炎均、林耀、吴伯钧、袁涤清 | |

杰出女性 | 中国第一位女西医张竹君、中国贫儿教育开创者徐宗汉、徐慕兰、女权运动先驱何香凝、中国舞蹈之母戴爱莲、中国第一位女律师郑毓秀、中国第一位女飞行员朱慕飞、二战女飞行员李月英、中国女飞行家李霞卿、张瑞芬、中国空军第一位女军官郑汉英、中国电影第一位女演员严珊珊、中国"电影皇后"胡蝶、著名电影演员阮玲玉、粤剧名伶红线女、世界卫生组织总干事陈冯富珍、加拿大总督伍冰枝 |

港澳 | 香港特区行政长官李家超 、香港特区政务司司长陈国基 、香港特区律政司司长林定国 、香港特区保安局局长邓炳强 、香港特区立法会主席梁君彦 、香港四大家族之一李兆基 、香港四大家族之一郑裕彤 、香港四大家族之一郭得胜 、李锦记集团执行主席李惠森 澳门特区第一任行政长官何厚铧 、澳门特区行政长官崔世安 、澳门中华总商会会长马万祺 、澳门中华总商会会长何贤 、 银河娱乐集团主席吕志和 、澳门博彩股份有限公司创办人何鸿燊 |

珠三角以汉族广府文化为主体,主要由唐宋时期开始经粤北南雄珠玑巷迁入的中原与江南移民文化所形成,珠玑巷是中华民族拓展南疆的中转地,是广府文化的发祥地,被誉为“中华文化驿站,天下广府根源”。 广府文化传承了汉文化的精髓,在各个领域中常被作为广东汉文化的代表。珠三角自明代广州府设立以来,经济发达、商贸繁荣、文教鼎盛。

建筑

祠堂

广府祠堂广泛分布于今天粤港澳大湾区广府民系聚居的区域,宋朝时,大量北方人为躲避战乱,越过大庾岭进入岭南,在珠玑巷暂时落脚后,南下珠江三角洲,开村居住。这些“聚族而居”的村庄,一般会按姓氏系别修纂族谱,如果条件许可,还会修建祠堂。明代颁布《圣谕六条》,要求百姓“孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子弟”,并逐渐放宽了民间立祠的限制。通过科举考试入朝为官的广府人极力修谱建祠,成为助推器。由此,广府地区出现了建祠的第一个高峰。

广府祠堂明末清初,战争频繁,广府祠堂的兴建陷入低谷。广州“一口通商”后,经济迅速恢复,积累了大量的宗族财产,广府迎来历史上的第二个立祠和修缮祠堂的高峰期。人们利用装饰中富有地方特色的图案来传达和睦、孝道、伦理、忠勇等家国思想。另一个是出现了以陈家祠为代表的“合族祠”,以原贡院附近的大小马站、流水井、越华路、广卫街等处分布最为集中,比如何家祠、朱家祠、赵家祠等。

广州就有1300多座祠堂,如广州钱岗村的广裕祠,是南宋末年丞相陆秀夫后人为纪念陆秀夫而建的广府家族祠堂,它记载了广府人的祖先从中原一路南迁的艰辛与辉煌 。深圳凤凰古村是南宋民族英雄文天祥后裔聚居的广府村落,村中文氏宗祠的建筑装饰精致繁复 。江门市新会区慈溪村是南宋赵氏皇族村,保存众多广府祠堂 。珠海市斗门区南门村也是南宋赵氏皇族后裔聚居的广府村落,保存有赵氏祖祠菉猗堂及建筑群 。东莞市长安镇上沙村是孙中山先祖故居,是广府村落,保留有孙氏宗祠 。中山市南朗镇左步村的双壮孙公祠是孙中山的祖祠,也是广府建筑的典型代表。

镬耳屋

广府民居风格在南宋以后逐步建立起来,至清中叶已经相当成熟。主要代表形式是布局整齐的梳式布局村落和三间两廊式的合院,镬耳式的山墙此起彼伏,形成蔚为壮观的广府民居特色。 镬耳屋是珠三角传统广府民居的典型代表,屋子的山墙砌成镬耳状,故称“镬耳屋”。

镬耳屋

广府民居延续了中原民居青砖黛瓦的建筑风格,又融合了江南民居的特点,镬耳式山墙在江南称为观音兜。镬耳屋建筑特点是瓦顶建龙船脊和山墙筑镬耳顶,用于压顶挡风。一般为砖木结构,青砖(麻石)砌墙,阶砖铺地,红、白石板铺天井。镬耳的山墙可挡风入巷,让风通过门、窗流入屋内;火灾时,高耸的山墙可阻止火势蔓延和侵入。镬耳屋墙头嵌以砖雕,饰以花虫鸟兽,人物传说等彩画,屋顶和四周的龙、牛、水草。镬耳屋三间两廊式的布局是中国传统四合院的延续,只是因特殊的历史、地理条件而发生了变化。

旗杆石

旗杆石

在明清时期的广府民居中,一般是出过高官的村落或有功名的乡绅才有资格在屋顶竖起镬耳封火山墙,体现出一种激励读书入仕,光宗耀祖的内涵,后来只要是发了财的村民,都会建造一所镬耳屋以显示其富有与气派。按照传说和习俗,镬耳屋的修造必须遵循祠规、族谱所拟定的标准、样式、尺寸。有功名、有官位、有名望的家族才能依照品级高低、财富多寡建立高低不一的镬耳墙,否则即为名不副实。镬耳屋的封火墙又称“鳌头墙”,是为“独占鳌头”;前高后低,层递而上,是为“步步高升”;天井两侧两排厢房,俗称“双登带”;行列之间,以青石板路铺就,一路向上,是为“青云直上”。凡家人或族人考中了功名,必在宗祠门口竖立大旗,青史留名,光宗耀祖。用来竖大旗的旗杆石则被认为是古代进士、举人的“荣誉证书”。

现存的广府建筑群有番禺学宫、陈白沙祠、陈家祠、碧江金楼、佛山祖庙、双壮孙公祠、资政大夫祠、庐江书院、万木草堂、青云书院、锦纶会馆、岭南印象园、沙湾古镇、黄埔古港、大旗头古村、坑贝古村、塱头古村、南社古村、鳌台书院、阮埇村、罗格孔家村、碧江村、黄埔南湾村等等。深圳的广府建筑有凤凰古村、元勋旧址、绮云书室、南头古城、平湖老围、思月书院、王大中丞祠、黄思铭公世祠、曾氏大宗祠、沙井江氏大宗祠、大冲郑氏宗祠、大冲大王古庙、清湖廖氏宗祠、壆岗陈氏大宗祠、辛养陈氏大宗祠、皇岗庄氏宗祠等等。近代,江门开平地区出现了开平碉楼等的侨乡建筑。

科举

明代广东进士府际分布

明代广东进士府际分布

明代初期,广东人文兴起,才贤大起,明中叶之后,开始直追中原,尤其是嘉靖、万历,科举有出色表现,珠三角地区核心区域的广州府更是领先于全省。明代,广东考中进士共855人,其中广州府有462人,占全省进士总数的55% 。清代,广东考中进士共965人,其中广州府有570人,占总数的59%。

语言

由于珠三角的广府人主要是自唐宋时期开始迁入,因此今天珠三角的粤方言保存了唐宋时期的中原音韵,其中最突出的特色就是较为完整地保留了中古汉语普遍存在的”入声”。北宋初年出版的中国历史上第一本官方权威发音韵律书《广韵》(全称《大宋重修广韵》),里面标注的文字发音与现今的粤语高度吻合,因此大量的唐诗宋词现在只有用粤语来读,才能符合诗词基本的“韵律美”,国学大师南怀谨先生认为粤语是唐代国语。元朝时期,元政府以大都(北京)话为基础,编制了《中原音韵》,借以取代原来的《广韵》,将入声分派到其他三声,导致北方话声母结构迥异于古汉语,无入声、无浊音,粤语、吴语等方言成了古汉语的孑遗。

学术

陈献章

陈献章

明代,广东书院渐渐兴盛,书院总数已位居全国第三,出现了陈献章、湛若水等大儒,极大改变了宋元时期广东书院的落后状况,成为全国重要的学术中心。 广东大儒陈献章提出了以“自然为宗”“学贵自得”的哲学主张,打破程朱理学沉闷和僵化的模式,开启明代心学先河,创立了“江门学派” ,成为儒学发展史上的一个重要转折点。为表彰其在学术上的重大贡献,明朝于万历十三年(1585)将陈献章从祀孔庙,他成为岭南地区唯一一位从祀孔庙的大儒,也是明朝从祀孔庙的四人之一。 湛若水在继承陈献章学说的基础上,以“随处体认天理“为宗,提出“格物为体认天理”与“为学先须认仁,仁与天地万物为一体”的理念,创立了“甘泉学派”,成理学的一大门派,与王阳明的“阳明学”被时人并称为“王湛之学”。湛若水在全国各地创办书院近40所,弟子多达数千人,遍布大江南北,促进了明代心学的发展与繁荣。

清代,广州的书院发展空前,学堂书院不仅数量众多,形式齐全,而且分布集中。当时,省级的粤秀书院、越华书院与府级的羊城书院并称“广东三大书院”,堪称清前期广东教育的中心,而县级的西湖书院、禺山书院同样不遑多让,其后在粤秀山的学海堂、菊坡精舍、广雅书院更掀起了广东书院的改革风气。 1820年阮元督粤,创办学海堂,推动广东汉学的发展,广东也一跃而成为全国朴学研究的重地,出现了陈澧、朱次琦等著名学者。 清代,广州形成了以陈澧为代表的“东塾学派”,陈澧是位通晓天文地理、乐律算术、骈文填词的岭南大儒,是广东朴学的代表人物。钱穆评陈澧为“晚清次于曾国藩的第二号人物,学术史上主汉宋兼采,力主新式学风” ,其学术影响一直持续到民国。 同时佛山也出现了以朱次琦、简朝亮、康有为为代表的“九江学派”,他们提出经学与史学结合,以及强化史学的独立。

鸦片战争后,郑观应、康有为、梁启超、容闳等力主变法强国和教育改革,提倡西学,主张兴办学校。康有为在广州创办“万木草堂”,培养维新变法人才,研究维新变法理论,其门生有梁启超、陈千秋、徐勤、麦孟华、韩文举、梁朝杰、曹泰、王觉任、陈和泽、林奎等,世称康门“十大弟子”。

文学

屈大均

屈大均

明嘉靖年间,欧大任、梁有誉、黎民表、吴旦、李时行五人因追慕“前五先生” 而重结南园诗社,被尊称为“南园后五子”。明末,在陈子壮的发起下,黎遂球、曾道唯、高赍明、谢长文、区怀年、苏兴裔、梁佑逵等12人,再结南园诗社,复兴南粤诗坛,称“南园后劲”。明代珠三角的文学家还有伦文叙、黎贞、黄衷、陈邦彦、邝露等。

清代,珠三角出现了以“岭南三大家”和“岭南七子”为代表的一批诗人,包括屈大均、陈恭尹、梁佩兰、程可则、王邦畿、方殿元、方还、方朝、张维屏、李晚芳等,岭南诗坛与中原、江浙诗坛三足鼎立。“岭南三大家”的诗作在清代诗坛享有极高声誉,在中国文学史上也居于重要地位。近代,珠三角地区仍保持宋元以来的中心地位,出现了康有为、梁启超、吴趼人、黄节、梁鼎芬、罗瘿公等人物。据统计,从西汉到近代,广东境内有籍贯可考的、有文集行世的文学家近1800人,其中珠三角地区就有1405人,占总数的78.1%。

书法

湛若水

湛若水

明末至清代是岭南书坛的兴盛时期,代表人物有王应华、邝露、陈子壮、屈大均、陈恭尹、彭睿、苏珥、黎简、吴荣光等。鸦片战争后,岭南书法代表人物有苏引寿、苏仁山、苏六朋、朱次琦、陈澧、李文田、康有为、梁启超、崔斯哲、江孔殷、张柏桢等。李文田自创具有岭南特色的碑派书法,对广东及整个岭南书坛作出重要贡献。民国时期的岭南书法名家辈出,有王秋湄、叶恭绰、胡汉民、林直勉、容庚、商承祚等。在帖学书法上的名家有潘飞声、程景宣、商衍鎏、桂坫等。

绘画

高剑父

高剑父

清代,随着广州国际贸易繁荣,洋画家也来此谋生,并收徒授业,培养出第一批中国油画家,代表人物有史贝霖、关乔昌、关联昌等,史贝霖是“中国最早的油画家”。 19世纪30年代后,英国画家乔治·钱纳利来华传授水粉画技法,大大提升了广州“外销画”水准,关乔昌即为其高徒,关乔昌的《老人头像》曾入选英国皇家美术学院展,是最早在欧洲画展上亮相的中国画家。 近代,珠三角更诞生了“中国油画之父”——李铁夫,以及司徒乔、罗工柳、黄新波等著名画家。

20世纪初,在珠三角产生了“岭南画派”,其创始人高剑父、高奇峰、陈树人主张以倡导艺术革命,在中国画的基础上融合东洋、西洋画法,自创一格,着重写生,多画中国南方风物和风光,章法、笔墨不落陈套,色彩鲜艳,学者甚众,它与京津派、海派三足鼎立,成为20世纪主宰中国画坛的三大画派之一。 代表人物有黎雄才、关山月、方人定、赵少昂、杨善深、高剑僧、何香凝、卢传远、李抚虹、容大块、黄独峰、司徒奇、赵崇正、何磊、黎葛民、黄幻吾、何漆园、黄少强、陈凝丹等。 此外还出现了冯润芝、关蕙农等知名的月份牌画家,冯润芝的弟子有罗叔重、邓芬、黄鼎苹、马慈航等。

音乐

萧友梅

萧友梅

近代,珠三角诞生了“中国现代音乐之父”——萧友梅。 清末民初,珠江三角洲产生了广东音乐,是流行于珠江三角洲广府方言区的传统丝竹乐种 ,其前身主要是粤剧过场音乐和烘托表演用的小曲,约在二十世纪初期,发展成为独立演奏的器乐曲。 20世纪20年代至30年代间,是广东音乐的兴盛时期,涌现了严老烈、丘鹤俦和人称“何氏三杰”的何柳堂、何与年、何少霞等名家,以及“四大天王”的吕文成、尹自重、何大傻、何浪萍等音乐人才,创作出《彩云追月》《平湖秋月》《柳浪闻莺》《月圆曲》《旱天雷》《赛龙夺锦》《步步高》《倒垂帘》《娱乐升平》《雨打芭蕉》《杨翠喜》《双声恨》等著名乐曲。

20世纪20年代,旅居上海的吕文成等广东音乐人除了创作乐曲外,还灌录了大量唱片,广东音乐开始在全国流行。二三十年代之后,东北、西北、广西、天津、上海等地纷纷成立广东音乐社团;60年代起,中国各地音乐社团或专业的文艺团体都有上演广东音乐;美洲、澳大利亚、东南亚或欧洲等凡有广东侨民的地方也多有演出。 20世纪40年代后,不少广东音乐名曲更成为了国宴、迎宾音乐而被誉为“国乐”。广州番禺区沙湾镇被国家文化部命名为“中国民间艺术之乡——广东音乐之乡”。

商业

广东会馆

广东会馆

粤商(即广东商人)与晋商、徽商并称为中国明清时期的“三大商帮”,称雄商界数百年,以珠三角广府商帮作为代表 。明清时期,广府商人足迹遍布全国,他们所建立的广东会馆、岭南会馆、广肇会馆、粤东会馆在全国的地域分布相当广泛,以今天的省份地域来看,以北京、上海、江苏、四川及广西分布的数量最多,其他如江西、福建、湖南、山东、东北、湖北、陕西、河南、安徽、浙江、台湾、甘肃、云南等省也都有数量不等的分布。

1685年,中国历史上最早的官方外贸专业团体--广州十三行应运而生。1757年,广州十三行成为清帝国惟一合法的外贸特区,这个洋货行独揽中国外贸长达85年,十三行商人也成为近代以前中国最富有的商人群体,代表人物有卢观恒、梁经国、吴健彰等。

广东商人在上海乃至整个中国的近代史中发挥了巨大的作用。鸦片战争后,广东人追随洋商的脚步来到上海 ,粤商也成为近代上海最大的商帮之一,其中以广州府的香山县和南海县的商人为主。他们积极参与洋务运动,引进西方先进生产技术,在上海创办了江南制造总局、轮船招商局、上海机器织布局,积极投身于中国早期工业化的建设热潮中,开办航运、电报等新兴行业,开矿山、造机器,几乎参与了中国近代新型工业绝大部分项目的投资、运营,是近代中国工商社会名副其实的开拓者 。代表人物有唐廷枢、徐润、郑观应、梁炎卿、陈启沅、薛广森、唐翘卿、徐荣村、马应彪、郭乐、简照南、简玉阶、冼冠生、卢根、罗明佑、唐廷桂、莫仕扬、郑翼之、李煜堂、方举赞、郑伯昭、陈炳谦、曾焕堂、蔡昌、李敏周等。

园林

清晖园

清晖园

岭南园林主要指珠三角的广府园林,是中国传统造园艺术的三大流派之一。清代是中国园林建设的鼎盛期,基本上形成了北京、江南、珠江三角洲三个中心。 珠三角很多致仕的官员和文人雅士回乡后都建造私家园林,主要是为了修身养性、颐养天年,闲暇时邀约一帮文人雅士吟诗作画。

如顺德清晖园原为明代状元黄士俊的府邸,后再由清代大良进士龙应时、龙廷槐、龙元任家族陆续建成; 番禺余荫山房是清代举人邬彬所建,他被咸丰皇帝诰授为通奉大夫,官至从二品; 东莞可园的创建人张敬修官至江西按察使,他金石书画、琴棋诗赋样样精通; 佛山梁园的主人梁蔼如官至内阁中书,同时也是清代岭南的书画名家; 广州听松园的主人是晚清爱国诗人张维屏,曾任湖北黄梅县知县、江西南康府知府;杏林庄园主邓大林是清道光进士,曾在山东任知县,是一位诗人、画家;六松园是潘有为为父亲修建的颐养天年的园林,他是乾隆年间的进士;康园是康有为的祖父康赞修置办的产业,康有为小时候曾在园中的小蓬仙馆读书,1887年他在康园完成《人类公理》一书。

在18至19世纪初期,广州海珠区、西关一带曾涌现出众多由十三行商人兴建的规模宏大、雍容华丽的私家园林,包括潘家花园、伍家花园、海山仙馆在内的众多名园,被称为“行商庭园”。它们不仅是岭南园林的巅峰之作,还引发了清代时期欧洲各国模仿“中国式”园林的盛况,使中国式园林在欧洲风靡了近百年。上世纪二三十年代,广州旧花地仍是园林星罗棋布之地,大小园林至少有30多处,其中最为著名的有留芳、醉观、纫香、群芳、新长春、翠林、余香圃、合记等八大名园。随着十三行退出历史舞台,行商园林也渐渐消失在人们的视野中。 现存的清代岭南四大园林分别是清晖园、余荫山房、梁园、可园,其他著名园林还有宝墨园、岭南和园、粤晖园等。

戏曲

粤剧

粤剧

粤剧自明朝嘉靖年间开始出现形成之初,用民族乐器伴奏,以戏棚官话演唱。是揉合唱做念打、乐师配乐、戏台服饰、抽象形体等等的表演艺术。清雍正五年间,北京名伶张五,人称摊手五,因躲避清廷的追捕,化装易服逃亡来粤,寄居于佛山镇大基尾以京剧昆曲教授红船子弟(粤伶以红船为交通工具,“红船子弟”便成为粤剧艺人的代称),建立“琼花会馆”,是粤剧界最早的戏行组织,佛山遂被称为粤剧的故乡。其时佛山多迎神赛会,逢神诞必要上演粤剧,清代有一首竹枝词描写了这一盛况:“梨园歌舞赛繁华,一带红船泊晚沙,但到年年天贶年,万人围住看琼花”。

到了清朝末期,文化人为了方便宣扬革命而把粤剧演唱语言改为粤语,使广州人更容易明白。辛亥革命后,粤剧受文明戏、话剧的影响,20年代以后又受西方现代电影艺术的影响,从而引进了时代歌曲和西方爵士音乐 ,除使用民族乐器演奏外,还使用了小提琴、电吉它、爵士鼓、小号等。建国以前的三十年间,粤剧在演出风格上基本分为“省港大班”与“过山班”(或称“落乡班”)两大派系。 深圳的粤剧流行于罗湖、福田、南头、蛇口、西乡、福永、沙井、松岗、公明、光明、平湖和大鹏等粤语地区。

粤曲是流行于广东的粤语方言区并流传到香港、澳门、东南亚和美洲的粤籍华侨聚居地,采用粤语方言表演的曲艺品种。约形成于清代中叶。表演形式为一至二人站唱,另有多人分持高胡、扬琴、琵琶、横箫、长喉管、二弦、提琴(一种广东本地的民间乐器)、短喉管、月琴等专司伴奏。后来还出现过“说唱”、“弹唱”和“表演唱”等演出方式。唱腔音乐极为丰富,大致分为自成系统的7个类别:1.梆子;2.二簧;3.牌子曲;4.吸收龙舟、木鱼、南音、粤讴等的曲调;5.【送情郎】、【剪剪花】、【玉美人】等小曲;6.辛亥革命后新创编梆簧杂曲;7.填词演唱的广东民间器乐曲,即“广东音乐”,如【昭君怨】、【雨打芭蕉】、【双声恨】、【柳摇金】等。已入选国家级非物质文化遗产名录。

民俗

珠三角广府地区的节俗有迎春花市、飘色、生菜会、醒狮、鳌鱼舞、黄阁麒麟舞、市桥水色、佛山秋色、鱼灯、乞巧、中秋灯会、元宵灯会、重阳登高、龙舟、北帝诞、波罗诞、郑仙诞、金花诞、何仙姑诞、盂兰节、观音开库、卖身节等。

迎春花市是广府地区春节前夕规模最大的一项传统民俗,流行于珠三角以及香港、澳门等地 。宋朝人过年时会在餐桌上摆放一种叫“百事吉”的利市——将柿子、橘子和柏枝放到同一个盘子里,是为“柏柿橘”,寓意“百事吉” 。粤方言“橘”“桔”与“吉”是同音字,广府人家新春期间家家户户都会在家里摆放一些桔盆,还会在年桔树上挂些“利是”封,寓意来年如意吉祥 。花市的形成可追溯到明朝,当时广州芳村的花棣(今花地)已成为花木产区,搭起一排排展卖鲜花鲜果及年宵用品的竹棚,人们称之为“花街” 。迎春花市已被列入第五批国家级非物质文化遗产名录。

醒狮

醒狮

飘色

飘色

扒龙舟是汉族传统节日端午节的主要习俗,起源于江浙地区,是中国汉族人民纪念屈原的传统节日习俗,也是汉族龙图腾文化的代表之一。 广州扒龙舟历史最早可以追溯到五代十国时期的南汉,广州早期赛龙舟只是一种宫庭活动,南汉后主刘龚(958-971年在位)当年在广州城西疏浚“玉液池”,每年农历端午节举行龙舟竞渡。到了明、清两代,是广州龙舟竞渡的鼎盛期。 顺德、中山、东莞、江门等地的龙舟历史最早可以追溯到明代 。深圳“松岗赛龙舟”被列入第二批广东省级非物质文化遗产代表作名录,是为纪念南宋民族英雄文天祥 。珠三角地区有把龙舟埋藏于河底保存的风俗,称为“藏龙”,埋藏龙舟的地方称为“龙船窦”,每逢端午节前把龙舟挖起,修复后进行赛龙舟。 这种风俗与江苏无锡地区的风俗十分相似,无锡的龙船在每年比赛之后都将船底凿穿,用麻布包着沉放在相应的河道中,只将龙尾露出水面,等到下次比赛时再捞起修理,沉放龙船的河道统称为“龙船浜”。

信仰

南海神

南海神庙

南海神庙

民间对传说中掌管南海的洪圣王自然尊崇有加,除了在南海神庙的官方祀典外,民间亦形成了各种各样、形式庄严的祭祀活动和大量的南海神“离宫”洪圣王庙。在珠江三角洲地区就有二百多座“洪圣王庙”,实际就是南海神庙 。洪圣诞又称南海神诞、波罗诞,诞期是每年的农历二月十一至十三日,是民间为庆祝南海神祝融诞辰而举行的迎神赛会活动。

北帝

佛山祖庙

佛山祖庙

北帝崇拜自明代成为珠江三角洲地区民间信仰的主流之一,北帝祀典上升成为官方礼制,不仅供奉北帝的祠庙遍及各乡,而且村民的家中也普遍供奉着北帝的神位。明清以来,供奉北帝的佛山祖庙因其“惟我独尊”的最高地位,成为一个集政权、族权和神权于一体的官祠庙宇。佛山祖庙和北帝崇拜在珠江三角洲、港澳及东南亚地区有着相当广泛的影响。至清代乾嘉年间,北帝崇拜渐达到了全盛时期,以至两广总督吉庆都亲谒祖庙并题联,北帝的地位也盖过了佛教诸神。每年的农历三月初三是北帝诞日,汉族民间庆贺活动规模盛大。

康公

宋朝爱国将领康保裔在任高阳守将期间,辽国进犯中原,他奋起抵抗,为国捐躯,人们尊称他为康公、康王,后人敬其忠勇在大江南北广建“康公庙”、“康王庙” 。广州、佛山、东莞、中山、珠海、江门、澳门等地区都保留有康公庙,并有“康公诞”的风俗。

饮食

广府菜即广州府菜 ,是粤菜的代表,源自中原。集南海菜、番禺菜、东莞菜、顺德菜、中山菜、五邑菜、深圳等地方风味的特色 ,兼京、苏、扬、杭等外省菜以及西菜之所长,融为一体,自成一家。在烹调上以炒、爆为主,兼有烩、煎、烤,讲究清而不淡,鲜而不俗,嫩而不生,油而不腻,有“五滋”(香、松、软、肥、浓)、“六味”(酸、甜、苦、辣、咸、鲜)之说。民间有“食在广州”的美誉,具有清、鲜、爽、嫩、滑等特色,“五滋”“六味”俱佳,擅长小炒,要求掌握火候和油温恰到好处。还兼容许多西菜做法,讲究菜的气势、档次。

民间有“食在广州”的美誉,顺德更被联合国教科文组织授予世界“美食之都”称号。著名的广州菜有:白切鸡、烧鹅、烤乳猪、红烧乳鸽、蜜汁叉烧、脆皮烧肉、蒜香骨、白灼虾、干炒牛河、广东早茶、老火靓汤、罗汉斋、广州文昌鸡、煲仔饭等。

食盆菜是广府人的传统习俗,是珠三角地区极具地方特色的饮食文化和传统 。文献记载,南宋祥兴元年(1278年),南宋朝廷败退广东,杨太后与弟弟携同当时皇帝途经东莞、香港一带。其中,大部分将士来到长安乌沙村。所到之处,人民纷纷前往,勤王将士多达20万人。缺少盛菜的碗碟,沿海百姓就巧用木盆,将三五家做的菜肴盛在一起,层层叠放、互相渗透、香气四溢,深受皇帝和将士的喜爱。从那时候起,吃盆菜的习俗就在广东沿海一带流传开来。

非物质文化遗产

广州入选国家级非物质文化遗产名录的有迎春花市、岭南古琴、广东音乐、醒狮、粤剧、木偶戏、粤曲、广绣、广州象牙雕刻、广州榄雕、广州玉雕、灰塑、广式家具、凉茶、广彩、乞巧、波罗诞、保滋堂保婴丹制作技艺、潘高寿传统中药文化、陈李济传统中药文化。佛山入选的有:佛山十番、龙舞、醒狮、粤剧、龙舟说唱、佛山木版年画、广东剪纸、佛山彩灯、佛山狮头、石湾陶塑技艺、佛山秋色、佛山祖庙庙会、香云纱染整技艺、八音锣鼓。江门入选的有白沙茅龙笔制作技艺、台山浮石飘色、泮村灯会、新会葵艺、蔡李佛拳、荷塘纱龙。东莞入选的有:东莞千角灯、龙舟制作技艺、木鱼歌、龙舟月、莞香制作技艺、寮步香市等。中山入选的有:小榄菊花会、醉龙舞、崖口飘色、沙溪凉茶、六坊云龙舞等。深圳入选有七星醒狮、松岗赛龙舟。珠海入选有三灶鹤舞。

客家是一个具有显著山区少数民族特征的汉族分支族群,从西晋永嘉之乱开始,中原汉族居民大举南迁,其中部分人抵达粤赣闽三地交界处,与当地畲族、瑶族等土著居民杂处,互通婚姻,经过千年演化最终形成相对稳定的客家民系。

广州、深圳、佛山、江门、珠海等地区的客家人主要是在清代时期迁入 。清初,清廷两次下令“禁海”迁界,造成沿海地区百业萧条,田园荒芜。康熙二十二年(1683年)清廷废止“迁海令”,全面实施“复界招垦”,下令招民复业、奖励垦荒。其时粤闽赣边山区的客家人正患“人多田少”“土狭民瘠”,广东北江、韩江流域的客家人大批涌入,自此开启了客家人奔赴滨海的历史。

山歌

黄遵宪认为客家山歌是少数民族的风俗遗存,他在《己亥杂诗》“自注”中就指出:“土人就有山歌,多男女相思之辞,当系僚、蛋遗俗。今松口、松源各乡,尚相沿不改。每一辞毕,辄间以无辞之声,正如妃呼豨,甚哀厉而长。”在《山歌》“题记”中,黄遵宪还引录了张元济的《岭南诗存跋》:“瑶峒月夜,男女隔岭相唱和,兴往情来,余音袅娜,犹存歌仙之遗风。一字千回百折,哀厉而长,俗称山歌,惠、潮客籍尤甚。”这些都说明了客家山歌与畲族、瑶族等少数民族“好歌”传统之间的关系。

客家人善斗歌、对歌,几百年来,在客家人聚居的地方,一直保留着用客家方言演唱客家山歌的传统,男女歌手触景生情,即兴演唱,对答如流。江门鹤山客家人把“刘三姐”奉为歌仙,升入神格。为了纪念刘三姐,他们在鹤城昆仑山大昆山顶建了一座刘三姐庙,立了一块歌仙石,每年正月十八从晚上八点开始,城西村周围16条村的客家人都会聚集在此,通宵达旦地唱山歌、对山歌,并供上贡品,在刘三姐庙前祈福,以求来年平平安安,五谷丰登,整个祈福仪式直至第二天早上八点才结束 。

珠三角地区的客家山歌有广州客家山歌、深圳客家山歌、中山白口莲山歌、东莞清溪客家山歌、珠海白蕉客家竹板山歌、肇庆广宁山歌等 。客家文化和疍家文化相互交流、借鉴、融合,是白口莲山歌的显著特征。大多用咸水歌曲调、客家话来演唱。歌唱的即兴性很强,有采茶调、叹情、唱花、唱情、顺口溜等形式。2007年,白口莲山歌被列为广东省非物质文化遗产代表名录项目。

珠海市斗门区白蕉客家竹板山歌从内容看,有劳动山歌、时政歌、仪式歌、情歌、哭嫁歌、哭丧歌等,调式各有不同。演唱形式有独唱、对唱、小组唱、表演唱等多种形式。它主要是运用汉语的客家方言演唱,以独特的艺术风格和形象、生动,可感的语言,并运用多样化的修辞手法去表情达意,深受客家民众的喜爱。

抢花炮

江门鹤城客家花炮会即“抢花炮”,包括祭拜、还炮、抢炮、接炮等传统流程仪式,具有祈福、年庆、聚会、联谊等寓意。活动当天,全村男女老少,海内外乡亲欢聚一堂,共话乡情,祈愿新一年风调雨顺,五谷丰登,人兴财旺,家庭幸福,福寿绵长。花炮会过程中,担箩箧、准备生熟猪、唱山歌等客家特色民俗处处彰显,具有独特的地方文化色彩。 中山神湾镇神溪村柚埔自然村的村民是从潮州、兴宁陆续迁至此地垦荒耕种,逐渐形成村落,“抢花炮”是柚埔村有着200多年历史的民俗文化。

麒麟舞

深圳客家地区流行麒麟舞,深圳麒麟舞除了著名的龙岗坂田村麒麟队之外,还有观澜松元厦、樟坑径、桂花、君子布麒麟队,龙华大船坑、龙胜堂、大浪等,足有上百支队伍。深圳传统的麒麟造型,头大如斗,身长八尺,头尾由带“鳞”的锦被连着。麒麟头独角,背鳍、突额,口大咧至后腭部;麒麟“脖子”有五块黑、白、黄、青、红色布帘,过去行规认为首块为黑布帘的就是“铁颈麒麟”的标志,也就是这支麒麟队教头很出名,队员武艺高强,是方圆一带公认的佼佼者。

三山国王信仰

最早信仰三山国王的主体是广东粤东地区的百越土著居民,后来逐渐成为畲族、福佬、客家在内的粤东民众的共同保护神,三山国王庙在惠州惠东县、东莞、新安县(包括香港)等县也有分布。

客家围屋

一座围垄屋就是一座客家人巨大的堡垒,屋内卧室、厨房、大小厅堂及水井、仓库等生活设施一应俱全。广州岗埔围垄屋营造为客家传统形制,从建筑投影来看,像一个龟背,寓意子孙繁衍、健康长寿。围垄屋还融合了广府建筑的装饰特色,屋脊为龙船脊,屋正面山墙为镬耳封火山墙,龙船脊吸纳了广府文化,镬耳山墙则代表了族人鼓励子孙好读书出功名的愿望。

深圳吉坑世居是典型的龙岗客家围屋,主体建筑中最后方有一座望楼,楼上有镬耳墙。这种镬耳墙也叫“官帽墙”,原是广府建筑最突出的特色之一,后来在深圳客家建筑中也多有应用。

客家围屋

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。