-

察吾乎古墓群 编辑

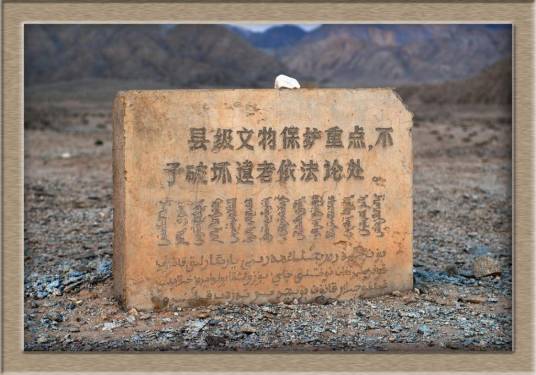

察吾乎古墓群,位于和静县哈尔莫墩乡北部、天山南麓山前地带的察吾乎沟口至觉伦吐尔根村北面的洪积台地上,在方圆5平方公里的范围内有五片较大的墓地,共约两千余座墓葬。

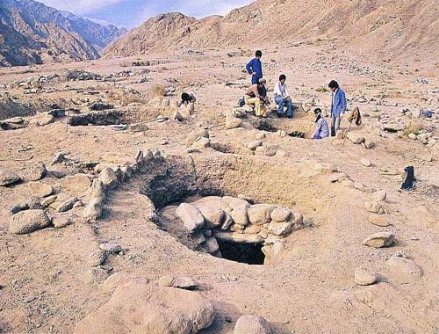

察吾乎沟古墓群,是新疆发现的最大一处氏族公共墓地。墓葬密集,排列有序,规模宏大,石围墓、屈肢葬和带流彩陶器是其文化的主要特征。除3号墓地为东汉早期外,主要墓葬的年代大概在公元前1000至公元前500年,墓葬的形制、出土遗物及文化内涵表现出鲜明的地域文化特征,已被命名为“察吾乎文化”。

中文名:察吾乎古墓群

地理位置:和静县哈尔莫墩乡北部

景点级别:无等级

门票价格:无

察吾乎古墓群

察吾乎古墓群

“察吾乎”蒙古语意为“悬崖的沟”。位置:察吾乎古墓群位于和静县境内的天山南麓中段山前的察吾乎沟口附近的洪沟台地上。

察吾乎古墓群

察吾乎古墓群

多人二次合葬为多,最多者一墓可达二、三十人,骨殖散乱;部分为一次葬。葬式仰身或侧身屈肢,头向西或西北。儿童墓既有单人一次葬,亦有多人二次合葬。在主墓室周围往往有殉葬坑,坑中一般埋一具马头和几只腿蹄,也有葬整匹的。

一号墓

察吾乎古墓群

察吾乎古墓群

AⅢ式墓葬最多,有石盖板(木),有葬具。葬俗、葬式:以合葬墓为主,占4/5;有少量单人葬墓,流行二次葬,并存一次葬,多仰屈或侧屈头向西或西北,墓地北部出现马头坑和儿童祔葬坑。随葬品:以陶器为主,多夹砂红陶,手制,素面,实用器,多平底器,盛行带流陶器,占全产出土陶器2/5,以带流杯和带流罐最多,彩陶发达,流行斜带彩、通体彩和一周颈彩,纹饰繁缛,主要有方格纹、三角纹、折线纹、回纹等,晚期彩陶开始退化,多小件铜器,铁器增多。

二号墓

二号墓地:位于察吾乎沟口南约3公里处,相邻山前短续的台地,台地向南至绿洲之间是茫茫戈壁砾石漫滩。分布墓葬约100座。地表特征:地表有圆或椭圆形石围。墓室形制:均竖穴石室,有AⅡ、AⅢ、AⅣ式,但无AⅠ式,少见盖板。葬俗、葬式:以合葬墓为主,占4/5;有少量单人葬墓,流行二次葬,并存一次葬,多仰屈或侧屈头向西或西北,墓地北部出现马头坑和儿童祔葬坑。随葬品:带流陶器减少,彩陶退化;小件铜器多;铁器明显增多。

三号墓

三号墓地:位于察吾乎沟口西南,山前砾石戈壁滩与绿洲交接处的两片黄土台地上。略呈长圆形,南北长200、宽65米。北距1号墓地约1公里。分布墓葬约255座。地表特征:地表起石堆,无石围。墓室形制:基本为竖穴土坑墓和竖穴土坑偏室墓。葬俗、葬式:基本是单人葬墓,一次葬为主,多仰身直肢,头向东;无马头坑和儿童祔葬坑。随葬品:陶器甚少,无彩陶;有较多小件铜器;普遍出铁器。

四号墓

四号墓地:位于察吾乎沟口北侧一台地上。东、北与天山山体相连,西为察吾乎沟干河床,南为砾石戈壁滩。台地北高南底,大体呈西北—东南向的长方形,南北长约165米,东西宽约65—80米,地表特征:墓葬密集紧连,排列有序,均有石围,多完整,石围以弧腰三角形为主,主要集中在墓地南部、中部,尖端多向西北或北。墓地北部出现圆形和椭圆形石围,少数石围中或有小石堆,也见别无石围的石堆。墓室形制:均竖穴石室,墓地由南向北依次以AⅠ、AⅡ、AⅢ、AⅣ式嬗变,有石盖板(木),有葬具。葬俗、葬式:以合葬墓为主,占4/5;有少量单人葬墓,流行二次葬,并存一次葬,多仰屈或侧屈头向西或西北,墓地北部出现马头坑和儿童祔葬坑。随葬品:以陶器为主,多夹砂红陶,手制,素面,实用器,多平底器,盛行带流陶器,占全产出土陶器2/5,以带流杯和带流罐最多,彩陶发达,流行斜带彩、通体彩和一周颈彩,纹饰繁缛,主要有方格纹、三角纹、折线纹、回纹等,晚期彩陶开始退化,多小件铜器,偶见铁器。

五号墓

五号墓地:位于察吾乎沟内,沟西南一台地上,南距沟口约2公里。台地西与天山主体山脉连为一体。台地呈不规则状,长95,宽50~70米。共有墓葬约150余座。地表特征:墓葬密集紧连,均有石围,但多残缺简陋,完整者均作弧角三角形,但多不规则。墓室形制:均为穴石式,均 AI式,有石(木)盖板,无葬具。葬俗、葬式:基本是单人葬墓,有少量合葬墓,流行一次葬,并存二次葬,多仰身屈肢,少量侧身屈肢,头向西或西北。随葬品:以陶器为主,多夹砂红陶,手制,素面,偶见彩陶,带流陶器较多有带流罐、壶、杯等,有少量小件铜器,无铁器。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。