-

通天洞遗址 编辑

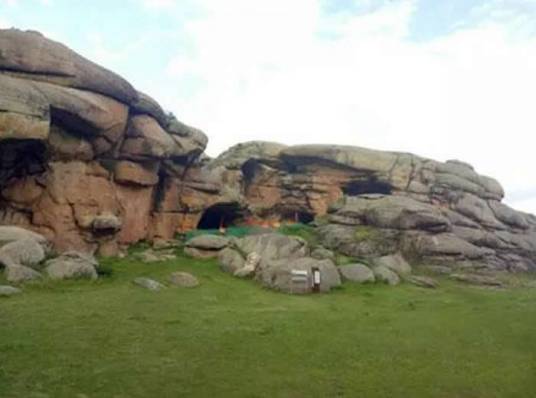

通天洞遗址,位于新疆维吾尔自治区阿勒泰地区吉木乃县托斯特乡阔依塔斯村东北,是一处旧石器时代至商朝的花岗岩洞穴遗址,核心占地面积约3万平方米。

通天洞遗址自下而上可划分出旧石器—铜石并用—青铜—早期铁器时代连续地层,旧石器文化层中发现3个灰堆,出土器物和动物骨骼化石2000余件。灰烬堆积及数量众多的石制品与动物化石,暗示着通天洞应该是古人类的生活居住之所。测年显示遗址旧石器文化层年代为距今约4.5万年。青铜时代和早期铁器时代地层中发现陶、铜、铁器及石磨盘等遗物,并浮选出小麦、大麦、黍等农作物,其中黍是新疆最早的标本,大麦、小麦是中国已发现年代最早的标本。

2019年10月7日,通天洞遗址被中华人民共和国国务院核定并公布为第八批全国重点文物保护单位。

中文名:通天洞遗址

地理位置:新疆维吾尔自治区阿勒泰地区吉木乃县托斯特乡阔依塔斯村东北

所处时代:旧石器时代至商

保护级别:第八批全国重点文物保护单位

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:8-0156-1-156

通天洞遗址

通天洞遗址

2014年,新疆全国第一次可移动文物普查北疆文物认定组与阿勒泰地区、吉木乃县文物局工作人员在吉木乃县途经阔依塔斯村时发现此处遗址,初步认定该遗址属于青铜时代古人类生活居住遗址。

2015年,新疆文物考古研究所派专人对该遗址进行了较详细的调查。

2016年初,新疆文物考古研究所向国家文物局提出了发掘申请并获得批准。为探明该洞穴遗址的规模和性质,对遗址进行了初步发掘。

2017年6月至9月,新疆文物考古研究所和北京大学考古文博学院再次合作对通天洞遗址进行了第二次发掘。发掘过程中,详细记录各出土标本的类别、三维坐标、堆积地层、水平层及产状、风化磨蚀等方面的信息,对测年样本、浮选样本、土壤微型态样本以及DNA土壤样本等也做了专门的提取工作,文化层所有土样都进行了筛选。此外还邀请中国科学院遥感与数字地球研究所协助对遗址发掘区域及周边进行了电法物探和探地雷达勘探,对遗址及附近的地层堆积情况进行了初步推断。

2018年1月23日,吉木乃县文体广新局原局长表示通天洞遗址附近还有20多个洞穴,该区域将继续发掘,已经开始规划进行发掘,可能还会有重大突破。

2020年6月至9月,考古工作者对通天洞遗址二号洞穴外的T0118探方进行了发掘。“清理到探方下第7个文化层时,发现了3个灶坑,并在灶坑内发现了一件铜管残件。”

2021年,通天洞遗址发掘面积36平方米,遗址中出土了5200多年前的小麦和约5000年前的黍(黄米),小麦来自西亚,黍来自中国华北。

2022年,通天洞遗址第7次考古发掘,新疆文物考古研究所与北京大学考古文博学院联合组成的考古队取得了一定的收获。首先对遗址的文化内涵和性质有了进一步认识,结合调查工作,初步判断该遗址有可能是一处具有聚落性质的综合性遗址。考古人员除了在遗址核心区西北发现洞穴、岩棚之外,还在东、北、南方向发现可能存在较多的遗存,如古墓、遗址等。在遗址周边新发现富蕴县顶山红房子石器点、喀木斯特遗址、乌尔禾遗址等。

通天洞航拍影像图

通天洞航拍影像图

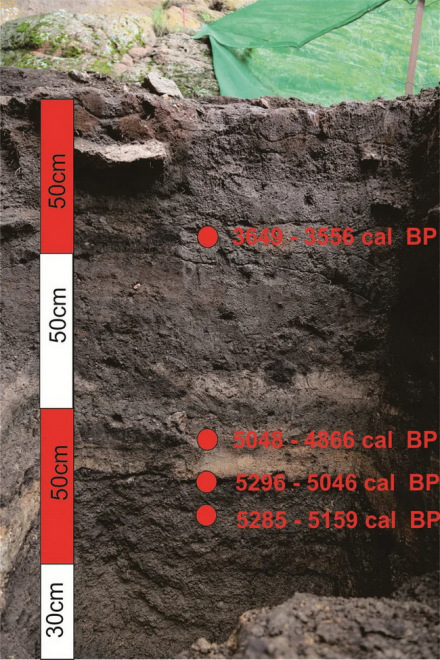

T0505剖面对应年代

T0505剖面对应年代

出土遗物

出土遗物

旧石器文化层中出土的遗物包括编号标本两千余件,其中石制品约占2/3,动物骨骼化石约占1/3。此外还筛选出细小的动物化石及石制品标本万余件,筛选标本中以动物化石尤其是小型动物化石为主。石制品种类十分丰富,包括勒瓦娄哇石核、盘状石核、勒瓦娄哇尖状器、各类刮削器与莫斯特尖状器等典型的勒瓦娄哇—莫斯特文化的石制品。总体显示出较明显的旧大陆西侧旧石器时代中期文化特征,在国内同时期遗址中十分独特,填补了中国缺少典型旧石器时代中期莫斯特文化类型的空白。动物骨骼破碎程度较高,有明显的切割、灼烧、敲击等痕迹,可鉴定种属包括食肉类、兔类、羊、驴、犀牛、棕熊以及鸟类等大量小动物骨骼。

学术研究

早期文明交流的草原之路新证据

早期文明交流的草原之路新证据

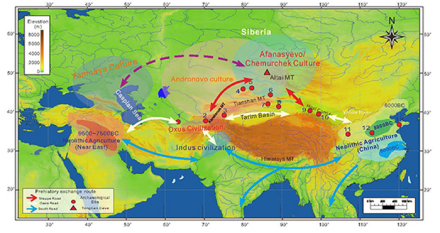

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所李小强研究员团队与新疆文物考古研究所于建军研究员等,在新疆北部阿尔泰地区通天洞遗址共同完成的最新研究给出答案称,距今5200年,小麦和青稞通过欧亚草原传入中国。

研究团队通过炭化植物种子、木炭、花粉、动物遗存等考古记录以及年代学的综合研究,将中国境内已知最古老的驯化普通小麦和青稞的年龄定格在距今5200年,这为小麦/青稞农业向东传播以及东西文明交流的草原通道提供了最早期的证据。

研究者们认为随着西亚伊朗早期农业人群的扩散,普通小麦和青稞在距今5500前后传播至中亚西天山的山麓地带,然后由中亚早期农牧人群经西天山北上带入阿尔泰地区,在5200年前形成通天洞遗址的普通小麦与青稞农业。随后,这些从事简单粮食生产的人群将这两种作物继续向外传播,一路向东,通过欧亚草原带将西亚作物传播到河西走廊及青藏高原北部地区,再到黄河流域,一路则继续向北则传播至西伯利亚草原区。

中亚南部种植的早期小麦和青稞等作物向北的传播,是从低纬度低海拔地区向高纬度高海拔地区的传播,可能会遇到光周期敏感性、较短生长季节、低温等气候环境和植物生理障碍。原始麦类作物可能与当地野生大麦进行了杂交从而具备了适应高纬度高海拔的生理特征,而有壳大麦、豆类作物没有成功地适应高纬度的气候。这一结果也很好地解释了在西亚与中亚众多的早期驯化作物中,为什么只有青稞和普通小麦两种作物被“选择性”地引入中国北方高纬地区,也指示了汉代“绿洲丝绸之路”开通之前,北方的“草原通道”是早期东西方文化和文明交流的最主要路径。

通天洞遗址是新疆境内发现的第一个旧石器时代洞穴遗址,遗址所出土的典型莫斯特文化遗存在中国只发现于少数几个遗址,而这类遗存在中国周边俄罗斯西伯利亚、蒙古等地却有较多的研究和发现。遗址所在的新疆阿勒泰地区位于亚洲腹地,四周分别与黄河流域为中心的中原地区、欧亚大陆北方大草原、中亚东欧等地区为邻,特殊的地理位置和出土的典型莫斯特文化遗存为进一步探讨更新世亚欧大陆东部地区史前时期人群的迁徙、交流、扩散等问题提供了重要的线索。在探讨古人类适应方式、生计行为、石料来源、古环境研究、年代学等方面都具有较大的研究潜力与学术价值。

2018年4月10日,通天洞遗址入选“2017年度全国十大考古新发现。

2019年10月7日,通天洞遗址被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

地理位置

通天洞遗址是位于新疆维吾尔自治区阿勒泰地区吉木乃县托斯特乡阔依塔斯村东北。

阔依塔斯村

交通信息

自驾:从吉木乃县出发经S229—G219—阔依塔斯村—通天洞遗址,全程大约53千米。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。