-

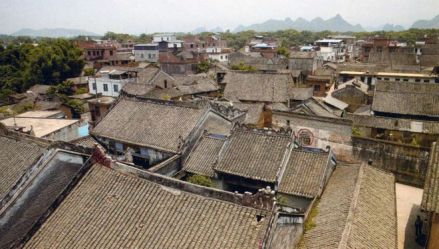

乐湾村古建筑群 编辑

乐湾村古建筑群,位于广西壮族自治区桂林市恭城瑶族自治县乐湾村,是清朝至民国时期的古建筑群遗存。

乐湾村清末古建筑遗存主要有陈家大屋、陈氏宗祠、陈五福宗祠及其周边民居建筑群,既有“住祠合一”的传统形式,也有宗祠独立而建“的住祠分离”模式。陈氏宗祠地处乐湾村中心,是乐湾陈氏整个家族的象征。其西南方向的陈家大屋独具鲜明的客家特色,高墙飞檐,青石大柱,镂花壁画,香堂正殿;整个布局为中轴线对称布局。乐湾村古建筑群以乡村聚落建筑的形式,见证了陈氏家族一百多年来的存续及当地历史发展和演变的进程,并历经时代更迭而保存至今,成为探寻和还原桂北地区历史原貌重要的实物资料。

2019年10月,乐湾村古建筑群被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

中文名:乐湾村古建筑群

地理位置:广西壮族自治区桂林市恭城瑶族自治县乐湾村

所处时代:清朝至民国时期

保护级别:第八批全国重点文物保护单位

编号:8-0417-3-220

批准单位:中华人民共和国国务院

清同治元年(1862年),续建陈氏宗祠后殿。

民国三年(1914年),政府推行新学制,乐湾村以陈氏宗族为主导组建乐育学校,用陈氏宗祠、陈五福宗祠、陈四庆宗祠做校舍办学,并由陈氏宗祠拨田产作为校产办学,还实施学董制,由学校聘请名儒作校长、教师。乐育学校的经费、教职工工资,从民国三年(1914年)至20世纪30代初期,全部由陈氏宗祠支付,时间长达三十余年。

1973年,恭城文物保护单位对乐湾古建筑群进行了初步调查。

1998年,村民集资对陈氏宗祠大门对面的的“福”字照壁进行了修复。

2008年,恭城文物保护单位在第三次全国文物普查中对乐湾古建筑群进行全面调查,整理图文资料记录归档。

2008年,恭城县陈氏族人集资对陈氏宗祠前院地面进行维修。

2013年,恭城县六届人大第三次会议作出决议,通过了《恭城瑶族自治县古村落保护规定》,将全县范围内的古村落纳入规范管理,建立了分层、分级、分类的保护体系,恭城古村落保护取得了一定成效。这是广西首部保护传统村落的法规,也是中国第一部自治县保护传统村落的单行条例。

乐湾村古建筑群

乐湾村古建筑群

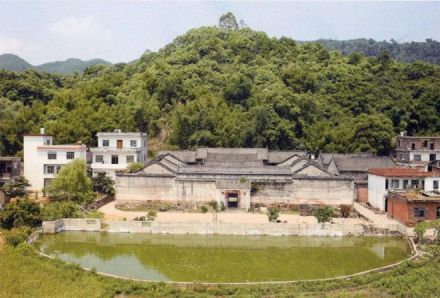

陈家大屋

陈家大屋

陈家大屋

陈家大屋真正的名字叫“显巍公祠”,为坐西朝东的双层砖木结构土围楼。总体呈正方形,周围的外墙高8米余,内宽44米,深51米,占地2244约平方米。里面有3堂屋2天井48间房,包括舂米磨面用的磨坊、石碓房,关牛马的牲畜房及水井。私塾则在大屋的左侧,还有村民居住着。陈家大屋是“三堂制”,从大门走进去是“倒厅”,两边有房间居室。再进去是天井,天井周围有青石砌的排水沟,两侧有圆拱门,拱门外是环绕大屋的小巷子。天井进去是中堂,再进去是第二个天井,然后到供奉祖先牌位的后堂。后堂大门上挂有书写着“显巍公祠”的横匾,门前立有两根8米多高的花岗岩石柱,叫“内衬门柱”,是当年建屋时从广东水运来的。出了后堂是小巷,有一排7间青砖起的房,巷子的南端有后门通往外面。堂屋和房间有花窗和雕刻精美的门扇,山墙和檐角飞翘上天。大屋的外墙特别厚实。正方形的陈家大屋外墙底部为5层青条石,上面有1米多高的三合土,三合土上面砌青砖。据恭城瑶族自治县文物部门测量,墙的基础厚两三米,底层墙厚1.5米,向上渐薄,顶层墙厚约1米。整个“城堡”只有前后两个门,为0.9米厚的花岗岩石砌成。由于土墙厚度大,可隔热保温,冬暖夏凉。

陈氏宗祠

陈氏宗祠

陈氏宗祠

陈氏宗祠,进入大门,门楼为三开间,大门南北各设一间厢房。从门楼跨过天井就是陈氏宗祠正殿。正殿建筑面积约104平方米,纯木结构,青瓦盖顶,六根朱色大圆柱铆合支撑,石质鼓形底座,大殿上建悬楼,朱色圆柱上是横梁,雕刻麒麟、凤凰等寓意吉祥的装饰图案。正殿正中是龙凤朝阳浮云雕刻。正殿后檐南北各设一道拱门,可直达后天井和后殿。正殿阶前是天池,植四季桂花树两株。正殿后面是后殿,俗称家庙,面积约108平方米,杉木结构,六条圆木大立柱铆合,竖立于石质圆方底座之上,四壁空旷及顶。

陈四庆宗祠

陈四庆宗祠三进三开间,砖木结构,大门正中书“陈四庆宗祠”,配水墨壁画三幅。

陈五福宗祠

陈五福宗祠

陈五福宗祠

乐湾村古建筑群绘画

乐湾村古建筑群绘画

地理位置

乐湾村古建筑群位于广西壮族自治区桂林市恭城瑶族自治县乐湾村。

乐湾村村民委员会

交通信息

自驾:自广西壮族自治区桂林市恭城瑶族自治县人民政府开车前往乐湾村古建筑群,路程约5千米,用时约13分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。