-

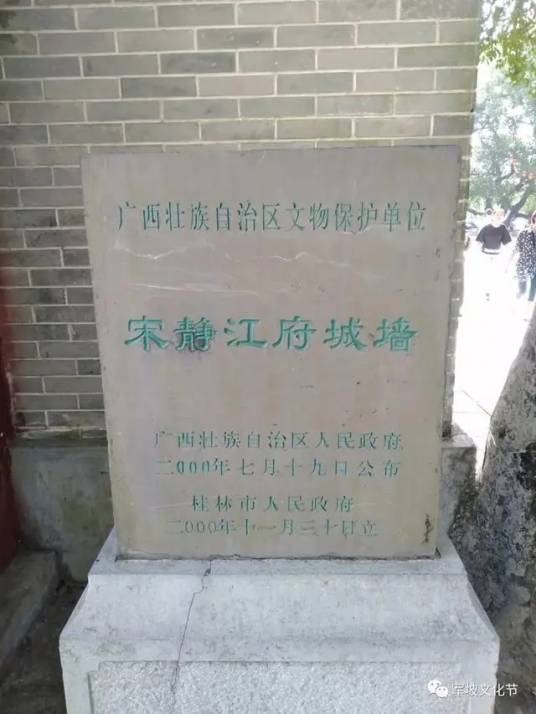

桂林静江府城墙 编辑

桂林静江府城墙,位于广西壮族自治区桂林市叠彩区和秀峰区,是南宋至明朝时期的古遗址。

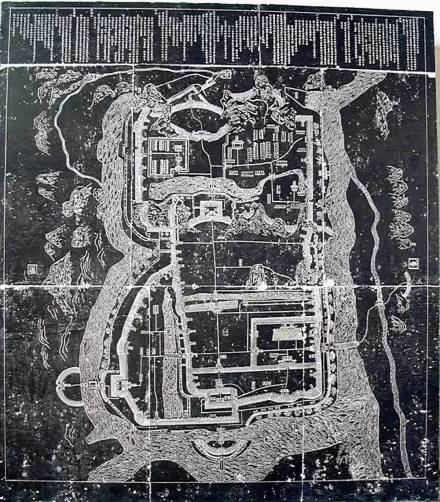

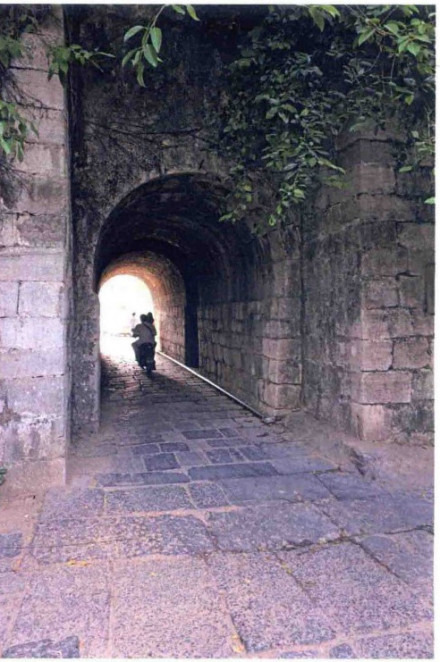

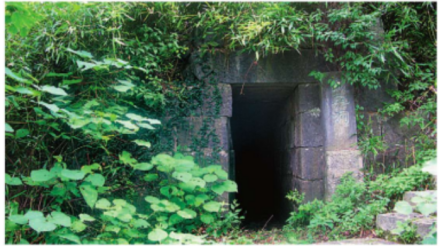

桂林静江府城墙其大致范围为铁封山一叠彩山一伏波山一滨江路一杉湖北路一榕湖北路一翊武路—小肉的管城,管城内有鹦鹉山一铁封山的环形区域,周长约7千米。静江府城墙巧妙地以石山、河流、湖塘作为天然屏障,外墙以青砖为主(元代瓮以大石)。城墙外设马面,内有藏兵洞。开辟大小城门13座,团楼、望火楼、万人敌、马面楼等大型城上屯兵设施15处,硬楼等防御设施3处。静江府城墙东面以漓江,南面以榕杉湖,西面以西清、宝贤、丽泽三湖作为护城河壕,北面则赖铁封山、鹦鹉山夹峙的天险,构成了易守难攻的“铁打桂林城”。13座城门如今只有古南门及东镇门保存相对完整,另有北门及西清门仅余部分城墙及拱券遗址。桂林静江府城墙是中国保存下来为数不多的宋代古城墙之一,它的价值不仅在于可以通过这些残留城墙研究古代城池建设与军事防御,更因为能与《静江府城池图》相互印证,从城墙实物、城图、图记中进一步了解桂林宋代的城市建设、经济发展、社会生活等方方面面,具有重要的历史、艺术和科学价值。

2019年10月,桂林静江府城墙被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

中文名:桂林静江府城墙

地理位置:广西壮族自治区桂林市叠彩区和秀峰区

所处时代:南宋至明

保护级别:第八批全国重点文物保护单位

编号:8-0413-3-216

批准单位:中华人民共和国国务院

桂林静江府城墙东镇门建于南宋咸淳五年至八年间(1269~1272年),不过当时未有名称,明代称为“东正门”,清代康熙年间始称“东镇门”。

南宋景炎二年(1277年),元兵进攻桂林城,桂林守将马率部特城相持三个多月,经历百余战,最后壮烈殉城,元兵才占领这座城池,充分显示了静江府城墙的防御能力。

民国三十三年(1944年),“桂林保卫战”,静江府城墙在战斗中发挥着重要的作用。

静江府城池图

静江府城池图

桂林静江府城墙

桂林静江府城墙

古南门

古南门

古南门

东镇门

东镇门

东镇门

安定门

藏兵洞

藏兵洞

南宋末年,为抵御金兵南侵、宋理宗于宝佑六年十二月(1258年1月)二十六日,诏李曾伯“城筑关隘,训练民兵峒丁,申严防遏”。当时李曾伯以广南制置大使兼知静江府(府治在今桂林)开始增筑新城,至宋咸淳八年(1272年)止,历时14年,经过了李曾伯、朱禩孙、赵汝暨、胡颖四任广西经略使主持建造。宋代经过多次大规模的修筑,从而形成了宋代桂林城的基本格局。

李曾伯修筑的静江府城范围由雪观(伏波山附近)沿河到马王山脚(今叠彩山木龙洞),至岑公祠(今木龙湖南岸),过桂岭达宝积山顶修两道新城墙,长312丈,高2丈,面宽2丈,脚宽4丈5尺。在古南门西新修月城1座,并将伏波山自北而南至杉湖北岸的旧城重加修筑。朱禩孙由榕湖北沿今翊武路至宝积山新筑一道城墙与旧城连接,比其他城墙厚而高,面宽4丈,脚宽8丈,高3丈。胡颖筑新城四处长400多丈。四任经略使经过14年的努力,将静江府城往西、往北扩建,往北延伸至观音阁,往西至今翊武路,南达榕湖和杉湖,东濒漓江,依山傍水、因地制宜,构成了不规则的南北长、东西窄的城市格局,除干道保留十字形外,其余街巷多随地形灵活变化。扩建中保留了城南和城西的护城河,增强了城市的防御功能,并把隐山的西湖扩大了近4万平方米。从虞山下开凿了一条朝宗渠,经迥龙山流人城西壕塘。从此形成了东有漓江,南有榕杉湖,西有壕塘,北有朝宗渠的护城河体系。桂林城“一水抱城流”的格局从此形成。宋代城池到这时止,比唐城护大约1倍,面积约2平方千米。

地理位置

桂林静江府城墙位于广西壮族自治区桂林市叠彩区和秀峰区。

宋静江府城墙

交通信息

自驾:自广西壮族自治区桂林市人民政府开车前往桂林静江府城墙,路程约17.3千米,用时约31分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。